パレオゲノミクスで解明された日本人の三重構造

2021(令和3)年9月21日

金沢大学人間社会研究域附属古代文明・文化資源学研究センターの覚張隆史助教,中込滋樹客員研究員(ダブリン大学助教),ダブリン大学のダニエル・ブラッドレイ教授,鳥取大学の岡崎健治助教,岡山理科大学の富岡直人教授,富山県埋蔵文化財センターの河西健二所長,船橋市飛ノ台史跡公園博物館の畑山智史学芸員,愛南町教育委員会の松本安紀彦氏らの国際共同研究グループは,日本列島の遺跡から出土した縄文人・弥生人・古墳時代人のパレオゲノミクス解析を行い,現代における日本人集団のゲノムが3つの祖先集団で構成されていることを世界で初めて明らかにしました。

本研究では,日本列島の遺跡出土人骨から新たに 12 個体(縄文人 9 個体・古墳人 3個体)のゲノムデータの取得に成功しました。これらのデータに加え,既報の縄文人および弥生人のゲノムデータと大陸における遺跡出土古人骨のゲノムデータを用いて,大規模な集団パレオゲノミクス解析を実施しました。

その結果,縄文人の祖先集団はおおよそ 20,000~15,000 年前に大陸の基層集団から分かれ,初期集団は 1,000 人程度の小さな集団サイズを維持していたことが分かりました。そして,弥生時代には北東アジアに起源をもつ集団が,古墳時代には東アジアの集団がそれぞれ日本列島に渡ってきたことが明らかとなりました。

本研究では,自然人類学においてこれまで主流であった「日本人の二重構造モデル」をさらに発展させた,「日本人の三重構造モデル」を新たに提唱しました。これらの知見は,今後日本列島に眠る膨大な遺跡出土古人骨のゲノムデータから日本人の成り立ちを探る上での基盤データとして活用されることが期待されます。

【研究の背景】

日本人の起源に関する研究は,自然人類学や考古学において様々なモデルが提唱されてきました。日本の先史時代は,縄文時代・弥生時代・古墳時代に区分されており,先史時代人の起源の解明は,これまで日本列島に居住していた人々と我々現代人の関係を考える上で極めて重要な研究テーマと言えます。自然人類学におけるその主たるモデルとして,埴原和郎が 1991 年に提唱した「日本人の二重構造モデル(Dual structure model)」(※1)があります。これは縄文人(狩猟採集)と弥生人(稲作)という文化的な対立構造を表現するとともに,それら 2 つの異なる祖先が現代の日本人集団に受け継がれているとするものでした。

一方,考古学的知見に目を向けると,弥生時代に続く古墳時代においても,土器や青銅器など物質文化だけでなく,家畜動物である馬の飼育が始まるなど,生業における大きな変化が生じています。これらのことから,古墳時代には,弥生時代に移住してきた集団とは異なる地域からの渡来があった可能性が指摘されています。また,約 16,000 年前から約 3,000 年前と長期にわたって続いた縄文時代においても,大陸からのヒトの流入の可能性が指摘されているものの,その実態については明らかではありませんでした。

先史時代人の起源を解明する 1 つの方法として,近年パレオゲノミクス(※2)が強力なツールとして利用されています。パレオゲノミクスを応用することで,かつて日本列島で生活していたヒトがもつ全 DNA 配列である約 30 億塩基の遺伝情報(ヒトゲノム)を取得することが可能となります。

そこで本研究では,縄文人・弥生人・古墳人だけでなく大陸の遺跡出土古人骨のゲノムデータも含めて比較・解析することで,狩猟採集から農耕,そして国家の形成に至る過程で起こった人類集団の移動及び混血を明らかにすることを目的としました。それにより,現代の日本人集団の起源が従来の「二重構造モデル」によって説明され得るものかどうかを実証的に検証しました。

【研究成果の概要】

本研究では,日本列島の遺跡出土古人骨から新たに 12 個体のゲノムデータの取得に成功しました。特に,縄文時代においては,早期から晩期の幅広い時間軸に加え,列島規模での比較が初めて可能となりました。分析対象とした遺跡は,縄文時代早期の上黒岩岩陰遺跡(愛媛県久万高原町),縄文時代前期の小竹貝塚(富山県富山市)および船倉貝塚(岡山県倉敷市),縄文時代後期の古作貝塚(千葉県船橋市),縄文時代後期の平城貝塚(愛媛県愛南町),古墳時代終末期の岩出横穴墓(石川県金沢市)の 6 遺跡です。

これらのデータに加え,すでに先行研究で公開されている縄文人ゲノムである縄文後期の船泊貝塚(北海道・礼文島)および縄文晩期の伊川津貝塚(愛知県・田原市),弥生人ゲノムである弥生中期の下本山岩陰遺跡(佐賀県佐世保市),さらには大陸における遺跡出土古人骨を含め,集団パレオゲノミクス解析を実施しました(図 1)。

図 1.分析試料の遺跡立地 本研究において新たに得られたデータを〇,先行研究で報告されているデータに関しては△で示しています。また,各遺跡が由来する時代によって,赤色(縄文時代)・オレンジ(弥生時代)・青色(古墳時代)に分けています。

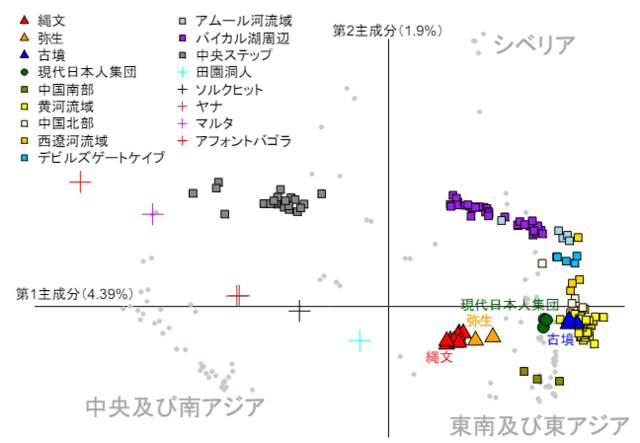

まず,先史時代における文化の転換に伴うゲノム多様性の変遷を評価しました。その結果,縄文人・弥生人・古墳人と時代を追うごとに,大陸における古人骨集団との遺伝的近縁性が強くなっていく傾向が示されました(図 2)。

図 2.古人骨ゲノムデータの主成分分析 各プロットが個体を示しており,現代日本人集団を除くすべての現代人類集団は灰色で示されています。現代人は大きく 3 つのクラスターに分けられています:「中央及び南アジア」,「シベリア」,「東南及び東アジア」。

遺跡出土古人骨に関しては,異なる形と色によって示しています。例えば,縄文人は赤色の三角形,弥生人はオレンジの三角形,古墳人は青色の三角形です。十字の個体は,すべて旧石器時代に由来します。この図から,縄文人・弥生人・古墳人と時代を追うごとに,大陸集団との遺伝的親和性が高くなっていることが分かります。

つまり,弥生人や古墳人は大陸集団に由来する祖先を受け継いでいると考えられます。一方,縄文人は大陸集団とは明確に異なる遺伝的特徴を有していることが示されました。さらに,縄文時代早期の上黒岩岩陰遺跡のゲノムデータを用いてシミュレーション解析(※3)を行った結果,おおよそ 20,000~15,000 年前に縄文人の祖先集団が大陸の基層集団から分かれ,その後,少なくとも縄文早期までは極めて小さな集団を維持してきたことが示されました。

そして,渡来民による稲作文化がもたらされたとされている弥生時代には,北東アジアを祖先集団とする人々の流入が見られ,縄文人に由来する祖先に加え第 2 の祖先成分が弥生人には受け継がれていることが分かりました。しかし,古墳人には,これら 2 つの祖先に加え東アジアに起源をもつ第 3 の成分が存在しており,弥生時代から古墳時代に見られた文化の転換において大陸からのヒトの移動及び混血が伴ったことがわかりました(図 3)。これら 3 つの祖先は,現代日本人集団のゲノム配列にも受け継がれています(図 3)。

図 3.縄文時代から現代に至るまでの日本人ゲノムの変遷

縄文人は独自の祖先成分をもっているのに対し,弥生時代には北東アジアを起源とする集団,さらに古墳時代には東アジアの集団が日本列島に渡り混血していきました。そして,本州における現代日本人集団を調べてみると,古墳時代に形成された 3 つの祖先から成る三重構造を維持しています。

以上のことから,本研究は,パレオゲノミクスによって日本人ゲノムの「三重構造」を初めて実証しました。