978年 藤原実資、『小右記』を執筆し始める。

苦難や所有 さぁねスケ。

978年 『小右記』 藤原実資

[ポイント]

1.摂関期の日記に『御堂関白記』と藤原実資の『小右記』がある。

[解説]

1.10世紀以降、朝廷での儀式・行事の比重が増大したこともあって、貴族はそのようすを漢字を用いて日記に詳細に記録した。

2.藤原道長(966~1027)の『御堂関白記』は、彼が33~56歳の日記。道長が建てた法成寺の別名が御堂(みどう)で、道長はここに住んだため、御堂は道長の異名ともなり「御堂関白」と呼ばれた。ここで自分の治世を自画自賛している。なお「御堂関白」こと道長は、関白に就いたことはない。正誤問題頻出につき注意してください。

3.藤原実資の『小右記』は、摂関家に批判的な記述で知られる。982~1032年の60余年にわたる。この中に、道長の「此の世をば我が世とぞ思ふ望月の かけたることも無しと思へば」の歌が掲載されている。なお実資の家が小野宮家で、右大臣であったことから小右記という。

4.2つの日記は時期が並行しており、相互に対照することができるため、共に摂関期の根本史料である。なお『御堂関白記』は、実在の人物の自筆日記としては世界最古のものとして、ユネスコ記憶遺産(世界の記憶)に登録(2013年)された。また同日記の記述や右へ傾く筆致などから、道長自身が晩年、糖尿病を始めとした病気に苦しんでいたことがうかがわれる。

〈2016立教大・済コミュ福観光

10世紀には宮廷行事の整備が進み、その儀式の先例や作法を子孫に伝える必要が生じ、貴族は日記を書き記して残すようになった。こうした貴族の日記は、陰陽寮が作成した暦である( ロ )の余白部分に記されることが多く、10~11世紀の摂関政治を代表する貴族である藤原道長が記した『御堂関白記』も、その一例である。もちろん日記には、儀式の内容だけでなく、日々の感情が記される場合もある。たとえば( ハ )は『小右記』という自らの日記に、自分よりも先に大納言に昇進した( ニ )の悪口を記している。母親が『蜻蛉日記』の作者である( ニ )は、道長の異母兄にあたった。また『新古今和歌集』の撰者として著名な藤原定家も『( ホ )』という日記を記しており、この日記は12世紀から13世紀はじめ頃までの政治動向を知る重要な史料となっている。」

(答:ロ具注暦、ハ藤原実資、ニ藤原道綱、ホ明月記)〉

〈2015法大・文人問関係経営:「

問5 下線部c御堂関白に関して、この名は道長が建立したある寺院に由来する。その寺院の名を、以下のア~オのなかから一つ選べ。

ア法成寺 イ法性寺 ウ醍醐寺

エ神護寺 オ石山寺

(答:ア)〉

〈2014早大・教育

(正誤判定)

オ 関白を務め終えた藤原道艮が晩年に建立した法成寺は、阿弥陀堂を中心とした壮麗なものであり、道長はここで死を迎えた」

(答:×藤原道長は関白には就任していない)。

〈2014立教大・現代心理コミュ福祉経営:「

『( ホ )』という日記を記したことでも知られる藤原道長が政権を握ったことに象徴されるように、10世紀後半から11世紀頃の政治は、天皇の外戚として摂政・関白を歴任する摂関家が主導した。」

(答:御堂関白記)〉

〈2014立大・経済(経済・会計ファイ)・コミュ福祉(スポ一つウェルネス)・観光(観光)

2)藤原北家は、9世紀から10世紀を通して他氏排斥を進め、その勢力を不動のものとした。藤原道長が「此世をば 我世とぞ思ふ 望月の かけたる事も 無と思へば」と詠んだのは、土御門殿(つちみかどどの)という屋敷であったが、この屋敷はいったん火災に遭い、上記の歌が詠まれる数ヶ月前に再建されたところであった。再建にあたっては、( ハ )の日記である『小右記』に記されたように、「土御門殿の( ニ )一間を以て、諸の受領に配し営ましむと云々。いまだ聞かざるの事なり。造作の過差、往跡(おうせき)に万倍す」(原漢文)と受領たちが競って造営を分担し、3)源頼光が家中の家具、調度を献上したことで知られている。」

問2.藤原北家に関する出来事について、もっとも古いいものから年代順に並んでいる組み合わせはどれか。次のa~dから1つ選べ。

a.阿衡の紛議-承和の変-安和の変-応天門の変

b.安和の変-阿衡の紛議-応天門の変-承和の変

c.応天門の変-安和の変-承和の変-阿衡の紛議

d.承和の変-応天門の変-阿衡の紛議-安和の変

問3.この人物(源頼光)に関する記述として正しいのはどれか。次のa~dから1つ選べ。

a.その弟の源頼信は、平忠常の乱を鎮圧した

b.その子の源頼義は、後三年合戦で、安倍頼時・貞任による反乱を鎮圧した

c.その父の源満仲は、藤原純友の乱を鎮圧した

d.その孫の源義家は、保元の乱の時に後白河天皇と結び勝利した。」

(答:ハ藤原実資、ニ寝殿、問2d、問3a)〉

〈2012同志社大・文経済:「

下線部cの道長の子孫のことを、道長の創建した寺の阿弥陀堂の通称に因んで「[ ]流」と呼ぶようになる。自筆本が残る道長の日記も『[ ]関白記』と称する。共通の語を漢字で記せ。

(答:御堂)〉

〈2012立命館大学・法文経済経営など:「

下線部8藤原道長に関連して、藤原道長の日記を何というか。」

(答:御堂関白記)

〈2012早大・文化構想

藤原実資は長年にわたって[ B ]と呼ばれる日記を書き続け、摂関期の重要な史料になっている」

問6、空欄Bに該当する語句を記述解答欄紙の解答欄に漢字で記入しなさい。

(答:小右記)〉

〈2012中大・文:「

10世紀以降盛んになる4貴族の日記は、先例ともなる公式の行事を自身のため、さらには子孫に伝えるために記録に残すという性格が強いもので、藤原実資の日記『[ E ]』は特に有名である。」

問8 下線部4について、貴族の日記は、あらかじめ季節の日の吉凶などが書き込まれている暦の余白を利用して記されているものが多い。その暦の名称を記しなさい。

問9 空欄Eに入る日記の名称を記しなさい。」

(答:問8具注暦、問9小右記)〉

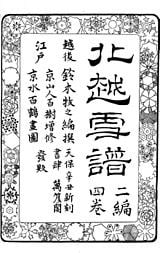

後世に残されたもののうち、三条西家所蔵本には『小右記』、伏見宮家所蔵本には『野府記』という書名が付けられており、近世以後の写本・刊本はそのいずれかの系統に依拠するところが大きかったために、両方の書名が並存した。更に祖父実頼の『水心記』(『清慎公記』)を継ぐという意味で『続水心記』という呼称も用いられるなど、異名が多い[1]。もっとも、これらは全て実資の没後の命名であり、実資自身は『暦記』と呼称していた。これは原本が具注暦の余白に書かれたことに由来すると考えられ、当時の貴族の日記に広く見られる呼び名である。なお、その原本は今日伝わっていない。 天元元年(978年)頃から書かれたとされるが、現存するのは天元5年(982年)~長元5年(1032年)の部分のみである。