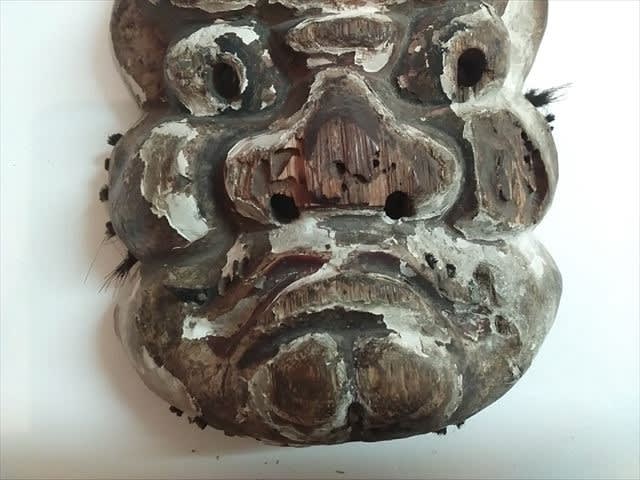

今回は、ラフな造りの癋見(べしみ)面です。

幅17.6㎝ x 長27.7㎝ x 高9.5㎝。重 616g。江戸時代。

表も裏も、これまで紹介してきた面の中で、一番荒い造りの品だと思います。

木彫の上に胡粉塗り、赤、黒彩色がなされています。

一応、癋見(べしみ)面の特徴を備えていますが、土着の匂いが強い面です。

この品は神楽面として購入しました(本当に神楽面かどうかは不明)。このように素朴な彫りに赤塗りをした古面は、九州方面に多く見られます。

故玩館には、九州系とおぼしき古面がまだこんなに控えています。彼らも、いずれまたブログで。

さて、今回の面ですが、左顎の辺りに疵が有る?

よく見ると、疵ではなく、

木の節でした(^^;

裏面を見ると、

左の額にも節があります。

節のある材を使った古面は初めてです。その辺に転がっていた木を削って面をつくったのですね(^^;

いかにも粗雑な造りの面ではありますが、素朴な表情の中にき真面目さがうかがえます。見方によっては、凛としたおももち(^.^)

先輩の癋見(べしみ)たちに混じっても、

遜色はありません(^.^)

そんな彼の鼻も、

先が削られていました。

欠け鼻先の謎は深まるばかりです(?_?)