東京都現代美術館で「館長 庵野秀明 特撮博物館 ミニチュアで見る昭和平成の技」を見てきました。

土曜日に見に行ったのですが、開館の10時直前には既に100人ほどが列を作ってました。

まあ実際には半分くらいが当日券の窓口に並んだので、開場から5~10分後には中に入れましたが。

さて、会場に入ったら真っ先にするべきことは、音声ガイドの借用です。

私は展覧会を見るときにガイドを借りない人ですが、今回だけは特別。

なにしろ庵野作品で数々のキャラクターを演じた清川元夢氏が、ナレーションを務めているのです。

しかも解説の総数は実に70個と、一般的なガイドの3倍以上!

一部の解説には作品の主題歌や効果音を被せたり、ベテラン特撮マンへのインタビューが収録されたりと

大変に手の込んだつくりになっていますので、これを聞かずに済ます手はありません。

入り口を入ってすぐに、副館長である樋口真嗣氏が自ら書いたフリーペーパーが置かれています。

イラストをふんだんに使って、ミニチュアを用いた特撮に関する基礎知識が丁寧に説明されており、

特撮になじみのない人にもわかりやすいガイドになっています。

展示内容は11のパートに分かれており、それぞれにテーマを持たせたタイトルが付いてます。

◎人造 原点1

ここには往年の東宝特撮を中心に、宇宙船や超兵器を中心とした様々な造形が集められています。

中でも目を引くのは『海底軍艦』と『惑星大戦争』の轟天号、73年版『日本沈没』の「わだつみ」、

『メカゴジラの逆襲』で使われたオリジナルの着ぐるみなど。

『ゴジラ対メガロ』に登場したロボットヒーローで、『新世紀エヴァンゲリオン』のジェット・アローンの

元ネタとして知られる、ジェットジャガーのオリジナルマスクもありました。

また壁面には、それぞれの作品に関するポスターや設定画などが展示されています。

コーナーの最後には、庵野館長が愛してやまない円谷SF特撮『マイティジャック』の「マイティ号」の

巨大な復元模型が置かれています。

そして壁面を飾るのは、小松崎茂先生と成田亨先生によるイメージ画の数々!

実はMJをちゃんと見たことがない私ですが、この展示には震えました。

◎超人 原点2

ここはタイトルどおり、ウルトラマンを中心とした超人ヒーローたちに関する展示です。

成田亨氏や池谷仙克氏のデザイン画に、ウルトラマンの飛び模型、そしてマン、セブン、80のマスク。

しかしそれ以上に燃えるのは、地球防衛チームが使用したメカの数々かもしれません。

ジェットビートル、ウルトラホーク1号、マットアロー1号・2号、マットジャイロ、タックアロー、

コンドル1号にラビットパンダ…もうたまりません。

特にウルトラマンタロウでZATが使用した巨大戦闘機「スカイホエール」の存在感は圧倒的です。

しかしそれにも増して私の心をとらえたのは、『スターウルフ』のバッカス三世号でした。

口さがない若者はこれを見て「スターウォーズのパクリじゃん」と言いながら通り過ぎていきますが

これこそ円谷プロが本格的なスペースオペラを始めて手がけた、記念すべき作品の主役メカ。

内心で期待してはいたのですが、本当に展示されてるとは…これを見られただけでも大満足です。

『恐竜探検隊ボーンフリー』のボーンフリー号もありましたが、同じ「円谷恐竜シリーズ」である

『恐竜戦隊コセイドン』や『恐竜大戦争アイゼンボーグ』の展示はありませんでした。

人間大砲とかアイゼンボーグ号とかも見たかったけど、現存する資料がないのだろうか…。

その先の通路上スペースには、様々な特撮ヒーローのマスクが並んでいました。

流星人間ゾーン、トリプルファイター、ジャンボーグA、変身忍者嵐、スペクトルマン、シルバー仮面、

アイアンキング、サンダーマスク、ザボーガー…。

やばい、マスク見てると脳内で主題歌がガンガン鳴りまくって、思わず歌いたくなるじゃないか!

宣弘社といえば「スーパーロボットシリーズ」も制作していたので、ここは庵野さんも大好きだという

『マッハバロン』も出してほしかったけど、残念ながら展示にはありませんでした。

◎力

こちらは劇中で破壊される前や、破壊された後のミニチュアを展示していました。

今はなき東急文化会館の上には五島プラネタリウムが鎮座し、06年版『日本沈没』の民家や

リアルな電柱などの模型が置かれた上には、『沈まぬ太陽』の巨大な旅客機が吊られ、さらに

やはり06年版の『日本沈没』で無残に崩壊した国会議事堂が飾られているという構成。

なんだか「ミニチュアで見る現代日本史」といった感じすら漂っています。

そしてこの先には、まさに「今の日本」を象徴する作品が待っています…。

◎特撮短編映画『巨神兵東京に現わる』

特撮博物館のために制作された、9分3秒の特撮短編映画。

光学合成による映像編集は行っているものの、特殊効果については「CG一切なし」という

厳格なルールで制作されています。

モノローグ形式のナレーションを務めるのは、林原めぐみさん。

…映像については、「すげえな、巨神兵って実写化するとこうなるのか」という存在感に尽きます。

ヒトの形をした圧倒的な破壊が天から降りてきて、我々の世界を焼きつくす。

その禍々しい存在感と、つくりものなのにリアルな街並みに何を感じるかは、人それぞれでしょう。

私は最後の映像に、漫画版『デビルマン』のラストシーンを思い浮かべました。

ただし、舞城王太郎氏による「言葉」は、劇中で流さなくてもいいんじゃないかと思いましたが。

映像は映像によってのみ、自らを語ればいいと思うもので…ましてや特撮の場合には。

◎軌跡

『巨神兵東京に現わる』ができるまでの軌跡として、庵野さんが『風の谷のナウシカ』で描いた

巨神兵の原画と『巨神兵東京に現わる』のラフコンテ、樋口監督による詳細な絵コンテ、さらに

前田真宏氏による巨神兵デザインとイメージ画(実はこっちのほうが面白い話になりそうだった)

そして竹谷隆之氏による巨神兵のプロトモデルが展示されていました。

ここで見逃せないのは『巨神兵東京に現わる』の制作現場を撮影した約15分の記録映像です。

本編で完全なCGに見えた特殊効果が「アナログな特撮技術」であったことや、伝統的な技術と

斬新なアイデアを融合させた映像表現の追求には、ある意味で本編以上に驚かされました。

ここには、いまや日本が失いつつある「モノづくりの魂」が、今も生き続けているのです。

この後は、地下の展示室へ移動します。一度降りたら、後戻りはできません。

◎特殊美術係倉庫

東宝の特撮倉庫を模した展示室。

とにかくありったけの資料を持ってきたという感じで、戦車や電車、潜水艦にヘリコプター、

さらにゴジラの頭部や脚部からキングギドラの着ぐるみまでが展示されています。

中には『ローレライ』で海洋堂が作った超特大の伊507といった大物もありました。

◎特撮の父 円谷英二

円谷氏の使用したサイン入り台本や撮影用カメラなどを展示。

また、『ゴジラ』で登場した最終兵器「オキシジェン・デストロイヤー」のオリジナルも

飾られています。

◎技

美術監督やデザイナーの仕事、さらに造形師や加工技術者たちの技を紹介するコーナー。

東宝特殊美術課の造形技師・小林知巳氏が、平成ゴジラの原型を作った工房も再現されています。

◎研究

前半は『巨神兵東京に現わる』の撮影に使われた様々な技術の解説。ここの映像も必見です。

撮影に使用された巨神兵の本体とキノコ雲も、ここで見られます。

後半は特撮で使用される各種技術の説明と実演モデルの展示。

◎感謝 原点3

庵野館長からの謝辞と、特撮への思いが掲示されています。

◎特撮スタジオ ミニチュアステージ

『巨神兵東京に現わる』を含め、様々な特撮映画で使用されたミニチュアを集めた

巨大なジオラマセットが展示されており、セットの中に入ることもできます。

この建物は『ゴジラ ファイナルウォーズ』で使用されたもの。

セットをさらにリアルにする小道具の数々。

よく見ると、ここは渋谷センター街でした。

東京タワーを指先ひとつでダウンさせる、樋口監督の等身大パネルも展示してあります。

このジオラマは写真撮影可能なので、みんな自分のカメラで思い思いに撮影してました。

ただし中まで入って撮影するには、列に並ぶ必要があります。

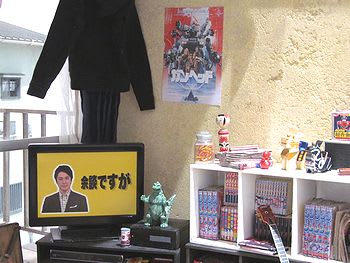

その横には室内を撮影するための内引きセットもあります。

ここでは記念撮影をする人が多いため、さらに長い行列ができてました。

内引きセットのクローズアップ。

マンガやゴジラのソフビ人形も全部ミニチュアです。

そして壁に貼られてるポスターは、あの『ガンヘッド』。

グッズショップは会場を出たところにありますが、外からは入れません。

figma巨神兵はこちらで販売。ヴィネットつき前売の交換もこちらのレジで行います。

図録と絵ハガキ等の一部グッズ、カプセルトイについては1Fの売店でも販売していますので、

こちらは展示を見なくても購入できます。

売店まで来るのにかかった時間は、約5時間。

展示を見るだけなら3時間でも回れそうですが、音声ガイドを聴きながらだとさらに1時間、

ジオラマを撮るのに少なくとも30分は見込んでおくべきでしょう。

今回の展覧会で展示されている数々の資料や造形物は、どれも貴重なものばかりです。

しかしそれ以上に価値があるといっても過言でないのは、それらを生み出す「技」の数々。

その技を持つ人々と現場での奮闘について、ここまで本気で紹介してくれたことがうれしいし、

本当にありがたいことだと思います。

庵野館長、樋口副館長、そしてこの展覧会に関わったすべての特撮マンに、深く感謝いたします。

そしてこの技と現場がこれからも必要とされ、末永く伝えられていくことを願ってやみません。

…そして次の土曜日には、もう一度この会場に来ることになってたりして。

こんな調子だと、頭の中がしばらく特撮漬けになりそうな感じです。

土曜日に見に行ったのですが、開館の10時直前には既に100人ほどが列を作ってました。

まあ実際には半分くらいが当日券の窓口に並んだので、開場から5~10分後には中に入れましたが。

さて、会場に入ったら真っ先にするべきことは、音声ガイドの借用です。

私は展覧会を見るときにガイドを借りない人ですが、今回だけは特別。

なにしろ庵野作品で数々のキャラクターを演じた清川元夢氏が、ナレーションを務めているのです。

しかも解説の総数は実に70個と、一般的なガイドの3倍以上!

一部の解説には作品の主題歌や効果音を被せたり、ベテラン特撮マンへのインタビューが収録されたりと

大変に手の込んだつくりになっていますので、これを聞かずに済ます手はありません。

入り口を入ってすぐに、副館長である樋口真嗣氏が自ら書いたフリーペーパーが置かれています。

イラストをふんだんに使って、ミニチュアを用いた特撮に関する基礎知識が丁寧に説明されており、

特撮になじみのない人にもわかりやすいガイドになっています。

展示内容は11のパートに分かれており、それぞれにテーマを持たせたタイトルが付いてます。

◎人造 原点1

ここには往年の東宝特撮を中心に、宇宙船や超兵器を中心とした様々な造形が集められています。

中でも目を引くのは『海底軍艦』と『惑星大戦争』の轟天号、73年版『日本沈没』の「わだつみ」、

『メカゴジラの逆襲』で使われたオリジナルの着ぐるみなど。

『ゴジラ対メガロ』に登場したロボットヒーローで、『新世紀エヴァンゲリオン』のジェット・アローンの

元ネタとして知られる、ジェットジャガーのオリジナルマスクもありました。

また壁面には、それぞれの作品に関するポスターや設定画などが展示されています。

コーナーの最後には、庵野館長が愛してやまない円谷SF特撮『マイティジャック』の「マイティ号」の

巨大な復元模型が置かれています。

そして壁面を飾るのは、小松崎茂先生と成田亨先生によるイメージ画の数々!

実はMJをちゃんと見たことがない私ですが、この展示には震えました。

◎超人 原点2

ここはタイトルどおり、ウルトラマンを中心とした超人ヒーローたちに関する展示です。

成田亨氏や池谷仙克氏のデザイン画に、ウルトラマンの飛び模型、そしてマン、セブン、80のマスク。

しかしそれ以上に燃えるのは、地球防衛チームが使用したメカの数々かもしれません。

ジェットビートル、ウルトラホーク1号、マットアロー1号・2号、マットジャイロ、タックアロー、

コンドル1号にラビットパンダ…もうたまりません。

特にウルトラマンタロウでZATが使用した巨大戦闘機「スカイホエール」の存在感は圧倒的です。

しかしそれにも増して私の心をとらえたのは、『スターウルフ』のバッカス三世号でした。

口さがない若者はこれを見て「スターウォーズのパクリじゃん」と言いながら通り過ぎていきますが

これこそ円谷プロが本格的なスペースオペラを始めて手がけた、記念すべき作品の主役メカ。

内心で期待してはいたのですが、本当に展示されてるとは…これを見られただけでも大満足です。

『恐竜探検隊ボーンフリー』のボーンフリー号もありましたが、同じ「円谷恐竜シリーズ」である

『恐竜戦隊コセイドン』や『恐竜大戦争アイゼンボーグ』の展示はありませんでした。

人間大砲とかアイゼンボーグ号とかも見たかったけど、現存する資料がないのだろうか…。

その先の通路上スペースには、様々な特撮ヒーローのマスクが並んでいました。

流星人間ゾーン、トリプルファイター、ジャンボーグA、変身忍者嵐、スペクトルマン、シルバー仮面、

アイアンキング、サンダーマスク、ザボーガー…。

やばい、マスク見てると脳内で主題歌がガンガン鳴りまくって、思わず歌いたくなるじゃないか!

宣弘社といえば「スーパーロボットシリーズ」も制作していたので、ここは庵野さんも大好きだという

『マッハバロン』も出してほしかったけど、残念ながら展示にはありませんでした。

◎力

こちらは劇中で破壊される前や、破壊された後のミニチュアを展示していました。

今はなき東急文化会館の上には五島プラネタリウムが鎮座し、06年版『日本沈没』の民家や

リアルな電柱などの模型が置かれた上には、『沈まぬ太陽』の巨大な旅客機が吊られ、さらに

やはり06年版の『日本沈没』で無残に崩壊した国会議事堂が飾られているという構成。

なんだか「ミニチュアで見る現代日本史」といった感じすら漂っています。

そしてこの先には、まさに「今の日本」を象徴する作品が待っています…。

◎特撮短編映画『巨神兵東京に現わる』

特撮博物館のために制作された、9分3秒の特撮短編映画。

光学合成による映像編集は行っているものの、特殊効果については「CG一切なし」という

厳格なルールで制作されています。

モノローグ形式のナレーションを務めるのは、林原めぐみさん。

…映像については、「すげえな、巨神兵って実写化するとこうなるのか」という存在感に尽きます。

ヒトの形をした圧倒的な破壊が天から降りてきて、我々の世界を焼きつくす。

その禍々しい存在感と、つくりものなのにリアルな街並みに何を感じるかは、人それぞれでしょう。

私は最後の映像に、漫画版『デビルマン』のラストシーンを思い浮かべました。

ただし、舞城王太郎氏による「言葉」は、劇中で流さなくてもいいんじゃないかと思いましたが。

映像は映像によってのみ、自らを語ればいいと思うもので…ましてや特撮の場合には。

◎軌跡

『巨神兵東京に現わる』ができるまでの軌跡として、庵野さんが『風の谷のナウシカ』で描いた

巨神兵の原画と『巨神兵東京に現わる』のラフコンテ、樋口監督による詳細な絵コンテ、さらに

前田真宏氏による巨神兵デザインとイメージ画(実はこっちのほうが面白い話になりそうだった)

そして竹谷隆之氏による巨神兵のプロトモデルが展示されていました。

ここで見逃せないのは『巨神兵東京に現わる』の制作現場を撮影した約15分の記録映像です。

本編で完全なCGに見えた特殊効果が「アナログな特撮技術」であったことや、伝統的な技術と

斬新なアイデアを融合させた映像表現の追求には、ある意味で本編以上に驚かされました。

ここには、いまや日本が失いつつある「モノづくりの魂」が、今も生き続けているのです。

この後は、地下の展示室へ移動します。一度降りたら、後戻りはできません。

◎特殊美術係倉庫

東宝の特撮倉庫を模した展示室。

とにかくありったけの資料を持ってきたという感じで、戦車や電車、潜水艦にヘリコプター、

さらにゴジラの頭部や脚部からキングギドラの着ぐるみまでが展示されています。

中には『ローレライ』で海洋堂が作った超特大の伊507といった大物もありました。

◎特撮の父 円谷英二

円谷氏の使用したサイン入り台本や撮影用カメラなどを展示。

また、『ゴジラ』で登場した最終兵器「オキシジェン・デストロイヤー」のオリジナルも

飾られています。

◎技

美術監督やデザイナーの仕事、さらに造形師や加工技術者たちの技を紹介するコーナー。

東宝特殊美術課の造形技師・小林知巳氏が、平成ゴジラの原型を作った工房も再現されています。

◎研究

前半は『巨神兵東京に現わる』の撮影に使われた様々な技術の解説。ここの映像も必見です。

撮影に使用された巨神兵の本体とキノコ雲も、ここで見られます。

後半は特撮で使用される各種技術の説明と実演モデルの展示。

◎感謝 原点3

庵野館長からの謝辞と、特撮への思いが掲示されています。

◎特撮スタジオ ミニチュアステージ

『巨神兵東京に現わる』を含め、様々な特撮映画で使用されたミニチュアを集めた

巨大なジオラマセットが展示されており、セットの中に入ることもできます。

この建物は『ゴジラ ファイナルウォーズ』で使用されたもの。

セットをさらにリアルにする小道具の数々。

よく見ると、ここは渋谷センター街でした。

東京タワーを指先ひとつでダウンさせる、樋口監督の等身大パネルも展示してあります。

このジオラマは写真撮影可能なので、みんな自分のカメラで思い思いに撮影してました。

ただし中まで入って撮影するには、列に並ぶ必要があります。

その横には室内を撮影するための内引きセットもあります。

ここでは記念撮影をする人が多いため、さらに長い行列ができてました。

内引きセットのクローズアップ。

マンガやゴジラのソフビ人形も全部ミニチュアです。

そして壁に貼られてるポスターは、あの『ガンヘッド』。

グッズショップは会場を出たところにありますが、外からは入れません。

figma巨神兵はこちらで販売。ヴィネットつき前売の交換もこちらのレジで行います。

図録と絵ハガキ等の一部グッズ、カプセルトイについては1Fの売店でも販売していますので、

こちらは展示を見なくても購入できます。

売店まで来るのにかかった時間は、約5時間。

展示を見るだけなら3時間でも回れそうですが、音声ガイドを聴きながらだとさらに1時間、

ジオラマを撮るのに少なくとも30分は見込んでおくべきでしょう。

今回の展覧会で展示されている数々の資料や造形物は、どれも貴重なものばかりです。

しかしそれ以上に価値があるといっても過言でないのは、それらを生み出す「技」の数々。

その技を持つ人々と現場での奮闘について、ここまで本気で紹介してくれたことがうれしいし、

本当にありがたいことだと思います。

庵野館長、樋口副館長、そしてこの展覧会に関わったすべての特撮マンに、深く感謝いたします。

そしてこの技と現場がこれからも必要とされ、末永く伝えられていくことを願ってやみません。

…そして次の土曜日には、もう一度この会場に来ることになってたりして。

こんな調子だと、頭の中がしばらく特撮漬けになりそうな感じです。