いきなり、足の感染症に罹ってしまいました。

なんだか左足のほうがヒリヒリ痛いなーと気づいてから約半日後には、

くるぶしから足の甲にかけて熱を持った赤い腫れが広がってしまい、

歩くのも難しい状態まで悪化。

夜遅くだったので医者にも行けず、症状からインターネットで検索してみたところ、

どうやら菌による炎症である蜂窩織炎(蜂巣炎)の疑いが強そうです。

氷で冷やしながら、痛みでまんじりともできない夜を明かした翌日、

すぐに病院の皮膚科に行ったところ、やはり足の蜂窩織炎とのこと。

幸いにもまだ症状がひどいほうではないため、即入院という事態はならず、

抗生剤を服用しながら自宅で安静にして、経過を見ると言われました。

今はようやく腫れと赤みがひき始めたところですが、足首を曲げると

まだ痛みが強くて、立ったり歩いたりが難儀です。

まあ無理に歩き回ると、感染が広がって膝までパンパンに腫れるそうなので、

むしろ歩けないほうがまだマシかも。

医師からは、悪いほうの足を挙げておとなしく寝てるように命じられました。

そのままでは退屈だし、かといって痛みで本を読む集中力もないので、

こうしてブログの記事を書きながら気をまぎらわせているところです(^^;。

しかし、早めに診察を受けてよかった。

もっと悪化してたら入院して、抗生剤入りの点滴を受けるところでした。

それと今は患部が硬く腫れてますが、この腫れがさらにひどくなってきて、

押すとぶよぶよしたきたら、内部に膿が溜まってしまっているとのこと。

抗生剤は膿の中までは入っていかないので、こうなったら患部を切開して

膿を出し、切った箇所を洗浄しなきゃいけないそうです。

さらに重症化すると関節や全身にまで感染が広がって高熱を発したり、

脚の壊疽にまで至ることもあるとか・・・。

今は抗生剤のおかげで、この病気も比較的早く治せるようになりましたが、

抗生剤のなかった時代にも、細菌で皮膚が腫れる病気は多かったはず。

例えば本草綱目にも、この病気の一種である「丹毒」の処方が載っていますが、

その内容はなんと「人糞と甘草を調合したもの」だそうです。

解熱・解毒の作用があるとのことですが、それを塗られるのはいやだなぁ・・・。

昔は全身感染で亡くなったり、壊死で脚を切る例も多かったんじゃないでしょうか。

・・・そう考えると、『JIN -仁-』で、江戸時代にペニシリンを作るという設定がいかに画期的であり、

かつ大きな歴史改変だったのかということを、わが身をもって実感した思いです(^^;。

ホント、現代に生まれてつくづくよかった。

蜂窩織炎の原因菌は小さな傷からでも感染するそうですが、

特に傷がなくても発症することもあるとか。

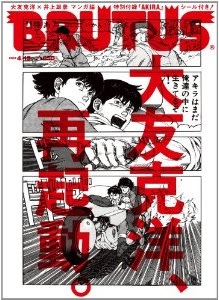

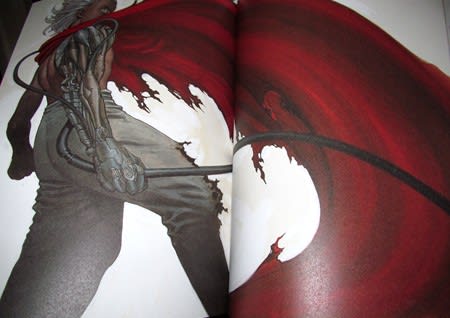

もしや先日、大友克洋GENGA展を見たときに張り切りすぎたせいで、

足首に余計な負担をかけちゃったせいなのか?とも思いましたが、

それからちょっと間も空いてますしね・・・。

結局のところ、詳しい原因についてはわかりません。

まあちょっとしたきっかけで、誰でもなり得る病気ってことらしいです。

皆さんもあまり無茶はせず、痛いとか調子がおかしいと感じたら、

すぐお医者さんへ行ってくださいね。

なんだか左足のほうがヒリヒリ痛いなーと気づいてから約半日後には、

くるぶしから足の甲にかけて熱を持った赤い腫れが広がってしまい、

歩くのも難しい状態まで悪化。

夜遅くだったので医者にも行けず、症状からインターネットで検索してみたところ、

どうやら菌による炎症である蜂窩織炎(蜂巣炎)の疑いが強そうです。

氷で冷やしながら、痛みでまんじりともできない夜を明かした翌日、

すぐに病院の皮膚科に行ったところ、やはり足の蜂窩織炎とのこと。

幸いにもまだ症状がひどいほうではないため、即入院という事態はならず、

抗生剤を服用しながら自宅で安静にして、経過を見ると言われました。

今はようやく腫れと赤みがひき始めたところですが、足首を曲げると

まだ痛みが強くて、立ったり歩いたりが難儀です。

まあ無理に歩き回ると、感染が広がって膝までパンパンに腫れるそうなので、

むしろ歩けないほうがまだマシかも。

医師からは、悪いほうの足を挙げておとなしく寝てるように命じられました。

そのままでは退屈だし、かといって痛みで本を読む集中力もないので、

こうしてブログの記事を書きながら気をまぎらわせているところです(^^;。

しかし、早めに診察を受けてよかった。

もっと悪化してたら入院して、抗生剤入りの点滴を受けるところでした。

それと今は患部が硬く腫れてますが、この腫れがさらにひどくなってきて、

押すとぶよぶよしたきたら、内部に膿が溜まってしまっているとのこと。

抗生剤は膿の中までは入っていかないので、こうなったら患部を切開して

膿を出し、切った箇所を洗浄しなきゃいけないそうです。

さらに重症化すると関節や全身にまで感染が広がって高熱を発したり、

脚の壊疽にまで至ることもあるとか・・・。

今は抗生剤のおかげで、この病気も比較的早く治せるようになりましたが、

抗生剤のなかった時代にも、細菌で皮膚が腫れる病気は多かったはず。

例えば本草綱目にも、この病気の一種である「丹毒」の処方が載っていますが、

その内容はなんと「人糞と甘草を調合したもの」だそうです。

解熱・解毒の作用があるとのことですが、それを塗られるのはいやだなぁ・・・。

昔は全身感染で亡くなったり、壊死で脚を切る例も多かったんじゃないでしょうか。

・・・そう考えると、『JIN -仁-』で、江戸時代にペニシリンを作るという設定がいかに画期的であり、

かつ大きな歴史改変だったのかということを、わが身をもって実感した思いです(^^;。

ホント、現代に生まれてつくづくよかった。

蜂窩織炎の原因菌は小さな傷からでも感染するそうですが、

特に傷がなくても発症することもあるとか。

もしや先日、大友克洋GENGA展を見たときに張り切りすぎたせいで、

足首に余計な負担をかけちゃったせいなのか?とも思いましたが、

それからちょっと間も空いてますしね・・・。

結局のところ、詳しい原因についてはわかりません。

まあちょっとしたきっかけで、誰でもなり得る病気ってことらしいです。

皆さんもあまり無茶はせず、痛いとか調子がおかしいと感じたら、

すぐお医者さんへ行ってくださいね。