さて、マイマイクルージング&防府懇親会から一夜明けて、マイマイ探検隊8の本番当日です。

今日も天候に恵まれ、防府の空は雲ひとつない晴天となりました。

探検隊の出発前には、新子が劇中で食べていたおやつをイメージした蒸しパンが配られました。

この蒸しパン、クルージングでも大活躍だった軍曹さんのお祖母様のお手製です!

あつあつの蒸したてをいただきまーす!

中にはあんこが入っていました。皮にもほんのり甘みがついていて、とてもおいしかった!

蒸しパンの裏には、サルトリイバラの葉っぱがくっついていました。

このサルトリイバラの葉、とてもいい香りがするんですよ!

そのいい香りが蒸しパンにも移って、おいしさをさらに引き立ててくれました。

ちなみに西日本で「かしわ餅」といえば、サルトリイバラの葉でくるまれているのが一般的だとか。

というわけで、サルトリイバラのかしわ餅もいただきました~。

もちろん、これも蒸したてのあっつあつ。

そしてこれまた、あんこがたっぷり入ってました!

朝ごはんは食べてきたけど、まあ甘いものは別腹ってことで(笑)。

腹ごしらえが済んだところで、いよいよマイマイ探検隊8がスタートしました。

まず最初は防府駅前。唐破風を模した庇のデザインが歴史の街を感じさせます。

防府はもともと国府(現在は国衙の石碑がある場所)を中心に栄えた土地ですが、時代の経過によって

国府が衰えると、今度は防府天神から延びる道沿いの門前町へと賑わいが移っていきます。

そして明治時代に鉄道が引かれて三田尻駅(現在の防府駅)が設置されると、今度は三田尻駅の周辺に

新たな街が形づくられ、鉄道開通から4年後には、現在の防府市の基礎になる防府町が誕生しています。

千年の歴史がある土地ですが、その姿は時代ごとの権力や科学技術の発展によってゆるやかに変化し、

現在へと至っているというわけですね。

今回は防府駅前から山陽本線に沿って東へ進み、国衙跡をまわってから防府天神で花神子社参式を見るので、

いわば防府の歴史を辿りなおす行程となります。

防府から萩へと延びる萩往還の道沿いには、かつてを偲ばせる水車がありました。

こちらは前方後円墳を削って作られた、車塚妙見神社。

社殿の左に見える四角い穴は、古墳が崩されて内部の石室がむき出しにされたもの。

社殿を挟んで反対側には丸い形の石室もあり、これを覆う形で「与三郎稲荷社」が建てられています。

なお、「車塚」は前方後円墳を、「妙見」は北極星を意味します。

北極星を妙見菩薩に見立てたものが妙見信仰ですが、この信仰は朝鮮半島から渡ってきた人々と、

彼らによって我が国に持ち込まれたとも言われる製鉄技術と深い関係があるとか。

なお、この妙見信仰をもたらしたとされる琳聖太子(百済国の第三王子)の墓所とされているのが、

ここよりも北にあるさらに大きな前方後円墳「大日古墳」だそうです。

(ちょっと遠いので、マイマイ探検隊では行きませんけどねー。)

道路からちょっと逸れて、昔の山陽本線跡を歩きます。

この先へ行くと、第6回の探検隊で歩いた鐘紡工場までの引込み線につながるはず。

現在の山陽本線は高架になっています。

二つの線路を隔てるこの短い距離にも、数十年の歴史の隔たりが横たわっているのです。

石碑から左に折れて、探検隊名物の藪こぎを敢行。

藪のとなりを流れる水路には、大きなサワガニの姿もありました。

このほかにもぞろぞろとカニの姿が。10月中旬とは思えぬ陽気に、つい誘われたのでしょうか?

勝間神社跡に到着・・・おっと、諾子ちゃんのお出迎えが!

そして劇中のシーンをバックに、参加者が持参した新子ちゃんドールの撮影会が緊急開催されました(^^;

ドールに向かって一斉にシャッターを切る参加者たち。

それを右隅から見つめる諾子ちゃんの視線に、微妙な何かを感じるような・・・(笑)。

こ、これが千年後のお人形さん遊びなんですよっ!(ちょっと違う)

勝間神社から再び藪こぎ。うしろ姿がちょっと行軍っぽい感じです。

そんな様子を見ながら、つい「雪の進軍」を歌ってみたりして。

しかし天気のほうは正反対に、どんどん暑くなるばかりですが・・・。

諾子ちゃん宅の跡地と思われる場所に到着。

今回は金色の稲穂が見事に実っていました。

片渕館長と一緒に説明されているのは、防府市文化財郷土資料館の吉瀬館長。

劇中でこの場所からの発掘品を新子たちに説明してくれた研究者は、この方がモデルですね。

探検隊のシンボルともいえる水門。

一方、この先にあった昔ながらのお店のほうは、つい最近取り壊されてしまったとのこと。

変わっていくもの、そして変わらないもの。その両方を見届けるのも、この探検隊の意義だと思います。

さらに進んで、国衙跡に到着しました。

おや、既に諾子ちゃんが先回りしています(笑)。

今回もしっかりと「ひづるのお墓」が用意されてました。

ドロップの缶も年季が入ってきて、いい感じに古びてきてます。

じゃんけんもってすっちゃんほい、の佐波神社。

今年は伊勢神宮の遷宮年なので、それを記念したのぼりが立ってました。

ここは周防国の総社として、地域の祭神を合祀した由緒ある神社です。

さっき見てきた勝間神社も、現在はここに合併されているとか。

総社は国府の近くに置かれるのが通例らしいので、この神社も国衙ならではの場所と言えるでしょう。

佐波神社の前の道から見下ろすと、花畑の先の水路に見覚えのあるシルエットが・・・。

おおっ、あれはやっぱり藤蔓のハンモック!

去年の探検隊の時に軍曹さんが作ったものが、まだ残っているそうです。

ちなみに、この「ペットの神様 三宝荒神宮」ってすごく気になったんだけど・・・。

なんでも江戸時代に、家畜の流行病を鎮めるために建立したのが始まりだそうです。

堂々たる仁王門の周防国分寺に到着。

そしてここにも、諾子ちゃんが先回りしてお出迎え。

金堂(本堂)も風格のある佇まいです。

金堂自体は江戸中期のものですが、平安時代と同じ場所に建てられています。

今回は金堂の内部を拝観させていただいたのですが、これがすばらしかった!

建物自体も重要文化財ですが、本尊の薬師如来像をはじめ、両脇に持する日光・月光菩薩像、

四天王像といった仏像群も重要文化財に指定されており、実に荘厳です。

焼失前の薬師如来は現在の2倍の大きさだったとか、手に持つ薬壺の中には本物の薬や穀物が

納められていて、これは全国でも他に類を見ないものであるとのこと。

拝観料500円はかかりますが、防府に行くなら絶対に見ておくべき!

国分寺を出てさらに進み、新子たちの通っていた松崎小学校へ。

校門横の掲示板には、マイマイ新子とあの有名キャラによる競演が実現してました(笑)。

ちなみに島耕作の出身地は原作者と同じく「山口県岩国市」ということになってます。

今はモダンなコンクリートの校舎ですが、これはこれで結構好きなデザインですね。

天神商店街まで来ると、あの金田伊功氏も通ったという模型店が・・・。

なんと、DAICONⅢとⅣのポスターが飾られているではありませんか!

これに興奮したおっさん探検隊員が、ポスターに群がるように記念撮影(^^;。

ゼネラルプロダクツのロゴ!何もかもみな懐かしい!

この後はいったんスタート地点に戻り、探検隊は早めのお開き。

続いて駅前から始まる花神子行列を見るため、マイマイ弁当でお昼にします。

ここでしか食べられない、ここならではの味。

コンビニ弁当やファストフードとは違う、この土地の心がこもったお弁当です。

お昼を食べたら駅前に移動して、花神子さんの集合写真を撮影。

主役は手前に並んだお子さんたちですが、後ろに並んだご家族にもただならぬ本気が漂ってます。

輿や車に乗った花神子さんが、防府天満宮へ出発します。

このへんは平安時代の雰囲気そのまま。まさに諾子ちゃんの姿をほうふつとさせます。

一方、馬に乗った侍の姿は明らかに江戸時代のもの。

こういう折衷感も、平安から江戸期以降まで連綿と続く防府の歴史を象徴するものかなーと思います。

お子さんの乗った馬は明らかに乗馬用でしたが、宮司さんの馬は昔ながらの農耕馬を思わせる重量級。

このどっしりとした安定感!これぞ生活に密着した実用馬の姿!と一人で盛り上がってました。

道中では「どくふるまい」と称して、甘酒もふるまわれました。

さっき抜けてきた天神商店街を逆戻りして、防府天満宮へ。

この赤じゅうたん、じゃなくて緋毛氈を登って、花神子さんたちが天神様へと参ります。

やがて到着した花神子さんたちが、続々と石段を登ってきました。

衣装が重くて大変だけど、がんばれー!

そしてみんなが天神様のお社へと上がり、社参式は終了。

天神前のうめてらすで買った瀬戸内みかんドリンク。これはおいしかった!

あと、夏みかんマーマレードもおいしいですよ!

さて、この後は息つくヒマもなく呉へと移動します!

・・・といいつつも、こんなのを見かけるとつい写真を撮ってしまったり。

山口銀行宮市支店の前にあった「かすみん定期」のポスター。

名前は聞いてたけど、ポスターを見るのはさすがに初めてです。

山口県内で『劇場版 薄桜鬼』が見られるのは、イオンシネマ防府だけ!

(10/25で上映終了ですが・・・。)

寄り道はこのくらいにして、いよいよ電車に乗って呉へと出発!

富海あたりから三田尻の海を眺めます。

きのう海中へと消えていった軍曹さんの帽子も、いつか富海の浜へと流れ着くのでしょうか・・・(謎)。

そしてしばし記憶が飛んだ後、ハッと気づくと徳山駅。

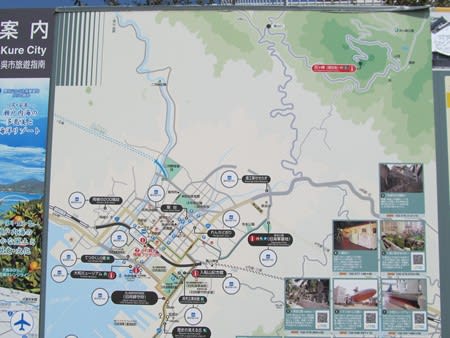

ここから新幹線に乗り換えて広島駅へ、さらに呉線へ乗り換えてようやく呉に到着。

さすがに真っ暗です・・・。

懇親会場は地ビールが自慢の「海軍さんの麦酒館」。

種類限定ですが、なんと地ビール飲み放題つき!

もー上から順番に飲んじゃうぞー!

きりっとした苦味と軽快な飲み口の「ピルスナー」

ピルスナーよりも苦味の柔らかな「ケルシュ」

花のような香りで個性が際立つ「ヴァイツェン」

見るからにしっかりした味わいを思わせる濃い口タイプの「アルト」

どれもうまかったけど、一番インパクトがあったのは「ヴァイツェン」かな。

片渕監督の音頭で「かんぱーい!」

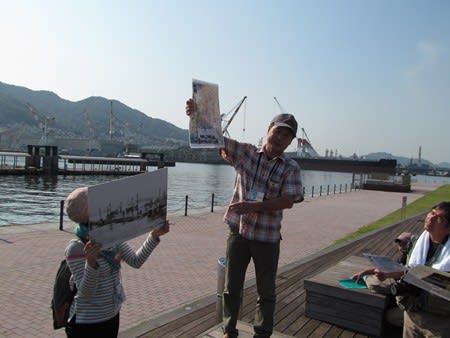

そして防府に続き、呉でも監督ご自身によるレクチャーが行われました。

『マイマイ新子と千年の魔法』という作品と、そこから生まれた防府での探検隊の話。

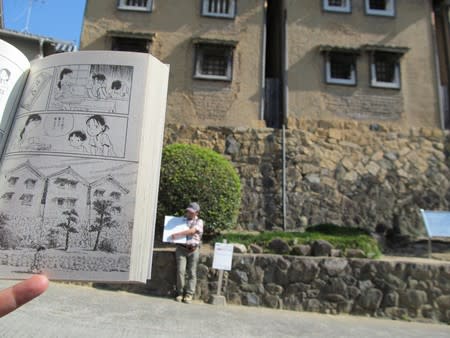

そしてこうの史代先生の『この世界の片隅に』をアニメ化するにあたって、防府での経験を生かして

呉でも「このセカ探検隊」を実施することになったこと。

こうしたいきさつを、製作中の作品に関する素材なども見せながら説明していきます。

こちらは原作中にシンボル的な形で登場する火の見櫓のラフスケッチ。

この形や位置関係も、現地調査と資料によって既に把握済みとのこと。

バーンと貼られているのは、昭和20年ごろの呉の写真です。

そして、最新の「このセカ」テストショットも公開。

こうしたお話も貴重なものでしたが、もうひとつすばらしい経験だったのは、懇親会に来られていた

地元の映画ファンサークルの方々とお話しできたことです。

このサークル、地元の上映会だけでなく、東京などで行われる全国的なイベントにも足を運んだりと、

非常に活発な活動をされているとのお話でした。

最近では若い人の希望でアニメも見てみようと『サマーウォーズ』の上映会をやってみたそうですが、

ご年配のファンにはやはり違和感があったそうなので、そういう方にぜひ見ていただきたいアニメが

『マイマイ新子と千年の魔法』です!と推薦させていただきました。

映画を見慣れた人にこそ、『マイマイ』の丹念なつくりとドラマ性がより伝わると思うんですよね・・・。

そこから片渕監督と細田監督の両方をプロデュースする丸山正雄さんの話をしたり、実写映画において

役者が監督の意図や脚本を超える芝居をするの相当するのが、アニメにおける作画の力なんですよ!と

柄にもなく力説してしまったり。

酔っぱらってムチャクチャ言ってた気もするけど、おおむね好印象で受け止めてもらえた感じなのは

ホントありがたかったです。

さて、防府から呉まで強行軍で押しまくった一日もようやく終了。

さて宿へ帰って明日に備えよう・・・と思ったら、旧知の探検隊仲間から二次会のお誘いが。

かくして呉の夜はまだまだ終わらないのでした・・・。

ようやく宿へ戻ったのは深夜1時を過ぎたあたり。

そして「このセカ探検隊」へと続きます・・・。