2014年も残り1日。

今年もあまりブログを更新できませんでしたが、記事をご覧になっていただいた方、

そしてリアルでお世話になった方の両方に御礼申し上げます。

古い記事でもいまだに感想をもらえたりして、ブログはブログでいいものだなーと。

こんな調子なので、今後も細々と書き続けていこうと思ってます。

さて、2014年のざっくりしたまとめ。

本はいろいろ話題作が出ましたが、国書の「未来の文学」がぜんぜん出なかったのは痛かった。

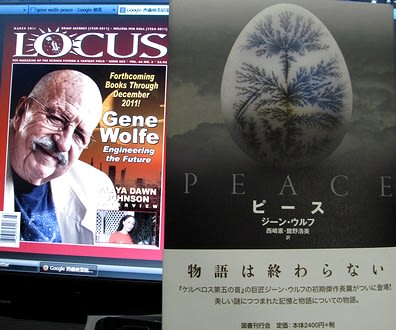

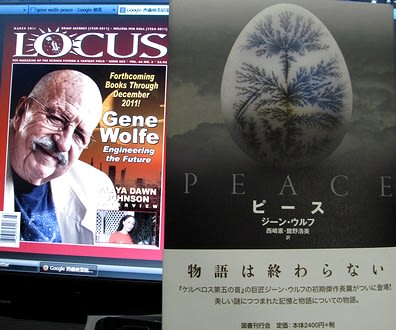

しかしその分を1冊で取り返すかのような傑作が、ジーン・ウルフの『ピース』です。

実にさまざまな読みを許容するこの作品、何度読んでもいまだに読みつくした感じがしません。

西崎憲氏の訳文も読みやすくかつ心地よいもので、作品の幻想的な雰囲気にぴったりと思います。

いつかはこれのレビューを書きたいけど、なにぶん手ごわくてねえ……。

2014年は私が敬愛する唯一無二の偉大なSF作家、R.A.ラファティの生誕百周年でした。

年頭に「そっち方面ではどんな催しがあるのかな…」と書きましたが、年末近くになって

なんとSFマガジンの特集号が刊行され、さらには本人の誕生日に生誕祭が開かれるという

予想の斜め上を行く展開が待っていました。

ありがたいことにこの場に参加させていただき、特集号の執筆者やラファティ好きの方々と

多いに盛り上がることができたのは、SFイベント関係では今年一番の思い出です。

アニメ関係では映画もTVもある程度見ましたが、新作よりは以前から追いかけてる作品に関して

いろいろなイベントに足を運んだなーという実感が強いです。

このブログを始める発端である『トップをねらえ!』では、夏に田中公平先生のコンサートで

日本初演となる「ガンバスター交響詩」を聴けたのがうれしかったなー。

この日は最終話のガンバスターをプリントしたTシャツを着て行ったのですが、劇中で流れる

おなじみの曲が次々と演奏された後、最後の山場で二人が脱出する瞬間の“ティーン”という

あの一節が流れたとき、自分の胸の中からふたつの光の球体が飛び出していったような感動で

全身が震えたのを、今でもはっきりと覚えています。

そして、このところずっと追いかけ続けている片渕須直監督作品について。

こちらは『マイマイ新子と千年の魔法』の舞台である防府を再訪し、村井秀清さんの熱演を聴いて

片渕監督や現地の友人と親しく交流させていただくという機会に恵まれました。

残念ながら、11月には現地のコーディネーター役として大活躍されていた有馬さんが急逝されるという

突然の悲報もありましたが、せめて6月にお会いできてよかったと思います。

新作『この世界の片隅に』はいまだ製作途中ですが、トークイベントや広島での探検隊などを通じて

作品の背景や製作の進行具合を知ることができたのは大きな収穫でした。

所沢で2回目が開催された「すずさんの食卓」は、2015年も開催予定とのこと。行けたらいいなぁ。

他にはPSYCHO-FESで朗読劇と生ライブを堪能し、ガンダムUCのライブでAimerの歌声に衝撃を受け、

逆襲のシャアのコンサートでオーケストラの迫力ある音に酔うといった体験もできました。

日本科学館でやった攻殻ARISEのイベントでは、コーネリアスと高橋幸宏も生で見られたし。

この夜は名物のGeo-Cosmosまでが、何者かにハッキングされていたようです。

あとは復活したヤマト講座やスペースカインズのライブにも行ったし・・・結構がんばったなぁ(^^;

美術では最近行った「日本国宝展」と「超絶技巧!明治工芸の粋」の印象が強烈です。

故宮博物館展は肉形石みたさに福岡まで遠征したけど、むしろ思い出に残ったのは台風の中を

福岡市博物館まで見に行った金印と、帰りの時間が迫る中で駆け足で見た福岡市美術館にあった

ラファエル・コランの作品だったりします。

福岡市美術館はサンリオSF文庫版『ヴァリス』の表紙に使用された藤野一友の作品も所蔵してますが

今回は見ることができなかったので、いつか実物に対面したいなー。

福岡は食べ物もおいしいものが多かった。目当てのひとつだったサバは海が荒れて入荷しなかったけど、

そのぶん肉関係を満喫してきました。やっぱり石の肉よりは牛の肉ってことですかねー(笑)。

特に牛タンで有名な「たんか」は絶品ぞろい。かたっぱしから注文しまくって食べまくりました。

これが「たんか」名物、牛タンと牛サガリの串焼き。ぷりっぷりです!

来年もいい本、いい映像、そしておいしい酒と食べ物に出会いたいものです。

そしていろんな人と交流して、少しでも前に向かって進んでいきたい。

それでは、今年もお疲れさまでした。みなさまよいお年をお迎えください!

今年もあまりブログを更新できませんでしたが、記事をご覧になっていただいた方、

そしてリアルでお世話になった方の両方に御礼申し上げます。

古い記事でもいまだに感想をもらえたりして、ブログはブログでいいものだなーと。

こんな調子なので、今後も細々と書き続けていこうと思ってます。

さて、2014年のざっくりしたまとめ。

本はいろいろ話題作が出ましたが、国書の「未来の文学」がぜんぜん出なかったのは痛かった。

しかしその分を1冊で取り返すかのような傑作が、ジーン・ウルフの『ピース』です。

実にさまざまな読みを許容するこの作品、何度読んでもいまだに読みつくした感じがしません。

西崎憲氏の訳文も読みやすくかつ心地よいもので、作品の幻想的な雰囲気にぴったりと思います。

いつかはこれのレビューを書きたいけど、なにぶん手ごわくてねえ……。

2014年は私が敬愛する唯一無二の偉大なSF作家、R.A.ラファティの生誕百周年でした。

年頭に「そっち方面ではどんな催しがあるのかな…」と書きましたが、年末近くになって

なんとSFマガジンの特集号が刊行され、さらには本人の誕生日に生誕祭が開かれるという

予想の斜め上を行く展開が待っていました。

ありがたいことにこの場に参加させていただき、特集号の執筆者やラファティ好きの方々と

多いに盛り上がることができたのは、SFイベント関係では今年一番の思い出です。

アニメ関係では映画もTVもある程度見ましたが、新作よりは以前から追いかけてる作品に関して

いろいろなイベントに足を運んだなーという実感が強いです。

このブログを始める発端である『トップをねらえ!』では、夏に田中公平先生のコンサートで

日本初演となる「ガンバスター交響詩」を聴けたのがうれしかったなー。

この日は最終話のガンバスターをプリントしたTシャツを着て行ったのですが、劇中で流れる

おなじみの曲が次々と演奏された後、最後の山場で二人が脱出する瞬間の“ティーン”という

あの一節が流れたとき、自分の胸の中からふたつの光の球体が飛び出していったような感動で

全身が震えたのを、今でもはっきりと覚えています。

そして、このところずっと追いかけ続けている片渕須直監督作品について。

こちらは『マイマイ新子と千年の魔法』の舞台である防府を再訪し、村井秀清さんの熱演を聴いて

片渕監督や現地の友人と親しく交流させていただくという機会に恵まれました。

残念ながら、11月には現地のコーディネーター役として大活躍されていた有馬さんが急逝されるという

突然の悲報もありましたが、せめて6月にお会いできてよかったと思います。

新作『この世界の片隅に』はいまだ製作途中ですが、トークイベントや広島での探検隊などを通じて

作品の背景や製作の進行具合を知ることができたのは大きな収穫でした。

所沢で2回目が開催された「すずさんの食卓」は、2015年も開催予定とのこと。行けたらいいなぁ。

他にはPSYCHO-FESで朗読劇と生ライブを堪能し、ガンダムUCのライブでAimerの歌声に衝撃を受け、

逆襲のシャアのコンサートでオーケストラの迫力ある音に酔うといった体験もできました。

日本科学館でやった攻殻ARISEのイベントでは、コーネリアスと高橋幸宏も生で見られたし。

この夜は名物のGeo-Cosmosまでが、何者かにハッキングされていたようです。

あとは復活したヤマト講座やスペースカインズのライブにも行ったし・・・結構がんばったなぁ(^^;

美術では最近行った「日本国宝展」と「超絶技巧!明治工芸の粋」の印象が強烈です。

故宮博物館展は肉形石みたさに福岡まで遠征したけど、むしろ思い出に残ったのは台風の中を

福岡市博物館まで見に行った金印と、帰りの時間が迫る中で駆け足で見た福岡市美術館にあった

ラファエル・コランの作品だったりします。

福岡市美術館はサンリオSF文庫版『ヴァリス』の表紙に使用された藤野一友の作品も所蔵してますが

今回は見ることができなかったので、いつか実物に対面したいなー。

福岡は食べ物もおいしいものが多かった。目当てのひとつだったサバは海が荒れて入荷しなかったけど、

そのぶん肉関係を満喫してきました。やっぱり石の肉よりは牛の肉ってことですかねー(笑)。

特に牛タンで有名な「たんか」は絶品ぞろい。かたっぱしから注文しまくって食べまくりました。

これが「たんか」名物、牛タンと牛サガリの串焼き。ぷりっぷりです!

来年もいい本、いい映像、そしておいしい酒と食べ物に出会いたいものです。

そしていろんな人と交流して、少しでも前に向かって進んでいきたい。

それでは、今年もお疲れさまでした。みなさまよいお年をお迎えください!