町田の断熱耐震改修工事の現場で、大工さんが頑張ってくれています。

今は、断熱と耐震補強をするための下ごしらえの段階で、屋根を室内側から補強したり、1階床を解体したりしています。

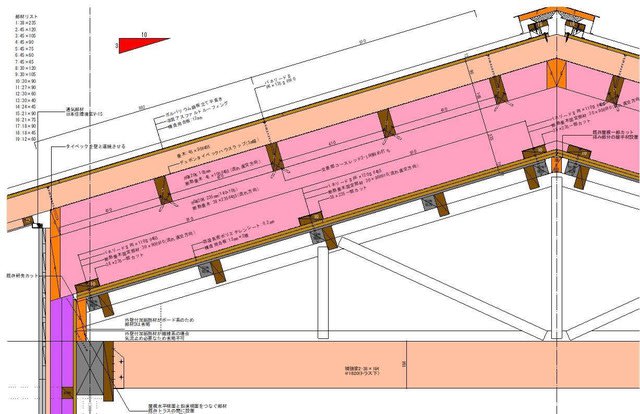

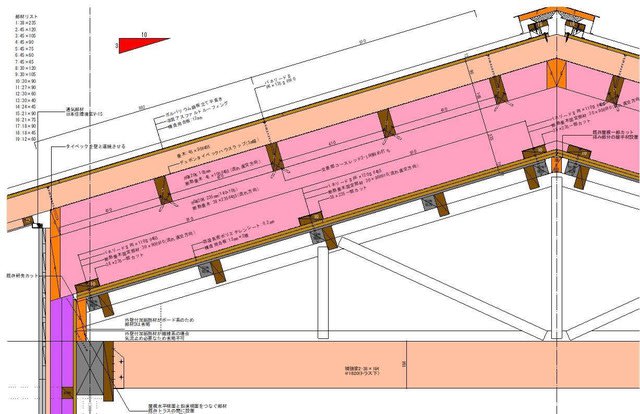

この断熱耐震改修では、確実に気密性能と断熱性能を確保するために、既存建物の外側を気密シートと断熱材ですっぽりくるむ計画です。

屋根は既存の野地板の上に34cm厚さのグラスウール断熱材を入れ、その上からさらに屋根をかぶせます。

その分の重さを支えられるように、元の小屋組みを補強しました。

大工さんが綺麗に小屋組みの補強をしてくれたので、このまま天井を張って隠してしまうのはもったいないくらいです。

お客さんに小屋組みを見せる提案をしてみようかと思っています。

1階床の解体も進んでいます。

土間コンクリートが元から敷いてある場所はきちんと掃除機をかけて綺麗な状態にしてくれました。

一部土が露出している部分は土からの湿気が上がってこないよう厚手の気密シートで防湿措置も行いました。

重ねを10cm確保してテープ止めもちゃんとしてあります。

シートもよれずに敷いてあり、きちんと土からの湿気を遮断できそうです。

いい仕事をしてくれています。

基礎や束石との取り合いは、断熱材を敷いてから防蟻シールで隙間を塞ぐことにします。

1階の床を全部剥がした状態をお客さん、テクトハウジングのS棟梁、監理者である私の3者で共有し、劣化部分はないか、床下に悪いところはないか、綺麗に清掃できているかを確認します。

その後断熱材の敷き込みなど次の工程に入ります。

着工してから約2週間、現場としては下ごしらえの時期ですが、着実に進んでいます。

想定と違っていたりして、図面通りにはならない部分もありますが、現場でS棟梁とよく相談しながら対処しています。

わからない部分は北海道の建築家、山本亜耕さんに相談し、実績のある確実な方法を教えていただくことで、自信をもってスムーズに進めることができています。