「弱くなるのは、幸いなるかな」、と言える人物でありたいものですね。そうすれば、「何があっても大丈夫」ということ請け合いです。

The lie cycle completed 『人生の巡り合わせ、完成版』の、p.109の、ブランクまでの4行です。

しかしながら、厳しい現実を押し付けられた時は、「なんて無力なんでしょう」という事態を受け入れざるを得なません。年を取ったために、competence コンピーテンス、「人とやり取りする力があると同時に、物事に対処できる力がある感じ」でもなくなることは、見くびられた感じでしょ。私どもは、いい年をして、恵まれない幼子みたいになりますね。

年を取ったり、親しい人から裏切られたり、権力の犬ども(小役人)からイジメられたりして、「なんて無力なんでしょう」という事態を受け入れざるを得ない場面に出くわすことになるのは、日常茶飯事じゃぁないにしても、創造的な人ほど、巡り合いがちですね。「なんて無力なんでしょう」という事態は、恥さらし、と人も嘲り、自分でも自己嫌悪に陥る場合もあります。

この時に、生きてくるのが≪本当の自分≫であり、「自分自身の感じ」です。最初の舞台の時に手にしたデッカイ希望が、スゥーと立ちあられて、「大丈夫」であると腹から実感できることを、皆さんにも実感していただけたら、と願ってやみませんよ。

自然の力や神の意思を感じていたい。 The Sense of Wonder 『不思議を感じる心』から p91の第2パラグラフから。 &n...

自然の力や神の意思を感じていたい。 The Sense of Wonder 『不思議を感じる心』から p91の第2パラグラフから。 &n...

小さな演奏家のビブラートも素敵です。 The Sense of Wonder 『不思議を感じる心』から p90の最後の行途中から。 &n...

小さな演奏家のビブラートも素敵です。 The Sense of Wonder 『不思議を感じる心』から p90の最後の行途中から。 &n...

「インビクタス-負けざる者たち-」。BSで放映されたので、久しぶりに見ました。マンデラ大統領のリーダーシップと「虹の国」づくり。少数の白人が、政治経済を牛耳っ...

「インビクタス-負けざる者たち-」。BSで放映されたので、久しぶりに見ました。マンデラ大統領のリーダーシップと「虹の国」づくり。少数の白人が、政治経済を牛耳っ...

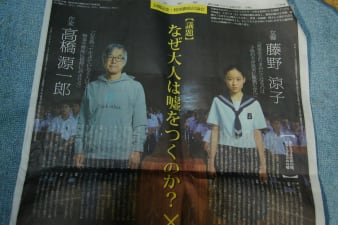

「なぜ大人は嘘をつくのか?」。これは、映画「ソロモンの偽証」広告のキャッチコピーです。その映画評論をしようとしているのではありません。新聞一面広告で、例によっ...

「なぜ大人は嘘をつくのか?」。これは、映画「ソロモンの偽証」広告のキャッチコピーです。その映画評論をしようとしているのではありません。新聞一面広告で、例によっ...