ここまででもう体力も時間も尽きかけているのに、7階にはまだたっぷり半分あるのです。

8階が劉生とともに歩んだ椿の道なら、7階では、椿の独自の世界。劉生の存命中から端々に見え隠れしていた椿の個性が、表面に顕在化していました。

以下備忘録です。

*

3章:静物画の展開

静物画に特化してスピンオフのような形で取り上げられている。椿も劉生に劣らない突き詰め方だった。

まずは「宋元画の影響」を受けたという油彩の静物画から。初期には劉生の影響そのままに、はりつめた緊迫感と写実のかぶ。

1926年の椿の「蕪にくわい」は、劉生と間違えられて1930年版の図録に乗ってしまったほど。

間違えられたという劉生の蕪の絵は、以前に3月に近代美術館でみた、1925年のこれかな?(↓画像は映り込みが激しかったので周囲トリミングしてあります)

私は内からむんむん発するエネルギーに圧倒され、劉生に興味を持った、思い出深いかぶの絵。

それが、1926年ごろ、冬瓜の絵あたりから二人の間には違いが生まれていた。

劉生の冬瓜からは、あの「むんむん」が薄れていた。

1926年、顔彩で絹に描いた劉生「冬瓜茄子図」 日本画的なあっさりめな冬瓜と茄子。神秘的でもあり、ちょっと抜けた面白さもあり。浮世絵の収集に没頭していたことも関係あるかな。

輪郭線にはそうとう集中して形をとっているよう。彩色も、重量感や内から発するものをあえて打ち消したような描き方。いっそ、日本画のようにぺたんと冬瓜を着色してみてはどうなるだろう。

1927年の油彩の劉生「冬瓜葡萄図」も、なにか抑制されている。筆致は以前のように緻密でなくなっている。重さを消した神秘に挑戦したのかな?

それに対し、椿の冬瓜の重量感、質感。強く放つ存在感ときたら。

椿貞雄「冬瓜茄子図」1942

冬瓜を越えて、惑星のような。まるで冷たい太陽のようなエネルギー。そのエネルギーは神秘に昇華されている。

上の劉生の冬瓜と異なる方向性。劉生が次に行ってしまっても、椿は冬瓜から離れることなく、「日本的油絵」「宋元画のリアリズム」「写実の深い精神性」を深く突き詰め続けている。卵を産んだのは劉生でも、連綿と養分を与え、自分の考えを注入し、育ち上がった鶏は椿以外の何物でもない。精神性といったものだけでなく、独自に油彩の技術を追及し、背景を練り上げて、この世界を実現したのか。

椿は冬瓜をそれまで知らず、劉生の絵で初めて知ったという。椿の冬瓜の絵がずらり並ぶコーナーは、遠目にも圧巻で神秘的ですらあった。

一番最後のはなくなる前年の1956年。なんと30年にわたり、冬瓜を突き詰めている。

椿貞雄 1946年「冬瓜南京図」 ・・言葉もでない、、

重量感かあるのだけど、カボチャが不思議に軽そうな気もする。

椿の1949年「冬瓜図」は、3年にわたって、冬瓜を取り換えながら制作したもの。1947年に同じ構図の絵があったけれど、それも素晴らしいのに、さらに神秘性を増したようだった。

冬瓜を超えて時を超えて、普遍性を帯びている。冬瓜南京図も同様かもしれないけれど、物質と背景の間のラインが、微細に波動し時空ににじんでいるみたいな。

劉生は、「深く写実を追及すると不思議なイメージに達する。それは神秘である。実在の感じの奥は神秘である」といったけれども、その言葉を冬瓜に体現したのは、椿なのかもしれない。

そして、展示は、壺の絵に続く。質感にうたれるとともに、椿の貪欲さ、執拗なまでの地道さに気づく。温厚さの影に隠されていたけれども、実は劉生に負けず劣らずだったのかも。

1943年「黒い壺に南天」、壺を焼成した火の力まで感じるよう

光まで描きだしている。優しい色合いの空と光が、このごつごつと荒くれた表面を浮かび上がらせ、光でそっとなでているのが、印象的だった。

1947年「壺(白磁大壺に椿)」

「李朝の壺の魅力をどこまでも描写したい欲求を幾度かいても持つのである」。

1949年「窓辺早春」

縄文からワープしてきたようなこの壺は、今度は縁側で温められている。もはや単なる物質ではないように思える。

そして突然に、スパッ!。

1953年「生物ー冬瓜と包丁」

はっと我に返る。

これだけ冬瓜や壺を見せておいて、突然ざっくり切る。この展示順は、千葉市美術館のしくんだこと?。

中のしらじらとした果肉や種。

では今まで見てきた、冬瓜や壺の内部には何があったんだろう?。生命エネルギーか?時間か?ただの空洞か?。

劉生の人物画を思い出す。劉生は、その中の芯にまで見る者を引き込んだ。静物でも見えない中の圧力を描いて見せた。

戻って再度見た、椿の壺や冬瓜の内部に、私はなにかを想像できなかった(沈)。

むしろ表面に、時間やエネルギーが描きだされているように思える。内部よりも表面に執拗な留意を向け続けたのかもしれない。背景や光の力にも大切に目をけ、大いにその力を借りているんだと実感することはできたけれども。

(コメントを下さった方が、冬瓜は時間がたつと粉が吹いて白っぽくなると教えてくださった。私はお出汁で煮含めた冬瓜はいただいたことはあるけれど、自分で切ったり、丸ごと持ったことすらなかったのでした。)

それにしても、椿はどうしてこれだけ、スパッと切っちゃったんだろう。これで長い冬瓜との戦いに決着をつけたのかもしれないし、次への始まりなのかもしれない。そもそも分岐点と扱うこと自体、勝手な解釈かもしれない。

この後の展示では、冬瓜の絵は少し離れたところに一枚あった。荒く強いタッチに変わった花や鴨の一群の中に、1956年の「冬瓜葡萄図」がいた。

なんだかこれまでのように張り詰めた感じがないような。神秘の輝きは保ちつつ、さらに生き生きと輝いている。現実感があり、ここにきて不思議に内部を感じるような。上述の冬瓜たちには感じなかった内部をこれには想像でき、指で押したときにじくじくとした内部の感触、熟れ具合。

これが最も内からの生命感に彩られている、椿の冬瓜の到達点なのかもしれない。

そして、この章の最後は、椿の自画像(年不詳 山形美術館)と、この翌年1957年の絶筆の「椿花図」。

少年のころの自画像と比べると、もういいお年だ。でもまっすぐで強いまなざしは、ちっとも衰えを見せてない。あいかわらず挑み続けている。絶筆の花は、入院する日の朝、迎えの車が来るまでに一気に描いたもの。

*

4章では、概ね家族の肖像が並びます。

船橋の家で、家族に囲まれて絵を描いている。妻と娘たちと、穏やかな心持ち。

一章で登場した魔をまとわされちゃった親戚の「菊子ちゃん」や劉生の「麗子」と違い、妻や娘はなにかを表現するための「よりしろ」ではなく、ただただ大事な家族として描いている。

娘は健やかに育っていることが喜ばしく

「画家の妻」1943年 いつまでもこんなに美しく愛らしく描いてもらえるなんて、なんて幸せな夫婦

椿貞雄が、堅実に職を得て家を建てる道をはずさなかったのは、このかわいらしい妻あってのことかも...。

目に入れてもいたくない孫たちも、成長ぶりを何枚も描き残している。

「祖母と孫」1955年 妻が孫を抱く。愛と感謝となんとも幸せな気持ち。

家族だけでなく、このころの人物画も心に残る。初期の人物画はそうでもなかったのに。

1953年「老政治家の像」 とても自然というか、人への見方が率直なのでしょう。

風景もどれも好きだと思った。

雲がよいのです 「富士山」1940

これも雲がいいなあ、空も山も畑もいいなあ 「妙義山」1945

梅原龍三郎の影響もあるのかな。旅の風景はどれも、穏やかであたたかみがあって、おおらかで、見ていて心地よい。

「風景」1952

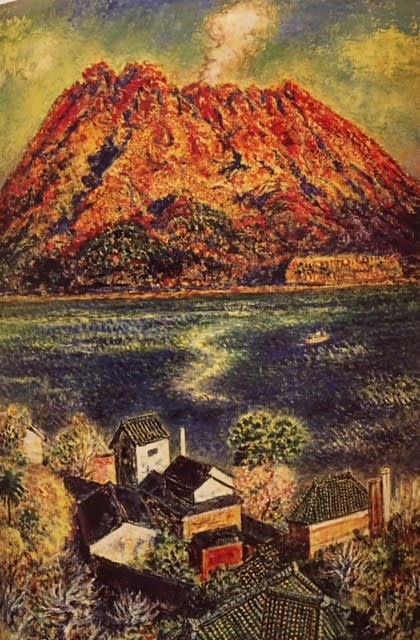

「桜島」1956

どこか朴訥で、率直な印象は、一番最初の椿の自画像の印象に重なる。結局のところ、初めのところに戻ってくるものなのかも。

劉生は、激しく画を追及し、苦しみ緊迫したままに、峻烈に画業は絶たれてしまった。もっと長く生きていれば、劉生の絵にも穏やかな幸福感に満ちた絵があっただろうか。

椿の絵は、劉生と住まいが離れ、死別した40代ごろから、空気が変わり、生来のものが画に表出している。生まれて最初に見たものを親と思うあひるのように心酔していた椿が、劉生が置いて行った命題を生涯かけて答えをだしつつも、一方で、次第に自分の本来の個性をとりもどしたよう。

しかも劉生からの脱皮に苦しむのでなく、自然な形で歩き続け、酒におぼれる劉生を心配しつづけた。

「すごい」ではなく、好きだなあと思う絵。見ていて心地よい気持ちになる絵。

8階の解説にあった、日本的な「くつろいでかく・くつろぎをかく」。日本的な油彩。そこに椿は、たどり着いていたように感じた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます