宮本武蔵の観の目と見の目

永井津記夫(ツイッター:https://twitter.com/eternalitywell)

5月8日の大津市の直進車と右折車の衝突による園児2名死亡事故以来、私自身の運転時の“目付(周囲の状況の見方)”についていろいろ考えてきました。

前回のブログ「大津市の園児死亡事故」の中で運転技術と運転時の注意の仕方に言及したのですが、自分の運転に関して、前から気になっていたことが一つあります。それは対向車や左右の危険物を見るときの私の“目付めつけ”が他のドライバーと異なるのではないか、ということです。

私は低速で車を運転しているときでも、対向車であってもドライバーの顔などは見ないのですが、他の人たちはわりにドライバーの顔を見ている人が多いことに気づいたからです。

私は対向車を見る場合、その車の運転手を見ることはまずせず、車全体を見て、安全に通過できると見たら、その車から意識は次の車、または左右の危険物(自転車、子どもなど)に移しています。もちろん、対向車も完全に横を通過するまでは視界には入っています。

車の運転で一点にとらわれたら、他のものは見えないか、見えにくい状態になります。私はそんな怖い(恐ろしい)運転はしないようにしています。運転中は基本的に前を見ており、右折、左折、バックするとき以外に頭を左右に動かして視線を移動することはしません(たとえ、横に友人や魅力的な女性が乗っていたとしても)。よくテレビや映画(外国製も含む)などでドライバーが助手席の同乗者に視線を向けながら長い場合には4、5秒話しかけているシーンがありますが、(演出上このようにしているのでしょうが、実際、こんな運転をしているとしたら)信じられないほど危険な運転です。横から子どもや自転車などが飛び出してきたら避けられません。

さて、ブログの本論に入りましょう。

宮本武蔵は人生の最後に『五輪書』を著し、命をかけての真剣勝負において六十数度の勝負に無敗であったことを述べ、その秘訣を明らかにしました。

原文)兵法の目付ということ

目の付けやうは、大きに広く付る目也。観見かんけんの二つの事、観かんの目つよく、見けんの目よはく、遠き所を近く見、ちかき所を遠く見る事、兵法の専せん也。敵の太刀たちを知り、聊いささかも敵の太刀を見ずと云事、兵法の大事だいじ也。工夫あるべし。此この眼付めつけ、小さき兵法にも、大なる兵法にも同じ事也。目の玉動かずして、両脇を見ること肝要かんよう也。かやう事、急がしき時、俄にわかにわきまへがたし。此書付かきつけを覚え、常住じょうじゅう此眼付になりて、何事にも眼付のかはらざる所、能々吟味有べきもの也。

(『五輪書』宮本武蔵著 渡部一郎校注 岩波書店刊、より)

それでは原文を再度示し、それに私の現代語訳(解説的な訳)を付けてみます。武蔵は対象物(敵)を“みる”場合に「観」と「見」という用字で対象物の“見方”の相違を示しています。意識的に物を見る場合に「視」と使って「視みる」とする方がよいかも知れませんが、私たちがふだん使う「見る」という用字にしたいと思います。

原文)

兵法の目付という事

兵法における目の付け方 (どの部分に重点を置いて見るか、見張り方、見方)

目の付けやうは、大きに広く付る目也。

目の付け方は大きく広く見る見方である。

観見かんけんの二つの事、観かんの目つよく、見けんの目よはく、遠き所を近く見、ちかき所を遠く見る事、兵法の専せん也。

観と見の二つは、観の見方は強く、見の見方は弱く、(観の見方で)遠き所を近くに見て、(見の見方で)近き所を遠くに見ることであり、兵法における専心事項である。

敵の太刀たちを知り、聊いささかも敵の太刀を見ずと云事、兵法の大事だいじ也。工夫有るべし。

敵の太刀(筋)を知り、いささかも敵の太刀を見ずということ、兵法における大事なことなのだ。工夫(よく考えて習得)せよ。

此この目付めつけ、ちいさき兵法にも、大きなる兵法にも、同じ事也。目の玉動かずして、両脇を見る事肝要かんよう也。

この目の付け方は、小さな兵法(一対一の戦い)にも、大きな兵法(一対多の戦い)にも同じ事である。目の玉を動かさずに、両脇を見る事が肝要なのだ。

かやう事、いそがしき時、俄にわかにわきまへがたし。此書付かきつけを覚え、常住じょうじゅう此目付になりて、何事にも目付のかはらざる所、能々吟味有べきもの也。

このような事は危急の時にはすぐには実行できない。この書いてある内容を記憶して、常にこの目の付け方(見方)をして、何事にも目の付け方が変わらない点を、よくよく吟味(検討・考究)せよ。

私の口語訳をまとめてみましょう。

兵法における目の付け方 (どの部分に重点を置いて見るか、[物の]見張り方、[物の]見方)

目の付け方は大きく広く見る見方である。

(その見方には二種類有る。) 観カンと見ケンの二つで、観の見方は強く、見の見方は弱く、(観の見方で)遠き所を近くに見て、(見の見方で)近き所を遠くに見ることであり、兵法における専心事項である。

敵の太刀(筋)を知り、いささかも敵の太刀(そのもの)を見ずということ、兵法における大事なことなのだ。工夫(よく考えて習得)せよ。

この目の付け方は、小さな兵法(一対一の戦い)にも、大きな兵法(一対多数)にも同じ事である。目の玉を動かさずに、両脇を見る事が肝要なのだ。

このような事は危急の時にはすぐには実行できない。この書いてある内容を記憶して、常にこの目の付け方(見方)をして、何事にも目の付け方が変わらない点を、よくよく検討・考究せよ。

*****************************************************

泊瀬光延氏の『宮本武蔵「五輪書」の技を解説する』[https://ncode.syosetu.com/n6168h/3/]には次のような説明があります。

(現代語訳)

兵法には目付めつけということがある。それは、視野を大きく広く見ることである。

目付には、観かんと見けんの二つの目付がある。観は心で見て、見は眼まなこで見る事である。

兵法では、心で察知するということを重要視して、実際に目で見ることはその次ぎにし、近いところも遠いところも同様に感じなくてはならない。

敵の太刀の振られようを察知し、それをいちいち見なくとも良いようにすることが重要だ。工夫せよ。

この目付の重要さは一対一でも多数同志(あるいは一対多数)の戦いでも同様だ。目玉を動かさないで両脇を見るようにせよ。これは戦況がせわしくなると出来なくなる。よってこの書き付けを覚えておいて、常にこの目付を取り、どんな状況でもそれを忘れてはならない。よくよく吟味せよ。

*************************************************

泊瀬氏は「観は心で見て、見は眼まなこで見る事である」とし、解説では「“観・見”の目付で敵の心の動きを察知し先を取る」としています。「心眼」という言葉がありますが、武蔵はそのような抽象的な高度な(超能力的な)心眼を用いる剣法を説いてはいないと思われます。私は武蔵の文章と自分の運転経験から「観と見」を次のように考えます。英語の「みる」に相当する“look(意識的に)見る”“see見える”“observe観察する”“watch見守る”などの意味を援用しながら考察したいと思います。

*観の目…observe(観察する)、watch(見守る):「観察」というと「じっくり視て考える(判断する)」というような意味合いですが、武蔵の「観」は「見る」のとほぼ同時に「判断する」ことを意味すると思われます。本当の攻撃かフェイント(フェイク攻撃)なのかを瞬時に判断しないと勝負には勝てないでしょう。観の目は英訳すると“look and detect (見て検知する)”が適当かもしれません。つまり、「観の目」は攻撃してくる対象を“見て(瞬時に)検知する(そして対処する)目付(=見方)”と考えられます。

*見の目…英語の“see”は「見える、見えている」という意味でよく使われ、漢語の「見」も類似した意味を持ちますが、武蔵の「見」は、「観」を際立たせるために“弱く(遠く)みている”見方(目付)で、単に「見えて」いる状態ではないと考えられます。いわば、“半観”の目付で、いつでも「見」から「観」に切りかえることが可能な見方です。全ての範囲(広範囲)を“観の目”で見ることは人間の目の構造、視神経との関連において無理があると思われます。観(強)と見(弱)を使い分けて、見る範囲に強弱のリズムを付けることが肝要だと武蔵は考えているようです。

*********************************************************

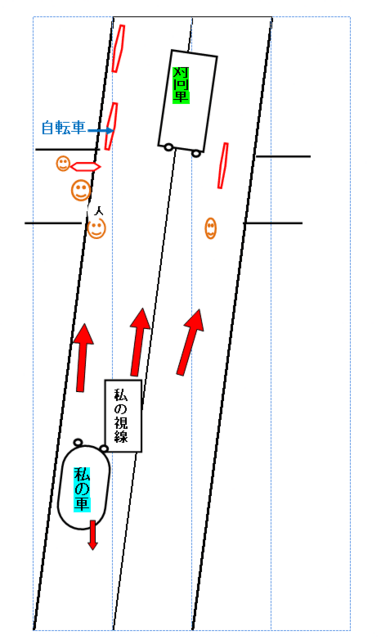

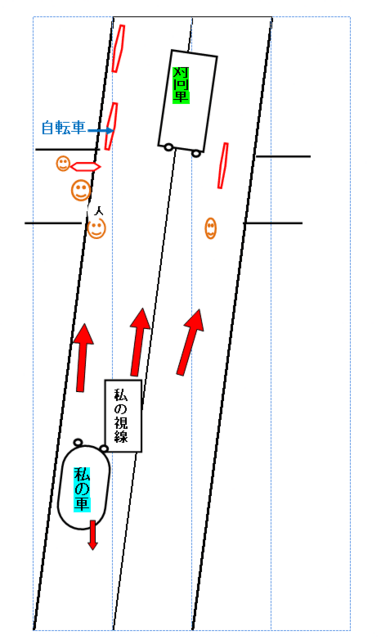

狭い道(5mほどの幅)で(ある程度スピードを出して)対向車とすれ違うとき、私は対向車が7、80mほどに近づいた時点で車を左側に寄せます。観の目で視ているのは左端の安全(横道、歩行者、子ども、自転車などの有無と道路の左端と私の車の左サイドの距離)と、対向車がどの程度センターライン(実際にはラインは引かれていません)を超えていて右端がどの程度空いているか、右端の歩行者、自転車、横道などの有無)の三点(三つのライン)です(ただし、後方もバックミラーで時々見ていますので、これも入れると四点です)。

どのように見ているのかというと、頭を動かさず、進行方向に対し左40度、右40度、合わせて80度くらいの範囲を見ていますが、道路状況によっては70~60度くらいに狭くなっている場合もあると思います。“目の玉”をまったく動かさないということではなく、重要度に応じて、左、中、右、中というように少し“視点”は移動していると思います。重要度の高い部分(危険性の高い部分、通常、対向車のセンターライ沿いのサイド)に視点はありますが、他の部分も見ています(見えています。この他の部分を見る目が武蔵の説く「見の目」だと私は思います)。この時、対向車(敵)と安全にすれちがうことができると判断すれば視点の中心は次の敵、つまり、次の対向車や歩行者、自転車に視点の中心は移ります。道路の右端も見ていますが、左端を見る目よりは“少し弱い”と思います。

52年間走行距離百数十万キロ、(二輪車での数回の転倒事故を除いて)四輪車では無事故であり、おそらく数百回の危ない(ヒャッとする)状況(≒真剣勝負)を克服してきた私の経験から言えることは次のことです。

*三点(左、中、右の三つのライン)を見ている…観の目で強く視ていると思いますが、三点を同時に強く見ることは(私には)不可能で(したがって、三点の見方にも強弱がある)、すばやく三点を視点移動しています(次に検討します)。

*三点を除く他の部分…みているが三点ほど強くはなく、強弱に差があります。

観←―→見 *観と見は方位のように連続。※cf. 北・北北東・北東・東北東・東

私が「観の目」で視ている三点は厳密に言うと瞬間的に三点間を移動していると思われますが、瞬きさえしない間の瞬間移動です。三台の監視カメラで問題の三個所(三つのライン)を同時に視ているようなものだと言えるでしょうか。人間の目は複眼ではありませんが、複眼を持つ昆虫が三点を同時に視ている状況に似ていると思います。

武蔵が五輪書で説くように「目の玉を動かさず両脇を見る」という見方で車を運転することは可能ですが、私の通常の運転の時の見方とは少しちがいます。両脇をよく(強く)見るとどうなるか。真ん中の点(ライン)を少し“弱く”見ないと両脇(左右)のラインをよく(強く)見ることはできません。そうすると、両脇のラインを「観の目」で見ているとすると、センターのラインは「見の目」で見ていることになります。この私の「見の目」は両脇を見る目、つまり、「観の目」より弱いのですが、瞬間的に「観の目」にすることができます。

上記の私の「観の目」と「見の目」の理解が正しいのならば、武蔵の説く「観・見」は完全に解明したことになりますが、どうでしょうか。

私は自分の車の運転経験も勘案すると、「観の目」と「見の目」は完全に二つに峻別されるものではなく連続しており、剣術の達人は「見の目(弱い)」で見ているものを場合によっては瞬間的に「観の目(強い)」に切りかえて身に迫る危機に対応できる人だと思います。

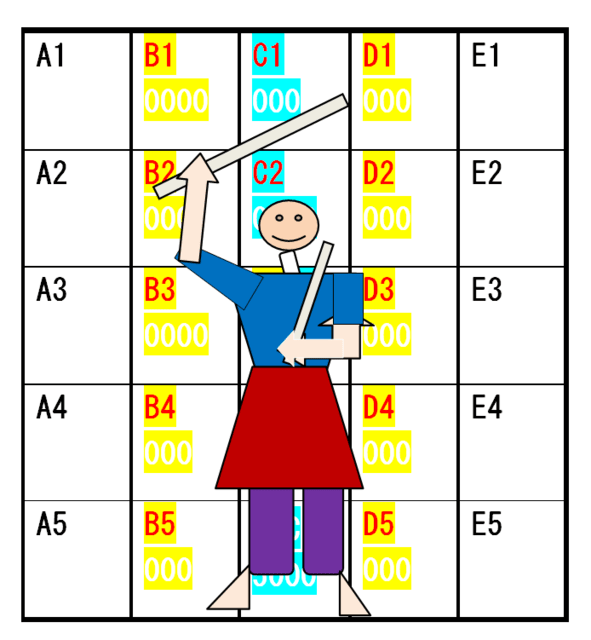

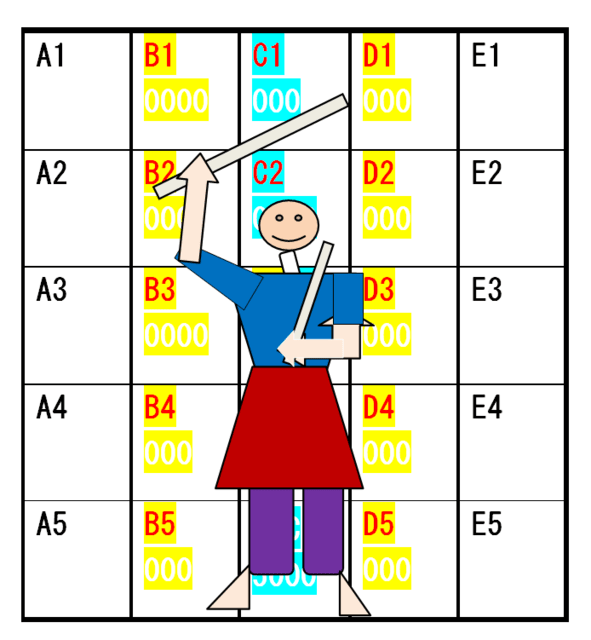

図示することによって説明します。武蔵は敵に対して「目の玉動かずして両脇を見る事肝要也」と述べていますので敵が一人の場合は下図の“B1~B5”と“D1~D5”が「両脇」になり、ここを「観の目」で強く(近く)見ます。さらに横の“A”と“E”のところ(エリア)は「見の目」で弱く(遠く)見ます。真ん中の“C1~C5”は、武蔵が特に強調していないので、BやDのエリアよりやや“弱く”、「見の目」で見るエリアに属するのではないかと思います。

武蔵は「敵の太刀を知り、いささかも敵の太刀を見ずという事、兵法の大事なり」と説いていますが、これは真ん中のC1~C5のエリアのことに言及しているのだと思われます。この部分にある“剣先”や“敵の顔”などに意識が集中すると、両脇、つまり、BとDのエリアが見えにくい状態になります。剣の真剣勝負では最後には「剣先」が相手を打ち(当たり)勝負がつくのですが、武蔵はそれに囚われず“両脇”を見ることを強調しています。おそらく、敵の攻撃のシグナルは“両脇”から来ると武蔵は考えているのでしょう。私は剣道の試合など一度もした経験がないので、いい加減なことを言ってはいけないのですが、最初の攻撃のシグナルはBとDのエリアにある相手の左右の肩、肘、腰、足などから来るのでしょう。 以下の図は剣道の構えを示しています。

「周辺視目視検査法」というものがあります。パソコンのハードディスクの磁気ヘッドの不良個所発見のために開発された検査法です。

(ア) 周辺視…広い視野(視野全体)を見る見方。見る範囲に重点を置けば「周辺視野」、見る能力に重点を置けば「周辺視力」と言ってよいと思います。

(イ) 瞬間視…ぱっと見て、異常を感知する。

(ウ) 衝動性眼球運動…視点が視野全体に素早く移動。

の三つを有効に働かせる検査法とされています。

(ア)の「周辺視」に対して「中心視」があります。見ている先に焦点を合わせて見る見方です。この見方をすると周辺視野の異変に気づくのが遅れると思われます。また、(ウ)の眼球運動にについては、

① 潤滑性眼球運動:ゆっくり動いている目標物を追いかける眼球の動き

② 走査眼球運動:静止している目標をたどるように眼球が移動する動き

③ 衝動性眼球運動:視点がジャンプする眼球の動き

の三つの運動があります。これらの分類は武蔵の「観の目」「見の目」と重なる部分とそうではない部分があると思われますが参考にすべきでしょう。とくに、「瞬間視」は“観見の目付”と重なる部分があると思われますが、武蔵の“観見”は“瞬間”の状態を言っているのではありません。

図で言うと、C1の大刀の剣先やC2にある相手の顔や小刀の先に視点を合わせると、その部分を中心視することになり、BとDのエリアをよく(強く)見ることはできなくなります。先にも述べたように、BとDのエリアは強く見る、つまり、「観の目」で見て、中央のCのエリアは弱く見る、つまり、「見の目」で見る、というのが宮本武蔵の説く「観見の目付」だと思われます。

「遠き所を近く見、近き所を遠く見る」ことが肝要だと武蔵は述べていますが、敵が一人の場合は、比喩的に「遠い」「近い」という言葉を使っていると考えられます。図でいうと、BとDのエリアを観の目で“近く強く”見て、Cの中心部を見の目で“遠く弱く”見るということになります。Cのエリアは重要な場所ですが、このCのエリアを観の目で強く見ると、“中心視する”ことになり、そこに意識が集中しすぎて、その他の部分(BやDから来る攻撃のシグナル)を見落とすことにつながります。

前方80度くらいの範囲に対して、私が車の運転時に使っている目付(見方)は、上記の「周辺視目視検査法」に近いと思います。三点(三つのライン)を強く見ながら三点を瞬間移動し、その他の部分は弱く見ています(周辺視しています)。これは、武蔵が『五輪書』で説く「観見の目付」とは少し異なります。

どこが異なるのかというと、“目の玉を動かさず”という点です。私は異常を感じないかぎり頭を動かさず顔をまっすぐ前方に向けていますが、目の玉は左(左ライン)、右(右ライン)、中(センターライン)を瞬間的に移動していると思います(移動距離はごくわずかでしょう)。が、武蔵は目の玉を動かすな、と言っています。

目の玉を動かさず、武蔵の言うように「観見の目付」で車の運転することは慣れないと難しいですが可能です。5月8日に起こった大津の園児死亡事故以来、私は運転中に(センターラインのない狭い道で)時々、本来の私の目付ではなく、武蔵流の目の玉を動かさず、前方を見ます。左端(左ライン)と右端(右ライン)を見るには中心ライン(センターライン)を少し弱く見る必要があります。中心ラインを弱く見るようにすると、左右のラインは私の本来の車の目付とほぼ遜色がないほど見えます。ただ、センターラインは弱く見るようにしないと左右を強く観の目で見れないため多少の不安はありますがセンターラインもかなり見えています。常に、武蔵の「観見の目付」で車の運転をするのは、よく練習(修練)を積めば可能だと思います。

実際の私の運転から、“武蔵の説く「観見の目付」”がいかなるものか、私の運転中の目付とはどうちがうのかを理解できたのです。私は40年ほど前に『五輪書入門』(奈良本辰也著 徳間書店刊)に読んでおり、また、いくつかの経験から私の運転中の目付は武蔵の「観見の目付」ではないかと思っていたのですが、今回、大津の保育園児死亡事故をきっかけに、「周辺視目視検査法」の知見なども参考にして慎重に考察、実践(運転)の結果、私の目付は少し「観見の目付」とは異なることが分かりました。このことは、武蔵が『五輪書』で説く「観見の目付」の意味を理解できたということを意味していると言ってよいと思います。

◆ 一点(一つの部分)を集中的に見る、つまり、“中心視”すると、そこに判断(考え)が入り込み、他の部分は見えにくい状態になります。「中心視」は私たちが対象を見るときにもっとも使う見方(目付)で瞬間的判断をともなう動作を行なうときにも用いますが、“ゆっくり、じっくり”考えるときにも用いる見方です。反射神経が重要な要素を占める武術(格闘技)やスポーツではうまく用いないと、周辺視野からの情報が得にくくなり、邪魔者になることがあります。それで、武蔵は中心視の欠点を排除する「見の目」を説いているのです。

◆ 「中心視」に重点を置く、つまり、「近く強く見る」と他の部分が見えにくい状態になるので、兵法(剣法)においては中心視する(ことになりがちな)部分を「弱く遠く」見る、つまり、「見の目」で見ることが重要になります。(中心視の視野角は2度しかなく他の部分は周辺視するのですが、中心視に意識が行き過ぎると周辺視野からの異常が見えにくくなり危険です。武蔵の「観の目」と「中心視」は“近く強く”見る点で同等のものですが、武蔵は『五輪書』で、中心視を「見の目」にし、“遠く弱く”することによって、両脇を「観の目」で“近く強く”見るように説いているのです。中心視はふつうの「観」より強い観で、いわば“スーパー観”、“観+”と言えます。この“観+”を真剣勝負でへたに使うと瞬間的に反応できず命取りになりかねません)

◆ 人間は本能的に中心視をする動物です。サルの時代、平原に降り立ったとき、ライオンなどの危険動物がいないか全体を見まわして(視野全体の視点の瞬間移動)、危険な影を発見すれば逃げなければなりません。この場合、「見まわし→発見→中心視→危険と判断→逃げる」というプロセスで時間的にある程度余裕があり、中心視を使えば良いのですが、武術の真剣勝負では時間がかかり過ぎて敵の攻撃をかわすことができない場合が出てきます。それゆえ、武蔵は“中心視”しがちなセンターラインを「見の目」で“遠く弱く”見て、“両脇”から来る“相手の攻撃シグナル”を「観の目」で“近く強く”見るように説いているのでしょう。

◆ 「中心視」は「近く強く(長く)」見る目で特別な「観の目」、つまり、“観+”だと言ってもよいでしょうが、武蔵はこれを「見の目」にすることを強調していると思います。ただし、この「見の目」は瞬間的に「観の目」に切り換えることができなければなりません。両脇を観の目で見て敵の攻撃のシグナルを捉え、(多くの場合)見の目で見ているセンターラインから繰り出させる敵の太刀の切っ先をかわし、反撃する、または、切っ先が来る前に先に攻撃することになります。

さて、自動車の運転から「観見の目」を考察しましたが、野球をもとにさらに考察を深めたいと思います。私は野球に関しては小学生のときにキャッチボールをしたり、三角ベースの野球を少しした程度ですが、プロ野球はよく見てきました。私は大阪生まれですが、プロ野球の試合を見るようになった中学1年生のときは王選手が巨人に入団したときで、ON(王・長島)時代が始まろうとしていた時代でした。テレビでもラジオでも巨人の試合しか放送していない時代でしたので自然と巨人ファンになっていました。

王(敬称は略します)は甲子園の優勝投手でしたが、デビューの昭和34年、野手(一塁手)として出場し続けました。しかし、打率は2割をきり、「王、王、三振王」と常にヤジられる選手でした。が、数年後に荒川博コーチの指導のもと、一本足打法となり、連続してホームラン王をとり、三冠王も二回とり、王の通算本塁打数868本の記録は世界記録になっています。

王は選球眼が非常によかった選手でした。その王の神業とも思える選球眼に対し、ある野球解説者が、「王選手は投手が投げた瞬間にボールかストライクの見分けができるんでしょうね。(球筋を見極めていたらあのようにバットが止まりません)とても普通の打者にはできないことです」と言ったことがありました。

投手が投げた瞬間にボールかストライクか分かるためには、その投手が出す何らかのシグナルを感じとることができなければならないはずです。おそらく、そのシグナルは投手の両脇(上図のB,Dのエリア)、つまり、上げる足、グラブの位置などから来るのでしょう。この場合Cのセンターラインも含まれている場合もあるでしょう(頭の位置など)。王は観見の目で相手投手の投球動作を見て、そのシグナル(おそらく、動作の崩れ)からボール・ストライクの基本的な見分けができたのではないかと思います。

代打でしぶとく好打を放った打者がいます。ソフトバンクと巨人で活躍した大道典良選手です。彼は代打の秘訣を聞かれて、相手投手の投球時のクセを見抜くのを重視したと述べています。グラブの位置や口元の形の変化から投げる球種がわかったと述べています。これに対してクセに気をとられると肝心のボールを打つのがおろそかになる選手もおり、クセと球筋を同時に見れるのなら見た方がよいが、そうでないなら球筋に集中した方がよいと“代打の神様”と呼ばれた元阪神タイガースの八木が述べていました。

クセと球筋の二つを同時に見るには武蔵の言う「両脇を強く見る目」が必要です。つまり、「観の目」でクセと球筋を同時に強く(近く)見ます。他の部分は“弱く遠く”見ます。つまり、「見の目」で見ます。他の部分とはこの場合、クセの出る部分と球筋の間の部分で、二つの部分の間に存在し近接している可能性が高いですが、二つを強く見るにはもう一つは弱めることが必要です。武蔵の見方のリズムは“強-弱-強”です。私が運転中に通常おこなっている三点の見方は、“強-強-強”のリズムで三点観を視点が瞬間移動しています。が、狭い道で対向車が来ない場合は“観の目”で両脇を見て、中央ラインは“見の目”で見ています(見ることができるようになったと思います)。

ホームランキャッチで神業を見せた大リーガー選手に外野手のトリー・ハンターがいます。日本のイチローと共にオールスターゲームに出ていた選手ですが、ホームランになる打球をフェンス際でジャンプしフェンスの上に手を伸ばして何度もホームランボールをキャッチしました。彼はテレビの取材を受けて、ホームランボールを追って背走しながら、「周辺視野でフェンスを見る」と述べていました。ホームランボールを背走しながら見て、同時に“周辺視(力)”でフェンスを見ていたことになります。この場合、武蔵の説く「観見の目で見る」ことと同じだと思います。ハンターは超能力的な心眼でフェンスを察知したのではなく観の目でボールを追い、周辺視(ハンター自身が使った言葉)でフェンスとの距離を確認していたと思われます。ただ、この周辺視力は「見の目」というより「観の目」かもしれません。武蔵の説く「両脇を強く見る“観の目”」の見方を使い、ボールとフェンスを強く見て、フェンスに激突せずに素早く近寄りフェンスの上までグラブを付けた腕を伸ばしホームランボールをもぎ取ったのだと思います。

投手で「観見の目」で打者の動きを読んだと思われる大投手がいます。1シーズン42勝の日本最多勝利記録を持つ西鉄ライオンズの稲尾投手です。これは、彼がテレビの番組の中で直接語っていたのですが、「次にスライダーを投げようとふりかぶったとき、(右)バッターが前に体をせり出したなら(外角スライダーが読まれているので)瞬間的に内角シュートに切り換えて投げた」ということです。彼はスライダーとシュートのどちらでも投げられるボールの握り方をしていました。つまり、稲尾投手は投げ込む捕手のミットと打者の体の位置の二つを「観の目」で“強く近く”見ていたのでしょう。バッターの狙い球が分かり自分の投げる球種が即座に切り換えられたら、年間42勝できたのも頷けます。稲尾のような投球法の投手は現在いないと思われます。それは、捕手の捕球位置をみれば分かります。第二の稲尾投手を育てようとするコーチはいないようです。

稲尾投手のように投球の直前に投げるコースを変えられると、受ける捕手は大変です。が、あらかじめそのような変化があることを頭に入れておけば大丈夫なのでしょう。が、一つ捕手の捕球位置について(余分なことですが)意見を述べておきます。

現在、プロ野球などを見ていると、捕手は外角球を受ける場合は外角寄りに捕球位置を移して構え、内角球では内角寄りに構えます。長島茂雄選手は現役のときに、「外角に来るかどうか、横目でちらっと捕手の位置を見る」という趣旨のことを言っていたのを記憶しています。現在、巨人の小林捕手など大きく捕球位置を変えますが、バッターによっては投手の球筋と捕手の捕球位置の両方を見ることができる選手がいる可能性がありますし、バッターから見えなくてもベンチから、観客席から、塁上のランナーからは丸見えなので、何らかのシグナルで伝えないとも限りません。捕手は捕球位置をほとんど変えずに内外角の球を捕球したほうがよいと(素人の)私は思います。ナックルを投げる投手の場合、捕手はどこに球が来るのか分からないので真ん中にミットを置いて構えています。これと同じようにできないのか、と素人の私は考えてしまいます。キャッチャーミットを真ん中に構え、内外角、高目、低目の球を捕球するように捕手を指導し、その中でどんな球でも捕球できるように指導する指導者はいないのでしょうか。

**********************************************************

武蔵は晩年に禅にも親しんだようです。禅(仏教)では座禅観法という瞑想法があり、“数息観”などの瞑想を行ないますし、真言密教には阿字観法があり、この瞑想法は他の瞑想法と同様に“心の集中”が必要です。武蔵の説く「観の目」の“観”は禅や真言の説く“観法”の“観”とは異なると考えてよいでしょう。仏教の瞑想法で言う「観」は主として一点に“集中”し、心にイメージを描くことが多いので、武蔵の説く“観”とは異なると思われます。武蔵は“観”と“見”という二つの漢字の持つ字義を利用して説明しているとみてよいと思われます。

※※宮本武蔵の説く「観・見の目」を大津の保育園児死亡事故を契機に慎重に考察しました。いちおう解明できたのではないかと考えていますが、不十分な点や思い違いもあるかも知れません。自信の程度は70%くらいです。私が拙著『万葉難訓歌の解読』の中でいくつかの難訓歌や訓み損なっている歌について新説を出していますが、その場合、自信の程度が99%という歌が5、6首ありますが、「観・見の目」についてはそれほどの自信は持っていません。

武蔵は『五輪書』の「他流に目付という事」という項目のところで、

兵法の目付はおおかたその人の心に付きたる眼なり(兵法の目付はだいたい相手の心を見る[読みとる]見方である)

と述べています。これは、いわゆる「(超能力的)心眼」のことを言っているのではなく、敵との対戦や稽古の積み重ねによって、相手の微妙な動き(クセ)から次の攻撃を予想することでしょう。これはバッターが相手投手のグラブの位置の微妙な変化から「次はカーブを投げてくる」と予想するのと同じことだと思います。何度、相手投手のクセを教えてもらっても分からない選手がいると言います。つまり、クセが見えないのです。クセが見えない選手からは見える選手は“超能力的心眼”を持っているように思われるでしょう。

大きな思い違いがあるかもしれません。もし、ご意見、ご異論があれば聞かせていただければと思います。 (2019年7月11日記)

**********************************************************

補足:

武蔵は『五輪書』の中でもう一箇所「観見の目付」について述べています。それをここに示し、補足しておきたいと思います。

原文)他流に、目付という事

目付といひて、其流により、敵の太刀に目を付くるもあり、亦は手に目を付くる流もあり。或いは顔に目を付け、或いは足などに目を付くるもあり。其ごとく、とりわけて目をつけむとしては、まぎるる心ありて、兵法のやまひといふ物になるなり。

其子細は、鞠をける人は、まりによく目を付けねども、びんすりをけ、おいまりをしながしても、まわりてもける事、物になるるとゆふ所あれば、たしかに目に見るに及ばず。又ほうかなどをするもののわざにも、その道になれては、戸びらを鼻にたて、刀をいく腰もたまなどにとる事、是皆慥に目付くるとはなけれども、不断手になれぬれば、おのづから見ゆる所也。

兵法の道におゐても、其敵、其敵としなれ、人の心の軽重を覚え、道をおこなひ得ては、太刀の遠近・遅速迄も、みな見ゆる儀也。

兵法の目付は、大形其人の心に付きたる眼也。大分の兵法に至りても、其敵の人数の位に付きたる眼也。観見二つの見やう、観の眼つよくして敵の心を見、其場の位を見、大きに目を付けて、其戦のけいきを見、其おりふしの強弱を見て、まさしく勝つ事を得る事専也。

大小兵法において、ちいさく目を付くる事なし。前にも記すごとく、濃かにちいさく目を付くるによって、大きなる事をとりわすれ、まよふ心出できて、慥なる勝をぬかすもの也。此利、能々吟味して鍛練あるべき也。

【私の口語訳】

目付といって、流派によって、敵の太刀に、または手に目を付ける流派もある。あるいは顔、あるいは足などに目を付ける流派もある。そのように、とりわけて目を付けようとすれば、心が紛れて、“兵法病(あの流派のが良い、いやこの流派のが良いのではと決めかねる病)”というものになる。

詳しくいうと、鞠を蹴る人は鞠によく目を付けなくとも(集中して見なくても)“びんすり(蹴り)”をするし、“追い鞠”をして流しても蹴り、回転しても蹴る事(ができる)、(このように)物に慣れた状態になればしっかりと目で見る必要はない [※この“蹴鞠の技”は不明の点が多いが、サッカーの曲芸的な技を見れば類推できる。例えば、サッカー選手が相手選手に進路をブロックされた時、両足にボールを挟んで自分の体の後方から球をけり上げて相手の頭を超えて敵陣の方に蹴り出し相手の横を素早くすり抜けて、放り上げたボールをトラップしてゴールを目指す場面があるが、訓練によって蹴り上げたボールがどこに落ちるのか(ボールをどこに落とすのか)はよく分かっており目でボールを追うというようなことはしない]。

また、曲芸などする者の技にも、その道に熟達すれば扉を鼻の上に立て、刀を何本もお手玉のように投げる事、これらはみなしっかりと目で追って見ていることはないけれども常に(訓練して)慣れているのでおのずと見える状態なのだ(※お手玉の達人がいる。かれらは上に放り投げた複数の玉を見ているが、落ちてきた球を捕まえるところは見ていない。それは訓練によって上に上がった玉を見ていれば落ちてくる場所やタイミングは経験で察知できるのだ)。

兵法の道においても、この敵、あの敵とやり慣れ、人の心の軽重(必殺技を出そうとしているのか、フェイント攻撃をしようとしているのか等)を知り、兵法を実践できれば太刀の遠近・遅速までもみな見えることになる。

兵法の目付は、大方(ほぼ)人の心(の動きが放つ微妙なシグナル)(注*)に付ける目である。集団戦の兵法ということになっても、敵の軍勢の状況(持っている武器を含めて構成員の人数やその配置)に付ける目である。

観・見、二つの見方、観の目を強くして敵の心(の動きから出る微妙なシグナル)を見、その場の状況を見、大きく目付をして(敵が一人なら上図のBのエリアとDのエリア、多人数なら、その左右の側を見る)、戦いの状況を見、その時どきの(敵の攻撃の)強弱を察知し、まちがいなく勝ちを得る事がいちばん肝心なのだ。

集団戦でも、一対一の戦いでも、ちいさく目を付ける(小さな範囲を見る≒小さな範囲を中心視する)事はしないのだ。前述したように、細かく小さく目を付ける(小範囲を中心視する)ことによって大きな事(小範囲の外側から来る敵が出すシグナル)を忘れてしまい、迷いの心が出てきて確実な勝利をのがすのだ。この利(大きく目付をし、小さく目付をしないことによる利益、メリット、利点)(注**)を、よくよく吟味して鍛練するべきだ。

(注*)相手が怒っている、笑っている、悲しんでいるなどの喜怒哀楽に関しては私たちは子供のころから両親、兄弟、友人の反応等から学習していてよく分かる。喜怒哀楽等は大きく顔にでる場合もあるが、ほとんど出ない場合もある。が、相手が表情に出さなくても敏感に感じ取れる人も稀ではない。これと同様に剣の道においても相手が切り込んでくるか、こちらの攻撃を待っているのか、フェイント攻撃をしようとしているのか等を見分ける目、つまり、武蔵の言う「心に付けたる眼」を持つ必要がある。「心に付けたる眼」はいわゆる“超能力”的な能力を指しているのではない。一対一の戦いなら、上図のBやDのエリアから出る微妙な敵側の(攻撃の)シグナルを捉える目のことである。

(注**)原文には“此利”とあり、この「利」を「理」の代りに使っているとも考えられる。大倉隆二氏訳・校定の『五輪書 現代語訳』ではこの「利」を「理」と見ている(当て字と見ているのか不注意による誤りと見ているのかは不明)。「利→理」と見れば“原理”、“道理”などと口語訳でき、この方が意味がよく通じるようにも思えるが、この漢字をそのままの意味で用いているとすれば、「此利=この利点(メリット)=大きく目を付ける事による利点=小さく目を付けない事による利点」というように考えられる。武蔵は『五輪書』の中で「利」という文字を「利点、長所、メリット」の意味で何度も用いている。

武蔵の用字はかなり微妙で繊細である。漢字等も使い分けているように思われる。「こと(事)」、「ところ(所)」、「もの(物)」、「こころ(心)」、「ぎ(儀)」などを微妙なニュアンスとともに使いわけている。

「風之巻」の冒頭の文章の中に「~我一流の道理、格別の義也。~能よく能よく吟味して、二刀一流の利、わきまゆべきもの也」と武蔵が記述しており、彼は似た文脈で、「道理」と「利」を使いわけているので、「此利」の「利」も文字通りに理解しておきたい。が、武蔵は「利」と「理」をかけて使う、つまり、「利」に「理」の意味を含ませて使っているのかもしれない。和歌には掛詞があり、万葉集では用字の漢字に二重の意味を持たせることも希ではない。

************************************

以上です。

武蔵は自著の「地の巻」の冒頭の文章の中で、

29歳までは(がむしゃらに)命をかけた勝負をしてきて一度も勝負に負けたことがなかったこと(すべてに勝利したこと)

生れつき兵法の才能があってその理(利)を駆使して勝ってきたのか、他流の相手の兵法に不足するところがあって勝ってきたのか、疑問に思うようになったこと

を述べ、その後も、深い道理を得ようと朝夕鍛錬を続け50歳のころに兵法の道を究め、得道したことを記述しています。

『五輪書』に武蔵が書いている「観見の目」はおそらく彼が30歳までの真剣勝負で用いた目付、で生まれつきか、あるいは、勝負に打って出る13歳までに獲得した目付だと思います。そしてこれはいわゆる超能力的な目ではなく実際に目で見て把握できる能力のことだと断言してよいでしょう。ただ、人間の視力でも0.1~2.0までかなり人によりかなり差がありますし、アフリカのマサイ族の中には視力12.0という人もいると言われています。観見の目で敵から出る微妙な攻撃のシグナルを見ても、人それどれに補足できる人とできない人が出てくるのは当然です。

私は人間の持つ能力の中でいわゆる“超能力”というものを否定しません。というより、積極的に肯定します。例えば、色の識別なども多数の色を識別できる人とそうでない人がいます。動物にまで広げればミツバチは私たちが紫外線として識別できない光線を“色”として補足できるとされています。犬の聴力は人間の数倍もあり(嗅覚は数百万倍もある)人間には聞こえない高周波音も聞こえます。これらを考えると人間も動物並みとはいかなくとも普通人にはない視力や聴力を持っている人がいると考えても不思議ではありません。

武蔵は、「観見の目」においてほぼだれもが実践で使える(使うべき)目付について述べていると私は考えます。そこに秘密はないと思います。しかし、30歳を過ぎ、鍛錬も重ねて(兵法以外の色々の職業、芸事など考察、実践の結果として)武蔵が50歳になり、得道した状態の兵法、その要の剣法はいま私たちが言う“超能力”的なものを含んでいた可能性があると私は現在考えています。 (2021年5月8日追記)