外環状線を走っていると河内国二宮の恩智神社の看板発見。

参拝する予定は無かったが、

看板を見たからには参拝するしかあるまい。(^^

しかし恩智神社を目指して山の方へ行けば行くほど、

住宅街の細い道になっていく。

神社より数百メートル離れた場所に一の鳥居がありましたが、

タイミング悪く近くで道路工事していて写真が撮れませんでした。

渋い鳥居だったので撮りたかったけどね。

更に上に進むと細い道だし、駐車場があるか心配になってきたが、

意外にも数十台は停めれる無料駐車場がありました。

所在地:大阪府八尾市恩智中町5-10

御祭神:大御食津彦命、大御食津姫命

創建:雄略年間(470年頃)

社格:式内社、河内国二宮、府社

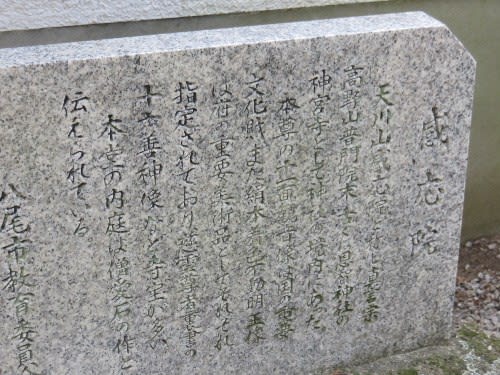

【由緒】

当社の創建は大和時代の雄略年間(470年頃)と伝えられ、

河内の国の御守護の為にお祀りされた神社で、

国内でも有数の古社であり、後に延喜式内名神大社に列する神社であります。

奈良時代に藤原氏により再建されてより、藤原氏の祖神である天児屋根命を、

常陸国「現香取神宮」より御分霊を奉還し、摂社として社を建立したその後、

宝亀年間に枚岡神社を経て春日大社に祀られました。

従って当社は元春日と呼ばれる所以であります。

朝廷からの崇敬厚く、持統天皇の元年(689)冬10月に行幸されて以来、

貞観元年(859)正月に従二位、更に正一位に叙せられ、

恩智大明神の称号を賜り、名神大社として延喜式名神帳に登載されました。

社殿は、当初天王森(現頓宮)に建立されていましたが、

建武年間に恩地左近公恩智城築城の折、社殿より上方にあるのは不敬として、

現在の地恩智山上に奉遷され、現在に至っています。

【閼伽井戸】

弘法大師に縁があり、

雨の降る前になると赤茶の濁水が流れ出るとか。

【拝殿】

平成12年(2000)に再建されたもの。

【神兎】

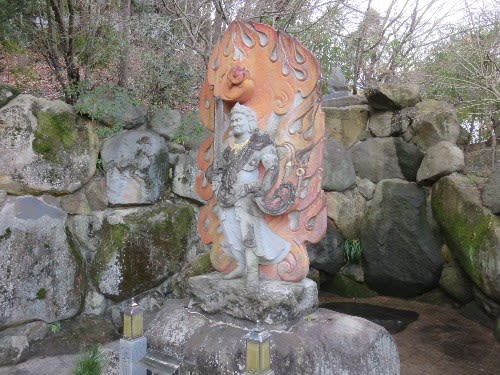

【神龍】

【春日神社】

御祭神:天児屋根命

香取神宮から御分霊され、後に枚岡神社⇒春日大社と、

ビッグネームの神社に祀られたとか。

この恩智神社は思ってた以上に由緒ある神社ですね。

案内看板を見逃さずに参拝して良かったよ。(^^

【愛宕神社】

【伏見桃山御陵遥拝所】

【三輪神社】

【六社神殿】

【本殿】

【神兎】

ここにも兔がおった。(笑)

【狛犬】

【皇太神宮遥拝所】

【参道】

まだ奥に境内社があるようです。

【八大龍王社】

【祖霊社】

拝殿横から左に時計回りに本殿を挟んで、

境内社が祀られていました。

【参道】

駐車場を利用するとこの131段の石段を登る必要はありません。

向かって左には神宮寺があるので後で参拝しよう。

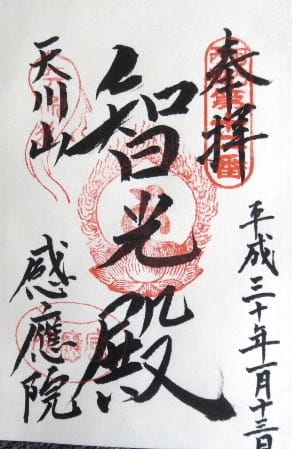

【御朱印】

巫女さんも二人常駐し、

参拝者もそこそこ居ました。

なかなか活発な神社のようですね。

あと、御朱印帳を預けて参拝していると、

巫女さんがわざわざ境内に居る私を探して、

御朱印帳を渡してくれた。

社務所まで取りに行くのが普通で当たり前です。

でも、寒い外に出て渡してくれるなんて驚いたし、

初めての経験で嬉しかったなぁ。(^^

これはきっと私がイケメンだからに違いない。(笑)

信じるか信じないかは貴方次第!

あの巫女さんは本当に良いコだね。(^^

参拝して本当に良かったと思った瞬間でした。