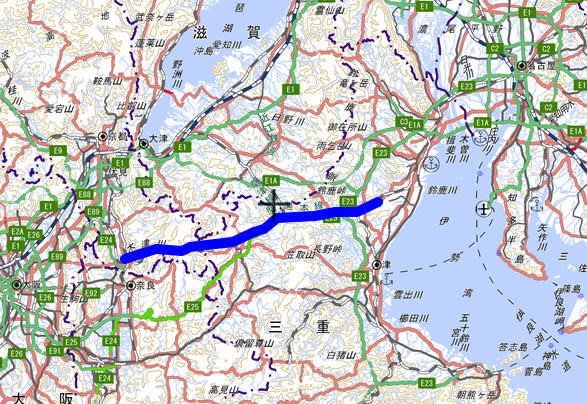

彦座王、サホヒコが奈良から美濃に来た道は何処だろうと思って地図を見ると、

木津川、柘植川、加太川、鈴鹿川を通ったのではないかと思い確認のため出かけました。

このルートでしょうか?

青い線の右端には、鬼太神社があります。

そこから西に向かうと、都美恵神社があります。

久しぶりの訪問です。

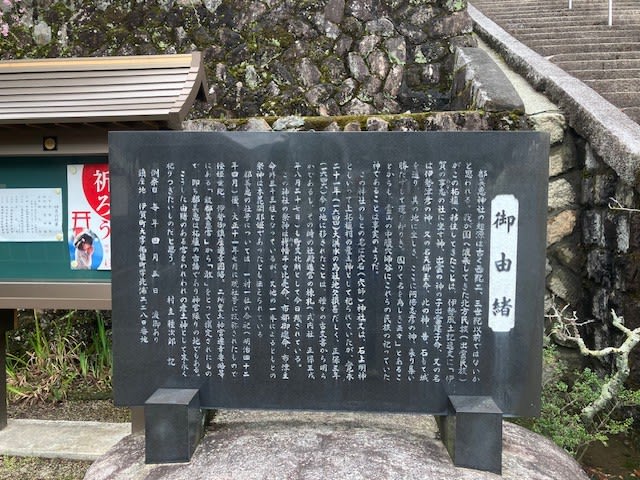

御由緒

都美恵神社の起源は古く西紀二、三世紀以前ではないか と思われる。

我が国へ渡来してきた北方民族(出雲民族) がこの柘植へ移住してきたことは、

伊勢風土記逸文に「伊 賀の事志(あなし)の社に坐す神、出雲の神の子出雲建子命、

又の名 は伊勢津彦の神、又の名天櫛玉命、此の神、昔、石もて城 を造り、其の地に坐しき、

ここに阿倍志彦の神、来り集い 勝たずして還り却りき。

因りて名を為しき云々」とあるこ とからも、霊山の中腹穴師谷にこれらの民族の祀っていた 神であることは事実のようだ。

この神社のもとの名は穴石(穴師)神社又は、石上明神 ともいって上柘植村の産土神として祀られていたが、

寛永 二十一年(一六四四)大洪水の為社地欠損甚だしく、正保三年 (一六四六)今の地に移されたことは、

種々の古文書から明ら かであるし、

その時の社殿造営の棟札(式内社 正保三戌 年八月二十七日)も町文化財として今日残されている。

この神社の祭神は栲幡千々比売命、布都御魂命、布津主命外三十三柱となっているが、又他の一本によるともとの 祭神は木花開耶姫であったとも伝えられている。

都美恵の社号については、一村一社の合祀(明治四十二 年四月)後、大正十一年七月に現社号に改称されたもので 倭姫世紀、伊勢御鎮座遷幸囲略、二所皇太神宮遷幸要略等 にある「敢都美恵宮」から「敢」をとって撰定されたもの で、

即ち都美恵は柘植の古語であり神宮縁りの地でもある。

こうした由緒のある宮をわれわれの産土神として末永く 祀りつぎたいものだと思う。

村主 種次郎 記

この中で、伊勢津彦の名前が出てきますよね。石で城を作った場所がここだとは今まで気が付きませんでした。

でも、伊勢津彦=サホヒコは、いつ頃ここにやってきたのだろう?

美濃に行く途中、ここを通ったとは思いますけど、そのとき彼は、10歳ぐらいなので城を作ったのはその後のようです。

というよりも、彼が城を作ったという話は本当だろうか?

彼の足取りをしらべても、この地に来ることは考えにくいのです。

さらに、「もとの 祭神は木花開耶姫であったとも伝えられている。」とありますが、彼女はおそらくサタヒコの母親でしょう。

そうすると、石の城はサタヒコが作ったのでは?

神社は、それ以前からこの地にあったと思いますけど。