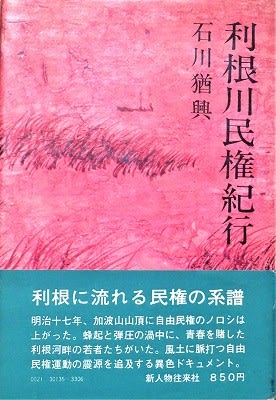

数十年前に買ったまま放擲されていた、石川猶興(ナオオキ)『利根川民権紀行』(新人物往来社、1972.5)をあわてて読む。明治7年以降、板垣退助らを中心として憲法制定・国会開設・言論集会の自由を求めて薩長藩閥政府に対峙したのが自由民権運動だ。著者の父は明治末期その運動に触発され、加波山事件などの資料を集め出版する直前倒れる。

民権運動につながるリーダーや群像には「利根川」があった。農協を世界で初めて創設した大原幽学、政治をただそうと筑波山で挙兵した水戸尊攘派「天狗党」、プーチンのような弾圧指導者・三島通庸を暗殺しようと蜂起した「加波山事件」、足尾鉱毒事件で体を張った「田中正造」など、命がけで闘った河畔の人間がいた。

著者の父・多感な石川諒一は、明星調の歌人でもあった。開明的なジャーナリスト・文芸評論家でもある「田岡嶺雲」や右翼の大御所「頭山満」などにも傾倒する。なかでも、同郷の民権活動家・関戸覚蔵の影響も大きい。加波山事件などの草稿をまとめあげる直前で亡くなる。それらの記録文献は、民権活動家たちの「怨念」が伝わってきたという。それを「未死の霊」して本書に挑んでいる。

民権運動の余波は、北村透谷・木下尚江・正岡子規・幸徳秋水・堺利彦・二葉亭四迷・島崎藤村らにも伝わっている。また、色川大吉氏が発掘した三多摩の「五日市憲法」のように、地方豪農の民権意識の高さも改めて評価しなければならない。

しかしながら、民権運動は内部対立とそれを利用する権力の画策、苛烈な弾圧によって終焉へと向かう。著者は語る。「私たちが知ってきた歴史は何だったのかと思う。かつてそれは天皇であり、武将であり、封建君主であった。幕末以後は、多くが西南雄藩の歴史だった。いつも光は西からで、東はおおむね圧殺され、無視された。それでは反権力、反体制側はどうかというと、これまた多くはトップクラスのリーダーが浮かびあがってくるだけだった。彼らを支えた母胎、基盤は何だったのか。その無名民衆のひとりひとりの顔をどうクローズアップしたらよいのか」と、苦悩する。

半世紀前に上梓した本書にもかかわらず、著者の苦悩はいまだに同じ轍の中にいる現代そのものでもある。評論家の松永伍一氏は的確な寸評を書いた。「石川氏のひたむきな巡礼にも似た姿勢を見るにつけ、この本が、学者の研究書とは異なる<肉声による記録>のために、きっと多くの心ある読者に開眼を迫ることになると信ずる」と。それは、「妬ましさを含むほどの関心事」であり、「胸さわぎに似た興奮をおさえることができない」試みだったと指摘する。