掛川市は「葛布」の歴史と葛を今に伝える伝統の街です。

この葛に関する掛川の歴史を周知する展示会が掛川市立中央図書館で開催されていましたので見学して来ました。

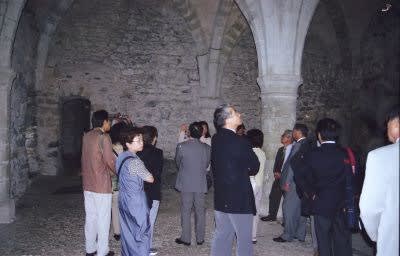

葛布展展示会場風景

葛布展展示会場風景

掛川では、食用とする葛湯や葛餅も製造販売もされていますが、今回は伝統工芸としての展示会。東京の多摩美術大学の参画もありました。

昔の葛布見本帳など。

葛で作られた羽織や袴。

上の画像右端に紹介されていた写真から、当時の葛の採取の風景等。家内工業で葛が盛んに採取されていたことがわかります。

多摩美術大学の皆さんによるカーテンやクッションの作品展示。(新感覚での作品)

葛布の上に描かれた美術品。

この葛布展は7/22まで掛川市立中央図書館で開かれています。(入場無料)

掛川葛布の理解と発展のため、是非お出掛け下さい。