(つづき)

福岡県みやま市の「瀬高駅前」バス停。

堀川バスの瀬高・柳川線の起点であり、ここから柳川市に向けて運行されている。

かつては山鹿駅から路線バス「山鹿線」が山鹿温泉に向けて運行されていた。

国鉄バス→JR九州バス→産交バスと引き継がれたが、福岡県内区間については、3年半前に半世紀以上にわたる歴史にピリオドが打たれている(現在も福祉バスが運行されているようだが、一般客は利用できないため、あくまで「路線バス」という観点での話)。

これにより、「唐津~佐賀~大川~柳川~瀬高~南関~山鹿~菊池~大津」のように、九州北部を左上から右下に斜めにバスで横切る…というようなことはできなくなった(“斜めに横切る”ってヘンですかね?)。

なお、直方~飯塚間や、飯塚~久留米間のバスもなくなったため、右上から左下に横切ることも同様にできなくなっている。

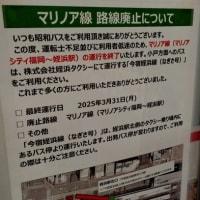

おなじみ(?)の「路線バスのご利用を」の掲示。

柳川~瀬高間もなくなってしまわないよう只管願うのみ。

市町村合併が進み、福津市の福間駅、朝倉市の甘木駅、糸島市の筑前前原駅…のように、もともとは自治体の名称と中心駅の名称が同じだったものが異なるに至ったケースが見られるが、ここ「瀬高駅」も同じようなパターン。

「三宮駅」が「神戸三宮駅」になるように、シティセールスやわかりやすさの観点から、駅名に都市名を入れる動きも見られる。

「みやま瀬高駅」「宗像東郷駅」「筑紫野二日市駅」「筑後羽犬塚駅」「粕屋長者原駅」「北九州小倉駅」…などが出現する時代がやってくるかもしれない(それが望ましいと言っている訳ではありません)。

(つづく)

福岡県みやま市の「瀬高駅前」バス停。

堀川バスの瀬高・柳川線の起点であり、ここから柳川市に向けて運行されている。

かつては山鹿駅から路線バス「山鹿線」が山鹿温泉に向けて運行されていた。

国鉄バス→JR九州バス→産交バスと引き継がれたが、福岡県内区間については、3年半前に半世紀以上にわたる歴史にピリオドが打たれている(現在も福祉バスが運行されているようだが、一般客は利用できないため、あくまで「路線バス」という観点での話)。

これにより、「唐津~佐賀~大川~柳川~瀬高~南関~山鹿~菊池~大津」のように、九州北部を左上から右下に斜めにバスで横切る…というようなことはできなくなった(“斜めに横切る”ってヘンですかね?)。

なお、直方~飯塚間や、飯塚~久留米間のバスもなくなったため、右上から左下に横切ることも同様にできなくなっている。

おなじみ(?)の「路線バスのご利用を」の掲示。

柳川~瀬高間もなくなってしまわないよう只管願うのみ。

市町村合併が進み、福津市の福間駅、朝倉市の甘木駅、糸島市の筑前前原駅…のように、もともとは自治体の名称と中心駅の名称が同じだったものが異なるに至ったケースが見られるが、ここ「瀬高駅」も同じようなパターン。

「三宮駅」が「神戸三宮駅」になるように、シティセールスやわかりやすさの観点から、駅名に都市名を入れる動きも見られる。

「みやま瀬高駅」「宗像東郷駅」「筑紫野二日市駅」「筑後羽犬塚駅」「粕屋長者原駅」「北九州小倉駅」…などが出現する時代がやってくるかもしれない(それが望ましいと言っている訳ではありません)。

(つづく)

この場合、伊田と後藤寺のどちらかを中心と定めることができずに、両者ともに勝者のような形となりましたね。

「小倉」駅を「北九州」駅に、という構想があるようですね。関西では、阪急電車の「河原町」駅を「京都河原町」駅に変更しようとする動きに対して、地元から反対意見があがり、変更するのであれば、呼び慣れている「四条河原町」とすべきであるとか。

「西鉄福岡」駅が「西鉄福岡(天神)」駅に変わったのは、逆の流れのように思えますね。

「自治体の名称と中心駅の名称が異なる」元祖とも言うべきは、「博多」では?

上記の流れでいくと、「福岡博多」になってしまう。

でも「博多」の場合は、示す範囲が実はもっともっと大きく、他の例とは違うと思います。もし「福岡博多」駅になってしまうと、「博多」の指し示す範囲が極端に矮小化され、本当に博多駅のごく周囲の辺りだけを示すようになってしまうかもしれません。現在でも首都圏の人は、「博多」という地名を博多駅のすぐ近くだけを指すと思っている場合が多いです(以前にもこの点をコメントしたことがあります)。

このような議論が出てくる時、必ずその根拠が東京からみたものになっている点が問題であると感じます。東京にある同じような事例に対して問題視されることは、ほとんどありませんからね。

「吉祥寺」は「武蔵野吉祥寺」とすべきとか、「津田沼」は「習志野津田沼」、「池袋」は「豊島池袋」、「上野」は「台東上野」、「大森」と「蒲田」はそれぞれ「大田大森」、「大田蒲田」とすべき、「大宮」や「浦和」も…(田川市の例に似ていますね)というような声が出ることはまずありません。

結局、地元で使い慣れている地名が駅名であって問題はなく、全国の人もそういうものだと思ってほしいものです。変えないでよい、という意見です。

>「西鉄福岡」駅が「西鉄福岡(天神)」駅に変わったのは、逆の流れのように思えますね。

たしかに。

西鉄の戦略もあると思いますが、それだけ「天神」の名が、沿線に浸透しているということなのでしょうね。

>このような議論が出てくる時、必ずその根拠が東京からみたものになっている点が問題であると感じます。東京にある同じような事例に対して問題視されることは、ほとんどありませんからね。

>「吉祥寺」は「武蔵野吉祥寺」とすべきとか、「津田沼」は「習志野津田沼」、「池袋」は「豊島池袋」、「上野」は「台東上野」、「大森」と「蒲田」はそれぞれ「大田大森」、「大田蒲田」とすべき、「大宮」や「浦和」も…(田川市の例に似ていますね)というような声が出ることはまずありません。

たしかにそうですね。

「都市名を入れる」というのは、「全国的な視点で俎上にのぼりたい」すなわち「東京の人にも気付いてほしい」という、地方の声なのでしょうね。

しかし大森と蒲田を合成して大田になったのに、それが「大田大森」「大田蒲田」になると面白いですね(九州道には「若宮 宮若」という表記がありますが)。

富士山静岡空港、対馬やまねこ空港、米子鬼太郎空港、出雲縁結び空港、徳島阿波おどり空港…のように、あれこれ装飾語を入れるのも、ある種の「地方の声」なのでしょうね。

これを逆手にとって、「アジア福岡空港」とか「ジャパン福岡空港」など、世界に向けて発信してもよいのでは?などと思いました(笑)