監督 森田芳光 出演 知らない役者、中島みゆき

非常に不気味な映画だ。

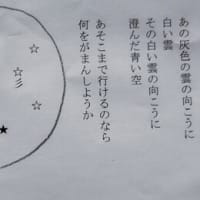

不気味さが一番くっきりあらわれたのが新幹線と雲(空)のシーン。間宮兄弟が東京から静岡(?)へ新幹線で帰る。新幹線で東京へ戻る。それを左から右へ、右から左へ走る新幹線の動きで描写している。そのときの雲、空の完璧な美しさが、まるで怪獣映画の雲と空のように見えてしまう。紺碧の空の奥に巨大なものが隠れている、というのではない。絵空事のように美しくてびっくりする。雲も、紺碧の空の色も、一瞬とも動かない、不同の美しさで輝く。その美しさの中を新幹線だけが動いていく。不気味としかいいようがない。

この美しさに拮抗するように、あらゆる場面が美しい。特に間宮兄弟の部屋の整然とした美しさが印象に残る。あらゆるものがある。本来、そこにあるものが互いにぶつかりあい、収拾がつかないほど乱れるはずなのに、乱れず、整然としている。そればかりか、部屋の中で起きることによっても、何の変化もない。

部屋の中に女友達が招かれる。パーティーが開かれる。そのときも、部屋の本棚、テーブルの上の調度品、ゲームさえも、一切動かない。何があっても、そこに存在するものは動かない。同じ部屋であり続ける。

あたりまえのことだろうか。私には異常に見える。たとえば一冊の本。それは恋愛する前、恋愛中、失恋した後では同じ一冊の本では有り得ない。ところがこの映画では一冊の本どころか、間宮兄弟の部屋そのものが、まるっきりかわらない。「もの」は人間の感情には一切関係なく、同じものであり続けるという「信仰」のようなものが、ここでは具体化されている。これはこわい。不気味だ。そんな「信仰」など、私は信じたくない。

その信仰を最初に書いた新幹線の描写と関連づけて書けば、新幹線が走る風景さえも永遠に変わらないという「信仰」がこの映画をささえていると言えるかもしれない。

「もの」が普遍のものであるなら、「兄弟」という関係が普遍であってもかまわないだろう。いや、兄弟の普遍をものがささえるという映画がこの映画の狙いかもしれない。そしてそれが新しい「詩」だと主張しているのかもしれない。

私はたぶん古い人間なのだろう。こういう主張には不気味さしか感じない。心は壊れても壊れても心であり続ける。乱れても乱れても心であり続ける。傷ついても傷ついても、というより、傷つくことができるからこそ美しいと思う。乱れず、変わらず、動かないものの世界によって成り立つ美など、どんなに完璧に描かれていても「幻」にすぎないと思う。

非常に不気味な映画だ。

不気味さが一番くっきりあらわれたのが新幹線と雲(空)のシーン。間宮兄弟が東京から静岡(?)へ新幹線で帰る。新幹線で東京へ戻る。それを左から右へ、右から左へ走る新幹線の動きで描写している。そのときの雲、空の完璧な美しさが、まるで怪獣映画の雲と空のように見えてしまう。紺碧の空の奥に巨大なものが隠れている、というのではない。絵空事のように美しくてびっくりする。雲も、紺碧の空の色も、一瞬とも動かない、不同の美しさで輝く。その美しさの中を新幹線だけが動いていく。不気味としかいいようがない。

この美しさに拮抗するように、あらゆる場面が美しい。特に間宮兄弟の部屋の整然とした美しさが印象に残る。あらゆるものがある。本来、そこにあるものが互いにぶつかりあい、収拾がつかないほど乱れるはずなのに、乱れず、整然としている。そればかりか、部屋の中で起きることによっても、何の変化もない。

部屋の中に女友達が招かれる。パーティーが開かれる。そのときも、部屋の本棚、テーブルの上の調度品、ゲームさえも、一切動かない。何があっても、そこに存在するものは動かない。同じ部屋であり続ける。

あたりまえのことだろうか。私には異常に見える。たとえば一冊の本。それは恋愛する前、恋愛中、失恋した後では同じ一冊の本では有り得ない。ところがこの映画では一冊の本どころか、間宮兄弟の部屋そのものが、まるっきりかわらない。「もの」は人間の感情には一切関係なく、同じものであり続けるという「信仰」のようなものが、ここでは具体化されている。これはこわい。不気味だ。そんな「信仰」など、私は信じたくない。

その信仰を最初に書いた新幹線の描写と関連づけて書けば、新幹線が走る風景さえも永遠に変わらないという「信仰」がこの映画をささえていると言えるかもしれない。

「もの」が普遍のものであるなら、「兄弟」という関係が普遍であってもかまわないだろう。いや、兄弟の普遍をものがささえるという映画がこの映画の狙いかもしれない。そしてそれが新しい「詩」だと主張しているのかもしれない。

私はたぶん古い人間なのだろう。こういう主張には不気味さしか感じない。心は壊れても壊れても心であり続ける。乱れても乱れても心であり続ける。傷ついても傷ついても、というより、傷つくことができるからこそ美しいと思う。乱れず、変わらず、動かないものの世界によって成り立つ美など、どんなに完璧に描かれていても「幻」にすぎないと思う。