前回(→こちら)の続き。

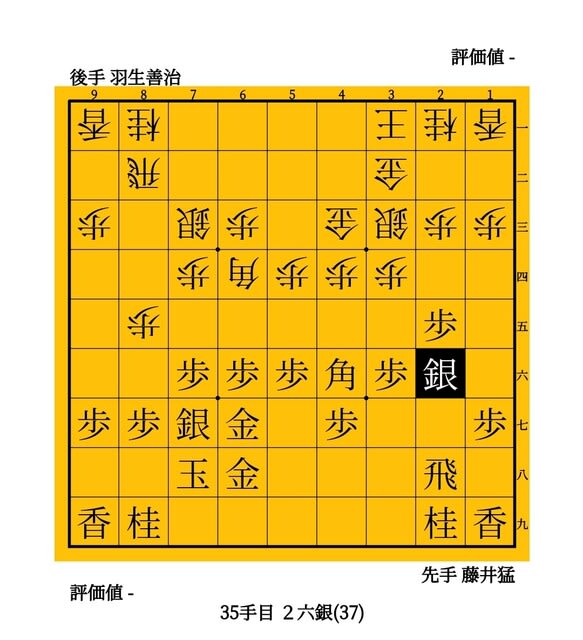

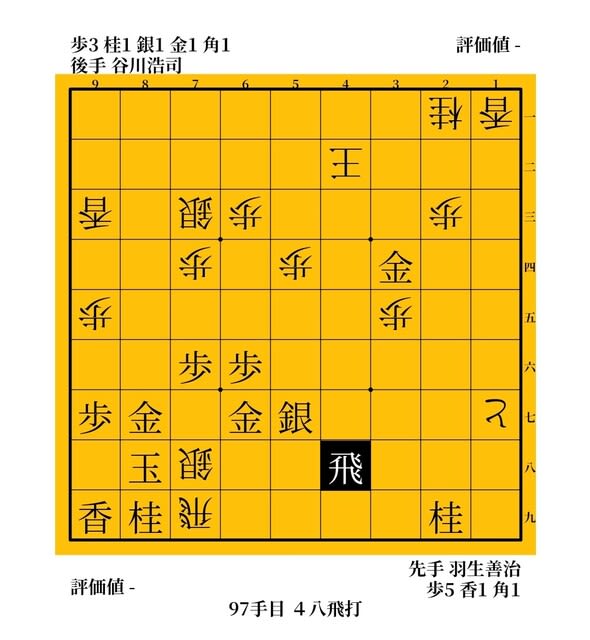

2002年の王将戦で、「スズメ刺し三段ロケット」をくり出し、羽生善治を粉砕。

その勢いで見事、棋聖との二冠に輝いた佐藤康光。

このあたりから、「康光流」と称される、オリジナリティーあふれる新戦法を次々と投入し、将棋の内容的にもキャラクター的にも大ブレイクすることになる。

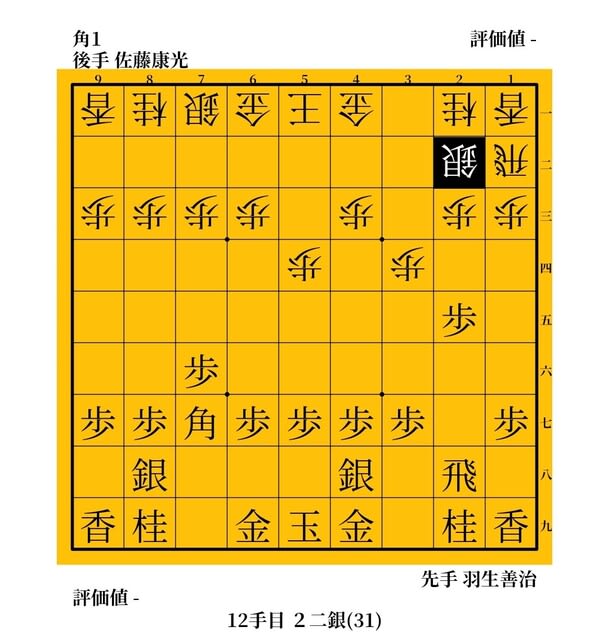

なんといっても印象的だったのが、2005年度の王位戦。

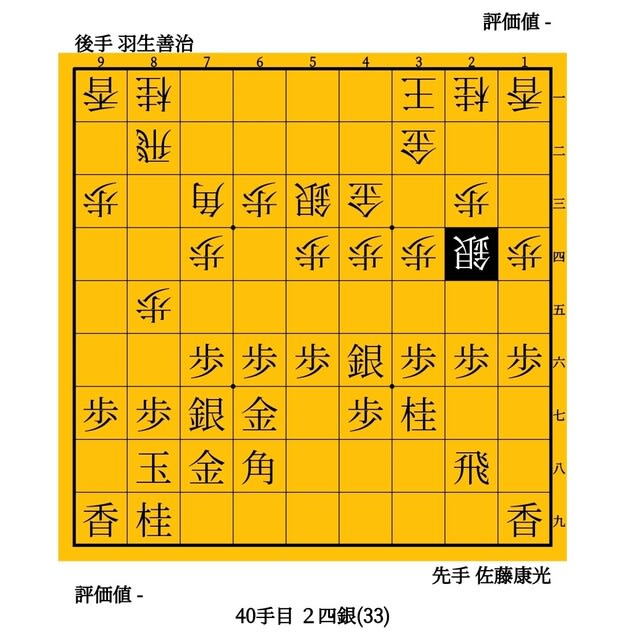

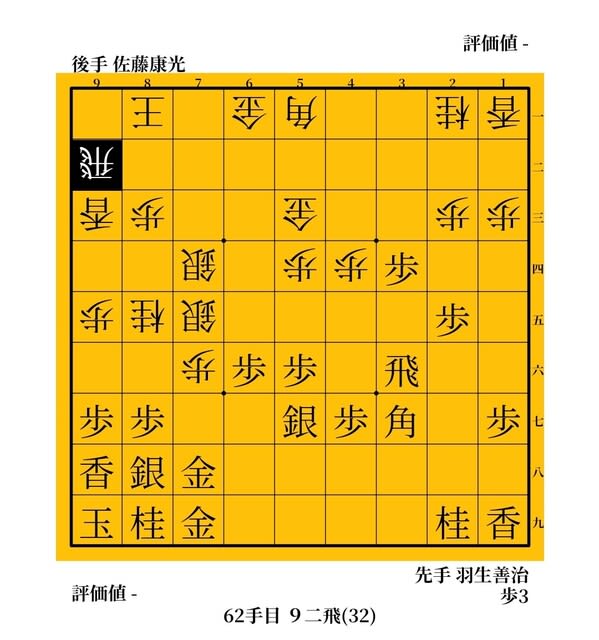

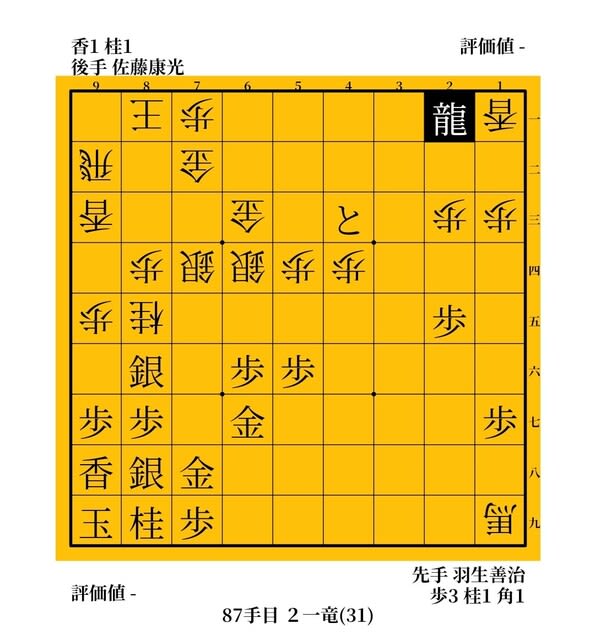

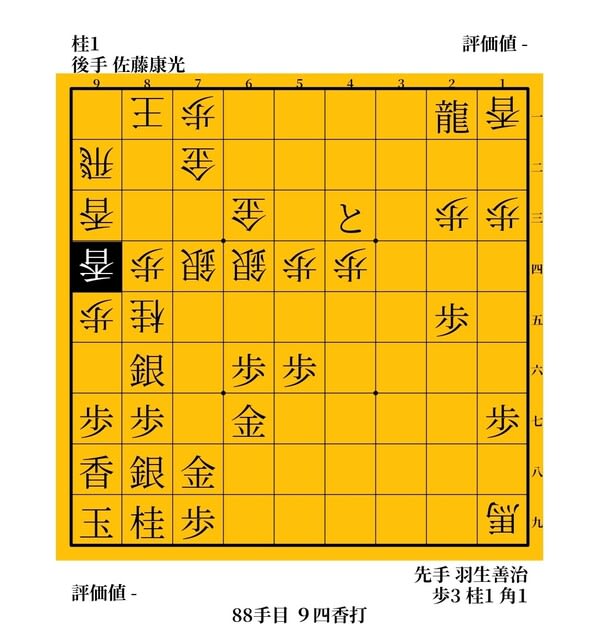

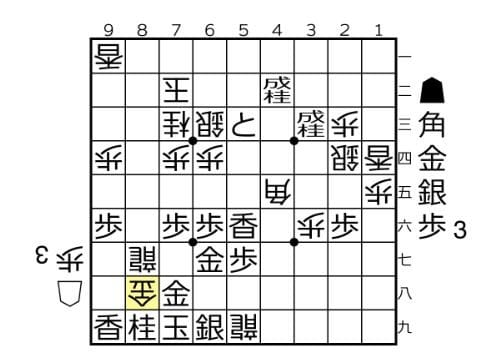

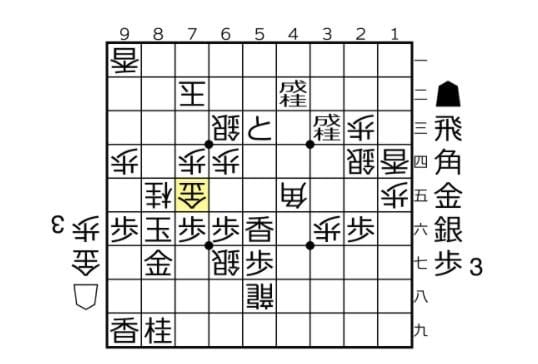

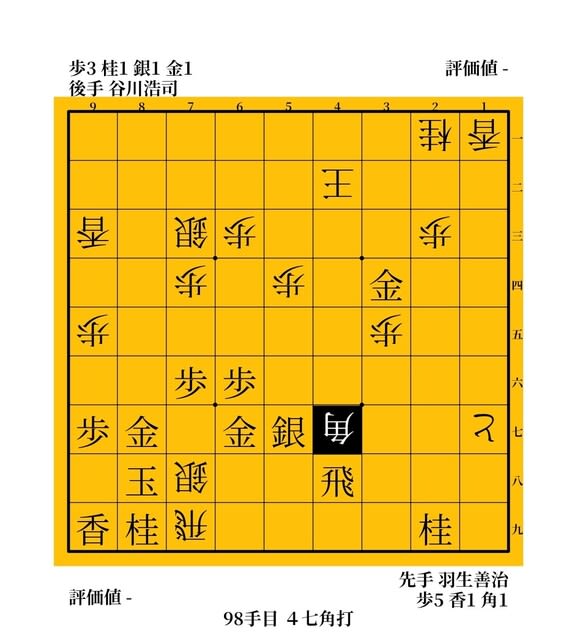

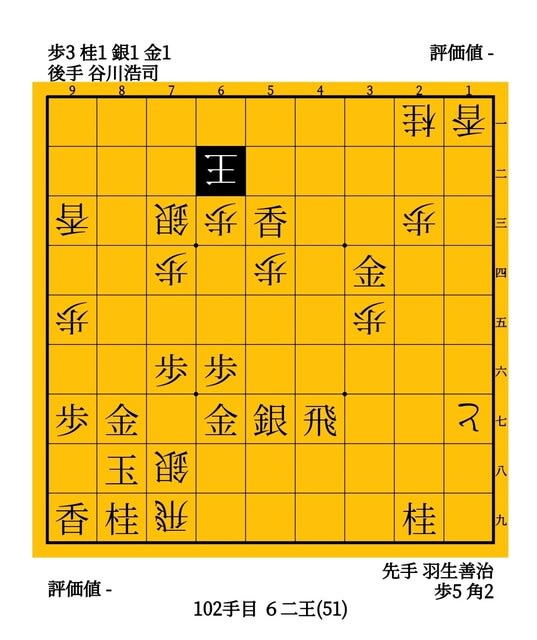

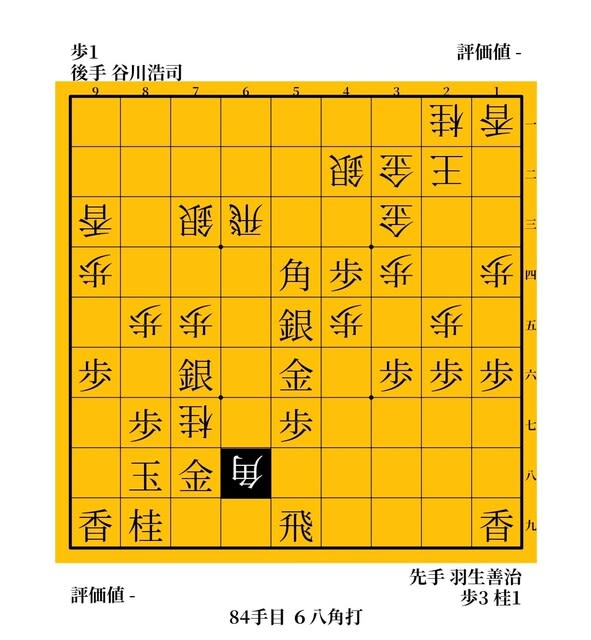

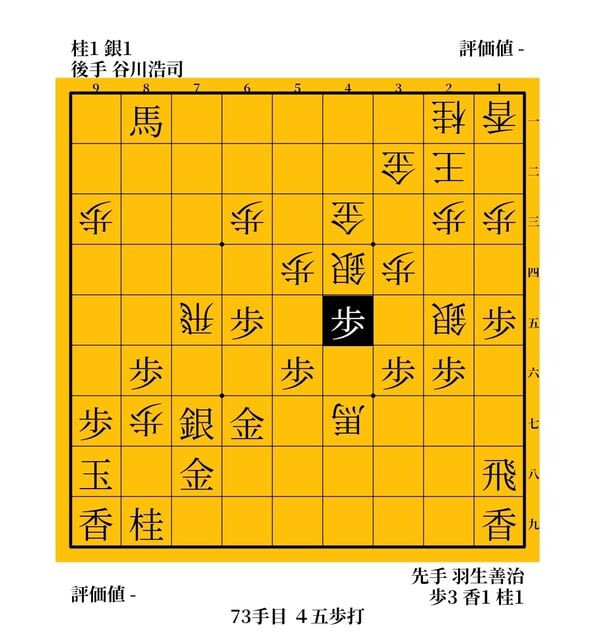

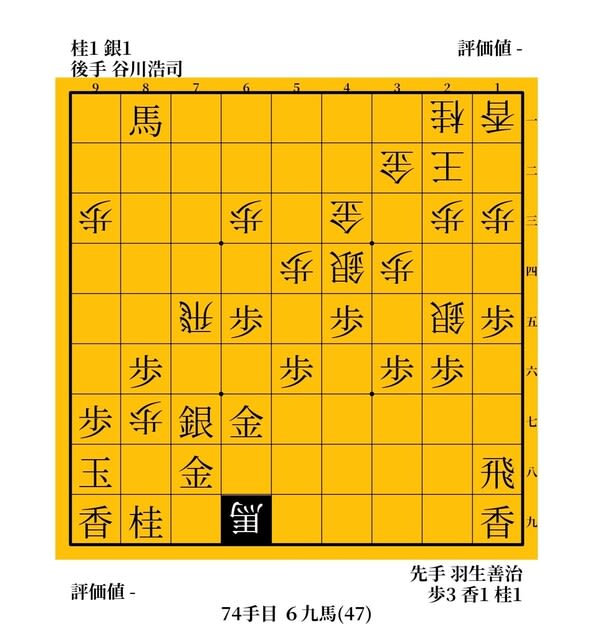

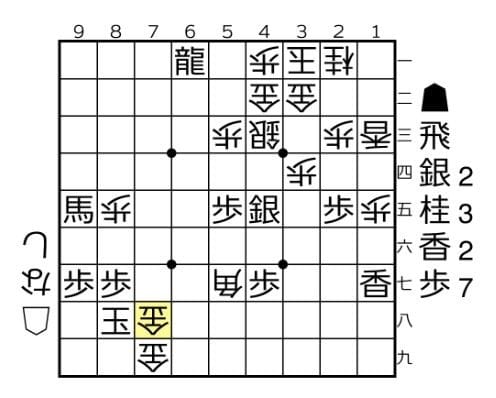

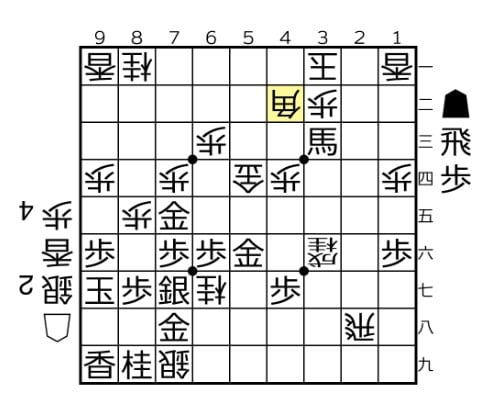

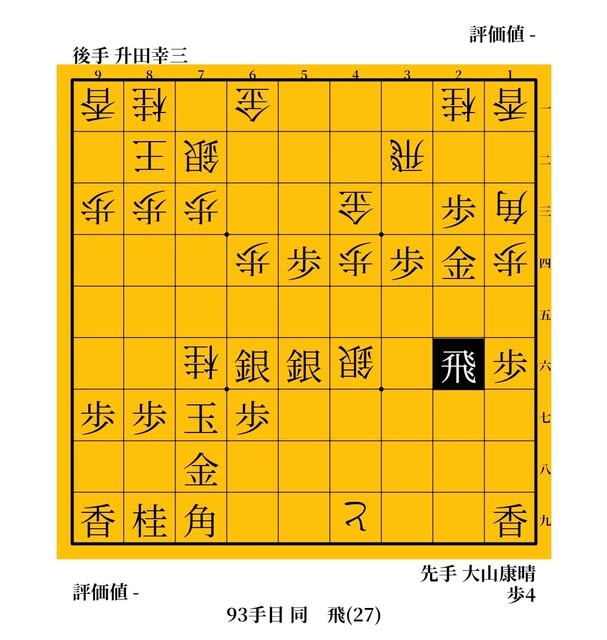

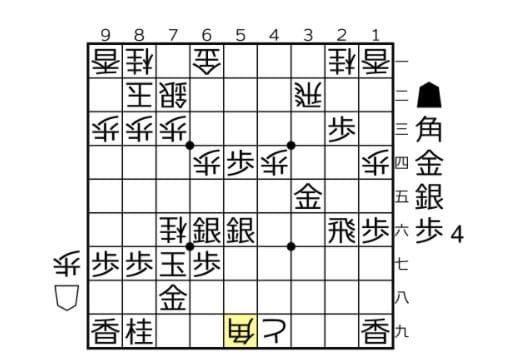

羽生善治王位との第2局で飛び出した、「一手損向かい飛車」から見せた珍型だろう。

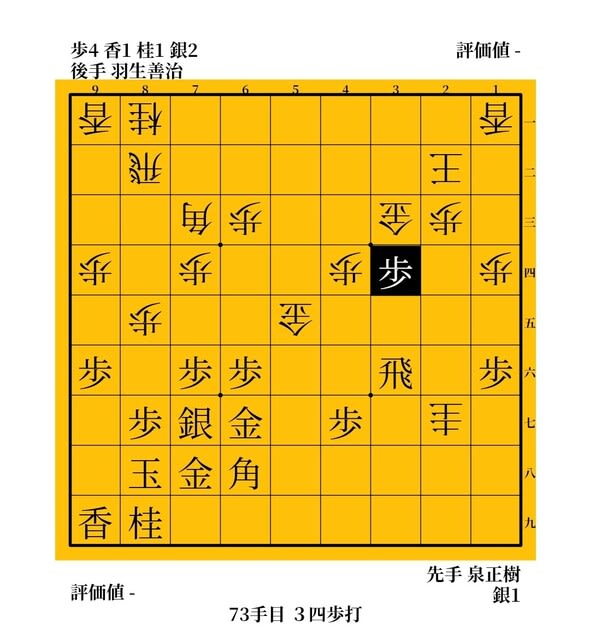

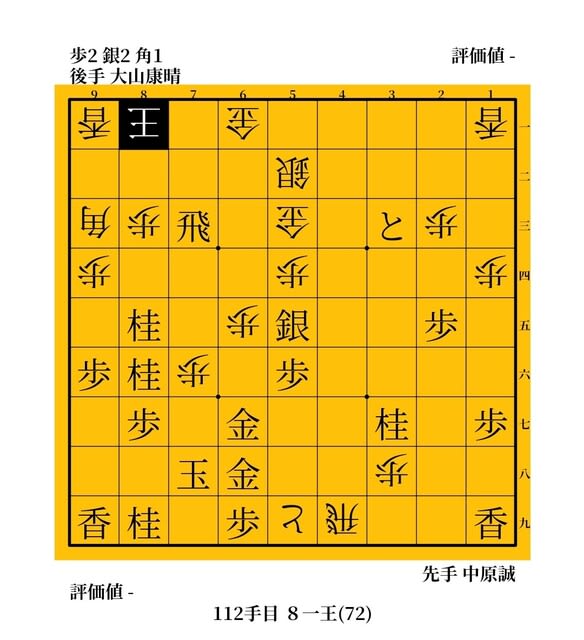

△12の飛車と△22銀の形が異様すぎる。

ネット将棋なら、間違いなくクリックミスを疑うところだ。

ちなみに、当の佐藤も「ほんとに指していいのかな」と手が震えたそう。

ところがここから、後手は金銀を盛り上げ、さらには飛車を2筋に戻して逆襲し、なんと74手という短手数で快勝してしまう。

はじめて見る形に(そらそうだろう)羽生が対応しきれなかったこともあったかもしれないが、薄い玉をものともせず、厚みで押しつぶした佐藤の指しまわしは見事。

見事は見事なんだけど、なにかもう、「正統派」「エリート」からのふり幅がすごすぎて、見ているこっちは困惑することしきり。

もう胸ぐらをつかみながら、

「おい貴様、いつ入れ替わった! 本物の康光をどこへやったんだ!」

なんて刑事ドラマか、ジャック・フィニィ『盗まれた街』みたいなことを聞いてみたくなるではないか。

さらには、佐藤康光が変わったのは、戦法だけではなかった。

指し手の方もだ。これまた、ずいぶんと激しくなった。

もともと攻め将棋で

「緻密流と見せかけて、実は野蛮な将棋」

とはよく言われていたが、「ニュー佐藤康光」になってからはそれ以上というか、むしろさらに荒々しくなった印象。

よく居飛車穴熊が、その固さにまかせてムチャクチャな攻めでも成立させてしまうことを「穴熊の暴力」と呼ぶが、佐藤の場合は

「穴熊じゃなくても暴力」

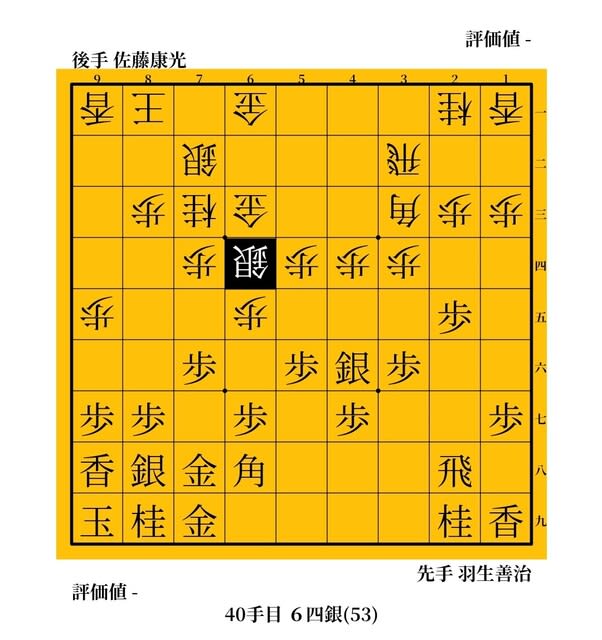

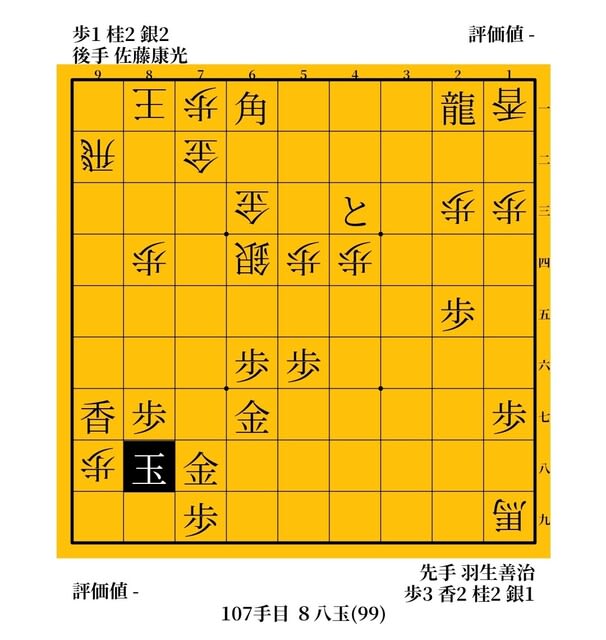

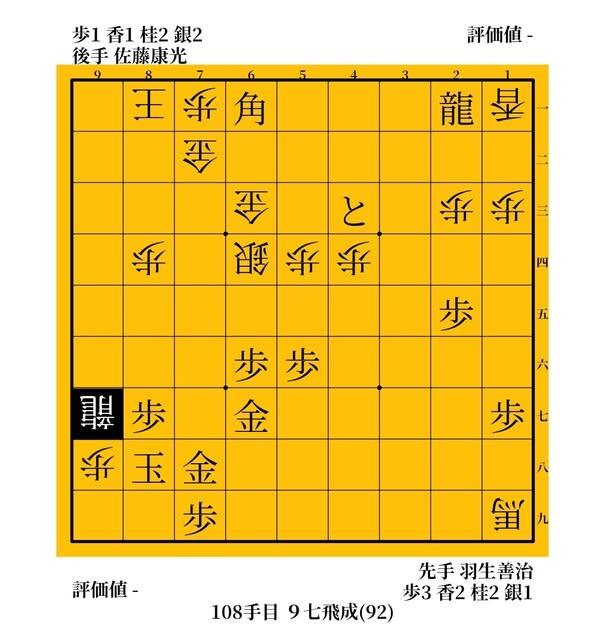

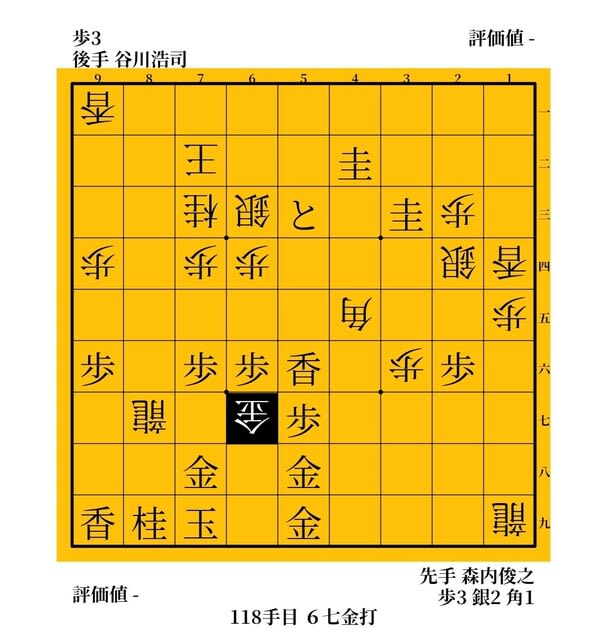

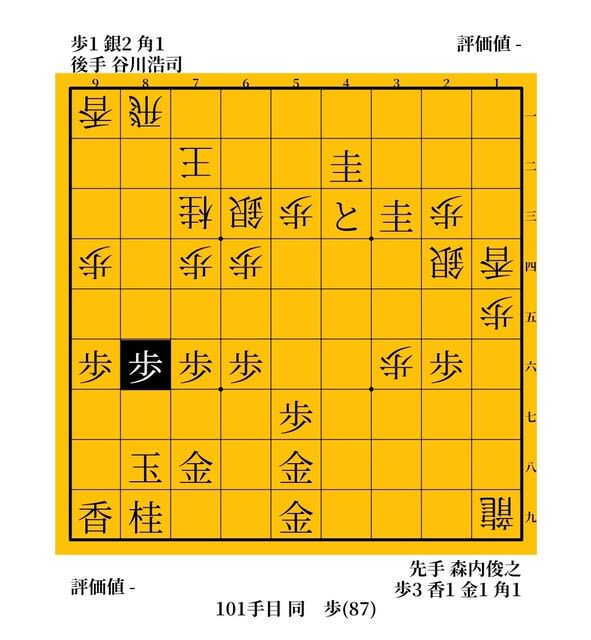

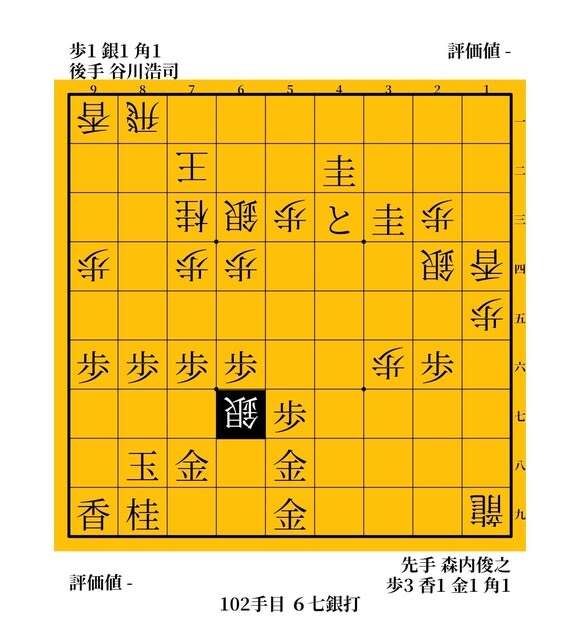

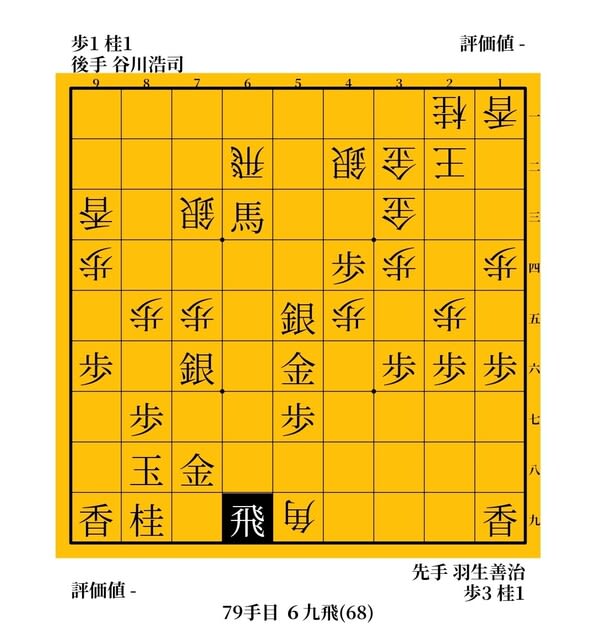

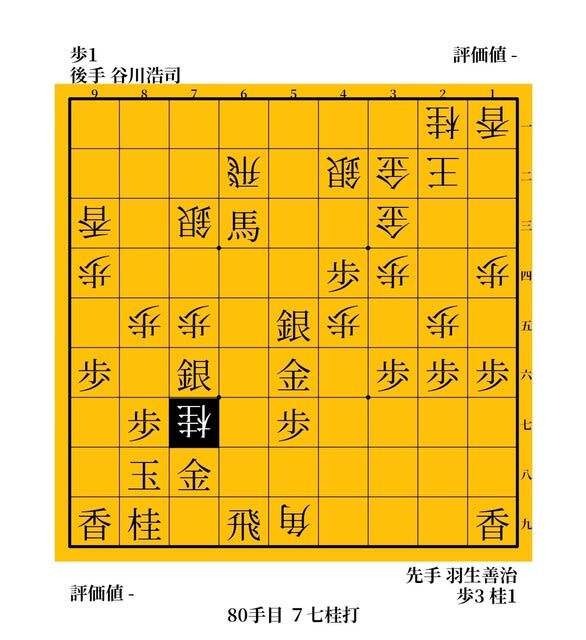

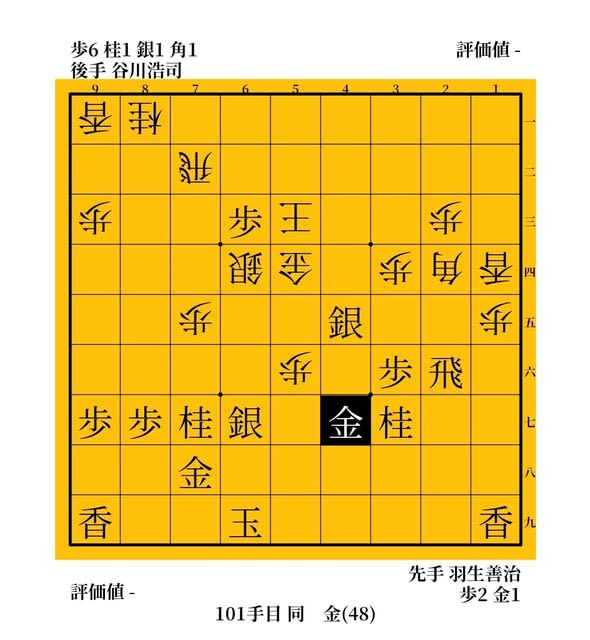

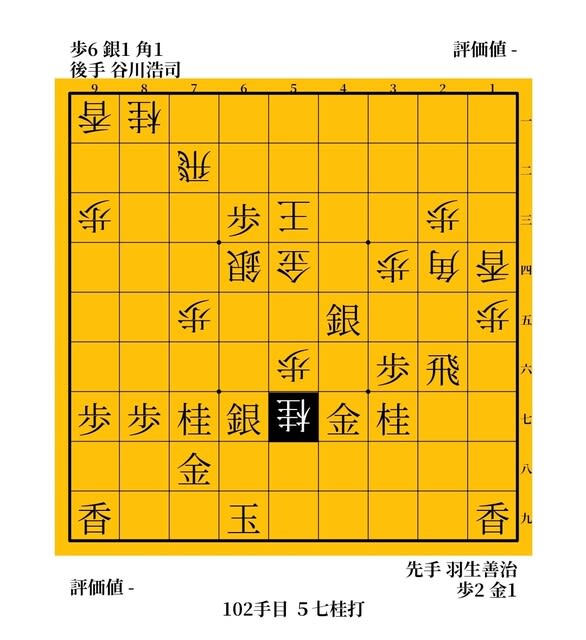

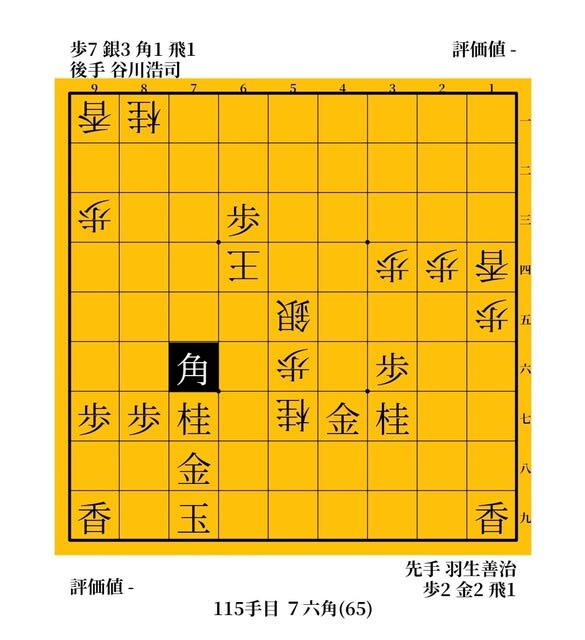

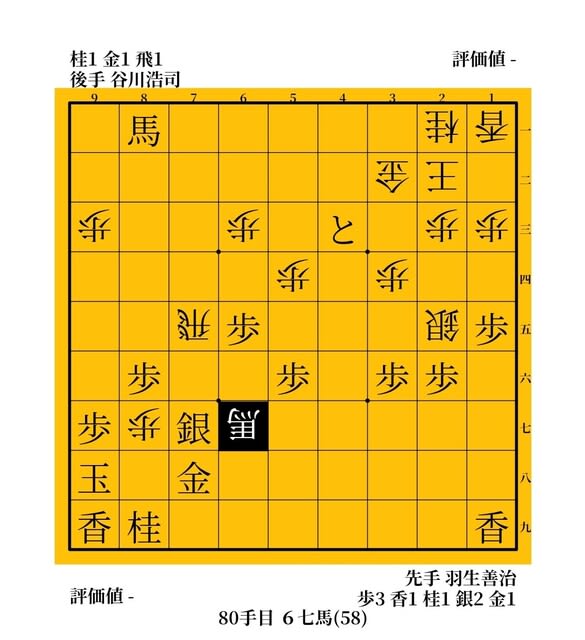

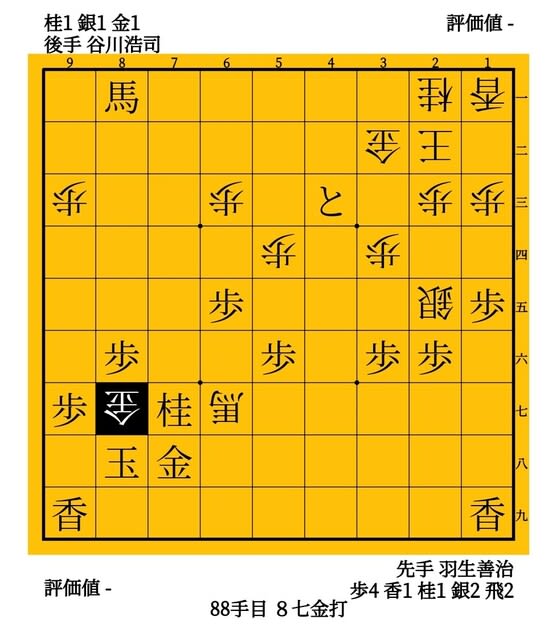

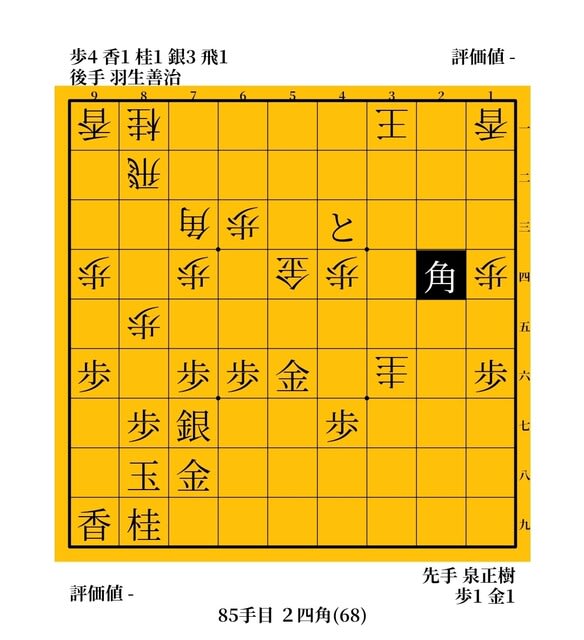

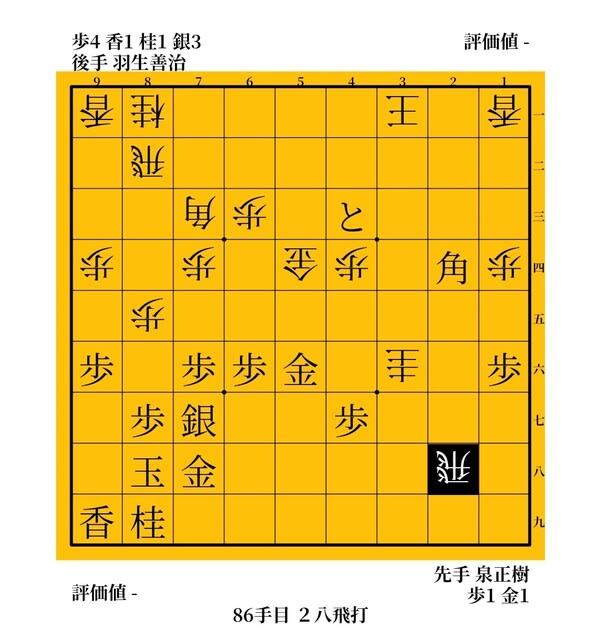

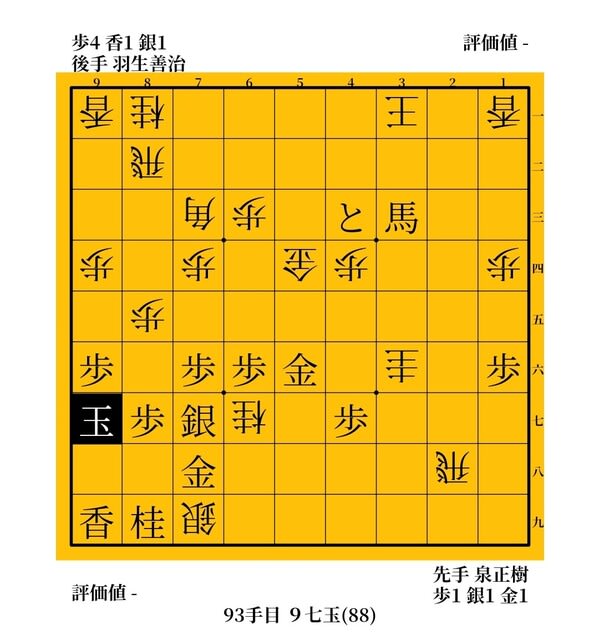

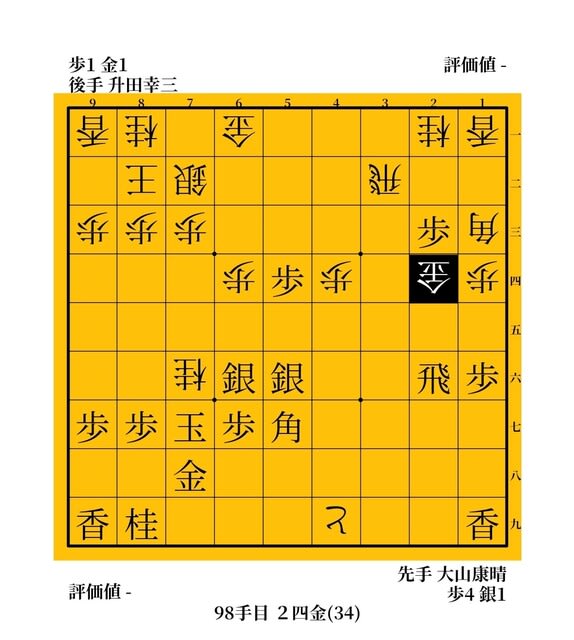

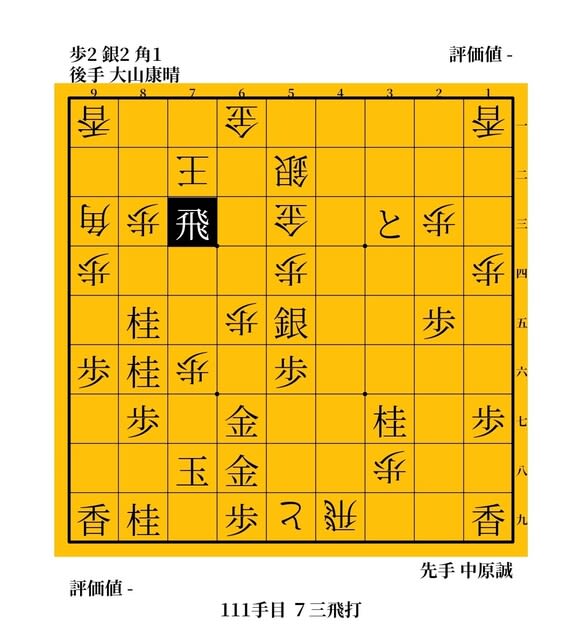

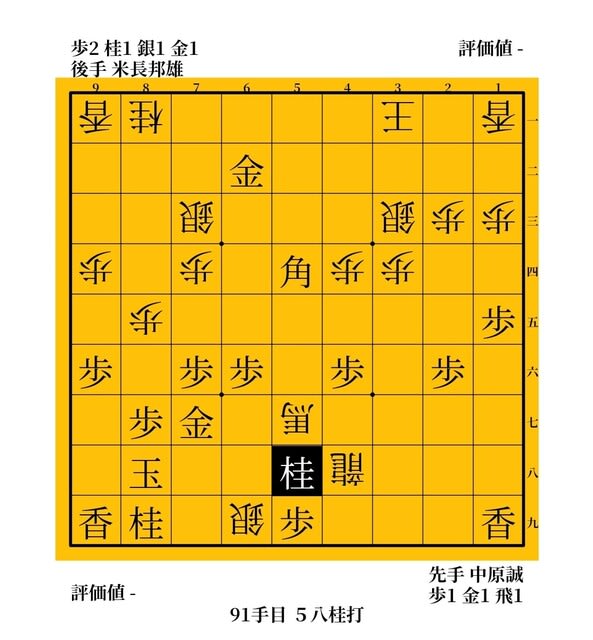

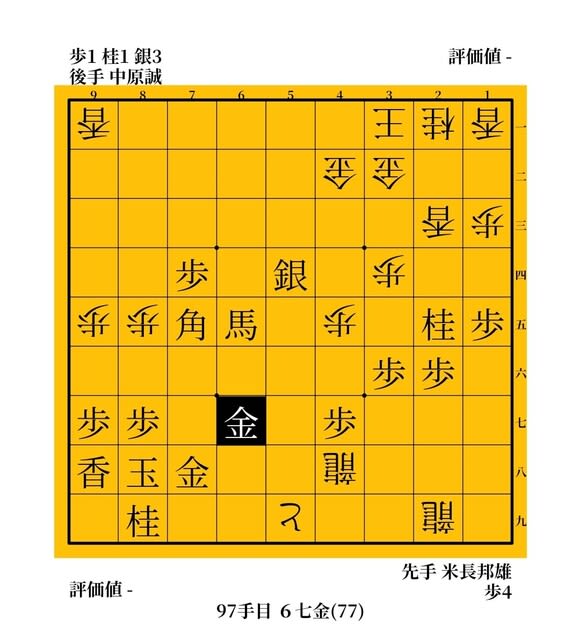

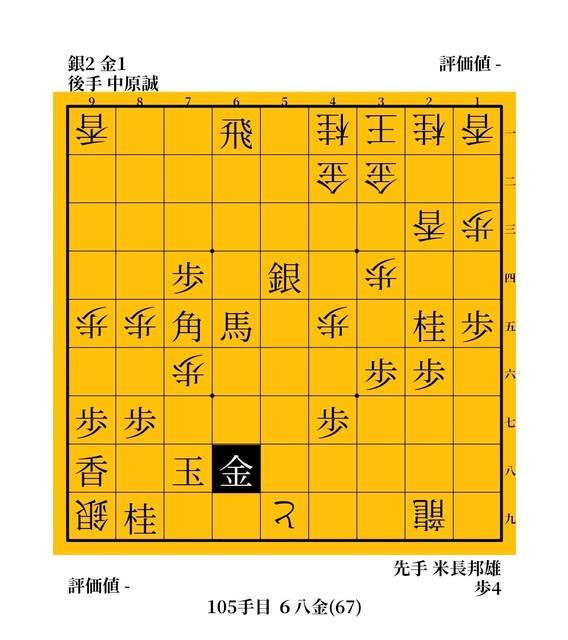

被害を受けた者は多いが、たとえば2006年、王座戦の挑戦者決定戦における深浦康市八段。

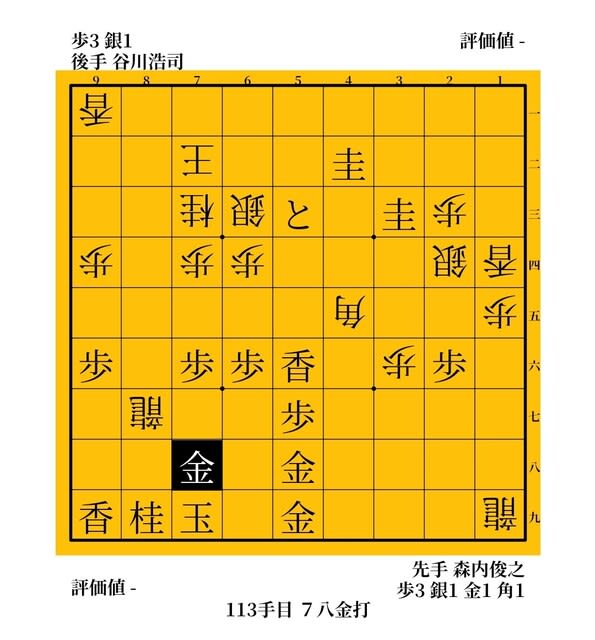

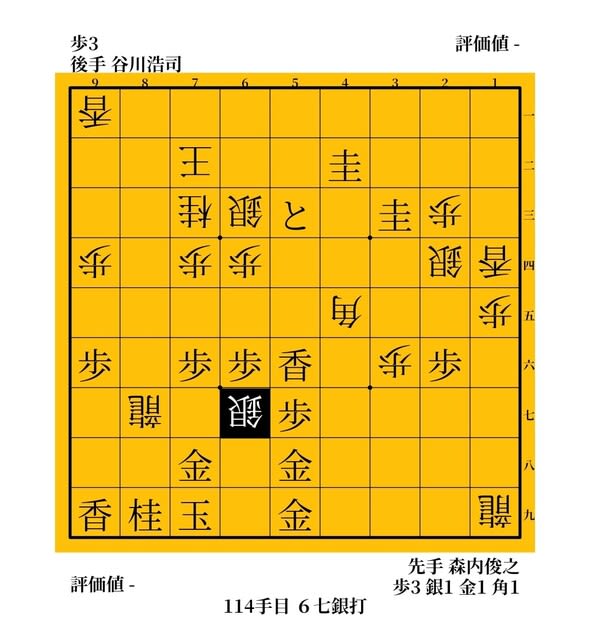

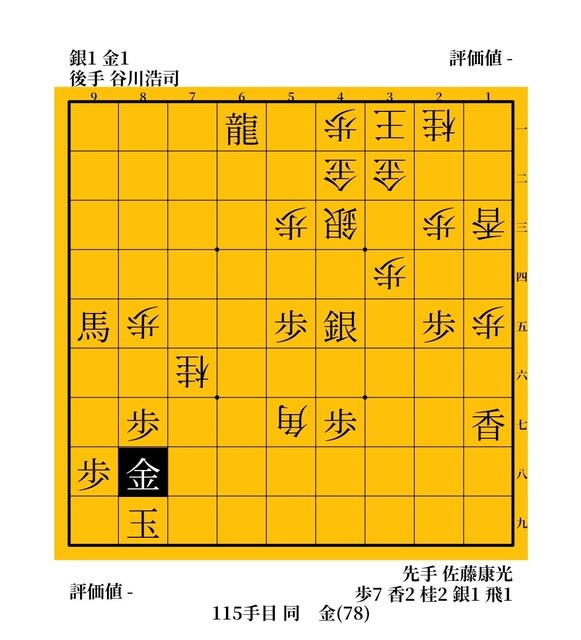

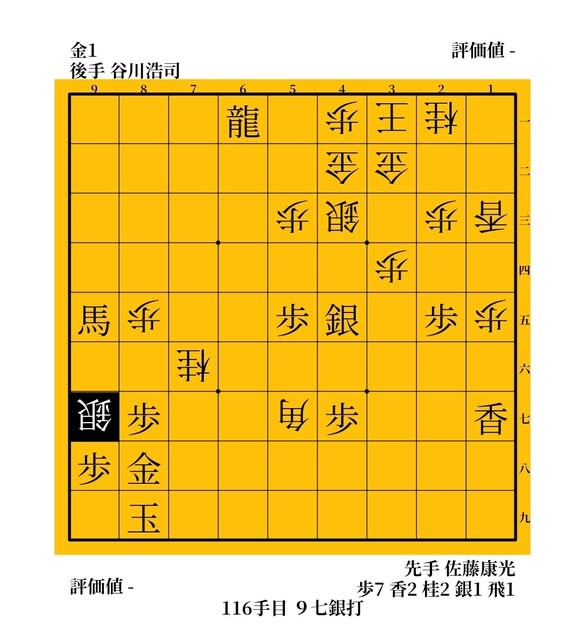

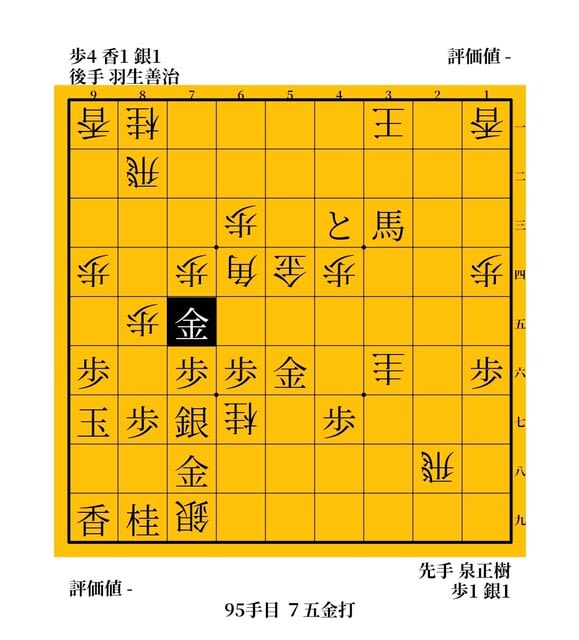

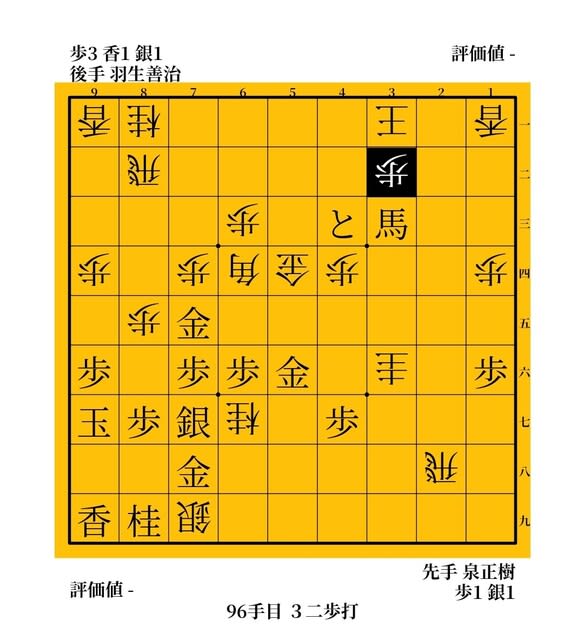

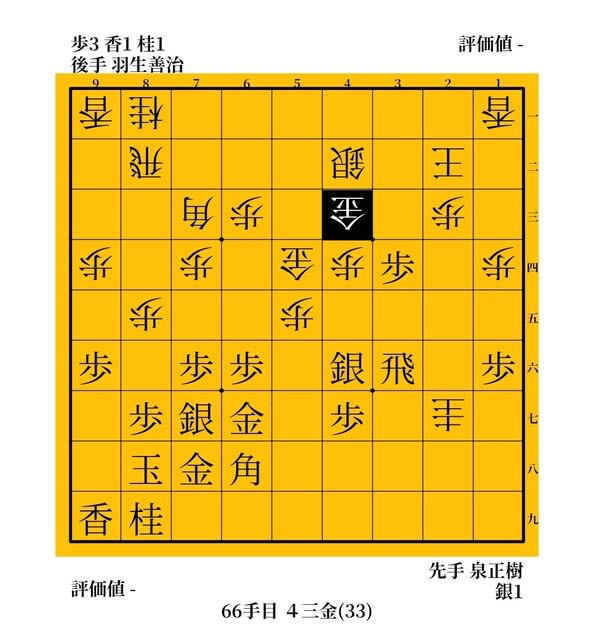

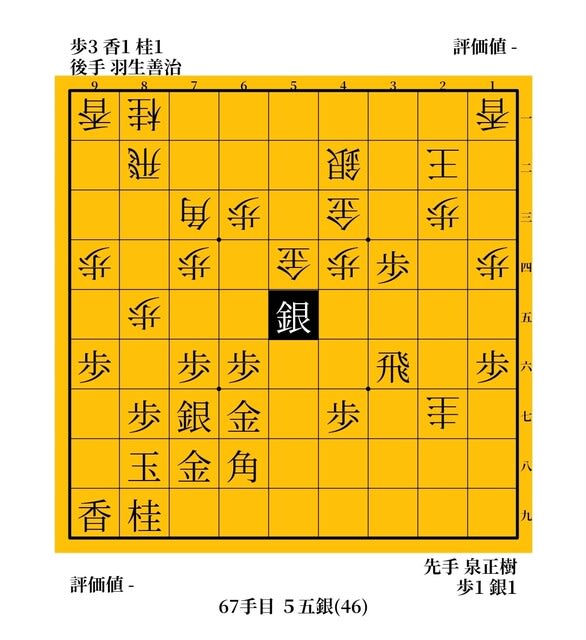

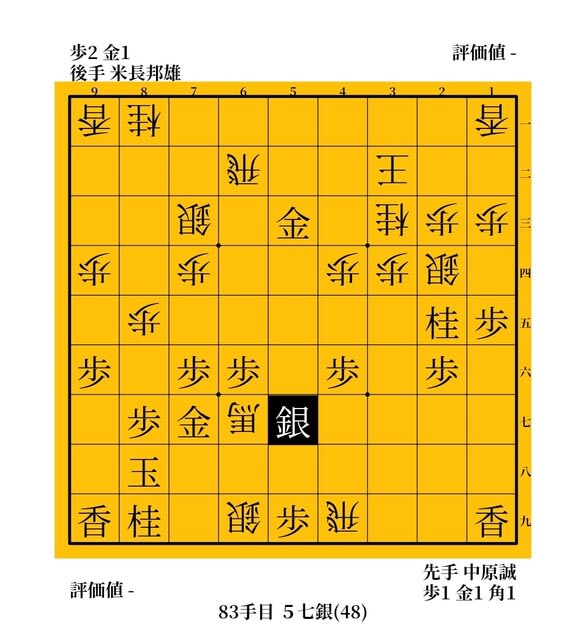

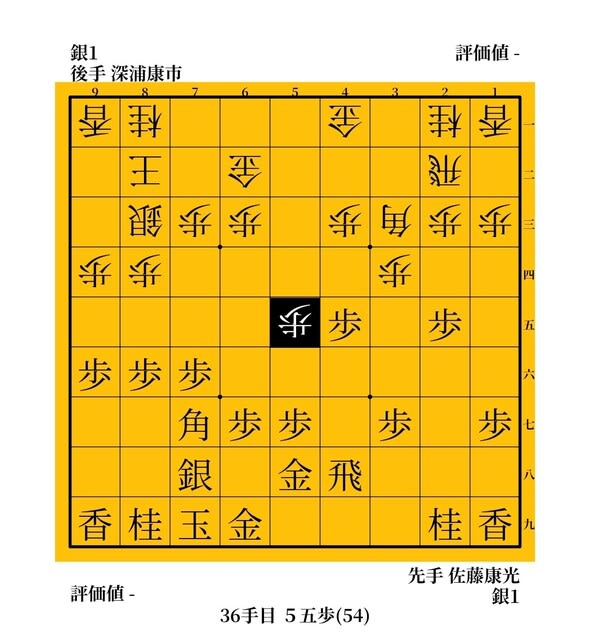

△55歩と止め、角交換を拒否した後手だが、そんな軟弱なことはゆるさんと、すごい強襲をかける。

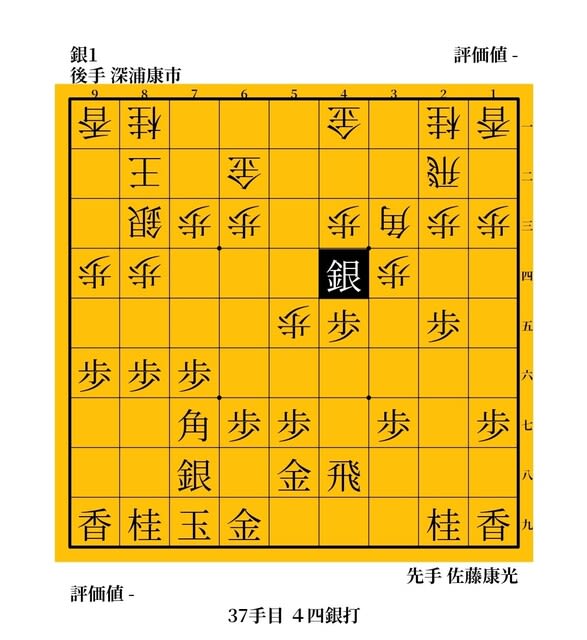

▲44銀とここにぶちこむのが「ニュー康光」の真骨頂。

ゴング前の凶器攻撃。

穏便にといっているのに、肩が当たったからと因縁をつけるヤンキーのようだ。

これぞ「康光カツアゲ流」(勝手にそう呼んでいた)。

なんという暴力とあきれるが、実社会での暴力は大問題だが、盤上のそれは見ている方は大歓迎だ。

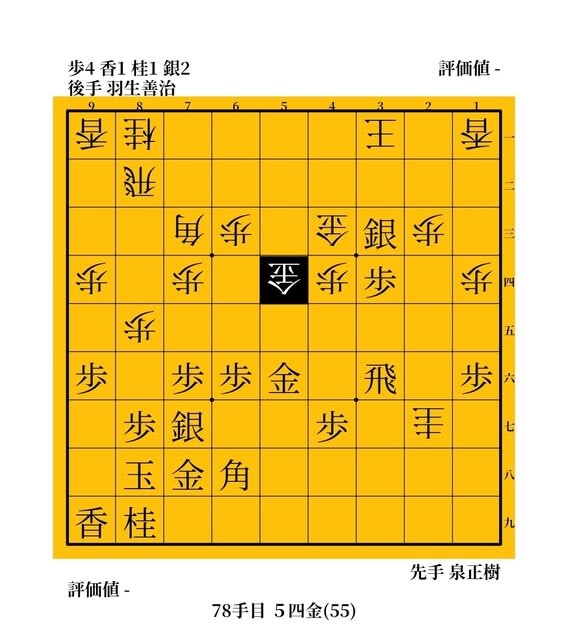

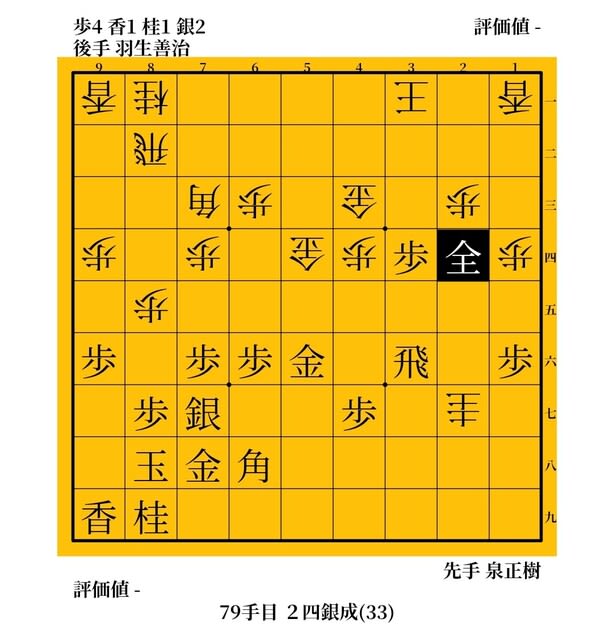

このまま4筋を突破し、強敵深浦に圧勝してしまう。

どうであろう、この破壊力。まだ中盤の一発で相手をKOに追いこむ。

同じ攻撃型でも、谷川浩司のそれがハチャトリアンの「剣の舞」だとしたら、佐藤の場合「顔面グーパンチ」。

とんだワンパンマンだ。優等生なんぞ、どこの国のグロンサン内服液やと。

佐藤によると、プレースタイルを変えたのは、やはり羽生善治の存在が大きかったそうな。

最強の男相手に、ストレート真っ向勝負だけでは足りないとみての試行錯誤だが、それにしてもえらいことになった。

昔のイメージでは、まさか升田幸三賞の常連になるとは思いもしなかったが、将棋の方でも棋聖6連覇など、しっかり結果も残したのはすごいの一言。

昔の本格派時代も良かったが、今の「天衣無縫」も楽しい。

とにかく、観ていてワクワクさせられるし、序盤戦術をはじめ、一局のうち何度も

「やってくれるぜ!」

快哉をあげさせる将棋は、ファンへのアピールとしてもすばらしいものがある。

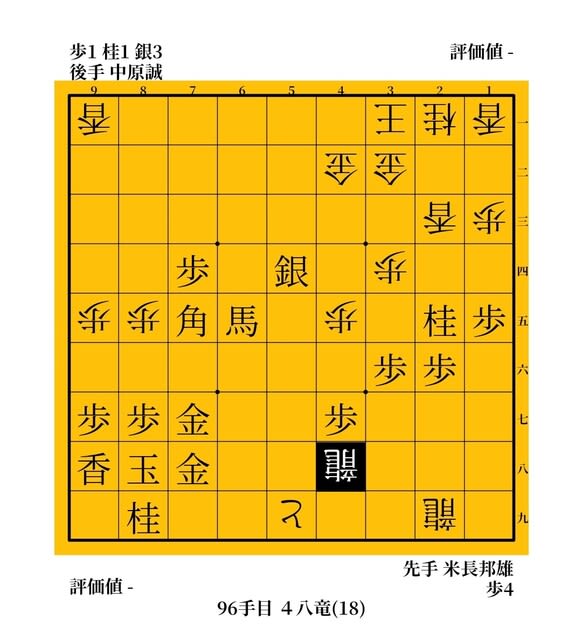

その意味では、佐藤将棋はその独創性において「現代の升田幸三」と呼ばれるが、棋風自体が似てるのは、どちらかといえば米長邦雄永世棋聖かもしれない。

あと人気の面でも、あんな正統派エリートから今の「イジられキャラ」になるとも、まったく予想できなかった。

そちらのほうの「棋風チェンジ」もまた、なかなかに味わい深いというか、そこはその本質を見抜いてネタにしていた、先崎学九段のお手柄と言えよう。

(郷田真隆編に続く→こちら)