久保利明のさばきは、将棋界の至宝である。

前回は藤井猛九段の「一歩竜王」と、それにまつわる林葉直子さんの影響について語ったが(→こちら)、今回は振り飛車の指し方について。

プロの将棋界において、振り飛車党といえば、藤井猛、久保利明、鈴木大介の

「振り飛車御三家」

が長くひっぱってきた。

今でも若手棋士の石井健太郎、黒沢怜生、西田拓也、杉本和陽などなど。

このあたりの面々が、魅力的な振り飛車を見せてくれているが、中でもその本質である「さばき」においてもっとも秀でているのは、久保利明九段で間違いないだろう。

そこで今回は、そんな久保の会心譜を紹介しよう。

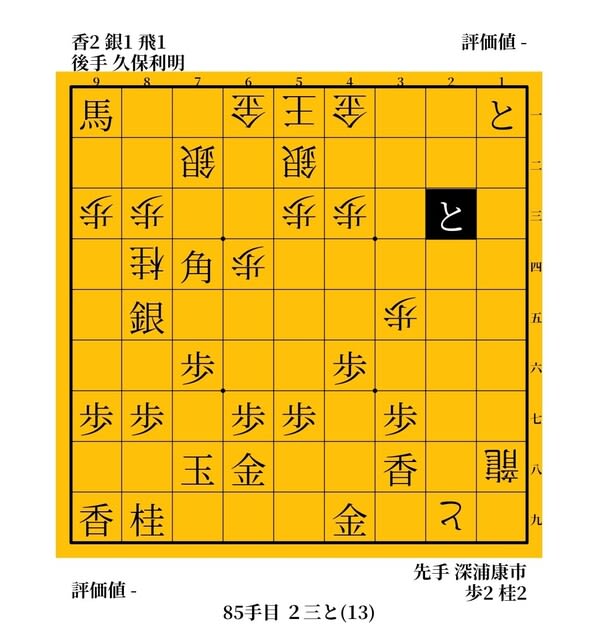

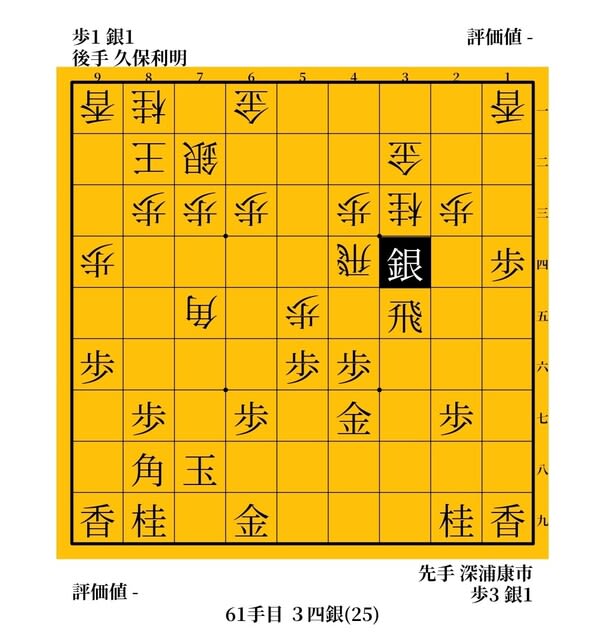

舞台は2007年、A級順位戦の深浦康市八段戦。

先手の深浦が、▲34銀と▲25にいた銀を進出させたところ。

次に、▲33銀不成とされると食い破られるが、ただ受ける手だけ考えるのは、いかにもつまらない。

先手の駒が重く感じられる、ここは「さばく」チャンスと見たいわけで、次の手が、いかにも味の良い好手だった。

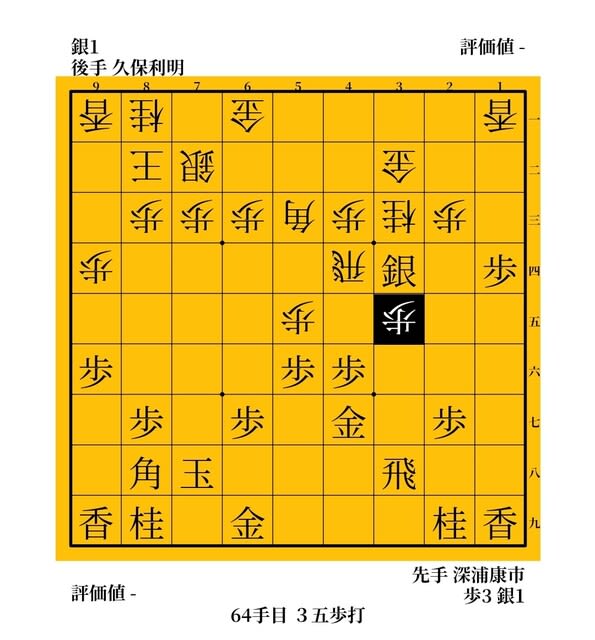

△53角と引くのが、「さばきのアーティスト」久保利明の真骨頂。

手の意味としては、角で先手の飛車を間接的にねらい、次に△74飛の王手飛車の筋などがある。

が、そういった理屈抜きで、これはもう、こう指すところであろう。

先手の確実ではあるが重い攻めに、サッと△53角。

この呼吸が振り飛車の醍醐味で、指した瞬間、思わず笑みがこぼれるほどだ。

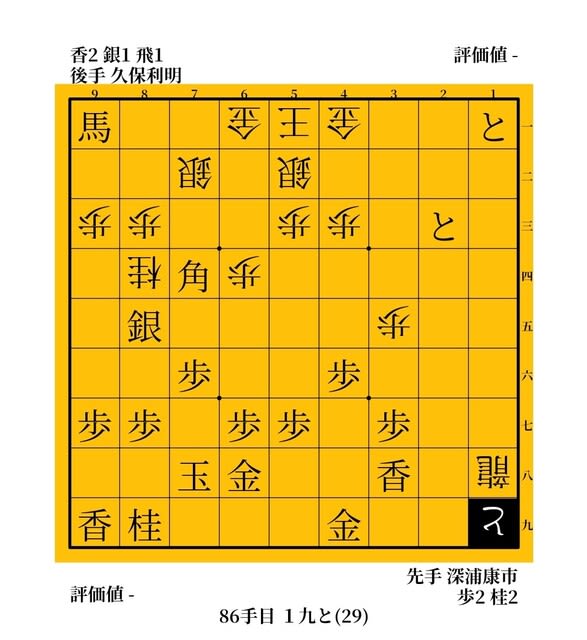

このまま、飛車に照準を合わせられては戦えないと、深浦は▲38飛といったん辛抱するが、そこで△35歩と打つのががまた小粋な継続手。

▲同飛と取るのは、いわゆる

「一歩で一手を稼がれる」

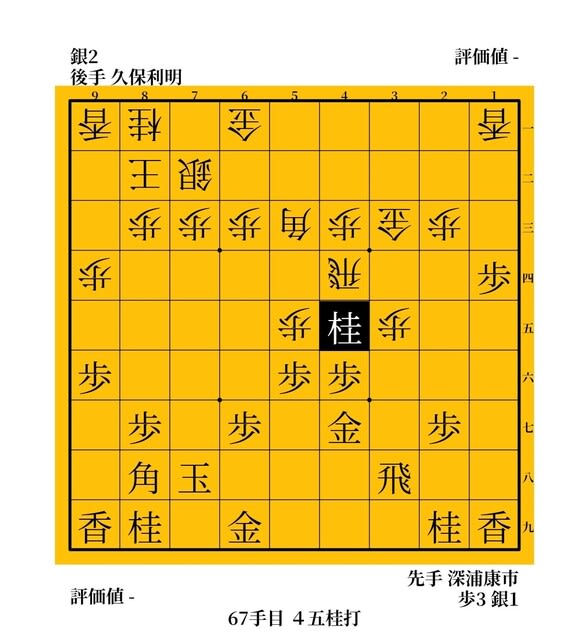

という形になり、後手の思うつぼだから、先手は▲33銀不成と取って、△同金に▲45桂と両取りをかける。

私のような凡人は、△42角、▲33桂成、△同角くらいしか思い浮かばないが、それにはどこかで、▲35飛とか▲55角など、調子いい手が出てくる。

もちろん振り飛車において、玄人中の玄人である久保利明が、そんな平凡な手を選ぶわけがない。

ここからの3手が、まさに振り飛車の醍醐味第2弾。

△75角(!)、▲33桂成、△24飛(!)で、見事なさばけ形。

両取りにあわてず、フワッと△75角が好感触。

先手も金を取るしかないが、こういう駒は「取らせて働く」のが極意。

玉の反対側に桂を成らせて、その裏をつくように、△24飛と転換して一丁あがり。

先手は桂得だが、玉型と大駒の働きが違いすぎて、とても勝てる気がしない。

後手の攻め駒はたった2枚なのに、それがこれでもかと躍動し、盤上を制圧している。

居飛車側は特に、玉頭に歩がないのが痛く、後手の美濃囲いのシンプルな美しさとくらべると、あまりの薄さに、それだけで戦意がなえそうだ。

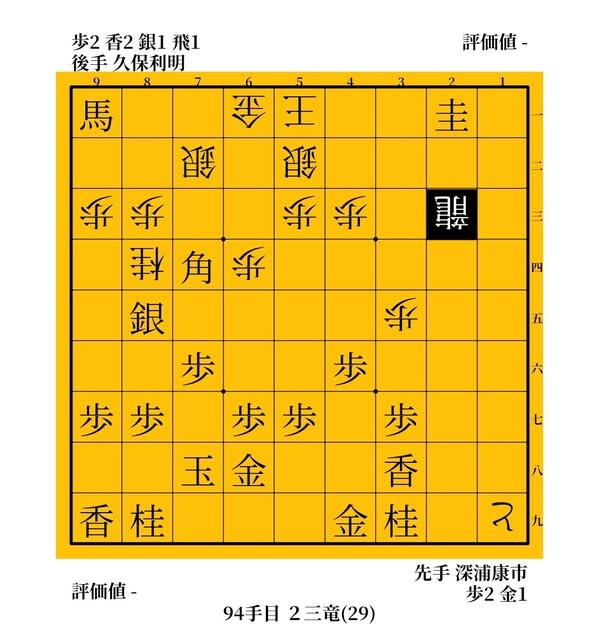

深浦は▲28銀と守るが、いくら駒得でも、こんなところに銀を使わされては、元気が出ないことはなはだしい。

後手は△36銀とカサにかかって、▲同金、△同歩、▲58銀に、△56歩と、気持ちよすぎる取りこみ。

以下、▲66金のねばりに、△同角とバッサリ切り飛ばして、▲同角に△57銀と、今度は一転「ガジガジ流」。

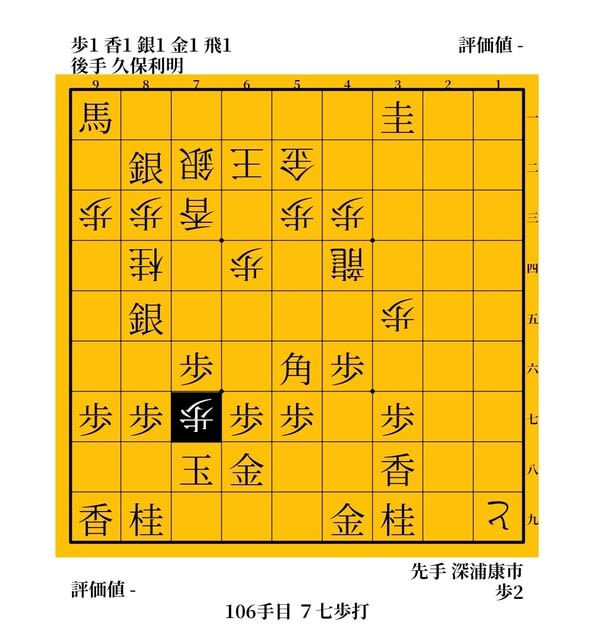

そこからも最短の寄せで、先手玉を攻略してしまった。

これら一連の手順には、何度並べてもため息しか出ない。

この将棋は先崎学九段が、『将棋世界』で連載していた「千駄ヶ谷市場」で紹介されていたものだが、先崎九段も、

「まったく、なんでこの人が捌くと、こんなにうまくいくのだろう」

やはり久保のさばきは、プロですらあこがれるほどのものなのだ。

その将棋には、振り飛車のエッセンスが詰まっている。

「芸術点」の高さでは、棋界随一ではないだろうか。

(久保のさばき編はまだまだ続く→こちら)

主人公はジャックとモリーという夫婦だが、彼らが住む世界ではある病気が蔓延している。

それは、体が足元から徐々に「宇宙服」になり、ついには宇宙に飛んで行ってしまうという奇病。