遊就館の唯一写真撮影可である大展示場の展示物について

お話ししております。

大展示場には飛行機、潜水艦、戦車、艦砲などの大型展示と、

ガラスケースの中にぎっしりと収められた遺品の展示があります。

これは全て南方や沖縄で収集された遺品の数々です。

遠目に茶色い「塊」のような遺品の一つ一つを仔細に眺めると、そこには

かつてこの塊が生きていた誰かの持ち物であった痕跡が残され、

その持ち主の運命について考えずにはいられません。

鉄かぶと、認識票(120211070の番号入り)、鍋釜。

ガスマスクはウェーク島で収集されたものです。

朽ちて底だけになってしまった靴。万年筆。ホーローのカップ。

これらは沖縄で収集されたものです。

薬瓶、注射器、そして大量の丸メガネ。

もしかしたら軍医やあるいは民間人のものかもしれません。

97式中戦車(チハ車)。

サイパンで米軍の上陸部隊を阻止するため戦った

戦車第9連隊第5中隊の戦車です。

その後ご存知のようにサイパンの部隊は玉砕してしまい、

この戦車はサイパンの海岸に埋没したままになっていたのですが、

同連帯の生存者が働きかけてサイパン島民の協力を得、

昭和50年8月12日、日本に帰ってきました。

詳細な構造図がアルミのパネルで展示されています。

戦車は4人乗りだったようですね。

ここ一帯は「戦艦大和・武蔵」のコーナー。

武蔵の主砲弾、徹甲弾などが並べて展示してあります。

ブロンズで作られた「武蔵」のウォーターライン模型。

昭和44年と言いますから、まだ武蔵の生存者が多く健在であった頃、

「軍艦武蔵会」の名前で製作されたものです。

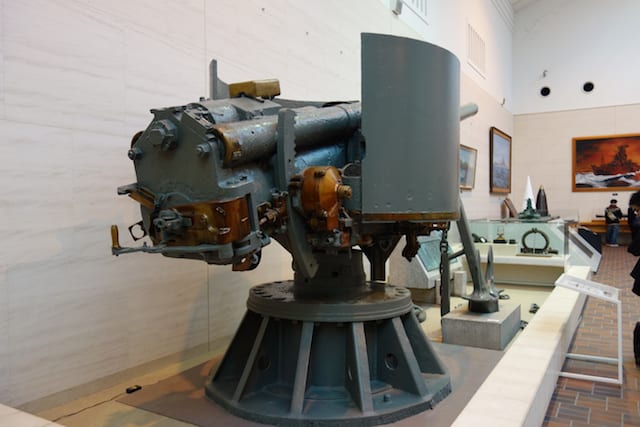

戦艦「陸奥」の副砲。

「陸奥」は柱島沖で謎の爆発を起こし沈没した悲劇の戦艦です。

この副砲は昭和48年に遺骨を収集するという目的でサルベージが行われた際

一緒に引き揚げられました。

「陸奥」副砲後ろから。

爆沈は昭和18年6月、艦とともに殉職したのは1122名。

その中には艦長の三好輝彦大佐(殉職後少将)もいましたが、

三好艦長はその直前まで同期の「扶桑」艦長の鶴岡大佐を訪ねており、

帰還した直後に爆発に巻き込まれています。

「扶桑」は「陸奥」が爆沈する様子を目撃していたということですが、

「扶桑」艦長は、後から三好艦長を引き止めていれば、

という後悔に苛まれたりしなかったでしょうか。

「陸奥」の小錨。主錨ではありません。

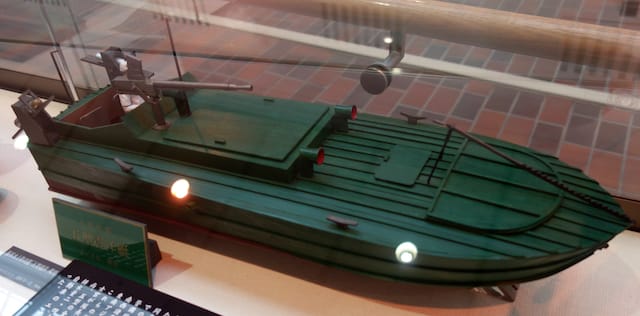

ここには実物大の「震洋」の模型もあります。(これは小さいもの)

軍令部は昭和19年から劣勢を挽回するため9つの特殊兵器を計画しました。

それらには㊀から㊈までの番号が振られ、

「マルイチカナモノ」「マルキュウカナモノ」などと呼ばれていました。

特殊奇襲兵器

㊀金物 潜航艇

㊁金物 対空攻撃用兵器

㊂金物 可潜魚雷艇 小型特殊潜水艇「海龍」

㊃金物 船外機付き衝撃艇 水上特攻艇「震洋」

㊄金物 自走爆雷

㊅金物 人間魚雷 「回天」

㊆金物 電探

㊇金物 電探防止

㊈金物 特攻部隊用兵器

㊅が「回天」、㊃が一人のりのボートの艦首に

250キロ爆弾を搭載し敵に体当たりしていくという「震洋」でした。

海軍兵学校卒や予備士官が艇長となり、乗員はこれもまた

空に憧れてやってきた予科練の出身者が充てられました。

「震洋」のスクリュー。

空母「翔鶴」の特大模型。

艦載機まで全て搭載した力作です。

艦尾には「くか うやし」という艦名が見られます。

旧東洋紡渕崎工場の女子寮から見つかった「血書の壁」。

香川県・小豆島に設けられていた陸軍の水上特攻艇「まるれ」の

訓練施設の壁一面に、終戦直後、少年兵が書き付けた「血書」です。

「本土決戦 一億特攻!されど大詔一度下りて、大東亜聖戦終る」

戦争末期、小豆島には旧日本陸軍が極秘裏に組織した「陸軍船舶特別幹部候補生隊」

の拠点が置かれ、当時、同町にあった東洋紡績渕崎工場が宿舎となっていましたが、

血書はその押し入れ奥の壁に貼られた新聞紙の下から見つかりました。

「断じて日本は負けたるにあらず」

大きく忠義を尽くすという意味の「盡忠(じんちゅう)」という題で、

「全員特攻の命を拝し」「其の心の成らんとして果たさず」

「断じて日本は負けたるにあらず」と結んだこの文章は、つまり

敗戦の悔しさと自分がその役に立つことがなかった無念を表したものです。

陸軍船舶特別幹部候補生隊、「若潮部隊」は15〜19歳の少年兵計約8千人で編成され、

ベニヤ板製、全長5・6メートルのモーターボートに爆雷を積み、

敵艦に体当たりする自爆攻撃の訓練を受けていました。

小型艇や輸送船が此のモーターボート型特攻で損傷を負ったそうですが、

しかし、戦果はアメリカ側の資料からの判断なので

海軍の「震洋」のものかこのマルレのものかは判別できません。

ある資料では約1400人が実戦で戦死したとされていますが、

そのほとんどが輸送途中に輸送船ごと沈没したためであるという説もあります。

ただ、本当に戦争末期には特攻しようにもその船がなくなっていたらしく、

こんな話も・・・・

艦船の模型でもう一つ目を引くのが駆逐艦「秋月」。

乗員による戦闘用意の様子が再現されている渾身の作です。

空に向かって大きく手を振る士官始め4人の姿もあり。

甲板作業をしている一団と、敬礼を交わす二人。

こういった軍艦での動きが至る所で再現されており、時間があればいつまでも

見ていたいくらいでした。

皆様も遊就館にいったらこれを必ずご覧になることをお薦めしておきます。

ところで、前半に少し述べた「日本人に戦争は向いてない」の人もそうですが、

よく「特攻を賛美するな」と言う人がいます。

特攻は戦法の外道であり、非人道的であり、非科学的な愚の骨頂である、

と言う観点からのことですが、それでは遊就館が

「特攻を賛美しているのか」と言うとそれも違う気がします。

わたしもこの点については

「軍による組織的な特攻を行ったことははっきりと日本の汚点である」

と思っているくらいですが、例えばこの大展示場にある、

本土迎撃のために体当たりを敢行した陸軍曹長のような「自発的な特攻」に対しても

それはただ同調圧力による強制された死であり無駄死にだったといい捨てることは

英霊に対してその魂を二度死なせるようなものではないかという気がします。

それでなくともただ不幸な時代に生まれてしまったというだけで、

死なねばならなかった戦死者をその死に方によって区別することはあってはならない、

という考えが基本にあるからです。

特攻で自分の愛するものたちがいる世界を守ることができると信じて

死んでいった人たちに対し、感謝とその魂の安寧を祈ることは決して

手段に対する「賛美」と同義ではない、とわたしは思うのですが。