ニューロンドンの潜水艦博物館の展示についてお話ししています。

ここの潜水艦基地は、1868年に、コネチカット州が海軍にテムズ川沿いのの土地を

基地建設用地として提供したことに始まりました。

4年後の1872年、海軍工廠が設置されましたが、小型船が停泊するくらいで、

ほとんど開店休業状態が続いていました。

産業の衰退を懸念した地元議員の働きかけにより、閉鎖を逃れたグロトンの工廠は、

その後第一次世界大戦の勃発を契機に海軍初の潜水艦基地となります。

1912年には、海軍初のディーゼルエンジン式潜水艦、

USS E-1 (SS-24)

が就役しましたが、その指揮をとったのが、チェスター・ニミッツ大尉でした。

博物館内に設置されていた映画館ではエンドレスで潜水艦隊の歴史を放映していましたが、

このディーゼル第一号潜水艦の時に出てきたニミッツの

海軍兵学校時代の写真を思わず撮影してしまったわたしである。(〃'∇'〃)ゝ

1916年、潜水艦基地として恒久化されると同時に、

海軍潜水学校も併設されることになります。

右上の写真は、わたしが間違えて車で突っ込んだ潜水艦基地の

ゲートと同じところにあると思われます。

潜水艦は第二次世界大戦の時に大量に建造され、この潜水艦基地の

最盛期というくらいたくさんの潜水艦がここから生まれましたが、

戦争終結とともに潜水艦隊は大幅に縮小され、多くの殊勲艦もお蔵入りとなり、

大戦時の潜水艦隊の大半は、1960年代初めにはスクラップとして売却されました。

潜水艦基地が再び脚光を浴びるのは、原子力潜水艦「ノーチラス」の建造以降。

現在は5隻の攻撃型原潜の母港となっており、重要な潜水艦造船所である

ジェネラル・ダイナミクス・エレクトリック・ボートが隣接しています。

かつての潜水学校での一コマ。

模型はガトー級潜水艦でしょうか。

グロトンに駐留する全ての士官と乗組員は、訓練を受けるか、攻撃原潜に乗艦するか、

新造艦の就役準備作業に従事しています。

また、潜水艦学校に所属する乗組員候補生は、最初に8週間の基礎課程で

海中生活の厳しさを(たぶん)嫌っ!!!というほど叩き込まれるのです。

それでは、今日は展示をいくつか紹介していきます。

説明がなかったのですが、初期の潜水艦救助のためのマスクだと思われます。

ディズニーシーの「海底二万マイル」のデコレーションみたいですね。

サブマリン・メッセンジャーブイです。

当時の潜水艦は緊急時、沈没位置を示すためにリリースできるブイを搭載していました。

通常ケーブルで潜水艦の一端に接続されていたブイには、

生存者との通信に使用できる電話も含まれていました。

歴史始まって以来のサブマリナーたちの姿をとどめた写真の数々。

バスケットボールチームの名前は「サブズ」だった模様。

左の下は賭けでもしているのでしょうか。

先日ご紹介した映画では、水兵たちが禁止されている賭けをしているのを知って

艦長が「今から後ろに行くぞ!」といってやめさせるというシーンがありましたが、

潜水艦生活においてはこういう気晴らしを禁じるというの禁じるというのも

酷なので、お目こぼししていたのかもしれませんね。

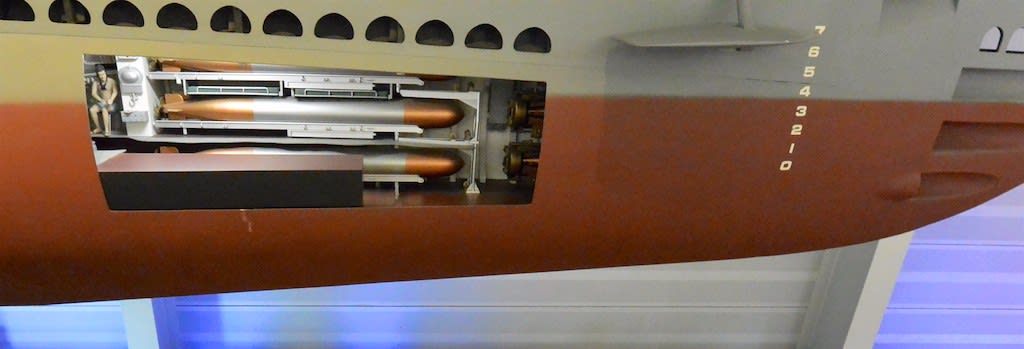

さて、中央部分には大変大きなガトー級潜水艦の模型が天井から吊ってあります。

それを中二階の真横から眺められるという仕組み。

これはガトー級1番艦の「ガトー」SS-212で、モデルは50フィート、

15mもある巨大なものです。

「ガトー」はここグロトンのエレクトリック・ボート社で建造されました。

模型の船殻は窓がくりぬかれていて、中の様子がわかります。

まず、一番前の部分は、前部魚雷発射管。

バラオ級潜水艦の前部発射管室は「パンパニト」「ライオンフィッシュ」と見学しましたが、

ガトー級は次級のバラオと艦体の大きさは95mで全く同じなので、

おそらくこの部分もほぼ同じ作りだと思っていいかと思います。

ズボン一丁で待機している人がいるのでアップにしてみました。

それにしてもこの模型の精密さ!

前部ですから、ここでくつろいでいるのはおそらく士官たちでしょう。

階下にある黒いボンベは何でしょうか。

テーブルで語らう士官、自室で本を読む士官・・・。

士官は暑くても服を脱ぐなという暗黙の決まりでもあったんでしょうか。

このころの潜水艦は士官室だけクーラーを効かせるのも無理だったはずですが。

ブリッジの真下を「コニングタワー」と言います。

コニングタワーは司令官のバトルステーションであり、艦の各所に

連絡を取り情報が集まってくる中心でもあります。

士官はここから潜望鏡で海上を監視し、ソナー、レーダー、そして

電気関係を操作します。

トルピードデータコンピュータ、TDCもここで扱います。

甲板の上には20mm機関砲が搭載してあります。

このころの潜水艦には潜望鏡が二つ、昼用と夜用に用途を分けて搭載してありました。

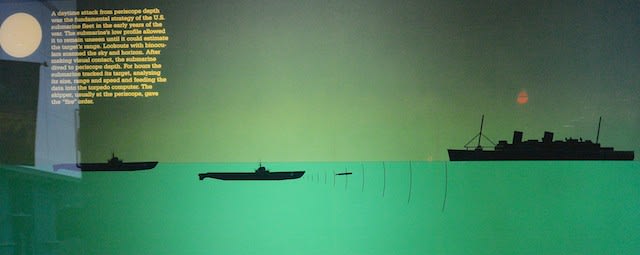

展示で説明されていた日中の魚雷攻撃。

夜間は潜望鏡が役に立ちません。

最初に潜水艦が搭載したレーダーは能力に限りがあり、

基本目視で敵を確認しなければなりませんでしたが、後述する「SJ」が

1942年8月に導入されてからは、敵艦の状態が把握できるようになり、

夜間の攻撃も可能になりました。

アタックセンター。

海面探索用のレーダー、『SJレーダー』が全ての潜水艦に普及したことと、

日本軍の潜水艦がレーダーを搭載していなかったことは、

太平洋でのアメリカ潜水艦の活動を大変容易なものにしたと言われています。

SJレーダーの距離情報、方向情報は大変正確なもので、海面だけでなく、

低空飛行で近づく航空機の情報も得ることができました。

通信機器として使用することもでき、群狼作戦(ウルフパック)と言う

デーニッツが開発した潜水艦の共同作戦などでは、ポイント・トゥー・ポイントで

2潜水艦間での連絡を取り合うことができたと言われます。

うーん・・・なんというか、これは日本は勝てませんわ。

これでよく時々敵潜水艦を攻撃して勝てたものだと逆に不思議なくらいです。

アタックセンターの見取り図。

1、操舵スタンド 2、ブリッジへのハッチ 3、チャートテーブル

4、コントロールルームへのハッチ 5、潜望鏡1 6、潜望鏡2

7、FCパネル 8、レーダーマスト 9、TDC 10、ビルジ

11、排水管 12、海図庫 13、ロッカー

ギャレーとその横の調理室。

唯一身につける半ズボンは一応全員お揃いで支給品である模様。

今気づいたのですが、全員スリッパというかサンダルなんですよね。

アメリカ人のサンダル好きはこんなところにも?現れています。

科員の寝室。

だいたいどんな潜水艦も、居住区に対して三段のベッドを作るのが標準。

(大きな艦では4段というのもあり)

寝ている二人は何も上から掛けていませんが、暑いので基本

全く必要なかったということなんでしょうか。

ここで見学した「ノーチラス」のマネキンは、ちゃんと首までシーツをかけて寝ていました。

ところで、ここにも黒いボンベのようなものがあります。

これは、バラストタンク(中央)やトリム(前後)です。

トリム・バラストという言葉は潜水艦には欠かせません。

艦首から艦尾まで、潜水艦の艦内に大きなスペースを占めるのが

バラストタンクです。

一般にバラストというのは船舶における重しのことですが、

潜水艦の場合は、このバラストタンクに海水を出し入れすることで

浮上・沈降を調整する(バラストを増やし沈降することもできる)ことができます。

また、潜水艦はメインタンクの前後に2つのトリムタンクを持ち、

それらの間で海水を移動させることでトリム(上下方向の傾き)制御を行います。

戦争が始まった時、アメリカ海軍潜水艦の潜行にかかる時間は平均で

50秒でしたが、終戦の頃には30秒に短縮されていたと言われています。

メインの吸気バルブは、ブリッジデッキと外郭の間の上部構造物にあり、

吸気並びに排気も行います。

ディーゼルエンジンの運転には基本大量の酸素を必要とするので

酸素をダクトとファンで艦内に供給しなければなりません。

万が一のために、乗員の呼吸のためには化学的Co2のキャニスターがあり、

その時には缶から空気が供給されました。

艦内の空気は通常の状態で最大17時間しか保ちませんでした。

右側の区画はマニューバリング・ルームです。

ここでは機関室の士官と機関科の下士官兵が、コントロールルームからの

指令に従って推進に関わる操作を行います。

ここには、ディーゼルからバッテリーまで様々なスイッチが集中しています。

そして後ろまでやってきました。

後部魚雷発射室。

ガトー級の魚雷発射管は全部で10基ありました。

前部に5基、 艦尾に5基です。

実際に中を歩いて見学してわかることと別に、このような俯瞰で、しかも

立体的な模型を見ると、艦内の様子が非常によくわかります。

さて、次回、潜水艦博物館シリーズ最終回となります。

パラオ以降耐圧殼に高張力鋼を使用し、安全潜航深度が91mから122mに増大した事のみで規格、性能は同じで195隻すべてガトー級とした資料もあります。設計変更禁止し徹底的な量産を実施。

なお計画は251隻建造予定でした。戦没29隻

水上1,526トン 水中2,391~2424トン、全長95.0m、幅8.3m、喫水4.9m

出力5,400馬力水上、2,740馬力水中、速力水上20.25ノット、水中8.75ノット

7.6cm50口径単装両用砲1基、40mm機銃1基20mm機銃1基12,7mm機銃2基(機銃は艦によって装備が違う)、53.3cm発射管10門、魚雷24本、乗員80~85名。

電気推進で潜航浮上のクラッチ切り替え不要、静粛、発電機全力運転可能、開戦直後から対空、対水上レーダーを装備、性能向上のSV,SJに換装。

居住性能良好、75日行動可能、極めてバランスのとれた性能、運用容易、水上機動力、潜航襲撃力優良。

エリス中尉記載の前後5門ではなく、前部発射管6門、後部発射管4門です。

なおその後継でほぼ同じであるが減速ギヤーを廃止し騒音を抑制したテンチ級31隻を含めフリート・タイプとされている。

またデイーゼル機関装備初は同時に建造されたカープ級(F級)とされていますが、これはE級がカープ級の補完として鉄道輸送可能な小型艦とされ建造数もF4隻、E2隻の違いもあるためです。

どちらのクラスもヴィーカース系列のディーゼル機関は故障が多く、後日換装されました。

メッセンジャーブイの連結ワイヤーは救難装置のレスキューチャンバーの底部で、このワイヤーを巻き取りつつ下降すれば、潜水艦ハッチに密着するようになっていました。(ブイはその時は切り離す)

「コニングタワー」日本名は司令塔、アタックセンターは発令所、その下ポンプ室、エリス中尉の疑問の黒い物体はブロー用の高圧気蓄器では?

なお潜航秒時は当初1分、のちバラスト・タンクの機器改良で40秒と参照資料にあります。

参照 海人社「世界の艦船」No567アメリカ潜水艦史、No766潜水艦100のトリビア

http://ussnautilus.org/blog/wwii-attack-center/

昔々、潜水艦と潜望鏡が組み合わされてから、潜望鏡をできるだけ上に挙げて海面上を観察するために、主耐圧殻の第一甲板の発令所の上に、小さな前後に円筒形(戦艦の司令塔は上下に円筒形)の耐圧殻が載せられ、司令塔(カニング・タワー)と呼ばれました。日本語のカンニング(英語ではチーティング)の語源です。

司令塔の中からでしか、当時の一番精密で信頼できる観測機器であった潜望鏡が観察できません。ですから、帝国海軍の甲標的から、1959年就役のUSSトライトン(SSRN-586) まで、潜水艦には司令塔がつきものだったのです。ゲィトー(ガトー)級の潜水艦のアタック・センターには、2本の潜望鏡以外に、a steering stand(深度調整は不必要)、a torpedo data computer(TDC魚雷発射指揮装置)、firing panel(肝心の発射ボタン)、レーダー・スクリーン、ソナー、深度計、海図などが備えられていました。

つまり、この小さな第二(伊400なら第三?)の耐圧殻は、発令所とブリッジとの間に載せられていたのです。エリス中尉の御教示いただいた「アタック・センターの見取り図」からも、はっきりわかります(上に行くとブリッジ・下に行くと発令所)。

司令塔が無くなった現代の潜水艦にも、左右がスリムになった、各種マストや潜望鏡を格納するセイル(英国ではフィン)があり、氷海を割って浮上する必要がなければ、セイル・プレーン(Fairwater planesとも)が取り付けられていて、そのトップには、相変わらずブリッジがあります。

司令塔が無くなって、アタック・センターが発令所と合体して(submarine command, control, and combat system)しまいました。バージニア級潜水艦では、貫通型潜望鏡も無くなったため、発令所も1階降りてソナー・ルームと合体して、CICになっています。

潜水艦には付き物だった、司令塔という一般にもなじみのある構造物が、今は消滅したばかりではなく、似たような「セイル」「フィン」「上構」「アタック・センター」「発令所」「コントロール・ルーム」などと、よくごっちゃにされていますね。たぶん「寛容」の範囲だと思っております。

バラスト・タンクは、耐圧殻外のものも、殻内のものも、ずっと大きくて、不定形です。黒いボンベは3000ポンドの高圧空気系のものです。

ボンベが横に寝ていますので、1番気蓄器の前部と後部だと思います。縦になっている2番気蓄器から6番気蓄器は、メイン・バラスト・タンク内に格納されていたと思います。詳しくは:

http://archive.hnsa.org/doc/fleetsub/air/index.htm

をご参照下さい。

レーダーの能力は周波数に左右されます。低い周波数だと遠距離探知(対空捜索)に向く代わりに、エコーがぼんやりしていて、射撃や雷撃には向きません。逆に高い周波数だと遠距離探知(対空捜索)には向きませんが、エコーが鋭く、射撃や雷撃に向いており、SJレーダー(Sバンド)は後者です。

日本側も海防艦等、対潜哨戒に当たる船には、ほぼ同じ周波数帯の22号電探を装備していたので、探知性能ではそう遜色なかったはずですが、上記ウェブサイトの潜水艦の艦内を見て、これは勝てないなと思いました。

上記ウェブサイトのCunning Towerをクリックすると一番下にSJレーダーの表示器の写真があります。右のフードは、レーダーアンテナが向いている方向のみを表示するAスコープで、左の円形は、全周を表示するPPIスコープです。大雑把に言うと、Aスコープは視野が狭い分、精度が高い望遠レンズに近く、PPIスコープは精度より視野重視の広角レンズに近い感じです。

22号電探のみならず他の電探でも、日本海軍にはAスコープしかありませんでした。望遠レンズだけで目標を探すのと広角レンズを併用出来るのとではその差は歴然としています。機器単体の性能では日米それ程の差はなかったのですが、情報をどう表示するかというシステム化技術では、日米でかなりの差があったと言わざるを得ません。