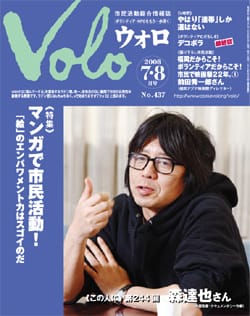

映画監督/ドキュメンタリー作家

森 達也さん

■『暴力の発生と連鎖』に収められている「優しいままの暴力」では、一般の人が持つ、暴力の怖さを書いてらっしゃいましたが。

不安や恐怖が人を変えていく。特に特定の集団における危機管理意識が上昇したとき、本来、善良なはずの人が、隣人を殺してしまう。そして、それが正しいと思ってしまう怖さ。ナチスドイツに追及される前に、自分たちでユダヤ系の人びとを殺してしまったポーランドの村の話と、スパイだと怪しんで、よそからやってきた被差別の人びとを殺してしまった日本の話。どちらも危機管理意識が高揚したときのケースです。不安だから異物は排除したい。排除して今度は抹消したい。そんな意識が働いています。ポーランドの村にも行ってみたけど、今はもう何もない。どっちも忘れたがっている。見ない振りをしてる そういえば、本は結構読んでくれたみたいだけど、映像も見てくれました? 感想をお聞きしたいけれど。

■一番ショックだったのは「1999年のよだかの星」ですね。動物実験って、毎日繰り返されているはずだから、見ない振り、知らない振りしてるんですね、いつの間にか。よくこんなことを映像にされたな、と。

どうしてかな? 淡々と流れていくから、余計に身につまされるのかな? 見せられたくもないもの映像にした感じ?

僕はね、KYなんです。空気読めない。本当にKYならそんな自覚はないはずだと言われるけれど、でもそうだと思うな。だからタブーって気づかずに取り上げてしまう場合が少なくないんです。

でも確かにおっしゃるとおり、世の中には、いかに、本当は知らないといけない、考えないといけないのに、見ない振り、知らない振りしてることが多いのかってことですよね。

■「放送禁止歌」(次頁)や、「A」、「A2」(次々頁)にもつながっていきますね。

そうですね。日本の閉塞的な風土は、よそから来たものとか、異端なものを拒む傾向がとても強いと感じています。右へ倣え、で左向く人があっちゃ駄目みたいなとこがあって。それに、スケープゴートを作りたがるんだよね。誰かを攻撃することで安心してしまう。臭いものにフタをする。そして、安心する。それの繰り返しです。

オウムの映画を作ったとき、「なんであんな悪い奴らの肩を持つんだ」とか「オウムのPR映画だ」とか、いろいろ言われました。でも映画を観てもらえればわかるけれど、信者たちは一般の人と変わらない、普通の人間なんです。いやもしかしたら彼らは、僕たち以上に普通で優しいかもしれない。

残虐で凶暴だから凶悪な事件を起こすのではなく、純粋で善良だからこそ凶悪な事件を起こす場合があるんです。さっき言ったポーランドの村でのユダヤ人虐殺や、関東大震災の際の朝鮮人虐殺もそうですね。殺したのは普通の男たちです。

タブーに鈍感だから作れたという意味では「放送禁止歌」もそうですね。歌詞の中にまずい部分があるからって、放送禁止にする。どこがまずいかって、自分たちで差別を作っておいて、それを隠す。それに、放送禁止用語っていうのもあって、肉屋、八百屋、魚屋、今は全部マスメディアで言ったり書いたりすることが難しい。本屋だけぎりぎりOK。理由がわからない。つまり無自覚な自主規制。そうやって標識を自分たちで作っている。作った標識で縛られている。たとえば今、日本って、以前よりも治安が悪くなっているって思いますか?

■ええ、最近そうなのかなと思います。

そんなこと、全然ないんですよ。昨年の殺人事件の認知件数は1199件で、戦後最低の記録です。つまり治安はとてもよくなっている。00年に少年の犯罪が増加してるとの前提で少年法が変えられたけれど、その前提もまったくの虚偽です。少年事件のピークは60年代前半で、今はその4分の1に減少しています。市場原理に縛られたマスコミは、不安や恐怖を煽ります。なぜならそのほうが視聴率は上がるし、部数は伸びるから。

メディアがそんな商業主義でいいのかと怒る人がいるけれど、でもある意味で仕方がない。だって営利企業ですから。売り上げを追うことは当たり前です。だから見たり読んだりする側が意識を変えねばならない。そうすればメディアなんか簡単に変わります。

テレビがこれほどに単純化された情報ばかりを提示するようになったもうひとつの要素はリモコンです。これが普及して、すぐにチャンネルを変えられようになってしまった。だから、常にわかりやすくしている。白、黒、善、悪、右、左、くっきり分けている。

日本に来た海外の友人によく言われます。「なぜニュース番組でラーメンや回転寿司のランキングを放送するんだ。なぜこれほどモザイクやテロップが多いんだ。なぜ殺人事件のニュースばっかなんだ」って。殺人事件は54年が一番多かった。3千81件です。アメリカも同じように凶悪犯罪は減っている。でもちゃんとそれを公表している。ところが日本は治安がよくなっていることを警察もメディアも政治家もきちんとアナウンスしない。だから体感治安は悪化する一方です。

固定化された方向ばかりで固まるのが、マスメディアの傾向、特性です。刺激的でわかりやすい視点です。だから視点を変えれば、別の側面が現れます。つまりメディアリテラシーです。9・11の事件で世の中の流れは変わってきた。すべての情報が開示されているわけではない。都合のいい情報だけが与えられている。

常にリスクがあるのを意識しないと、もっと怖いことが起こる。メディアをどう使うか、いろんな側面があるけど、日本人は特に群れる傾向が強い。つまり集団で暴走しやすい。だからもっと自覚しないと。

■ぶっそうだと煽るから、死刑廃止論が出ても、なかなか進まないんですね。

「これだけ治安が悪いから厳罰化は当たり前」ということになるし、その延長に今の死刑制度があります。内閣府のアンケートによれば、死刑存置を希望する人は全国民の84%。とても突出した数字です。先進国で今も死刑を存知している国はほとんどない。たとえばヨーロッパでは独裁国家といわれるベラルーシ以外はすべて廃止しています。例外としてはアメリカと日本。でもそのアメリカも、最近は死刑執行数は減少の傾向にあります。

死刑を廃止しても凶悪犯罪が増えないことは、廃止国が示しています。つまり死刑には犯罪抑止効果はない。問題のもうひとつは冤罪です。かなり多い。でも免罪がたとえなくなっても、僕はやっぱり死刑は廃止すべきだと思う。

日本の凶悪犯罪は以前より減っている。だのに、報道では、凶悪な犯罪が増えているかのようにあおる。だから、人びとは不安になる。

どうすればいいですかって聞かれたとき、僕はNHKを応援しましょうって答えています。皮肉じゃないですよ。市場原理に縛られない大切なメディアです。だから不祥事が続いたとき、なくしてし

まえとか民営化しろとか言う人がいるけれど、それで困るのはこっちです。ただし今のNHKは確かにダメです。政権与党の顔色ばかり気にしている。変わってもらわないといけない。

それから、これが大切。いい番組作ったら、「良かったよ」って、一本電話でも、手紙でもすればいいから、ほめてやってください。苦情ならいっぱい来るけど、良かったってのはあまり来ないから、ディレクターやプロデューサーにとって、とても大きな励みになります。テレビ関係の仕事してたから、よくわかる。

メディアが変われば民意は変わります。そしてメディアを変えるためには民意が変わればいい。ニワトリと卵のようだけど、先に変われる可能性があるのは民意です。

■若い世代に人気の森達也さん。服装は夏なら短パン、常はどこにでもGパン。そんな飾らない姿、語り口調も柔らかく、「本は何を読んだの?」「映像は何を見たの?」・・・大きな瞳に見つめられて、ドキドキしたインタビューでした。

インタビュー・執筆 編集委員

千葉 有紀子

■プロフィール

俳優、不動産、広告会社など様々な職種を経て、テレビ番組制作会社に入社。ドキュメンタリー系の番組を中心に、40本以上の作品を手がける。テレビ放送予定のオウム真理教ドキュメンタリー制作中に、オウムに関する姿勢など見解の相違から、制作会社から契約を解除される。テレビ・ドキュメンタリーのはずだったオウム真理教の荒木浩を主人公とする「A」は自主制作映画となる。続編「A2」も制作。以降、執筆を続けながら、フリーランスのディレクターとして「放送禁止歌」「1999年のよだかの星」「ドキュメンタリーは嘘をつく」などテレビ・ドキュメンタリーの制作も並行する。著書に『放送禁止歌』(光文社知恵の森文庫)、『「A」マスコミが報道しなかったオウムの素顔』、『世界が完全に思考停止する前に』(角川文庫)、『A2』(現代書館)、『世界はもっと豊かだし、人はもっと優しい』(晶文社)、『いのちの食べかた』『世界を信じるためのメソッド』(理論社)、『ドキュメンタリーは嘘をつく』(草思社)、『王様は裸だと言った子どもはその後どうなったか』(集英社)、『悪役レスラーは笑う』 (岩波新書)、『暴力

の発生と連鎖』(人文書院、共著)など多数。

■「1999 年のよだかの星」(1999 年10 月2 日放送)

宮沢賢治の童話「よだかの星」にインスパイアされた森さんが、絵本(写真)と実写とのコラボレーションという手法で動物実験というジャンルに挑んだ作品。あらゆる化学物質の商品化の際に義務づけられる動物実験。その毒性や安全性は様々な種類の動物が実験台にされている。実験に反対する動物愛護団体や、最先端医療の現場を追っていく。

■『放送禁止歌~唄っているのは誰?規制するのは誰?~』(1999 年5 月22 放送)

岡林信康「手紙」、泉谷しげる「戦争小唄」、高田渡「自衛隊に入ろう」など。これらの歌は、なぜ放送されなくなったのか? その「放送しない」判断の根拠は? 規制したのは誰なのか? 森さんは、歌手、テレビ局、民放連、解放同盟へとインタビューを重ね、闇に消えた放送禁止歌の謎に迫っていく。参考書籍は、『放送禁止歌』(解放出版社、2000 年。光文社・知恵の森文庫、2003 年)

■『A』(1997 年、135 分)、『A2』(2001 年、126 分)

「A」は、オウム真理教(現・アーレフ)の広報担当者・荒木浩に密着取材したドキュメンタリー。TVディレクターであった森さんはオウムを悪として描くように強要するプロデューサーと衝突。契約解除の後も、自主製作で完成させた。その2 年

半後、足立区のオウム施設を訪れたドキュメンタリー。教団を排斥する運動に結集する地域住民と信者との関係などを取材。2002年山形国際ドキュメンタリー映画祭、市民賞と特別賞を受賞。ともにDVDが発売されている。参考書籍は、『「A」撮影日誌―オウム施設で過ごした13 カ月』(現代書館、2000年)、『「A」―マスコミが報道しなかったオウムの素顔』 ( 角川文庫、2002年)、『A2』(現代書館、2002

年。共著:安岡卓治)