Five years on, the Great Recession is turning into a life sentence

(あれから5年。大不況は終身刑となりつつあります)

By Ambrose Evans-Pritchard, International business editor

Telegraph: 5:30PM BST 12 Aug 2012

The forces at work are tidal in power.

がわかるけどわかりません(>

(あれから5年。大不況は終身刑となりつつあります)

By Ambrose Evans-Pritchard, International business editor

Telegraph: 5:30PM BST 12 Aug 2012

Five years into the Long Slump it almost seems as if we are back to square one.

ロングスランプに入ってから5年になりますが、まるで振り出しに戻っちゃったかのようであります。

China is sufficiently alarmed by the flint hardness of its "soft-landing" to talk up trillions of fresh stimulus. The European Central Bank is preparing to print “whatever it takes” to save Spain and Italy. Markets are pricing in an 80pc chance of yet more printing by the US Federal Reserve in September or soon after.

中国は、数兆元規模の追加刺激策を宣伝しまくるほど、「ソフトランディング」の鋼のごときハードさに非常な危機感を感じています。

欧州中央銀行は、スペインとイタリアを救うために「幾らでも」紙幣を増刷する準備を進めています。

マーケットは、FRBが9月かその後間もなく更に紙幣増刷を行う確率を80%と考えています。

There is no doubt that the three superpowers acting in concert can launch a mini-cycle of growth early next year - assuming they deliver on their rhetoric - but the twin headwinds of debt-leveraging and excess manufacturing plant across the globe cannot easily be conjured away.

上記の三大勢力が一斉行動を行うことで来年初頭にミニ・成長サイクルが稼動し得る(三者が有限実行すると仮定します)のは疑いようもありませんが、全世界的な債務レバレッジと過剰生産能力という双子の逆風は容易に追い払えないでしょう。

The world remains in barely contained slump. Industrial output is still below earlier peaks in Germany (-2), US (-3), Canada (-8) France (-9), Sweden (-10), Britain (-11), Belgium (-12), Japan (-15), Hungary (-15) Italy (-17), Spain (-22), Greece (-27), according to St Louis Fed data. By that gauge this is proving more intractable than the Great Depression.

世界は今も不況を殆ど封じ込められていません。

セントルイス連銀のデータによれば、工業生産は引き続きドイツ(-2)、米国(-3)、カナダ(-8)、フランス(-9)、スウェーデン(-10)、英国(-11)、ベルギー(-12)、日本(-15)、ハンガリー(-15)、イタリア(-17)、スペイン(-22)、ギリシャ(-27)でピークを下回っています。

その基準でいけば、これは大恐慌よりも厄介であることを証明しています。

Some date the crisis to August 9 2007, the day it became clear that Europe’s banks were up to their necks in US housing debt. The ECB flooded markets with €95bn of liquidity. It seemed a lot of money then. The term “trillion” was still banned by the Telegraph style book in those innocent days. We have since learned to swing with the modern dance music from central banks.

今回の危機の発生日を、ヨーロッパの銀行が米国の住宅関連債務に首までどっぷり漬かっていることが明らかになった日、2007年8月9日と考える人もいます。

欧州中央銀行は950億ユーロもの流動性を注入してマーケットをジャブジャブにしました。

当時は途方もない金額に思えました。

無邪気なあの頃、「兆」という単位は小紙のスタイルブックで禁止されてすらいたのです。

その後、僕らは中銀の今風なダンスミュージックに合わせて踊ることを知ってしまったのです。

For me, the defining moment was twelve days later when yields on 3-month US Treasury bills to crashed from 3.76pc to 2.55pc in just two hours. At first we thought it was a mistake, a screen glitch. Nothing like this had happened before, not during the crashes of 1929 or 1987, or after the Twin Towers attack on 9/11.

僕の場合、決定的な瞬間はその12日後、米国債3ヶ月物の利回りが僅か2時間で3.75%から2.55%にまで急落した瞬間でした。

当初僕らは、なんかの間違いだ、誤作動だと思っていました。

1929年か1987年のクラッシュの間を除いて、または9.11同時多発テロ後を除いて、こんなことは起こった例がなかったからです。

Investors were pulling money out of America’s $2.5 trillion money market industry in panic. This was the long-feared heart attack in the credit system, even if the economic malaise behind it did not become clear for another year.

投資家はパニックになって、2.5兆ドル規模の米国のマネーマーケットから資金を引き上げていました。

たとえ背景にある経済停滞があと一年間明らかにならなかったとしても、これは前々から危惧されていた信用システムの心臓発作だったのです。

The original trigger for the Great Recession has since faded into insignificance. America’s house price bubble -- modest by European or Chinese standards -- has by now entirely deflated. Warren Buffett is betting on a rebound. Fannie and Freddie are making money again.

その後、大恐慌のそもそものきっかけは無意味になってしまいました。

米国の住宅価格バブル(欧州や中国の規模からみれば可愛いものですが)は、今や完全に沈静化しました。

ウォレン・バフェット氏は再び値上がりすると考えています。

ファニー・メイとフレディー・マックは、再び利益を出しつつあります。

Five years on it is clear that subprime was merely the first bubble to pop, a symptom not a cause. Europe had its own parallel follies. Britons were extracting almost 5pc of GDP each year in home equity by the end. Spain built 800,00 homes in 2007 for a market of 250,000. Iceland ran amok, so did Latvia and Hungary. The credit debacle was global. If there was an epicentre, it was Europe’s €35 trillion banking nexus.

あれから5年、サブプライムは最初に弾けたバブルに過ぎなかったということ、原因ではなく症状であったということは明らかです。

ヨーロッパはヨーロッパで独自の愚行を犯していました。

英国は終わりまでに、ホームエクイティ・ローンの年間引き出し金額がGDPの5%近くに上るようになっていました。

スペインは2007年に、25万戸規模のマーケットに対して80万戸の住宅を建設しました。

ラトビアやハンガリーもご同様です。

信用危機は世界的なものだったのです。

震源地があったとすれば、それは35兆ユーロ規模の欧州系銀行団でした。

Monetarists blame the ECB and the Fed for keeping money too tight in early to mid 2008, pushing a fragile credit system over the edge. They blame “pro-cyclical” regulators for aborting recovery ever since by forcing banks to raise asset ratios too fast. They are right on both counts.

2008年初旬から中旬にかけて金融を引き締め過ぎ、弱体化していた信用システムを追い詰めたとして、マネタリストは欧州中央銀行とFRBを批判しました。

また、余りにも急激な自己資本比率引き上げを銀行に強制して、それ以降の景気回復を頓挫させたとして、「景気循環連動型」の規制当局を批判しました。

いずれも正しい主張です。

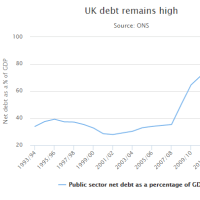

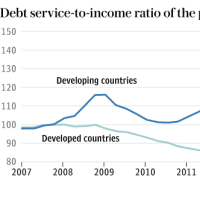

Yet the `Austrian School’ is surely right as well to argue that a rise in debt ratios across the rich world from 167pc of GDP to 314pc in just thirty years was bound to end badly. There comes a point when extra debt draws down prosperity from the future. The future arrived in 2008.

しかし、僅か30年間の間に先進国の債務比率がGDP比167%から314%に上昇するなど、悪い結果をもたらすものだと論じる「オーストリア学派」も確かに正しいのです。

債務の増加が将来の繁栄の切り崩しに転じるところに行き着いてしまうのです。

A study by Stephen Cecchetti at the Bank for International Settlements concludes that debt turns “bad” at roughly 85pc of GDP for public debt, 85pc for household debt, and 90pc corporate debt. If all three break the limit together, the system loses its shock absorbers.

国際決済銀行のスティーヴン・チェチェッティ氏の研究によれば、公的債務、家計の債務、企業の債務がそれぞれGDPの85%、85%、90%に達すると、債務は「不良化」するそうです。

この3つが全て限界を超えれば、システムはショック・アブゾーバーを失います。

“Debt is a two-edged sword. Used wisely and in moderation, it clearly improves welfare. Used imprudently and in excess, the result can be disaster,” he said.

「債務は諸刃の剣だ。賢明かつほどほどに使われれば、明らかに福祉を向上させる。軽率かつ過剰に使われれば、大惨事を招く可能性がある」と同氏は言います。

Creditors and debtors may in theory offset each other, but what actually happens in a crunch is that borrowers cut back feverishly. Creditors do not offset the effect. The whole system spins downwards. It is debt’s fatal “asymmetry”, long overlooked by New Keynesian orthodoxy.

債権者も債務者も理論上はお互いに打ち消し合うはずなのですが、不況の中で現実に起こるのは債務者の猛烈な(債務)削減です。

債権者はその影響を打ち消しません。

システム全体が悪循環に陥るのです。

それは新ケインズ主義が昔から見過ごしてきた、債務の致命的「アシンメトリー」なのです。

It is how people behave, and how countries behave. Creditor Germany did not offset the squeeze in Club Med. Creditor China did not offset the squeeze in the US. The world contracted.

人がそのように振る舞うのなら、国だってそのように振る舞います。

債権国ドイツは地中海倶楽部の債務削減をオフセットしませんでした。

債権国中国は米国の債務削減をオフセットしませんでした。

世界的に経済が縮小したのです。

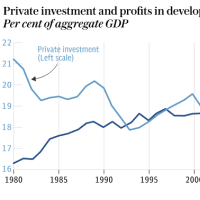

But why did the credit bubble happen in the first place? You could argue that it is merely the flip-side of too much saving. The world savings rate has crept up to a modern-era high of 24pc of GDP. That is the most important single piece of information you need to know to understand the great economic drama we are living through.

とはいえ、そもそも信用バブルなど何故起こったのでしょうか?

過剰貯蓄の裏返しに過ぎないと論じることが出来るかもしれません。

世界の貯蓄率は現代に入ってから最高のGDP比24%まで上昇しました。

それこそが、僕等が体験中の偉大なる経済ドラマを理解するために知るべき、唯一つの最重要情報なのです。

There is nowhere for this money to go. The funds flood into investment -- now a world record 49pc of GDP in China -- or into asset bubbles.

お金の行き先はなくなりました。

資金は投資に向かうか(中国では史上最高のGDP比49%)資産バブルに向かいました。

So my candidate for chief cause is Asia’s `Savings Glut’, and indeed whole the structure of East-West trade under globalisation.

以上により、僕のA級戦犯候補はアジアの「過剰貯蓄」であり、グローバル化のもとにある東西貿易構造そのものです。

The emerging powers built up $10 trillion of foreign reserves -- ie bonds -- in a decade. They flooded the global bond market. That is why spreads on 10-year Greek debt fell to a wafer-thin 26 basis points over Bunds in the bubble.

新興国は10年間で10兆ドルもの外貨準備(つまり国債)を積み上げました。

この外貨準備は国際債券相場をジャブジャブにしました。

だからこそ、バブルの時、ギリシャ国債10年物とドイツ・ブントとの金利スプレッドが僅か26BPにまで下落したのです。

They also flooded Western markets with cheap goods, driving down goods inflation. Western central banks -- in thrall to inflation-targeting -- cut short-term interest rates ever lower. They set the price of credit too low, forcing pension funds and insurers to hunt frantically for yield to match their books. The central banks compounded the effect.

また、新興国は西側のマーケットを安物でジャブジャブにして、物価上昇を抑制しました。

西側諸国の(インフレ目標の奴隷)中銀は、短期金利をこれまで以上に引き下げました。

中銀が信用コストを低くし過ぎたため、年金基金や保険会社はルールに合うような金利の商品を死に物狂いで探さなくてはならなくなりました。

西側諸国の中銀が影響を増大させたのです。

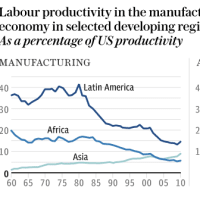

Western multinationals played their part in this saga. They drove up the profit share of GDP to historic highs, playing off wage rates in the US and Europe against cheaper labour in China, Latin America, or Eastern Europe. That too concentrated wealth among those who tend to buy shares, land, and Impressionist paintings, rather than goods. The GINI coefficient of income inequality went through the roof, as it did in the late 1920s. It is a formula for asset bubbles.

西側の多国籍企業もこの物語の当事者です。

GDPに対するこのような企業の利益割合は史上最高となり、米国と欧州の賃金水準を中国、南米、または東欧の割安な労働力に対抗させました。

それも、商品よりも株式、土地、印象派絵画などを購入する傾向のある人々に資産を集中させました。

所得分配の不平等さを測るジニ係数は、1920年代終盤のように、急上昇しました。

それは資産バブル発生の方程式なのです。

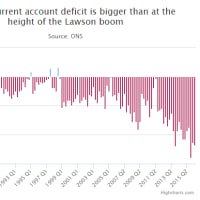

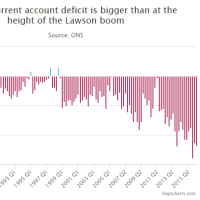

The credit bubble disguised the exorbitant imbalances in trade, capital flows, and incomes. The game could continue only as long as the West in general -- and the Anglosphere and Club Med in particular -- were willing to run ruinous current account deficits, borrowing themselves into dire trouble.

信用バブルは、貿易、資本移動、所得の途方もない不均衡を隠蔽しました。

西側全般(および、特にアングロ・サクソン圏と地中海倶楽部)が破滅的な経常赤字を出し、致命的な危機に至るまで借金を続けることを厭わない限り、このゲームは続いたことでしょう。

As soon as the debtors hit the brakes and slashed spending, the underlying reality was exposed. There is too much saving and too little consumption in the world to keep growth, and people in jobs. It is the 1930s disease. On this the Keynesians are right.

債権者が急ブレーキをかけて支出を削減し始めるや否や、根本的な現実があらわになりました。

成長を続けられないほど、人が職を得られないほど、世界は金を貯め込み消費を控えているのです。

それこそが1930年代病なのです。

これについて、ケインズ主義者は正しいのです。

None of this would have been any different if banks had been saints. The forces at work are tidal in power.

銀行が清く正しかったとしても、このようなことになっていたでしょう。

作用している力の強さは周期的に変わるのです。

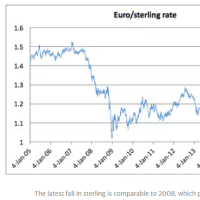

So this is where we are in the summer of 2012. The imbalances are slowly correcting. Wage inflation has eroded Asia’s competitiveness. China’s current account surplus has dropped from 10pc of GDP in 2007 to around 2.5pc this year.

そんなわけで、2012年夏、僕らはこのような状態にあるのです。

不均衡は緩やかに是正されつつあります。

賃金上昇でアジアの競争力は損なわれています。

中国の経常黒字も2007年の10%から2012年は2.5%程度にまで下落しました。

Yet Europe refused to adjust. Germany is still running a surplus of 5.2pc, down from 7.4pc in 2007. The North has refused to offset the demand squeeze in Club Med. Indeed, Germany legislated its own internal squeeze through a balanced budget law and imposed this curse on the rest of Euroland. The effect is to trap Euroland in chronic slump, at least until the victims rebel and take matters into their own hands.

それでもヨーロッパは適応を拒絶しました。

ドイツの経常黒字は、2007年の7.4%よりは減りましたが、未だに5.2%もあります。

北部欧州は地中海倶楽部の需要縮小を埋め合わせることを拒絶しました。

そう、ドイツは財政均衡法による独自の国内緊縮策を法制化した上に、この呪いを他のユーロ諸国にも広めたのです。

これによりユーロ圏は、少なくとも被害国が反乱を起こして自らの手で対処するようになるまで、慢性的不況の虜になりました。

As for our debt mountain, we have barely begun the great purge. Michala Marcussen from Societe Generale says the healthy level is around 200pc of GDP for advanced economies. If so, we have 100 points to cut.

我が英国の借金の山はどうかと言いますと、僕らは大粛清を始めてすらいません。

ソシエテ・ジェネラルのMichala Marcussen氏によれば、先進国の健全な債務率はGDP比200%程度とのこと。

だとすれば、僕らは100ポイント削らなければなりません。

This cannot be achieved by austerity alone because economic contraction would tip us all into a Grecian vortex. Such a cure is self-defeating.

これは緊縮策だけで達成出来ることではありません。

というのも、経済縮小は僕等全員をギリシャ的嵐に追い込むからです。

そのような解決法では自滅します。

Much of the debt will have to be written off. Whether this done by inflation (1945-1952) or default (1930-1934) will be the great political battle of this decade. Pick your side. Pick your history.

債務の大半は損金処理しなければならなくなるでしょう。

インフレで処理するか(1945-1952年のように)、デフォって処理するか(1930-1934年のように)、その選択は2010年代最大の政治バトルになるでしょう。

どちらを応援するか心を決めて下さいね。

あなたの歴史を選んで下さい。

The forces at work are tidal in power.

がわかるけどわかりません(>

構造的なものだから一時的なものだ、というのがアンブローズさんのEMU論だったりもするので、面白いところなんでしょうか。

それにしても、ロンドン・オリンピックで再認識させられましたが、英国の芯を残したMorphing技術は凄いですね。

一年回っただけでこんなことになっているとはw

ついでに、こんなことになっているのに中の人は余りにも何も変わってなさ過ぎて…独り言です、はい。