Europe and the Law of Sticky Wages (technical)

(欧州と非伸縮的賃金の法則(テクニカルです))

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 6:41PM BST 05 Apr 2012

(欧州と非伸縮的賃金の法則(テクニカルです))

By Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph: 6:41PM BST 05 Apr 2012

How is wage erosion going to play out across Europe’s Arc of Depression?

賃金下落は欧州の不景気の弧でいかに展開しているのでしょう?

The Federal Reserve Bank of San Francisco has an essay on its website showing that US wages in the industries in most trouble have scarcely dropped at all since the onset of the Great Recession - despite economic - even though the country has one of the most flexible labour markets in the world.

サンフランシスコ地区連銀がホームページにエッセーを掲載しました。

米国の最も不景気な産業で働く人々の賃金は、大不況勃発以降も、全く下がっていないと示すものです…経済状況にも拘らず…米国は柔軟さにおいては世界屈指の労働市場を有しているにも拘らずです。

You can erode real wages through inflation, but it is nigh impossible to cut them in absolute terms. They are famously "sticky", as Keynes warned in the 1920s. Call it cultural resistance if you want, or human psychology, or common sense.

インフレで実質賃金を下げることは可能ですよ。

でも、絶対的に下げることはほぼ不可能なのです。

1920年代にケインズ氏が警告されたようにですね、あれは「非伸縮的」で有名なのです。

お望みならば、文化的レジスタンスとでも、人間心理とでも、はたまた常識とでも及び下さい。

Employers are loathe to cut to nominal wages because this "can reduce morale and prompt resistance even in difficult economic times (Kahneman, Knetsch, and Thaler 1986)".

雇用する側は名目賃金の引き下げを憎悪しています。

というのも、これをすれば「不景気の時ですらモラルの低下と反抗心の発生を促し得る(Kahneman, Knetsch, and Thaler 1986)」からです。

So how on earth is this going to play out across Europe’s Arc of Depression, with Franco-era labour laws still only partially reformed in Spain, and Mario Monti struggling to push through reform of Article 18 of the labour code?

であれば、ですよ、欧州の不景気の弧では、スペインではフランコ時代の労働法がほぼ無傷で残っていますし、マリオ・モンティ伊首相だって労働法第18条の改正に悪戦苦闘しているのに、一体全体どうやって賃金下落が起こっているのでしょうか?

Portugal, Italy, and Spain need an "internal devaluation" of around 20pc to claw back competitiveness within EMU. This means draconian wage cuts for year after year.

ポルトガル、イタリア、スペインがユーロ圏内で競争力を取り戻すためには、約20%ほどの「域内通貨切り下げ」が必要なのです。

これはつまり、毎年々々、厳しい賃金カットが行われることを意味します。

Yes, Mussolini pulled off a 20pc cut in wages with Fascist control over the unions to underpin his Lira Forte policy in the late 1920s. How can a democracy bring about such cuts in private sector wages without use of police coercion?

そう、ムッソリーニは1920年代終盤、強いリラ政策を支えるために、労働組合を全体主義で掌握して、賃金の20%削減に成功しました。

どうしたら民主主義は、治安部隊の強攻策を用いることなく、民間部門でこのような賃金カットを実現出来るのでしょうか。

The Baltic states have done so in very particular circumstances, but mostly with devastating falls in GDP (26pc top to bottom in Latvia, and some have the gall to cite Latvia as a success story). Such economic contractions across Club Med as a whole would be large enough in aggregate to tip the whole eurozone into catastrophe.

バルト諸国は非常に特殊な状況でこれを実施しましたが、大半の国でGDPが壊滅的に減少しました(ラトビアでは最大26%減少しましたが、ラトビアを成功例として挙げる恥知らずはいます)。

全地中海倶楽部諸国で同様の景気縮小が起これば、ユーロ圏を丸ごと地獄に落とすほどの大惨事になるでしょう。

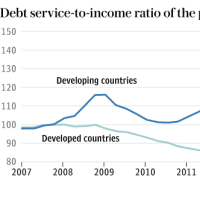

The combined public and private debt burden in Spain, Italy, and Portugal is much larger as a share of GDP than in Estonia, and even Latvia. The risk of debt-deflation dynamics is much greater.

スペイン、イタリア、ポルトガルの官民合わせた債務負担は、エストニア、いや、ラトビアのGDPにおける債務比率すら凌駕しているのです。

債務デフレ動学のリスクは遥かに大きいのです。

The EMU strategy of wage deflation across half Europe is simply not doable. It was tried in the early 1930s, with results of varying awfulness.

欧州の半分で賃金デフレを起こすというEMUの戦略は、とにもかくにも、実行不可能なのです。

1930年代初頭にも試されましたが、その結果は惨憺たるものでした。

The 500 deflation decrees of Pierre Laval in 1935 led to violent docker strikes in France, with police killings, mass protests and ultimately the electoral uprising of the Front Populaire in alliance with the Communists - at which point, capital flight forced the collapse of the Gold Standard in any case.

フランスでは、1935年にピエール・ラヴァル内閣が大々的なデフレ政策を推し進め、港湾労働者による暴力的ストライキ、大規模抗議運動、そして遂には共産党と手を組んだフランス人民戦線の選挙大勝利を招きました。

その時点で、資本の逃避が発生し、金本位制の崩壊を余儀なくしました。

The whole gruelling episode caused by five years of deflation proved pointless in the end. It pushed France dangerously close to conflict, some even say civil war.

5年間のデフレがもたらした上記の悲惨な事件は、全く無意味だったということが最終的に明らかになりました。

それはフランスを、対立状態の寸前に追い込みました(内戦と呼ぶ人すらいます)。

This in a nutshell is what Europe is now doing to a string of countries.

要するに、これこそ欧州が今現在、多数の国に対して行っていることなのです。

Why? For What?

何故なんでしょう?

何の為なんでしょう?