自分史『或るベビーブーム世代の生活世界』の本文「はじめに」では、以下の三項目について記述した。

1)「「ベビーブーム世代」と「団塊世代」」、

2)「個人―生活世界―社会」、

3)「時の旅人~筆者が「自分」を探検する」

前回は2)の「生活世界」について説明した(22年6月4日付)。

そこで今回は、世代表現として「ベビーブーム(BB)世代」(主として使われる「団塊世代」ではない)を選んだ理由を説明する。

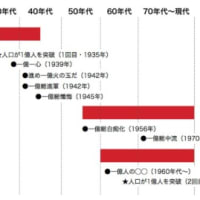

筆者は1948年に生まれ、当初は「BB世代」(1947-49年誕生)と呼ばれ、社会人以降は堺屋太一氏が命名した「団塊の世代」(1976年、同名の書籍(講談社))と呼ばれる世代に括られる。近年、自分自身は世間に倣って後者を使っていた。しかし、本稿を書く過程で、どちらの言葉を使うのか?

先ずは、神奈川県立図書館での蔵書のタイトルを調べる。「BB世代」を含むものは3冊、「団塊世代」を含むものは何と39冊。圧倒的に後者が多い。世の中は広く「団塊」を使っている。しかし、待てよ!単なる「塊」?この言葉は筆者の感覚に合わない!

「誕生・始まり」を連想させるBB現象が、生活再建へ向かう終戦後に起きたことに筆者は感慨を持つ。また、混乱期の中で子どもを生み育てた親世代は、その成長を精神的支えにしたことも想像に難くない。

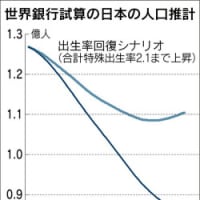

更にBB現象は、戦後の日本だけでなく、北米、欧州等でも共通に現われた世界的な事象であった。その背景には世界大戦による従軍者の動員と、終戦後の帰国が指摘される。一方、大戦中は従軍者だけではなく、住民の生活空間までもが戦争に巻き込まれ、多くの死傷者が出た。日本では玉音放送(1945年8月)によって住民に終戦(敗戦)を知らせ…半年のうちに世相は変わり、その後にBB現象が到来する。

そう考えると、「ベビーブーム」は人間的な、余りにも人間的であり、「団塊」などとの言葉では表現できない事象である。また、それが優秀な経済官僚の方の発想であることが、当時の日本が置かれた社会状況を示し、更に、マスメディアとそれを包む当時の国民的雰囲気も感じさせる。

但し、ベビーブームとの言葉の発祥地は米国だ。それは第一次世界大戦後(1918-29年)に起り、第一次とされている。更に第二次大戦後も起こる(1946-64年)、この時の世代はBaby Boomerと呼ばれる。更に日本の第二次BB現象に相当する世代はEcho Baby Boomer と呼ばれる。

(参照:Wikipedia、「ベビーブーム」)