■小笠原でも離島留学を導入したい!そんな想いを胸に、

すでに離島留学を実践している神津島に自主視察にお邪魔してきました。

教育長、教育係長、寮長さん、副校長が対応してくださり、

そして現役の島出身の在校生と留学生にもお話を聞かせて頂きました。

実際に実施している方々、支えてくれている方々、通っている皆さんの話が聞けて、

とても参考になる事ばかりでした♪

本当にありがとうございました!

僕が住む母島には高校がなく、50㎞隣の父島には高校があり、

母島出身の高校生が生活する寄宿舎「ぎんねむ寮」があります。

東京の島では神津島、新島、八丈島が島外から離島留学生を受け入れていて、

大島は都立大島海洋国際高校で外部から生徒を受け入れています。

小笠原は現時点では島外からの生徒の受け入れはしていません。

地域の保護者や先生、他の島嶼のからはぜひ!と沢山の声があります。

離島留学は島の高校生はもちろん、島の未来につながる可能性を秘めていますので、

小笠原もぜひ導入できればと思っています。(母島も!)

■都立神津高校では離島留学の目的として、

学校の活性化、生徒の学力向上、村の活性化を図ることに実施しているそうです。

神津高校で離島留学が開始となったのが平成28年。

始まった背景としては、

高校のひと学年の生徒数がひと桁になったことの危機感が始まりだったそうです。

最初の留学生は1名から始まり、2年目からは3名、

その後は3~5名の高校生を毎年受け入れているそうです。

受け入れ対象は東京都の本土に住む高校生。

3年間通しで在籍する形だそうです。

他の島からの受け入れはしてないそうです。

開始当初はホームステイ型から留学生受け入れを始めて、

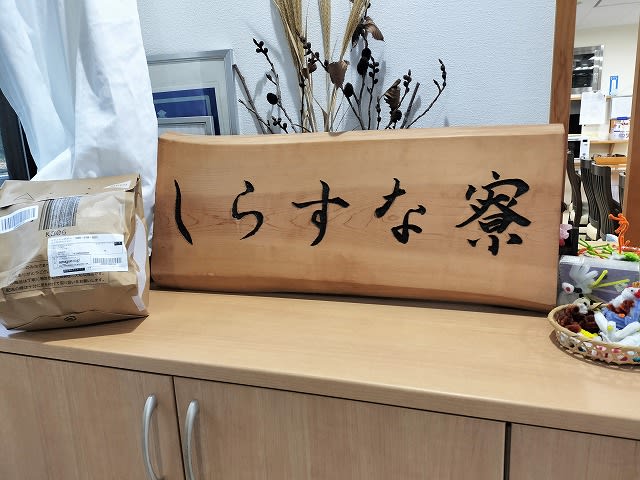

平成31年の4期生からは村が「しらすな寮」という寄宿寮ができて、

そこから寮一本で離島留学が続いているそうです。

現在は寮長さんが2名いて、調理の方が2名いらっしゃるそうです。

学校は都立ですが、寮は神津島村が運営しているのもポイントと思います。

(都立小笠原高校の母島出身者向けのぎんねむ寮は都が運営しています)

今回はその「しらすな寮」の共用部分にお邪魔させて頂きました。

普段も生徒たちが食事をしたりする食堂部分が、

外部からの人との交流の場にもなるコミュニティールームにもなっていました。

共同の浴室やトイレ、男女別で棟が分かれていて、

一人一部屋の個室(6畳くらい)が割り振られているそうです。

↑これくらいの広さが一人部屋だそうです。

とても綺麗でよく考えられて作られているなぁと感じました。

寮の生活は規則正しく、掃除も洗濯も自分たちでやっているそうです。

↑こちらが「しらすな寮」

■今回は離島留学を担当する職員の方のお話も聞かせて頂きました。

本当に多岐にわたる質問をさせていただいて、参考になる話ばかりでした♪

外部から未成年である子供を預かるという、責任も伴い、とても大切な部分です。

しっかりと事前にその生徒自身と対話し、島で暮らしていけるかを図る意識も伺いました。

7月の見学、12月の面接を経て、3年間を神津島で過ごす離島留学生を受け入れるということ。

受け入れ側としては、人様の生徒を3年間預かることになるわけですから、

そのコンタクトする場はすごく重要な場になります。

親元を離れての慣れない島生活で適応できるかがポイントとなります。

覚悟を持って親元を離れて島に来て暮らすわけですから、多くの留学生の意識は高いそうです。

子供の頃からあまり面子が変わりにくい、というのが島の子供たちあるあるなのですが、

こうして外部から意識の高い同世代が来て、一緒に過ごすということは、

本当に島の高校生にとってもいい刺激となっているようです。

↑神津島の集落を望む

■そして、今回は現役の在校生と留学生と話をする場も設けて頂きました。

本当にありがとうございます!

本土で一大決心をして、本土の生活では得られない高校生活を送るためにも、

親元を離れてやってきたそうです。

生徒自身からも面接の話を聞いてみました。

やはりすごく緊張感をもって、しっかりと臨んでよく話したと伝えてくれました。

初めての島暮らし。

神津島に来てからは規則正しい生活で勉強の成績が上がった、

自分の生活を自分で意識してできるようになったなど、

色んな手応えを感じて、とてもいい笑顔で話してくれました。

島を卒業してからは、この島での経験を活かして将来を頑張りたい!としっかりと話していました。

将来がとても楽しみです(^^♪

この春、島に来たばかりの9期生にも話を聞く機会があり、

「島に来て、とても楽しく、本当に来て良かった!」と笑顔で言っていました。

「この美味しすぎる新鮮な空気と美しい景観を知ってしまうと、

もう本土では満足できなくなってしまいます!」と嬉しそうに語っていたのが印象的でした(^_-)-☆

在校生にとっても子供の頃からあまり変わらないメンツに、新しい風が吹く期待があり、

とても意識が変わり、相乗効果があると感じているようでした。

神津高校のグラウンド

■留学生は寮生活との兼ね合いでなかなかバイトなどができない現状だそうですが、

道端で島の人と挨拶をしたり、スポーツをしたり、

勉強する時間をしっかりと確保できる生活なのだそうです。

今は地域との交流が薄いのが課題だそうで、もっと絡んでいきたい気持ちはあるそうです。

神津島の鈴木佑典議員が大島高校のボランティア部みたいな形の、

部活動で地域と関わるのも興味深いと思いました。

いずれにせよ、離島留学は島の在校生の数にもいい影響があるし、

地域にとっても色んなメリットがあるようです!

9年目ということで、これからその卒業していた生徒たちが、

留学した島に関わっていくのかが見えてくる年月だと思い、そこも興味深い部分でした☆

まだ島に就職する生徒は出てないそうですが、夏などよく遊びに来てくれて、

一緒にスポーツなども行って交流しているそうです。

その留学生達を支える寮長さん夫婦や、賄いを調理する島の方々、先生たち、

村長さん、教育委員会の皆様、

成人式にひとりひとりに20年分(留学生は3年分)のドキュメンタリー映像DVDを村がプレゼントする取り組みなど、

色んな人たちが島の宝である高校生を育んでいるのをしっかりと感じさせてもらえる視察となりました。

なんと小笠原高校にいた元教員の方もおり、小笠原の今後も踏まえたお話も含めて、色んな意見交換をすることができました。

小笠原で離島留学を実施するのに重要な沢山のヒントを頂けました。

どうもありがとうございました!