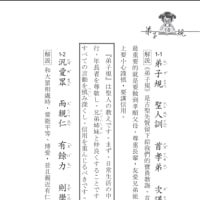

將加人 先問己 己不欲 即速已

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

【解説】將要對別人或想讓別人做一件事情,首先要問自己願不願意做。如果自己都不願意做,就不要讓別人去做。“己所不欲,勿施於人”。

【和訳】他人に何かするときは、まず自分の身に置き換えて考え、もし自分がほしくなければ、他人にしてはなりません。「己(おのれ)の欲(ほっ)せざる所は人に施(ほどこ)すこと勿(なか)れ」(注:『論語』顔淵第十二 2/『論語』衛霊公第十五23)。

●簡単解説:

★「己の欲せざるところ、人に施す勿れ」

(おのれのほっせざるところ、ひとにほどこすなかれ)

自分が好まないことは、きっと他人も好まないことであるから、他人に向かって実行してはいけない。 簡単に言えば、自分が好まないことは、他人に対してもしてはならない。

「子貢問曰、有一言而可以終身行之者乎、子曰、其恕乎、己所不欲、勿施於人。」(「論語-衛霊公第十五23」子貢問いて曰く、「一言にしてもって終身これを行なうべきものありや」、子曰く、「それ恕か、己の欲せざるところは、人に施すなかれ」)

子貢が質問しました、「一言で、生涯実行していくに値する言葉はあるでしょうか。」と、孔子は仰った、「それは恕であろうか、自分がしてほしくないことは、他人に対してもしてはいけないということです」。

人からされたくないことは、自分のほうからも人にしない。それは「相手を思いやる心」を持つべきでしょう。

思いやりまで届かなくても、他人の気持ちを自分の気持ちにすると、周りの人の良い言動を手本とする意識も高まりそうです。

「これはよいことだから」と独善的になって押し付けないように注意しないといけないですね。

★「恕」は許すこと・思いやりです。他人がどれほど大きな過ちをし、罪を犯していても、気にせず、恨まず、争わず、心を広くして慈悲に許してあげることです。なぜでしょうか。彼が無知であって、だれからも教えられていないからです。本当に可哀想なことです。現在、道徳倫理の教育がなくなり、その人の父母、祖父母、曽祖父母の代さえも、正しい道理が知らないのです。彼がもしきちんと教育され正しい道理を分かっていれば、きっとそのようなやり方をしなかったでしょうね。

今、彼は、一時的に、私利私欲に溺れ、染まり、迷い、堕落してしまいました。実に哀れなことです。仏経典で説かれている因果応報のように、不善を行えば、必ずその悪報を受けます。心で天国を作り、心で地獄も作ります。悪人は三途で長い間苦しみを味わうことになります。その苦しみなかで、いつか、彼はかならず反省することができ、心を改めることができます。悪人もいつか善人になれます。

仏法には「報怨以徳」(ほうえんいとく。怨みに報ゆるに徳を以ってす。怨みのある者に対して、愛情を以て接し恩恵を与えること)と教えてくださっています。たとえば、人は私に悪い態度で接しますが、私は慈悲な優しい顔で応対します。人は私に乱暴な言葉を言いますが、私は優しい丁寧な言葉で対応します。人は私の悪口を言いますが、私はその人のよいところを褒め、欠点を一言も口にしません。人は私と対立するような態度をとりますが、私はその人と対立しません。私はよく忍耐、譲歩します。けっして恨んだり、復讐したりしません。これは聖賢の教えです。聖賢の平等・慈悲な心です。幸福と智慧が溢れる心です。

仏法に三種類の悪を説かれています。

一つ目、他人が悪意・悪口・悪行をもって私に接してきて、私も同様に悪意・悪口・悪行をもって返すことは「悪」であります。

二つ目、他人が悪意・悪口・悪行をもって私に接しておらず、私が悪意・悪口・悪行をもってその人に接することは「大悪」であります。

三つ目、他人から恩恵・善意を受けているのに、私が恩知らずで、感謝せず、逆に悪意・悪口・悪行をもってその人に接することは「大悪」の中での「大悪」であると釈尊が述べられていました。

ゆえに、恩を知り、恩に報い、「報怨以徳」をすることは、本当の善であります。

★もし、怨みに恨みをもって、やり返せば、これは仏法が説く「冤冤相報」(えんえんそうほう。中国語で、お互いに恨み辛みを報い合い続けること)になり、相手とかたき同士になって、お互いやられてやり返すという繰り返しとなり、永遠に終わらず、双方とも痛い目に遭い、共に苦しむことで、生生世世互いが苦しむだけです。そのため、怨恨を解き放すべきです。だれからですか。このことを知った私からです。自分から先に、怨恨な気持ちを捨てます。この「怨恨な気持ち」は仏家が説く「執着」であって、煩悩の一つであります。

まして、本当に因果応報の定律を信じている人であれば、分かることですが、人の一生のすべてが「一飲一啄、莫非前定(いちいんいったく、さだめにあらざるなし。つまり、一口水を飲み、一口食事を食べるだけのような小さなことでさえ、すでに元から定められていることであって、すべては因果応報であります)であります。人生には偶然はありません。すべて過去に因があったからです。本当に、善因善報、悪因悪報です。もし私たちは過去世を知ることができれば、もう天のせい、だれのせいにもしません。すべては自業自得です。過去世で善を修めていれば、今世福報を享受し、過去世で悪を造ったのであれば、今世苦しい思いします。因果応報は事実です。微塵もずれたりしません。このことについては、細心に観察すれば、私たちの毎日の変化も善悪と密接な関係があります。たとえば、今日はとても楽しい気分でいます。あなたに必ずなんらかの善行があったからです。最近悪夢ばかりみます。あなたに必ずなんらかの不善の心や行いがあったからです。今日は体調不良です。それならば、最近、必ず、なにかの不善をしたからでしょう。

聖賢はこのような道理を知っているから、智慧の教育と因果の教育をもって人々に教えています。聖賢の教育を受け、道理を知れば、小さな衝突に出遭う時に、感情という煩悩を抑えることができ、冷静理智に保ちます。それで大きな衝突に発展せずに済みます。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

【解説】將要對別人或想讓別人做一件事情,首先要問自己願不願意做。如果自己都不願意做,就不要讓別人去做。“己所不欲,勿施於人”。

【和訳】他人に何かするときは、まず自分の身に置き換えて考え、もし自分がほしくなければ、他人にしてはなりません。「己(おのれ)の欲(ほっ)せざる所は人に施(ほどこ)すこと勿(なか)れ」(注:『論語』顔淵第十二 2/『論語』衛霊公第十五23)。

●簡単解説:

★「己の欲せざるところ、人に施す勿れ」

(おのれのほっせざるところ、ひとにほどこすなかれ)

自分が好まないことは、きっと他人も好まないことであるから、他人に向かって実行してはいけない。 簡単に言えば、自分が好まないことは、他人に対してもしてはならない。

「子貢問曰、有一言而可以終身行之者乎、子曰、其恕乎、己所不欲、勿施於人。」(「論語-衛霊公第十五23」子貢問いて曰く、「一言にしてもって終身これを行なうべきものありや」、子曰く、「それ恕か、己の欲せざるところは、人に施すなかれ」)

子貢が質問しました、「一言で、生涯実行していくに値する言葉はあるでしょうか。」と、孔子は仰った、「それは恕であろうか、自分がしてほしくないことは、他人に対してもしてはいけないということです」。

人からされたくないことは、自分のほうからも人にしない。それは「相手を思いやる心」を持つべきでしょう。

思いやりまで届かなくても、他人の気持ちを自分の気持ちにすると、周りの人の良い言動を手本とする意識も高まりそうです。

「これはよいことだから」と独善的になって押し付けないように注意しないといけないですね。

★「恕」は許すこと・思いやりです。他人がどれほど大きな過ちをし、罪を犯していても、気にせず、恨まず、争わず、心を広くして慈悲に許してあげることです。なぜでしょうか。彼が無知であって、だれからも教えられていないからです。本当に可哀想なことです。現在、道徳倫理の教育がなくなり、その人の父母、祖父母、曽祖父母の代さえも、正しい道理が知らないのです。彼がもしきちんと教育され正しい道理を分かっていれば、きっとそのようなやり方をしなかったでしょうね。

今、彼は、一時的に、私利私欲に溺れ、染まり、迷い、堕落してしまいました。実に哀れなことです。仏経典で説かれている因果応報のように、不善を行えば、必ずその悪報を受けます。心で天国を作り、心で地獄も作ります。悪人は三途で長い間苦しみを味わうことになります。その苦しみなかで、いつか、彼はかならず反省することができ、心を改めることができます。悪人もいつか善人になれます。

仏法には「報怨以徳」(ほうえんいとく。怨みに報ゆるに徳を以ってす。怨みのある者に対して、愛情を以て接し恩恵を与えること)と教えてくださっています。たとえば、人は私に悪い態度で接しますが、私は慈悲な優しい顔で応対します。人は私に乱暴な言葉を言いますが、私は優しい丁寧な言葉で対応します。人は私の悪口を言いますが、私はその人のよいところを褒め、欠点を一言も口にしません。人は私と対立するような態度をとりますが、私はその人と対立しません。私はよく忍耐、譲歩します。けっして恨んだり、復讐したりしません。これは聖賢の教えです。聖賢の平等・慈悲な心です。幸福と智慧が溢れる心です。

仏法に三種類の悪を説かれています。

一つ目、他人が悪意・悪口・悪行をもって私に接してきて、私も同様に悪意・悪口・悪行をもって返すことは「悪」であります。

二つ目、他人が悪意・悪口・悪行をもって私に接しておらず、私が悪意・悪口・悪行をもってその人に接することは「大悪」であります。

三つ目、他人から恩恵・善意を受けているのに、私が恩知らずで、感謝せず、逆に悪意・悪口・悪行をもってその人に接することは「大悪」の中での「大悪」であると釈尊が述べられていました。

ゆえに、恩を知り、恩に報い、「報怨以徳」をすることは、本当の善であります。

★もし、怨みに恨みをもって、やり返せば、これは仏法が説く「冤冤相報」(えんえんそうほう。中国語で、お互いに恨み辛みを報い合い続けること)になり、相手とかたき同士になって、お互いやられてやり返すという繰り返しとなり、永遠に終わらず、双方とも痛い目に遭い、共に苦しむことで、生生世世互いが苦しむだけです。そのため、怨恨を解き放すべきです。だれからですか。このことを知った私からです。自分から先に、怨恨な気持ちを捨てます。この「怨恨な気持ち」は仏家が説く「執着」であって、煩悩の一つであります。

まして、本当に因果応報の定律を信じている人であれば、分かることですが、人の一生のすべてが「一飲一啄、莫非前定(いちいんいったく、さだめにあらざるなし。つまり、一口水を飲み、一口食事を食べるだけのような小さなことでさえ、すでに元から定められていることであって、すべては因果応報であります)であります。人生には偶然はありません。すべて過去に因があったからです。本当に、善因善報、悪因悪報です。もし私たちは過去世を知ることができれば、もう天のせい、だれのせいにもしません。すべては自業自得です。過去世で善を修めていれば、今世福報を享受し、過去世で悪を造ったのであれば、今世苦しい思いします。因果応報は事実です。微塵もずれたりしません。このことについては、細心に観察すれば、私たちの毎日の変化も善悪と密接な関係があります。たとえば、今日はとても楽しい気分でいます。あなたに必ずなんらかの善行があったからです。最近悪夢ばかりみます。あなたに必ずなんらかの不善の心や行いがあったからです。今日は体調不良です。それならば、最近、必ず、なにかの不善をしたからでしょう。

聖賢はこのような道理を知っているから、智慧の教育と因果の教育をもって人々に教えています。聖賢の教育を受け、道理を知れば、小さな衝突に出遭う時に、感情という煩悩を抑えることができ、冷静理智に保ちます。それで大きな衝突に発展せずに済みます。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます