東漢(とうかん)の時に、黄香(こうきょう)という方がいました。黄香の小さい時、家はとても貧しいです。9歳の時に、母親が病気でなくなりました。黄香はとても悲しかったです。母親が病気の間は、ずっとそばで看病していました。母親が亡くなってから、ますます父親に孝行することに心がけていました。母親の死に対する悲しさを、父親への孝行の力に変えました。まだ小さいのに、家事を積極的にやり、父親の世話も一生懸命やりました。

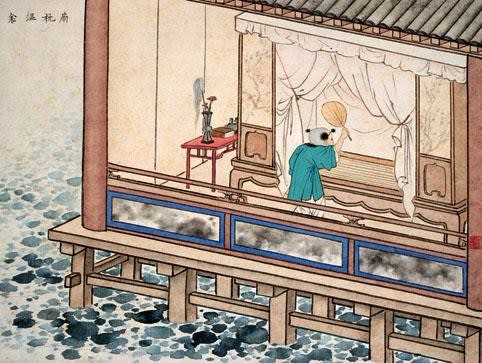

夏のような暑い日には、晩御飯の後に、黄香はすぐ父親の部屋へ行って、筵(むしろ。昔の夏はむしろを敷いて寝るから)に向かってうちわを扇いで、むしろが冷たくなるようにさせます。

父親が就寝するときにも、黄香は父親が寝やすいように、右手と左手を交代に使って、うちわを扇ぎ続けました。父親が眠り込むときになると、黄香の腕もとても痛くなっていました。それでも、黄香は毎日続けてやりました。

冬のような寒い日には、夕食の後に、黄香はいつも早めに父の部屋行って、布団のなかに入って、自分の体温で父親の布団を温めます。そういうふうにして、布団が温まってから、父親に就寝するようにさせていました。

そのように、日々親孝行に励む黄香のことが、近所で評判となり、人々に感心されていました。黄香が大きくなり、その孝行も広く知られていました。当時の太守(たいしゅ。郡の長官)劉護はその親孝行を聞いて、黄香を国の官職に就くように朝廷に推薦しました。昔はこのようなことを「孝廉を挙げる」と呼んでいました。

古代では、国の官僚の業務のなかに、国家に人材を推薦する役目がありました。人材を推薦する際に、二つの基準があります。一つは、孝行の「孝」です。もうひとつは清廉の「廉」です。親孝行できる人間ならば、きっと国にも忠実にできるからと、清廉潔白(せいれんけっぱく)な人間なら、かならず汚職せずに、公務に励み、法をきちんと守れるからです。それだから、孝子である黄香が「孝廉(こうれん)」に挙げられました。

後に、黄香は国の尚書令(しょうしょれい)までに務めていました。職務中も、いつも民衆のために一生懸命仕えていました。黄香は幼くして古典を熟読し、博学で文に長けていた。彼の書く文は江夏の町にその名が広く知られ、人々は彼を「天下第一、江夏に黄香あり」と褒め称えた。ゆえに、「黄香温席(こうきょうおんせき)」として、今でもその名が後世に語り伝えられています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます