お雛祭りのお茶会に

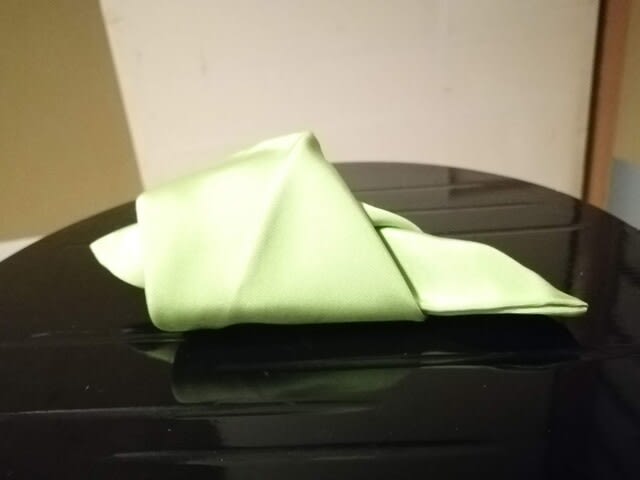

棚を使って 水指 棗 その上に お雛様にたたんだ帛紗を飾り付けて

かたちは もう少しきれいに整えて くださいね

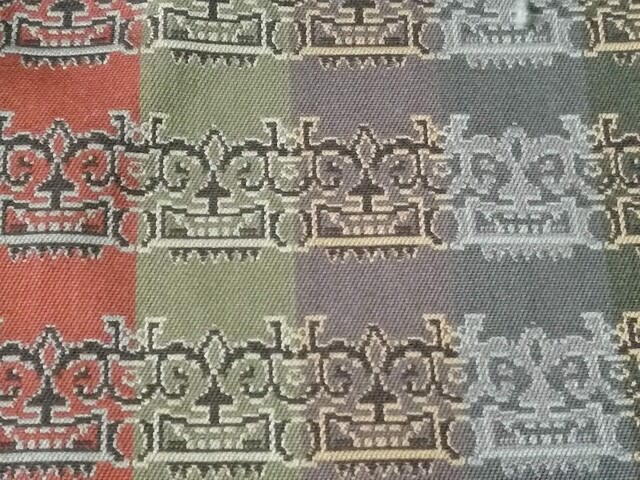

帛紗の色はいろんなのを使うと楽しいですよ

右側のお雛様を取り

着物の手前を広げれば そのまま帛紗がさばけるようになります

最後に 帛紗をもう一度 たたんで 二つ並べてから建水を下げます

お雛祭りのお遊びの お点前ですけれど

帛紗の扱いだけですので

鶯点のようなことはありません

鶯は 帛紗の色を緑にしないと

赤だと金魚に見えます

夏のお点前の時に 平水指の上に載せるのも面白いです

緑は鶯

2月に大炉のお稽古で逆勝手をしておりますので

3月に鶯をすると 動きがスムーズに出来そうです

鶯の谷渡で お道具を移動させるのが面白いところです

難しいお点前も大切ですけれど

いろいろ工夫をして お茶を楽しむのも良いことだと思います