2月の大炉は初炭、後炭

3月は鎖の上げ下げだけなので 盆香合

4月は透き木の扱いで炭所望

年が明ければ炭手前の連続で

気を付けないと中毒になります

広間ならよいですが 小間で

炉のそばに座るのは危険ですね

換気扇はまわしておりますが

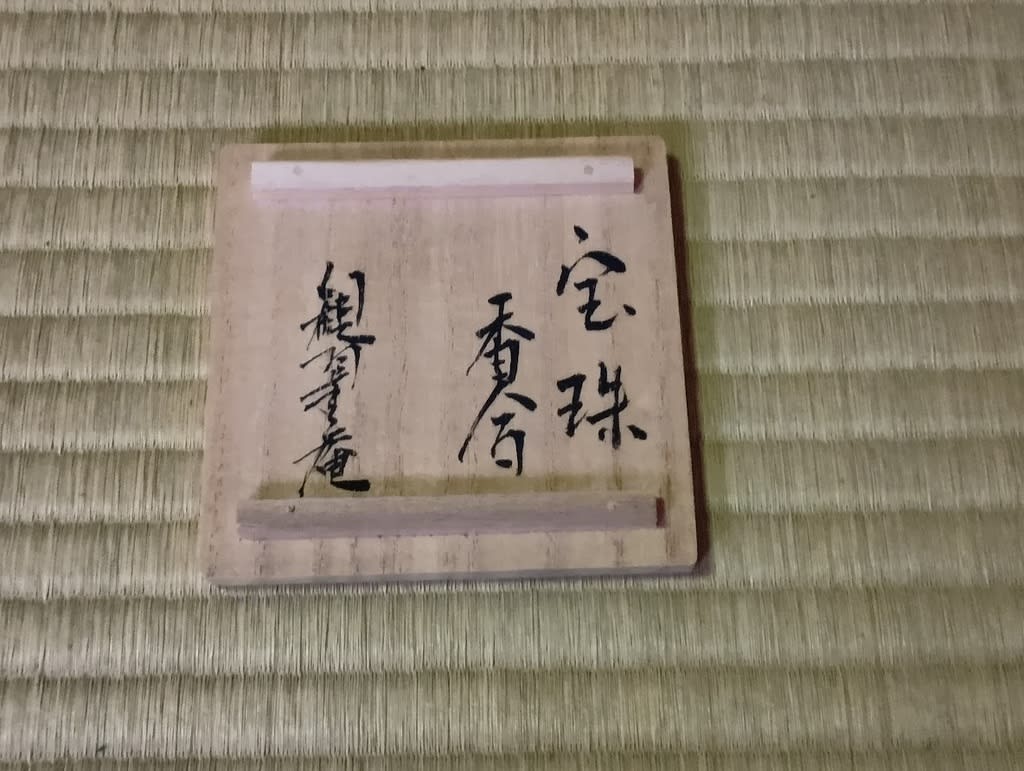

香合は 細川護光さんの宝珠

三齊流さんのお家元襲名披露の時にいただきました

伝承館のお茶席で ご本人さんと同席させていただきました

お盆が黒だとわかりにくいので

若狭盆に

このほうが 色移りがよいです

他の方のブログで初めて拝見しましたけれど

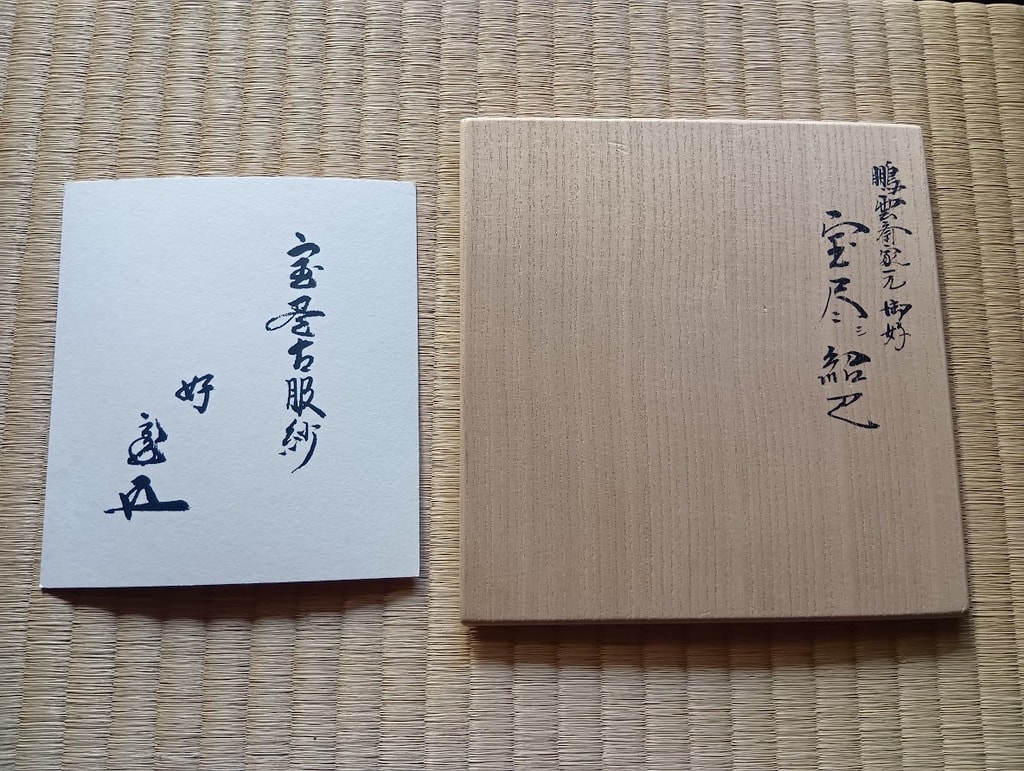

今のお家元さんの 教授拝受の折に下さるお香合

大宗匠の時と 色合い 形 文字 違いました

見る機会がないので そうですよね 違うのは当然か

盆香合にお使いくださいといただきましたけれど

懐かしいです

利休堂の床がボロボロで

入るときは 窓のそばを歩いて 真ん中を歩かないようにと

説明頂いたのに 若くて 緊張していて

真ん中歩きかけて

大宗匠に そっち歩きなさいと ・・・

30代での申請でしたので

途中師が亡くなって 11年近く待ちました

大宗匠が ずいぶん待たせたねっと

まだ若いから 頑張りなさいと

お声かけていただいて ・・・

その時いただいたお香合

無事の文字です

その時 一緒にいただいたのが

友湖の古帛紗

大宗匠好みの宝尽くしの紹巴の古帛紗

とても柔らかいです

たまには昔のお道具出してみるのもいいですね

色々と 忘れていたこととか思い出して

現在進行形で 頑張らないと 笑

釣り釜の盆香合の時は

お点前は初炭ですけれど

お釜の場所が後炭と同じですので

外した弦は勝手付きの壁に立てかけます

普通だと 釜の横に置いて その中に鐶を置きます

お釜を上げる前に小上げ 鎖3目くらい

お釜を上げるために ・・・

初掃の前に大上げ鎖5目くらい

炉中の仕事をするために ・・・

何故鎖を上げるのかが分かっていれば

掛けるときも その逆で

お香を焚いて 炉中の仕事が終われば 大下げ

釜がかかれば 小下げ

炉の季節 釣り釜のこの季節が大好きです