株式会社サイキンソーが提供している腸内細菌相の検査ができるサービスMykinsoの検査キットがネコポスで送られてきました。

腸活は、20年前辺りから注目され始めた健康ワードですが、ここ数年で遺伝子解析を利用して科学的に腸活できるシン・腸活時代になってきました。

健康長寿の窓口としては、シン・腸活時代の話をするなら自分の腸内細菌相はどうなの?と前々から思っていたので、税込16,500円も掛かりますが(通常は19,800円、とあるサービスで若干安い)、検査を受けようと思った次第です。

※ カルビーがサイキンソーの検査を利用した、検査結果に合ったグラノーラを販売するサービスを9,800円(検査料)で行っています。

早速、送られて来た内容を確認です。

まず、初めての利用なのでアカウントをWeb登録します。登録すると、検査結果の閲覧、管理栄養士による腸活レシピの提供、電話相談のサービスをうけられるようになります。登録後に質問票の回答をしますが、その際、研究参加の同意も聞かれます。当然ですが、倫理審査委員会の承認の手続きは取られています。参加は自由、撤回可能ですが、申込み時に、研究参加の説明はありませんでした。送られて来た⑤をしっかり読んで理解しておく必要があります。

質問が50もあり、結構面倒でした。

※ 検査を受けるには、検査利用に関する規約に同意する必要があります。

えっ!検査の申込み時に規約の同意は求められなかったぞ!私は同意しますけど、同意しない場合、料金は返してくれるのか、と申込みサイトを確認したら、利用規約のページにリンクしておりました。もしかすると、購入ボタンをパチる時に訳も分からず同意したのかも(以後、気をつけなければ)。

※ ガイドブックに従って登録後に質問票入力へ進みましたが、採便日時と便の状態の質問があり、登録時に採便はできないよな、改善が必要だ!

ガイドブックには、抗生剤を服用した際は、1ヶ月前後、2日酔いになるくらいの飲酒後は1日前後空けることなどの採便タイミングの注意点や、キットの取扱い上の注意(使用期限、採便と返送は1週間以内、火気厳禁、保存溶液の廃棄・摂取禁止、子供の手の届くところに置かない)が記載されています。また、夏の暑い時期の郵便の投函は、日中のポスト投函を避け、なるべく直接郵便局へ出すことが必要のようです。検査結果は3~4週間後に分かるということです。へぇ~、結構な時間が掛かるんだ (^^;)。

と言う訳で、今回は、シン・腸活時代って何?を考えてみます。

その前に一言、サイキンソーさんのHPを含め一般的に細菌そうの”ソウ”は”叢”という漢字が使われていますが、本ブログでは”相”を使います。決して変換ミスではありません。その理由は後程。

最近の腸活でよく目にするのは、免疫に良い乳酸菌とかよく眠れる乳酸菌とか、先日、バラエティ番組で採り上げられた、やせ菌やデブ菌とか、短鎖脂肪酸とか、具体的な菌種の名前と体への働きとそのメカニズムですよね。これらで言われていることは、「○○に良いとされる菌を食べれば良い」というのではなく、「他の菌とのバランス、多様性が大事」だということです。

かつては、善玉菌、悪玉菌、日和見菌と菌種を大雑把に分類して、善玉菌を増やして悪玉菌を減らすのが腸活と言われてきました。ところが、2007年頃にアメリカのNIHが、 “ヒトマイクロバイオーム(マイクロバイオームとは微生物群・コミュニティのこと)プロジェクト”を開始して、腸内だけでなくヒトの体のあらゆる所に生息する微生物を遺伝子解析したら、1,000種類以上、100兆個を超える微生物が存在し、それらの健康への影響が徐々に分かってきました。その結果、悪玉/善玉と分けるのが難しくなり、善悪ではなく、多様性の重要性が認識されるようになったのです。ヒトの遺伝子は約21,000個と言われていますので、その何百倍もの微生物の遺伝子によって私達は支配されているのです。

腸だけでなく、口腔内や皮膚にも微生物は棲んでいます。口腔内には700種以上1億~100億個、皮膚には150種以上、10万個、消化器には1,000種以上で、胃には1万個、小腸で1万~1,000万個、大腸では1,000億~100兆個と言われていて、総重量は何と!約1.5kgにもなります。

※ 今でも善玉・悪玉を使ったCMが流れていますが、分かりやすいから仕方ないです。本当は悪玉がいなければ善玉も働かないのですが、そんなの短いCMで説明できる訳がないです。

どうして、こんなにも沢山の微生物に支配されるようになったのか、6月3日の投稿「コウモリはウイルスを抱いて空を飛ぶ」で書いたように、進化の過程で外敵と持ちつ持たれつの関係を築いてきた免疫寛容というシステムがあるからです。

微生物相はヒトそれぞれであり、その多様性のバランスが変化して体調に影響してきます。これは、東洋医学の「証」に通じるところがあるのかも知れません。大建中湯や十全大補湯・補中益気湯・黄連解毒湯・葛根湯といった漢方薬が腸内細菌相に影響するなどの論文を見つけることはできたのですが、「証」という広い概念とマイクロバイオームの明確な関係に関するものは見つけることができていません。将来、「マイクロバイオームが証を支配している」なんていう研究が発表されるのを楽しみにしています。

風邪をひいたから抗生剤を飲んで、てなことをしていると・・・、風邪の原因はウイルスで抗生剤は効かないのに腸内の細菌は死んでしまい、腸内細菌のバランスが崩れて体調が良くならないということになる可能性があります。もちろん、風邪によって弱った咽頭に細菌が感染して咽頭炎になる2次感染を抗生剤は予防する働きがありますが、身体の持っている免疫でも予防は可能です。

風邪をひいたら無理をせず、ゆっくり体を休めろとよく言われますが、免疫を維持するのに効果的なのでしょう。そう言えば、最近の風邪薬には、ノンカフェインでゆっくり眠るというコンセプトの製品があります。一昔前の「風邪くらいで休んでもらっちゃ困るんだよ」なんてのは通じない時代です。

怪我をしたら消毒というのも、皮膚の微生物相のバランスを崩すので良くないです。手術や注射の時のアルコール・ポビドンヨード消毒は、皮膚にいる病原菌を一時的に排除するので必要ですが、傷口を消毒すると皮膚に存在する微生物によって抑えられている病原体の侵入を許してしまうことになりかねません。また、傷口には体内の免疫細胞が集まってきますが、その免疫細胞も殺してしまいます。怪我をしたら水で洗い流す、が基本です。もちろん、大量出血するような大怪我では、まずは止血をして早急に救急車を呼びます。

日本では、マイクロバイオームをターゲットにした創薬研究はあまり進んでないように思いますが、日本医療研究開発機構(AMED)が、腸内マイクロバイオーム制御による次世代創薬技術の開発を進めていて、2026年までの6年計画で取り組んでいるようです。

ということで、タイトル通り、シン・腸活時代は億万長者ならぬ億万腸者が勝ち、だと思っています。健康情報で、「あれ」が良いと言われると「あれ」に飛びつき、「これ」が良いと言われると「これ」に飛びついて偏るのではなく、運動・食事・睡眠・笑顔をバランス良く生活に取りいれて、微生物達と上手く共存していくことが秘訣なのです。

そして病気になったら、漢方薬でバランス調整するのが良いのかも知れませんな。但し、重大な病気が隠れている場合があるので、薬を購入する際は、薬剤師・登録販売者にご相談を。

※ 2018年に「あなたの体は9割が細菌」っていう衝撃的なタイトルの書籍が発刊されました。2016年に発刊された「マイクロバイオームの世界」とともにお奨めです。微生物の体への働きの詳細に興味のある方は一読を。

最後に、つい最近の情報を一つ。

「口と胃はつながっているので、口腔内の細菌相は胃の細菌相を反映していて、胃がんの診断に応用できそうだ」というのがあります。これは胃がんになる前の13種類の細菌相が胃がん罹患後の細菌相と似ていることから予防にも繋がる可能性があるとのこと。この研究内容は、学会で発表された段階で正式に認められたものではなく、より大規模な研究が必要とのことです。

サイキンソーのような採便ではなく、唾液で病気のリスクが分かるようになれば良いですね。

【微生物”相”について】

本ブログでマイクロバイオームという聞き慣れない用語を使いました。マイクロバイオームは、人間の体内や体表、さらには生活環境など、あらゆる場所に存在する微生物の集まりを指します。集まりを分類するので「相」を使いました。英語では「microbiota:マイクロバイオータ」」と言います。微生物の多様性と重要性をより適切に表していると思います。

「叢」という表現は、“くさむら”を意味し、かつての分類で細菌を植物に含めていた古い用語です。

また、腸内細菌叢は、腸内にいる細菌が”お花畑”のように見えることから英語で「Flora:フローラ」と言い、「叢」が使われたと言われています(前々職でもそのように説明してきました)。でも、微生物は花には見えないんですけどね。

一方で、「叢」を使った論文やネット記事が沢山あります。研究者が過去の論文などを引用する場合、古い用語に合わせることで、学問の連続性を示す必要があるからではないかと考えています。

ネット上では”相”は誤字とか、誤った認識とかヒットしますが、どちらが正しい、間違っていると言うつもりはありません。文字の意味を理解した上で使い分けるのが良いかと思います。

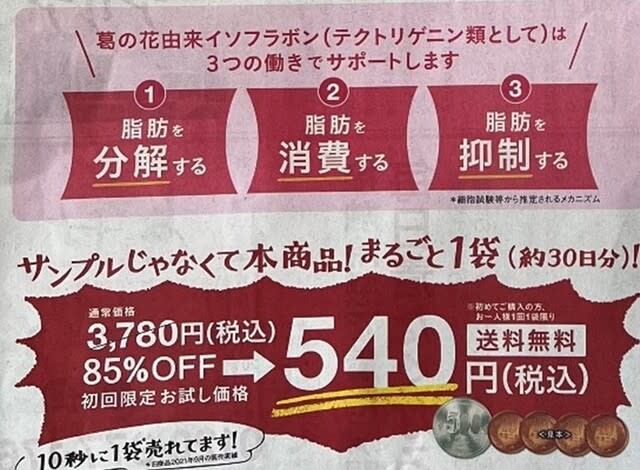

昨日の投稿で、健康食品の購入前に情報を確認することをお伝えしましたが、今朝の新聞広告で情報を読み取る勉強にピッタリの事例がありましたので紹介します。

大正製薬さんの機能性表示食品です。消費者庁のデータベースで届出者名「大正」、商品名「おなかの脂肪が」で検索すると「おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ)」と「おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ)a」の2商品がヒットし、前者は2024年3月4日に撤回されていることが分かります。撤回の理由は「販売中止のため」と記載されていますが、中止の明確な理由は分かりません。ここでは中止理由は、製品購入前の確認事項として重要ではないと思いますので、後回しにします。

広告でまず目に飛び込んでくるのは①キャッチコピーではないでしょうか。「体重が気になるなぁ、健康に気を付けたいから運動するんだけど続かないんだよなぁ」と思っている人を引き留めるものです。引き留められた人は「どんな製品?」とパッケージに目が向き、まず②製品名を確認するでしょう。この製品は製品名を見ただけで自分が求めているものだと気づくでしょう。そして成分は何?と思った方は、③「葛の花イソフラボン」ということを確認します。ここで、「テクトリゲニン類として」まで確認した人はどれくらいいるでしょうか。そんな難しいカタカナ書かれても分からん!・・・でも、科学的に正しいことを表示しなければならないので、ご勘弁を。

ふむふむ、実際、どんな効果なの?って思われた方は④で「エネルギー消費を高める、体重・おなかの脂肪・ウエストサイズを減らす」ものだと認識します。この製品は、科学的に根拠があればその機能を表示しても良い、という⑤機能性表示食品なので、④のような機能が表示できるのです。そこが、一般のいわゆる健康食品とは違うところなのです。

ちょっと待って!「・・・のを助けます」まで読んでますか?

高める、減らすと言えば治療効果を謳っていると誤解しかねません。治療(病気を治す)効果を謳えるのは医薬品だけに認められているものです。この製品は医薬品ではなく食品です。健康な人が健康を維持・増進することを目的として摂取するものなので、「助ける」と書けば誤解を招かない、ということなのです。

サプリメント形状(容器包装に入れられた加工食品)でありながら食品であるので、⑥「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」とパッケージに表示しています。とても小さな字ですが。。。機能性表示食品では必須の定型文言ですが、一般のいわゆる健康食品でも記載されています。なお、食事のバランスには栄養成分を確認する必要があります。この新聞広告では確認できませんが、パッケージ裏面に表示されています。また、広告では、パッケージ以外に「適度な運動、バランスのいい食事とともに対策しましょう」と記載しています。この理由は、憶測ですが、機能性の科学的根拠に関係していると思います。それは、後程。

ご丁寧に⑧で紅麹サプリではないことを強調していますね。「脂肪」というだけで紅麹を思い浮かぶ人がいることを想定しているのだと思いますが、いつまで続くのでしょうね。笑っては不謹慎ですが、ある意味悲しくもあります。

この広告ではパッケージは表面のみが使われていますが、機能性表示食品の詳細は裏面に表示されています。新聞広告であっても、裏面に表示している項目のうち記載する必要のものがこれです。届出された商品名「おなかの脂肪が気になる方のタブレットa(粒タイプ)」、届出番号「G344」、届出表示「本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能があることが報告されています。」、トクホや医薬品ではないことを明確にするための「○本品は国の許可をうけたものではありません。○本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」、念押しで「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」です。

健康食品のラジオCMなどでよく耳にするのが「本製品はトクホのような国の許可を受けたものではなく、科学的根拠に基づいた機能性表示食品です。→うわ~、科学的根拠の裏付けがあるなんて凄いですね」ですが、間違いではないですが、まるでトクホよりも科学的根拠があるみたいに聞こえませんか?機能性表示食品でも製品を使った臨床試験の結果を科学的根拠とするものもありますが、ほとんどが機能性関与成分の機能を裏付ける論文を引用したもの(システマティックレビューと言います)です。このようなレベルの低いCMを聴くたびに笑っちゃいます。

そして気になるのはお値段ですよね(健康食品のラジオCMの常套句)と言わんばかりの価格設定。85%OFFってどんな商売しとるんかい、赤字やないかい!と突っ込みたくなります。気をつけなければならないのが、定期購入に限っての価格なのか、ということ。新聞紙面ではよくわからなかったので、ネットで確認したところ、「安心らくとく定期コース」とされていました。

さて、重要な確認事項です。どんな臨床試験でどんな効果が出たのか、を説明したグラフです。届出には5つの論文を採用して評価したと記載されていて、このグラフはその内の一つ「神谷ら、機能性食品と薬理栄養, 7(3), 233-249, 2012」から引用しています。8週間後から脂肪減少し始め、12週間後にプラセボ(成分の入ってない、味も色も類似したもの)と比べて差がついた、ということを示しています。グラフに「※※P<0.01」と「※※※P<0.001(対象食品との比較)」が書かれています。前者は、「成分入りのものを飲み始め(0週間)と比較して8週間後に”有意差をもって”脂肪が減少した」ことを示し、後者は、「成分入りとプラセボ(対象食品)の12週間後を比較して”有意差をもって”脂肪が減少した」ことを示しています。グラフではそれぞれの値が●、■で示されていますが、本当は、一点ではなく幅がある、つまり減少が大きかった人、少なかった人がいるはずです。該当論文は無料では閲覧できないので、詳細は分かりませんが、幅があっても、比較した差は統計的に偶然(まぐれ)ではなく、確かだろう(有意差がある)ということです。Pの値は「偶然に起こる確率」です。P値が小さいほど、確からしいということで、一般的に0.05未満であれば有意差ありと評価されます。このグラフでは、プラセボとの比較に意味があるといえます。

このグラフに効果(機能性)を実感するためのポイントが隠されていることにお気づきでしょうか?

【方法】として「1日の平均摂取エネルギーを1,900kcal程度、平均歩数9,000歩程度に条件を合わせて」と書かれています。つまり、脂肪が減少したのは“1日9,000歩るいた場合”なのです。プラセボでも12週間後に減少しています。ただ葛の花イソフラボンを摂取していれば脂肪が減少するというのではなく、歩くことが条件なのです。キャッチコピーの「運動が続かない」というのは、「運動しなくても、楽に痩せられる」と思ってしまう方がいるかも知れません。広告のパッケージ以外に「適度な運動、バランスのいい食事とともに対策しましょう」と記載したのは、運動が必要ですよ、論文の結果を見てね、と言いたいのだと思います。

以上のようにして、製品内容を確認していくのですが、分かりにくいですよね。まして、消費者庁のデータベースを見ても、一般の消費者はよく理解できないと察します。本投稿で一つの製品をまとめるだけでほぼ1日を費やしました。

もちろん、医薬品のように動物実験から臨床試験まで何年もかけて安全性、有効性を確認するような手順をふんでないし、トクホのようにしっかりと臨床試験を確認している訳でもなく(機能性表示食品でも製品で臨床試験をしているものはあります)、効果(機能性)は弱く(食品なのですから)、マスメディアでコメントする一部の医師が機能性表示食品の存在自体を問題視するのも理解できます。

ただ一つ言えるのは、機能性表示食品制度で届出されているものは、科学的根拠があり、その根拠に基づいて表示しているということは間違いありません。行政は制度を分かりやすくきちんと説明すること、消費者は理解しようと努力すること、本投稿が少しでも役立てば幸いです。

【撤回の理由】

さて、撤回の理由を推察してみました。両者とも2024年2月2日に変更されていて、パッケージ見本の裏面右下を見ると、前者には記載のない「製造所固有記号」が後者には記載されていることの違いがありますが、届出資料を見ると、東洋新薬さんの鳥栖工場とインテリジェンスパークの2箇所で製造されていることが分かります(google mapを見ると500m程度の距離です)。単なるパッケージ変更ではなく(ほんの少しの変更でも変更届が必要になります)、別の場所でも製造されたとなれば、厳密には商品自体も変更されたと考えられることから新しい商品として、商品名に「a」を付けて届出したのかと推察します。あくまでも推察です。ここでいう商品名は消費者庁に届出したものであり、パッケージ表面の製品名は両者とも同じです。

このパッケージ見本では固有記号は記載されていませんが、実際の販売品には記載されているはずです(手元に販売品を持っておりません)。

おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ)a

おなかの脂肪が気になる方のタブレット(粒タイプ)

【参考】

製造所固有記号は、2016年4月1日に施行された固有記号の表示制度に基づいて、製造工場を記号で表したもので賞味期限の近くに「+○○」という文字列をつけて印字している記号です。事故発生時の責任追及や製品回収などの行政処置をスムーズに行うためにも重要です。食品表示法で「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示が義務付けられていますが、同一製品を2か所以上の工場で製造する場合、表示スペースが限られることもあり、事前に消費者庁に届け出ていれば「製造所の所在地や製造者の名称」を簡略化した記号の製造所固有記号が使用できます。パッケージの裏面、賞味期限の近くに記載されています。消費者著の製造所固有記号データベースで、記号から住所を検索できます。