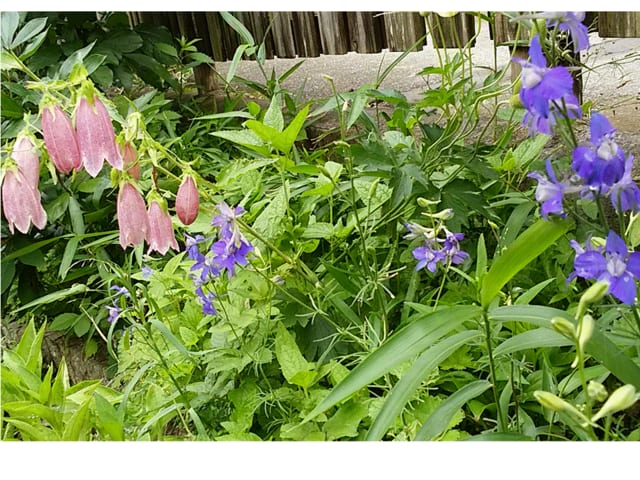

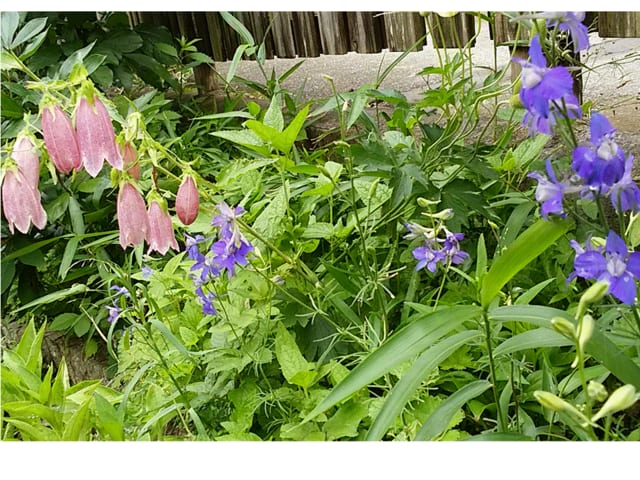

庭には ポツンポツンと、次の花が咲いていきます。

庭にはホタルブクロが咲いています。

ックシマツモトも咲きます。

白のアケボノフウロ

ハルサキシュウメイギク

山ツツジが花だけになっているのには、訳がありました。

多数の小さな虫が、葉を食い尽くしたのでした。

庭の消毒をしたことがない私は、何をすればよかったのでしょう。

6月の初めは春の庭の出来事について、さまざまな反省が出てきました。

[庭]にどんな木や花を植えるのか、どんな花を木や植えたいのか。

考えるのが楽しいですよね。

我が家の庭の植物は、40年以上かけて父母が集め、空いてるところに次々に植えられて出来上がりました。

いわば素人考えの庭といえると思います。

数多くの木や花が植えられましたが、数多くの木や花が枯れました。

これも素人考えの結果なのでしょうか。

この庭に根ずいて繁茂している草木は、現在世話をしている私に喜怒哀楽の物語を語ります。

我が家の庭は、以前藪に近いといいました。

家の周りは実質藪ですから、どこからでも笹が入り込んできます。

ヤブカラシ、クサイチゴは太い根を張り廻らせています。

その中にあって、ミヤコワスレは春に変わらぬ花を咲かせます。

「ミヤコワスレとギボシだけはよく育つ」と母が言ったので、

「いっそ、ミヤコワスレとギボシの庭にしたらいいわ。」と答えたことがありました。

もちろん、母はその後もせっせと 草むしりをして藪の庭に花を植え続けました。

母が亡くなってから気づいたのですが、庭にはいたるところにミヤコワスレとギボシが植えてありました。

多分なくなる半年前に植え替えたと思います。

エビネも編み笠ユリも植え替えられてていました。

母は母なりの庭の形を考えたのでしょうか。

ミヤコワスレの庭。わたしも好きです。

医王寺の観音堂。

昔のお堂はなく今は集会場と兼用になっていなす。

医王寺は湧水が豊かでいまでも日向地区の水道はここの湧水です。

各家々にきれいな水が引かれています。

この石塔は医王寺集落の出入り口にあります。

この石の前から道は二つに分かれています。見えているのは下の道。

母はこの道の言い伝えを話してくれたことがありました。

嫁に行くときには必ず上の道を通らなければいけなかったと云うこと。

下の路を行くと災いがあったそうです。(ホントの話かどうか疑問ですが)

下の道は大きな石の下を通ることになるのですが、この石が災いのもとだったようでした。

医王寺の先に昔は鉱山があったということも、母から聞いていました。

医王寺の観音堂の観音様も盗まれました。

昔は立像、今は座像と書いてありました。

由緒のある観音様だったので、母も残念そうに話していました。

白い石垣は地震で壊れた後、コンクリートで固めたもの。ここも揺れたのですね。

観音堂の横の道に大粒のミカンがたわわに下がっていました。

暖かな春の一日でした。

昔から、春に山仕事を始める時に、必ず山の神さんにお神酒を挙げていました。

この医王寺の山の神さんはきれいに保たれています。

川べりの崖の上にあります。

地震でも崩れていませんでした。

急峻な階段をてすりを頼りに登って行くと、榊を備えた岩があります。

榊は最近飾られたのではないでしょうか。

ここもきれいに掃除されていました。

上から下の道を映しました。道が舗装されたのもそう昔ではありません。

道の下には木山川が流れています。

山の神さんに近寄りがたい威厳を感じるのは、私個人の感覚でしょうか。

凛とした清らかな空気を感じてしまうのです。

昨年(2016年)の12月に俵山トンネルをとおて南阿蘇に向かう道路が復旧した。

阿蘇熊本空港から南阿蘇村に向う。

正面の山が俵山。西原村高遊地区あたり。

俵山の白い筋は地震で崩れた山肌。

地震前はまっすぐ通れた道ですが、現在は右折して迂回路に回る。

ここでさらに右折

山が削られ、谷が埋められ、新しいみちになりました。

田や畑が道にかわっている。道は5年間の借地となっている。

カーブの地点で元の道につながっている。

俵山高原に着きました。

やはり迂回路はカーブが多い。

観音堂の話

古い集落には観音堂がある。

真ん中の小さな赤い屋根が観音堂。

今では鍵がかかっている。

また、道路の改修のときに建て替えて場所は数メートル移動している。

50年まえは四畳半くらいの板の間で、壁も戸もないお堂だった。

女の子が集まって遊んでいた。

このお堂の横を歩いて、母の実家に夏休みに遊びにいくのが最高の楽しみだった。

坂道を上り、

水路沿いの道を歩き、さらに先の祖父母の家に向かった。

今ではコンクリートの暗渠になっているが。

水路には透き通ったきれいな水が流れていた。のどが渇いた時にはのんだ。

石造りの水路で、水車小屋もあった。

水車小屋の中をのぞくのも好きで、穀物の香りを全身で浴びたのだった。

そのとき子供だった私だが、粉っぽい穀物の香りを鮮明に記憶している。

この坂道は、バス停から祖父母の家までの道の中で、唯一の近道。

水路にもなっていたので、どれだけ歩きにくかったか、説明するのも難しい。

しかしここを上ると観音堂の横に出る。

坂道の左側が観音堂。 昔は右側。

そして母が本家の本家と呼んでいた家がある。

祖父母の家はとっくの昔になくなっているので、本家の本家、私の記憶には何もないが懐かしいと思う。

不思議。

観音堂にはもちろん観音様が祭られていた。おそらく古くからだろう。

しかし観音像は盗まれてしまった。

鍵もない田舎のお堂の観音まで盗むのはばちあたりだ。

西原村のほかの観音堂の像も同じ被害にあっている。

私もあそんだお堂。母も遊んだお堂。 花が供えてあった。

あそびに興じていたが、記憶の底に残っている。

4月22日朝

避難場所から大切畑に向かう道を通って家に帰る。

この迂回路は地震以来初めて通った。

(前夜、大雨の予報で、避難指示が出ていたため、指定避難場所に避難していた。)

狭い農道をすすんでいって見えたい光景。

大切畑のダムの水が壊れた水路からいっきに流れて、田畑を壊していた。

4月16日には、ダムの堤防に亀裂が入り、決壊の恐れがあると下流域の集落には避難命令が出たが、

幸い決壊の前に水が抜けたのだった。

この光景を初めて見たときには絶句。

水が抜けた大切畑のダム。地震前は湧水が流れ込むきれいなダムだった。

さらに、。

ほとんどの家が倒壊していた。

集落の向こうに大切畑大橋が見える。

この集落では11人が倒壊した家に閉じ込められたのだが、全員を消防団という

村の男たちが助け出したのだった。そして3日間炊き出しをしながら助けあって生きた奇跡の集落だった。

今年もミツマタの花が咲くだろう。

美しい村です。

水と空気がきれいな村です。

道野辺に日本の山野草がたくさん残っている村です。

野菜がおいしい村です。 水と空気と野菜を作る人、三つがそろわないと

美味し野菜はできません。 このことを実感する数か月でした。

道路が通行止になり、迂回して狭い集落の道を通りました。

日に何度も通ります。今ではわたしのメイン道路ですから。

昨年の5月6日の写真です。

このころ私はこの道をとおるたびに涙が流れました。

それは静かであまりにきれいだったからです。

ゴミも瓦礫も落ちていません。石垣は崩れていますが、車が往来できる幅は片づけてありました。

赤い張り紙が見える建物は「立ち入り禁止」の判定がついたもの。

狭い道のほとんどの石垣は損傷していました。

掃除までしている道、ほかの車のために片方に寄せられた石、通行している人からはけして見えない家庭ごみ

村の人たちの長い間の暮らし方、毎日の生活の姿が見えませんか。

西原村の人 すごすぎ ですよね!!

だから野菜はおいしい。 実感したのです。

母が愛した肥後椿の侘助をさいごに載せました。

侘助

昨年の4月20日の庭の藤の花

花も周りの激変を知っていたのでしょうか

何事もなかったように見えますが。

わかっていたようにも思えました。

例年より早く花の元気がなくなったような。

次に気づいた時は枯れていました。

西原村の畑

野の花の写真を撮った時、たまたま写った畑。

桜もちらっと見えます。

こんなきれいな農作業をする西原村の人ってすごすぎ。

美しい風景だなあと今さらに思う毎日。

しかし記憶の中にしかこの風景はありません。 あの頃

畑の写真を撮っておこうなんて、考えもしなかった。

この西原村をなくすなんて、誰がおもったでしょうか。

壊れた水道管の修理ができて、水が使えるようになりました。そこで

4月30日にやっと滞っていた洗濯をしました。

「おきにいりのブログ教えて!」に参加しました。

たくさんの方が見てくださったことにびっくりです。 わたしの一押し

「気ままに何処でも万葉集」は今一番面白いところですよ。

よかったらそちらのブログを開いてみてくださいね。

庭と花を紹介することと、私のいる場所は深い関係にあります。

ここは西原村です。

地震に会わなければブログをアップしょうと思わなかったでしょう。

あの日(2016.4.16)夜中に突然30分近く地震でゆれた後、駐車場に避難し

ました。停電していたので、電池式ラジオを聴きながら、じっと赤い月明かりの

中で夜明けを待ちました。

午前5時に妹と近くのダムを見に行ったときの写真です。

だんだん夜が明けて、周りが見えるようになりました。

そして我が家に通じる凡ての道が壊れていることを自分の目で知りました。

暗い中、消防団の方が懐中電灯一つで、我が家に安否の確認に来てくれて

いましたので、どの道も崩れていることは聞いていました。

西原村の被災した方々を私はテレビで知りました。立派な人、かしこい人、優しい人、限りなく素朴な人、村の人たちを知るたびに、毎回テレビの前で号泣しました。

この人たちに元の村を返して!