藤岡市の中村殿、横尾家の墓地に大日方氏の関係が方がおられたとのこと、この関係もまた調べていくつもりです。また小川村の大日方氏の情報があれば教えてください。

小川村 古山城 大日方氏の関係の山城

西砦から北側の根小屋へ

西砦北側へ下る沢

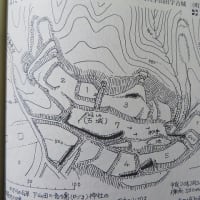

本丸の西尾根を砦によって押さえておかないと、岩櫃山から奇襲を受ける恐れがあるとするのは、この地図からもお分かりと思います。

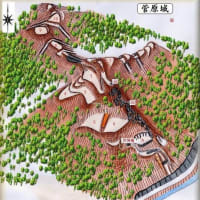

右上が本丸、北側麓を歩いてゆくと根小屋になります。

本丸から下りてくる竪堀

このような大きな曲輪が段上に何段も続きます。

根小屋

俯瞰図は「境目の山城と館」上野編。北側の水曲輪と根小屋は沢を隔てて二段に続いています。

水曲輪虎口。歩いてきたのは山城の麓の方です。

水曲輪入り口

右へは水曲輪、左に登れば中城へ

説明板と縄張り図(山崎一氏の縄張り図を参考にしているようです。)

宮坂武男氏の縄張り図。下方に出浦対馬守屋敷とあります。出浦盛清が城代を務めた時期があったようです。

村上義清が武田信玄に敗れ、越後に逃れると武田家に臣従し、甲州透破(忍者)を統率した。武田氏滅亡後は織田信長家臣の森長可に属し、本能寺の変の後、長可が海津城から撤退を図った際には、長可配下の信濃国衆たちはほぼ全員が長可を裏切ったが、盛清は撤退に協力した。長可は深く感謝し、別れる際に脇差を与えたという。

その後、天正11年(1583年)から真田昌幸・真田信之に仕え、小県郡武石村に30貫文を領し、吾妻奉行を拝命した。更級郡上平城主を務め、岩櫃城では最後の城代を務めている。横谷左近とともに吾妻忍び衆を統率して活躍。天正18年(1590年)6月、豊臣秀吉の関東平定では真田軍として北条方が守る忍城攻め(忍城の戦い)でも活躍した。

松代藩では忍者の頭領となり、武者奉行にもなった。この頃は出浦対馬守を称している。関ヶ原合戦後は、上州吾妻郡の群馬原町に住み、 元和9年(1623年)に78歳で死去。

子の出浦幸吉は、松代藩で1000石を領する家老となっている

出浦城坂城町で参照の事

次回 沼田城

小川村 古山城 大日方氏の関係の山城

西砦から北側の根小屋へ

西砦北側へ下る沢

本丸の西尾根を砦によって押さえておかないと、岩櫃山から奇襲を受ける恐れがあるとするのは、この地図からもお分かりと思います。

右上が本丸、北側麓を歩いてゆくと根小屋になります。

本丸から下りてくる竪堀

このような大きな曲輪が段上に何段も続きます。

根小屋

俯瞰図は「境目の山城と館」上野編。北側の水曲輪と根小屋は沢を隔てて二段に続いています。

水曲輪虎口。歩いてきたのは山城の麓の方です。

水曲輪入り口

右へは水曲輪、左に登れば中城へ

説明板と縄張り図(山崎一氏の縄張り図を参考にしているようです。)

宮坂武男氏の縄張り図。下方に出浦対馬守屋敷とあります。出浦盛清が城代を務めた時期があったようです。

村上義清が武田信玄に敗れ、越後に逃れると武田家に臣従し、甲州透破(忍者)を統率した。武田氏滅亡後は織田信長家臣の森長可に属し、本能寺の変の後、長可が海津城から撤退を図った際には、長可配下の信濃国衆たちはほぼ全員が長可を裏切ったが、盛清は撤退に協力した。長可は深く感謝し、別れる際に脇差を与えたという。

その後、天正11年(1583年)から真田昌幸・真田信之に仕え、小県郡武石村に30貫文を領し、吾妻奉行を拝命した。更級郡上平城主を務め、岩櫃城では最後の城代を務めている。横谷左近とともに吾妻忍び衆を統率して活躍。天正18年(1590年)6月、豊臣秀吉の関東平定では真田軍として北条方が守る忍城攻め(忍城の戦い)でも活躍した。

松代藩では忍者の頭領となり、武者奉行にもなった。この頃は出浦対馬守を称している。関ヶ原合戦後は、上州吾妻郡の群馬原町に住み、 元和9年(1623年)に78歳で死去。

子の出浦幸吉は、松代藩で1000石を領する家老となっている

出浦城坂城町で参照の事

次回 沼田城