12月5日(月)

燃える鉛筆と同じ方法で、シャープペンシルの芯を電気で燃やしてみようと思います。

鉛筆の芯と違って、細い芯なので、もっと激しく燃えるだろうと予想しました。

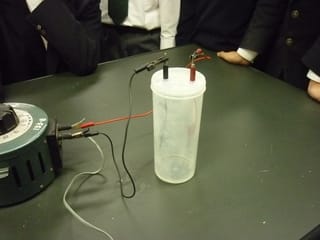

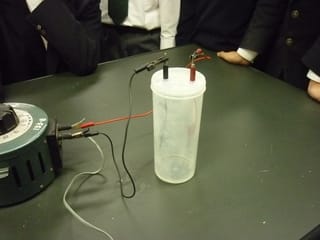

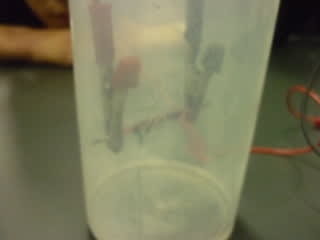

そのために、装置も写真のように工夫し、中には水を入れました。

プラスチックの容器の中には水が入っていて、導線が2本つながっています。

この導線にシャープペンシルの芯をつなげます。

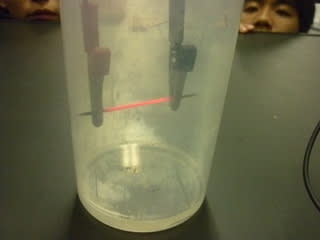

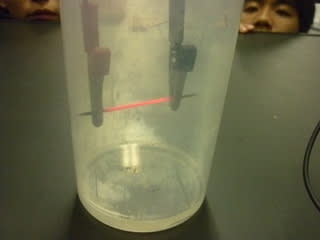

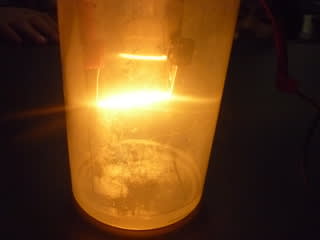

電流を流した瞬間です。

しばらくすると、光ってきます。

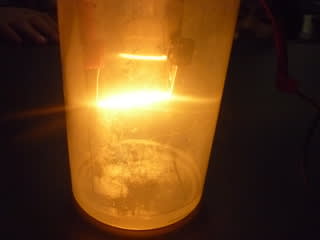

だんだん明るくなります。

最後は焼き切れてしまいます。

このように焼ききれた先はとがって見えます。

次もやってみました。

今度はもっと光りました。電圧の大きさは30Vでした。

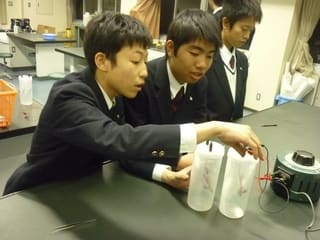

やりたい人がやりたい分だけセットしていきます。

鉛筆を燃やした後に残った鉛筆の芯で実験をしてみることになりました。

鉛筆の芯をセットして電流を流しました。

すると、シャープペンシルの芯よりも明るく輝きました。

電流を止めると、芯の周りにすすのようなものがついていました。

燃える鉛筆と同じ方法で、シャープペンシルの芯を電気で燃やしてみようと思います。

鉛筆の芯と違って、細い芯なので、もっと激しく燃えるだろうと予想しました。

そのために、装置も写真のように工夫し、中には水を入れました。

プラスチックの容器の中には水が入っていて、導線が2本つながっています。

この導線にシャープペンシルの芯をつなげます。

電流を流した瞬間です。

しばらくすると、光ってきます。

だんだん明るくなります。

最後は焼き切れてしまいます。

このように焼ききれた先はとがって見えます。

次もやってみました。

今度はもっと光りました。電圧の大きさは30Vでした。

やりたい人がやりたい分だけセットしていきます。

鉛筆を燃やした後に残った鉛筆の芯で実験をしてみることになりました。

鉛筆の芯をセットして電流を流しました。

すると、シャープペンシルの芯よりも明るく輝きました。

電流を止めると、芯の周りにすすのようなものがついていました。