2017年に読んだ本の中から

心に残った10冊を

選びました。

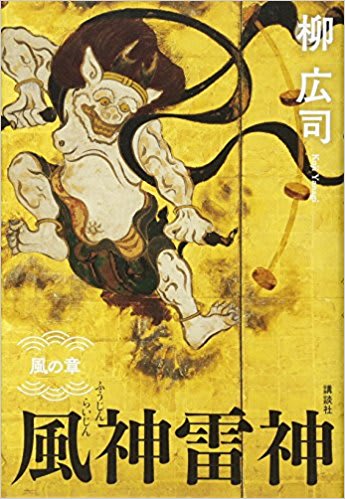

7冊目は「風神雷神」(柳 広司 2017年8月刊)

俵屋宗達というひとは

何だかとても面白そうなひとだという印象がある。

本作「風神雷神」の宗達像もまことに好もしい。

「墨で描いたようなすらりとした眉

よく見れば、目も鼻も造作のはっきりした端整な顔立ちだが

まぶたが眠たげにぼったりと腫れたように見える。

そのせいか、どこか茫洋とした感じが否めない」宗達を

「(生家で)わき目もふらず図案を写し描きする姿に目をとめた」先代は

扇屋・俵屋の養子に貰い受ける。

宗達は水を得た魚のように

扇の絵を書くことにのめり込んでいく。

扇はモチーフを切り取って小さな画面におさめるもので

そのモチーフは古今の名画から取られる

のだが

この時代(江戸初期)は情報を集めることが難しい。

美術品はみな家の奥深くしまい込まれて

めったに目にすることができない。

生家の唐織屋で着物の柄を写してきたことである程度は情報ストックがある宗達だけど。

養父がそうだったように

宗達には教育欲(ひとの基本的な欲望の一つと言ったのは誰だっただろうか)

を刺激する何かがあったに違いない。

最初に宗達を教育したのは本阿弥光悦だった。

富裕な町衆の家に宗達を連れて行っては

美術品を見せてもらい模写できるようにはからってくれたのだ。

次に宗達を教育したのは公家の烏丸光広だった。

「公卿が所蔵する貴重な門外不出の絵画を

宗達はこの時期、数多く模写する機会を得た」

この時代の他のひとにはないほど

宗達の情報量は増えていく。

問題はオリジナリティだったが

烏丸光広は言いはなつ。

「どーでもよろしおす」

「同じ絵とか、違う絵とか、関係おへんのや。

絵には、ええ絵とつまらん絵があるだけどすよってな」

義父や光悦や光広と同じように筆者の視線もまた温かい。

そして離れている。

(現代にあるのだから)

遠慮なく使われる現代語の数々にそれを感じる。

「一大イベント・醍醐の花見」

「長谷川等伯らライバル絵師」

「何やらかつてのバブル経済のころを思わせる」

「当代きってのアートディレクター・本阿弥光悦」

宗達を取り巻く人たちが魅力的で

その中で

いつ「風神雷神」を描くのか

わくわくしながら読みました。

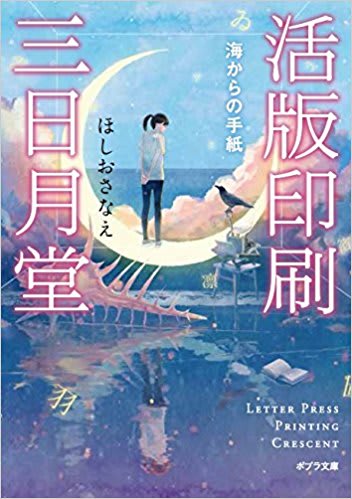

8冊目は「「活版印刷三日月堂 海からの手紙」(ほしおさなえ 2017年2月刊)

活版印刷

あまんきみこ

銅版画

豆本

・・・・

気の合う人に出会ったような気分でした。

第1話の「ちょうちょうの朗読会」は

4人の若い女の人の朗読会のプログラムを

(貸本屋「ちょうちょぼっこ」みたい)

三日月堂が引き受ける話。

第2話の「あわゆきのあと」は

生後3日の赤ん坊で死んだ「姉」の名前が「あわゆき」だと知った少年の依頼での

姓も肩書きもない名前だけのファースト名刺を

三日月堂が引き受ける話。

第3話の「海からの手紙」は

「あわゆき」という名刺を貰った少年の父のいとこの

「ずっとひとりで暮らしてきた

もう二度と激しい波に身をさらすのは嫌だ」

と思っていた昌代が

三日月堂と出会って

銅版画を再開し

銅版画教室の講師の今泉の

「表現は翼ですよ

精神の翼というのかな

飛ぶことに意味はない

飛びたいから飛ぶ

飛べるから飛ぶ

でも飛ぶためには技術が必要です

だから飛べる人は飛ぶべきだ

僕はそう思うんです」

という言葉に触発されて

三日月堂の店主の弓子と一緒に

表紙に

「作・新美南吉

版画・田口昌代

印刷・三日月堂」

と印刷された豆本をつくる話。

しんと澄んだ水底の世界に住む人たちが

水をかき乱さないようにひっそりと暮らしている

中での

一瞬の揺らぎが描かれている

美しい工芸品のような

一冊です

今年はこれにて失礼いたします。

9冊目と10冊目は

明日

今年一年ありがとうございました。

では

よいお年を

心に残った10冊を

選びました。

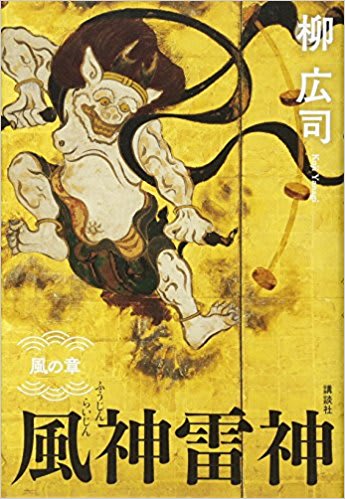

7冊目は「風神雷神」(柳 広司 2017年8月刊)

俵屋宗達というひとは

何だかとても面白そうなひとだという印象がある。

本作「風神雷神」の宗達像もまことに好もしい。

「墨で描いたようなすらりとした眉

よく見れば、目も鼻も造作のはっきりした端整な顔立ちだが

まぶたが眠たげにぼったりと腫れたように見える。

そのせいか、どこか茫洋とした感じが否めない」宗達を

「(生家で)わき目もふらず図案を写し描きする姿に目をとめた」先代は

扇屋・俵屋の養子に貰い受ける。

宗達は水を得た魚のように

扇の絵を書くことにのめり込んでいく。

扇はモチーフを切り取って小さな画面におさめるもので

そのモチーフは古今の名画から取られる

のだが

この時代(江戸初期)は情報を集めることが難しい。

美術品はみな家の奥深くしまい込まれて

めったに目にすることができない。

生家の唐織屋で着物の柄を写してきたことである程度は情報ストックがある宗達だけど。

養父がそうだったように

宗達には教育欲(ひとの基本的な欲望の一つと言ったのは誰だっただろうか)

を刺激する何かがあったに違いない。

最初に宗達を教育したのは本阿弥光悦だった。

富裕な町衆の家に宗達を連れて行っては

美術品を見せてもらい模写できるようにはからってくれたのだ。

次に宗達を教育したのは公家の烏丸光広だった。

「公卿が所蔵する貴重な門外不出の絵画を

宗達はこの時期、数多く模写する機会を得た」

この時代の他のひとにはないほど

宗達の情報量は増えていく。

問題はオリジナリティだったが

烏丸光広は言いはなつ。

「どーでもよろしおす」

「同じ絵とか、違う絵とか、関係おへんのや。

絵には、ええ絵とつまらん絵があるだけどすよってな」

義父や光悦や光広と同じように筆者の視線もまた温かい。

そして離れている。

(現代にあるのだから)

遠慮なく使われる現代語の数々にそれを感じる。

「一大イベント・醍醐の花見」

「長谷川等伯らライバル絵師」

「何やらかつてのバブル経済のころを思わせる」

「当代きってのアートディレクター・本阿弥光悦」

宗達を取り巻く人たちが魅力的で

その中で

いつ「風神雷神」を描くのか

わくわくしながら読みました。

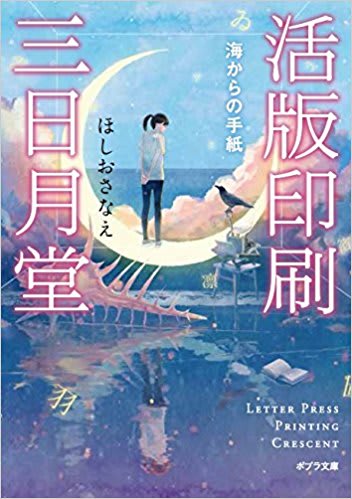

8冊目は「「活版印刷三日月堂 海からの手紙」(ほしおさなえ 2017年2月刊)

活版印刷

あまんきみこ

銅版画

豆本

・・・・

気の合う人に出会ったような気分でした。

第1話の「ちょうちょうの朗読会」は

4人の若い女の人の朗読会のプログラムを

(貸本屋「ちょうちょぼっこ」みたい)

三日月堂が引き受ける話。

第2話の「あわゆきのあと」は

生後3日の赤ん坊で死んだ「姉」の名前が「あわゆき」だと知った少年の依頼での

姓も肩書きもない名前だけのファースト名刺を

三日月堂が引き受ける話。

第3話の「海からの手紙」は

「あわゆき」という名刺を貰った少年の父のいとこの

「ずっとひとりで暮らしてきた

もう二度と激しい波に身をさらすのは嫌だ」

と思っていた昌代が

三日月堂と出会って

銅版画を再開し

銅版画教室の講師の今泉の

「表現は翼ですよ

精神の翼というのかな

飛ぶことに意味はない

飛びたいから飛ぶ

飛べるから飛ぶ

でも飛ぶためには技術が必要です

だから飛べる人は飛ぶべきだ

僕はそう思うんです」

という言葉に触発されて

三日月堂の店主の弓子と一緒に

表紙に

「作・新美南吉

版画・田口昌代

印刷・三日月堂」

と印刷された豆本をつくる話。

しんと澄んだ水底の世界に住む人たちが

水をかき乱さないようにひっそりと暮らしている

中での

一瞬の揺らぎが描かれている

美しい工芸品のような

一冊です

今年はこれにて失礼いたします。

9冊目と10冊目は

明日

今年一年ありがとうございました。

では

よいお年を