■先人たちの底力 知恵泉 この世の全てが知りたい 南方熊楠 超人の作り方

ゲスト:中川翔子、さかなクン

しょこたん:

超人といえば、やっぱり宇宙の中心であるブルースリー様ですよね 考えない瞬間がないですね

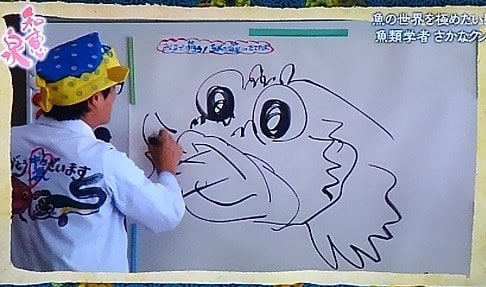

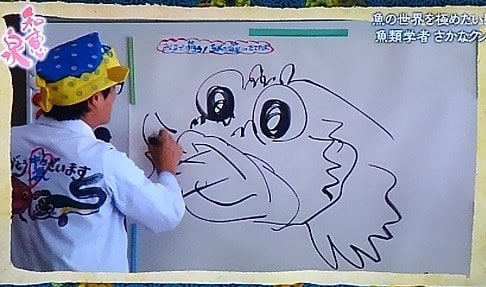

<東京海洋大学名誉博士・客員准教授 さかなクン紹介>

魚の魅力を伝えるためなら全国各地どこへでも

本職は、大学でも教鞭をとる魚類学者です

魚の全てを知りたいさかなクン

形や正体はもちろん、地元でしか知られていない利用方法や、美味しい食べ方まで

あらゆる面で 魚の事を極めようとしています

さかなクン:

ワクワクして楽しいという気持ちで集中して取り組むと、極めることに繋がるんじゃないかと思うんですよね

南方熊楠 明治から昭和初期にかけて活躍した 博物学者・生物学者・民俗学者

しかも世界の全てを知ることに挑んだ超人なんです

人間離れした知識の持ち主 南方熊楠

その知恵の欲求は桁外れ

海の中宇宙 あらゆるものを調べつくし、そのつながりを考え尽くして、

世界の真理、宇宙の法則にたどり着こうとした哲学的な超人です

人生をかけて神羅万象の不思議に挑み続けた熊楠

一体どんな環境が彼を超人へと導いたのでしょうか?

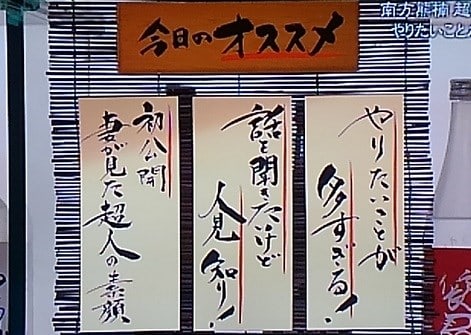

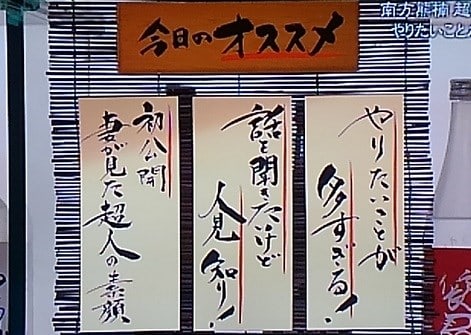

1.やりたいことが多すぎる!

和歌山県和歌山市 熊楠は1867年(慶応3年)に生まれました

城下でも指折りの商家の息子として期待をかけられていた熊楠

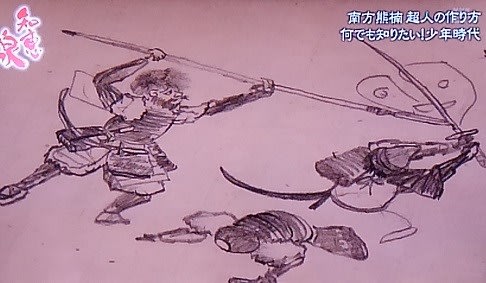

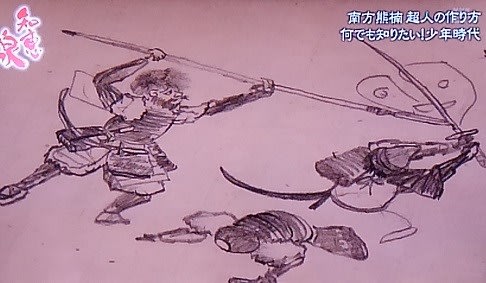

でも、商売に役立つ算数のノートを覗くと、本物そっくりな魚の絵、戦うよろい武者、、、

そろばん勘定よりも歴史が好きな子どもだったようです(絵がうまいなあ/驚

●何でも知りたい少年時代

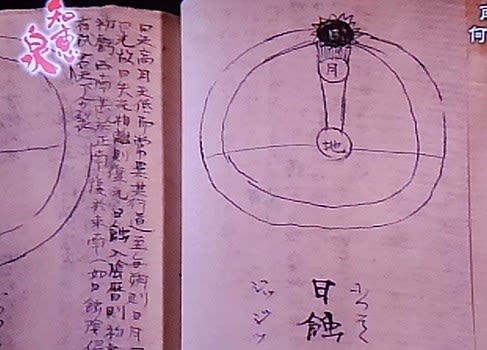

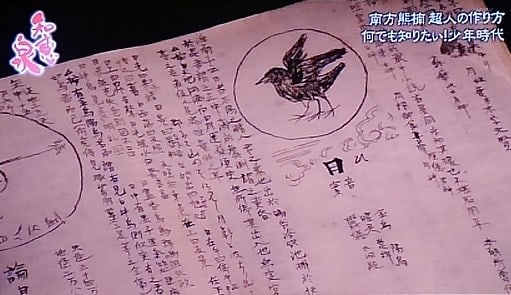

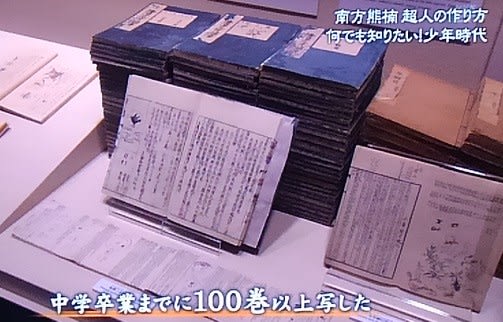

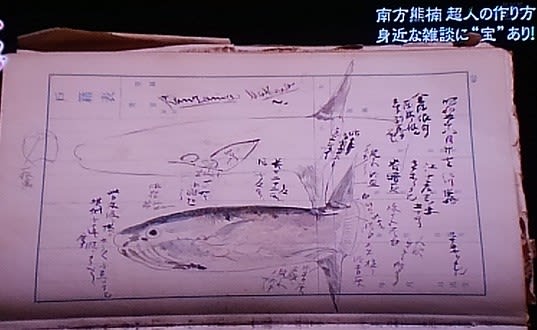

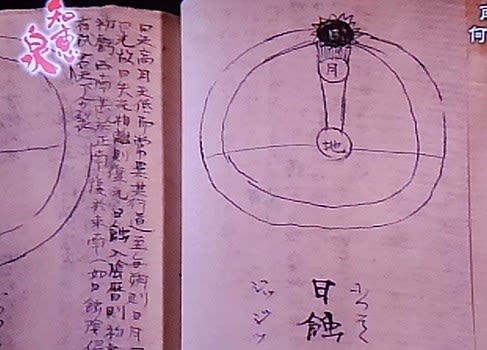

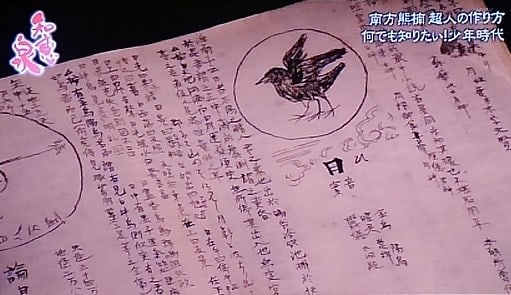

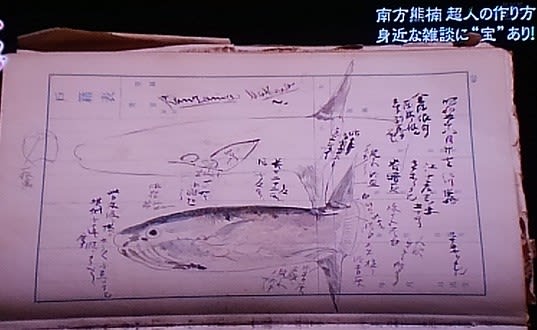

少年・熊楠の旺盛な知識欲を物語るのがこちらの帳面

米粒のような字で天文学の知識がびっしりと書き込まれています

実はこれ、江戸時代の百科事典を丸ごと書き写したものです

この世の不思議に満ちた百科事典は、熊楠にとって宝の山

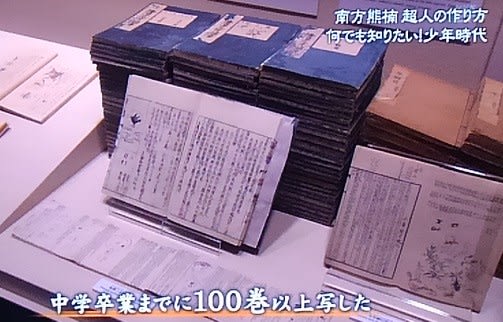

ひとつでも多く自分のものにしたいと、中学卒業までに100巻以上写しました

南方熊楠記念館館・長谷脇さん:

溢れんばかりの知的好奇心という部分と、興味の範囲の広さはすごいとしか言いようがないですね

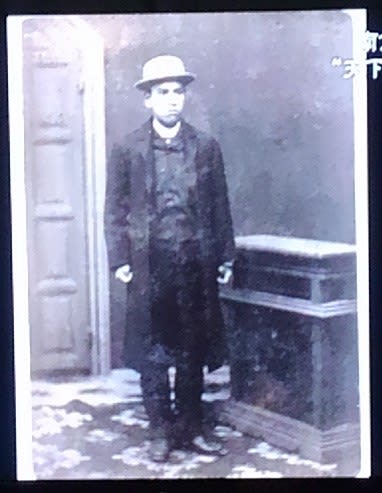

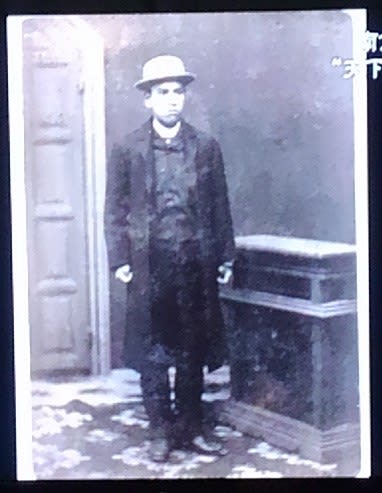

19歳になった熊楠は、世界を舞台に学問の道で成功したいと単身海外へ渡ることを決意します

出国前に撮った写真の裏には

「洋行すましたその後は 晴る日の本立帰り、一大事業をなした後、天下の男と言われたい」

●1892年(明治25年)熊楠25歳 アメリカ大陸を経て世界の学問の中心地ロンドンへ

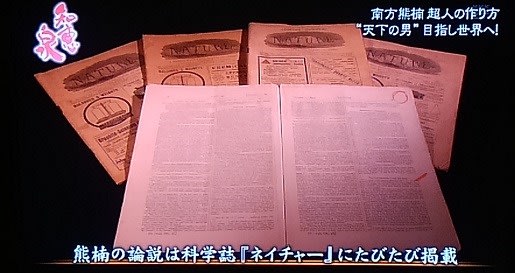

「知の殿堂」と言われた大英博物館で、熊楠は世界中から集まった書物を読み漁ります

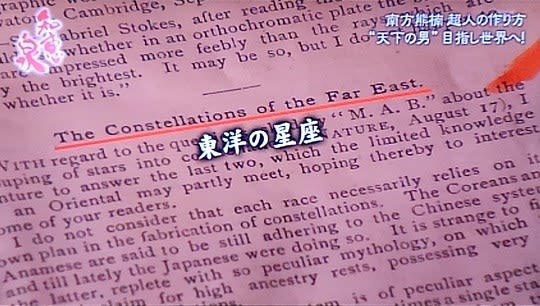

そこで得た知識を基に書いた論説は、科学誌の『ネイチャー』に度々掲載されました

例:東洋の星座

中国やインドでの星座の認識について、古今東西の文献から知識を学んだ熊楠は

世界的な学者への階段を登るはずでした

しかし、熊楠は学者としての専門性が認められる「学位」には関心を持っていませんでした

興味を持てば、学問の分野は関係なし

世界の全てを調べ尽くすことに夢中の熊楠は、大学から研究職への誘いが多くあったが

学問の世界は専門性が重要

熊楠は、専門を絞りきれずにどれも立ち消えになってしまいました

南方熊楠顕彰会 田村さん:

心理的な抵抗感というのか、恐怖感というんでしょうか

ひょっとしたら、彼の性格的な弱さかもしれないんですけれども

自分の仕事を小さくまとめることはなかなかできなかった人みたいです

●夢を叶えられないまま留学費用を使い果たし、33歳で帰国

14年ぶりの里帰りをした熊楠に家族は唖然とします

立派な学者になるところか、学位もお金もないという体たらく

これでは世間に恥ずかしいと、熊楠は和歌山市の実家で暮らすことを断られてしまい

追いやられるように、実家の店の支店がある熊野地方南部「那智勝浦」へ

大都会から遠く、その山々は「神秘的な聖地」と言われるほど人を容易に寄せ付けぬ奥深い森

熊楠は、当時をこう嘆いています

「全く歓迎してくれる人もいない 熊野の勝浦それから那智

当時実に英国より帰った小生には蛮野の地」(知人宛の書簡より

(素敵な巨樹がいっぱい!

最先端の研究環境も、世界的な学者になる夢も失った熊楠

しかし、これまで足枷だった「全てを知りたい」という知識欲が新たな道を切り開きます

●南方熊楠 超人を作るための知恵1:全部手を出し、全部飲み込め

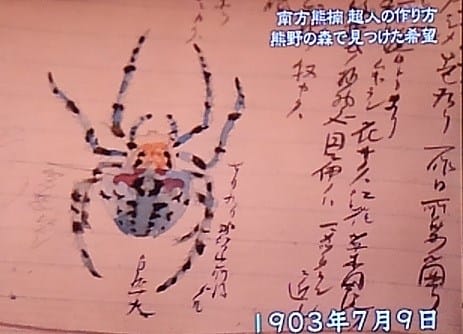

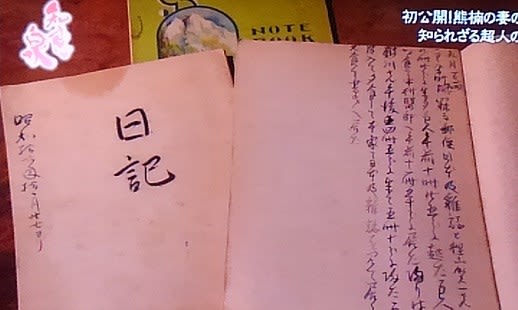

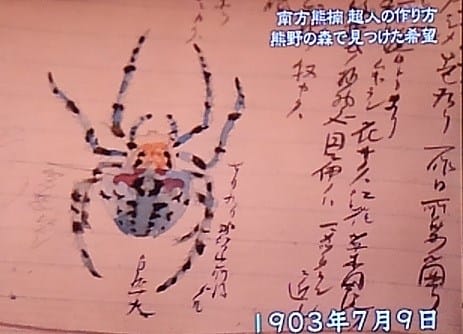

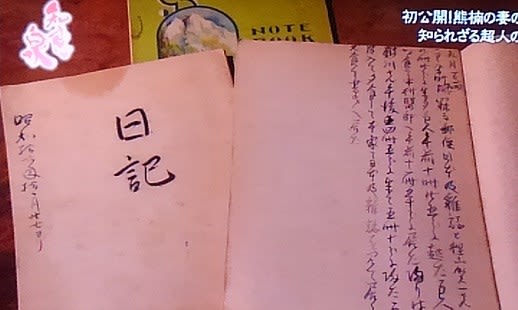

熊楠が毎日つけていた日記

ここに失望から立ち直っていく様子が伺えます

1903年7月9日 色鮮やかな蜘蛛の絵、変わった形のキノコ

熊野の森で集めた生き物の記録です

温暖湿潤で地形も複雑な熊野の森は、多様な植生物に満ちた神秘の森

世界の全てを知りたい熊楠にとって、熊野こそ無限の宝を秘めた奥深い世界と悟ったのです

「熊野の森は、その文明的ではない点が この地の科学上極めて尊いゆえんで

小生は夥しく生物学上の発見を成したのである」

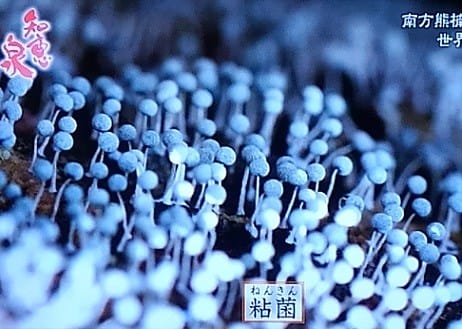

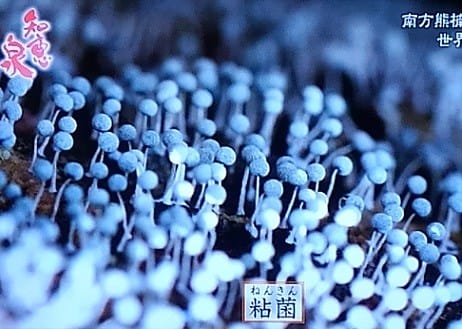

●中でも夢中になったのは「粘菌」

動物のように活動し、大きくなった後は植物のように枯れ、

キノコのように胞子を出して数を増やす不思議な存在に熊楠は思いを馳せます

粘菌には動物と植物の境目がない

全ての生き物は、互いにつながり影響しあって存在するのではないか

それら全てを丸ごと抱えるのが巨大な熊野の森ではないか

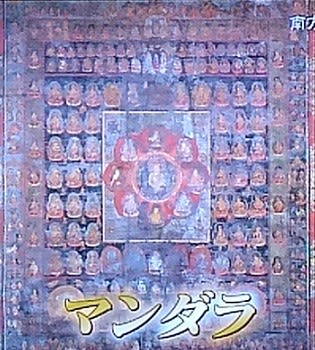

●「南方マンダラ」

それは一つの宇宙

まるで仏の世界の理(ことわり)を描こうとした曼荼羅

それぞれが役割を持つ大小の仏が互いに関わり合うことで一つの宇宙を織りなしている

そして、熊楠の思想の結晶とされるのがこの不思議な「南方マンダラ」と呼ばれ

熊楠はここに世界の真理を示そうとしたと言われます

あらゆる生命はひとつひとつに意味があり、関係し合うことで存在している

熊楠がたどり着いた言葉です

「世界にまるで不要のものなし」

専門を絞らずに、全てのことに世界を丸ごと理解しようとしたからこそ到達した超人的な境地でした

しょこたん:

せっかく人類に生まれたなら、無趣味よりも好きなものとか

知りたいことを見つけまくったほうが勝ちな気がする

熊楠の曼荼羅がすごく気になったんですけど

南方熊楠を研究されている田村さん:

説明は一応はあるんですけれども、我々はついていけない 今の時代でも分からないです

世の中のいろいろなものが、お互いに関係があったりなかったり

随分この中に凝縮しているみたいです

熊楠さんが言ってるのは、これは平面ではない

つまり奥行きがあって、立体的な空間の中で色々な点が散らばっている

「いろはにほへとちり」と文字が書いてあります それがお互いに関係している

真ん中が密度が高く、外側がだんだん薄くなっている

二本の線が上にあって、「ワ」のところでかろうじて繋がっているところを辿っていくと

密度の高いところに近づいて行く

だから、間接的につながっている

どことどこが繋がっているのか分からないような意外なところも

実は繋がっているということが言いたかったみたいです

さかなクン:

小さな微生物が一生懸命汚れたものを綺麗なものに分解していたり

全然違う生き物、例えばイソギンチャクとクマノミが仲良く相利共生していますよね

全然違う生き物同士の関わり方もありますし、

どの生き物も一生懸命生きている

それが自然界の中では、何かの役に立っていると思うんですよね

田村さん:

つまり、生物の世界に、いろんな役割を持っている生き物がいる

今だと「生態学」という学問があるから、私たちは教科書で勉強できるんですけれども

まだ生態学という学問が未熟だった頃に、先に採集でそういうことをやっている

アナ:その真理にたどり着くための知恵が、“全部に手を出して 全部を飲み込め”ということなんですけれども

さかなクン:

いくら時間があっても足りない!

魚でさえも、見て、触れて、描いて 全然時間が足りない!

田村さん:

まずは好きなことをやる決意・覚悟があったんでしょうね

そして、時間があった

私たちの知る限り、南方さんは、仕事をして対価をもらったことがないんじゃないかと思います

とても羨ましいです 実家にお世話になってたんだろうと思います

このことを彼ははっきり自覚している

つまりアマチュアが学問をやるって大事

イギリスにはそういう伝統がある

実際、ダーウィンもそうですけれども

生まれた家の関係で、仕事をしなくてよい人が、ずいぶん大事な研究をしている

2.話を聞きたいけれども人見知り!

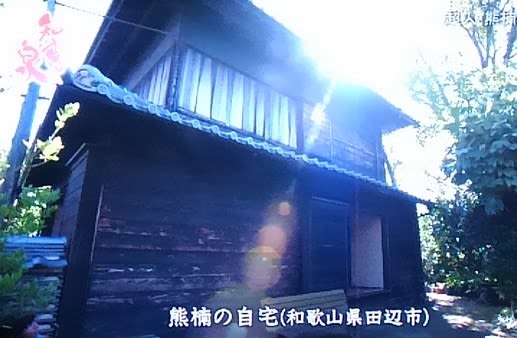

1904年(明治37年)熊楠37歳 熊野地方の玄関口・田辺に移り住む

『追憶の南方先生』

当時の熊楠について 意外な証言が残っています

「先生は未知の人に初めて会うのは苦手で、出来るだけ避ける風があった」

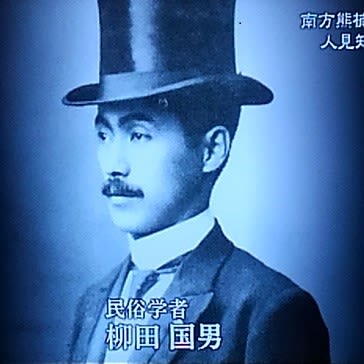

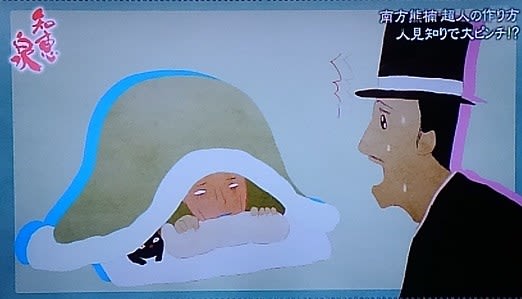

●民俗学の大家 柳田国男が東京から訪ねてきたときのエピソード

人見知りな熊楠は、柳田の突然の来訪を妻から聞き大パニック!

酒の力で乗り切ろうとしますが、会う前から泥酔し、ろくに話もできない状態に

一流の知見を得られるチャンスなのに、熊楠は恥ずかしがり、布団をかぶったまま対応したと言う

(このイラスト面白すぎるww

かしこまった場やお偉いさんは大の苦手

しかし、世界の全てを知りたいという気持ちが、地元の人々との特別な接し方を生み出すのです

●超人を作るための知恵その2:身近な雑談に宝あり

4歳の頃、熊楠の家に泊まった西さん(93歳):

「お前が食事を運べ」と言われて熊楠がおる間は毎食運びました

人懐っこい子どもみたいな人だから、近寄りがたいという印象はないです

「おじいさんが来た」って感じ

聞かれたことが多かった

どこどこの谷や山は、どの辺で、どのぐらいのものか

走り回っておったから地形なんかも分かるし

熊楠は、学問の意見交換や、情報収集ではなく

雑談に好奇心をのせて、地元のことを尋ね回った

人見知りの熊楠も、学問は分からない地元の人々も尻込みせずに会話は弾み

自然と動植物の情報が集まります

いつしか熊楠のもとには、植物採集を手伝う人や、珍しいものを持ってくる人が集まるようになりました

●熊楠の日記にも人々との触れ合いが記されている

「牛乳屋の子 燐光あるキノコ持ち来る」

漁師にもらったクサビフグヒレの長さから血管の太さまで細かく記録

それでは飽き足らず、乾燥させて、そのまま大事にとっておきました

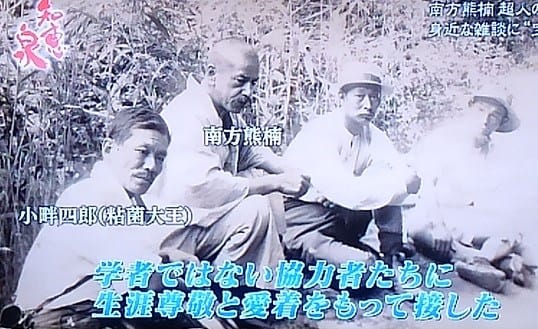

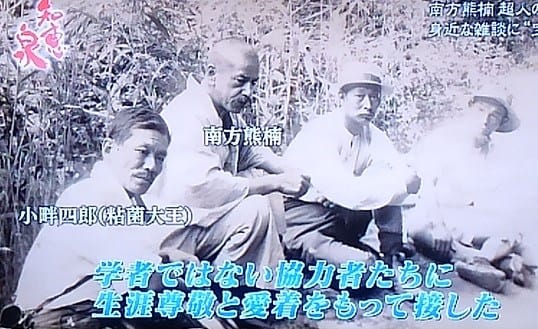

熊楠は、自ら「粘菌大王」と名付けた会社員や、

後に「キノコ四天王」と呼ばれる教師たちなど

学者ではない協力者等に生涯尊敬と愛着を持って接しました

さらに熊楠は、身近な人との雑談で得た暮らしや風習の情報をもとに論考にも取り組みます

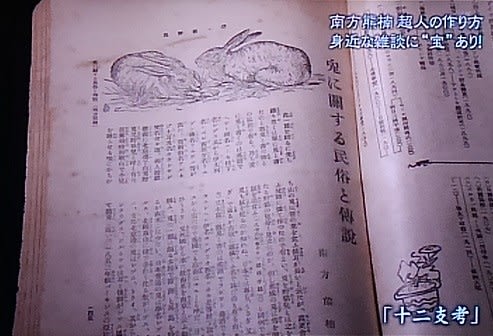

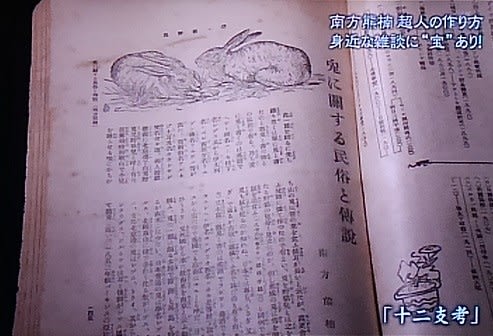

『十二支考」

十二支の動物ひとつひとつに関して述べた文章

ウサギの項目では、地元の猟師から聞いた話を紹介しています

「熊野の猟師は、猟の途中でウサギを見ると、すぐに引き返すと言う

犬が夢中で追いかけて、猟もできずに疲れ果ててしまうからだ」

ウサギは猟師にとって縁起が悪いという熊野独自の話から、世界各地への考察を広げます

インド、アラビア、アフリカにまで同じような風習があるというのです

田村さん:

さらに 古代まで遡り、アリストテレスや『古事記』でのウサギに関する考え方まで

あらゆる地域や時代を視野に入れ、学問から雑談まで

全てを対等に縦横無尽に考察することで熊楠は世界を捉えようとした

学者的な人って、高級な知識と低級な知識に区別することを無意識にしてしまうんですけれども

熊楠さんは意識してか無意識なのか、そういう区別や分け隔てはしていないように見えます

古今東西の情報を並べて、独自の視点でつなげることで

世界を丸ごと理解しようとした熊楠

そのスケールの大きさから「日本人の可能性の極限」とまで称されました

●1929年(昭和4年)熊楠62歳

昭和天皇の和歌山への行幸へのご進講役に熊楠が抜擢された

学位も名誉もない民間人が選ばれるのは異例中の異例

南方熊楠研究会会長・武内さん:

昭和天皇は「変形菌(粘菌)」生物学者として有名で

熊楠の粘菌の研究のことをよくご存知だった

昭和天皇ご自身のご希望として熊楠の講義を受けたいと

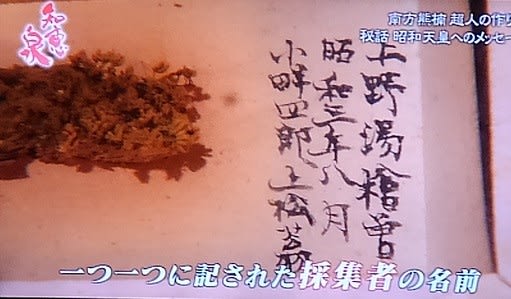

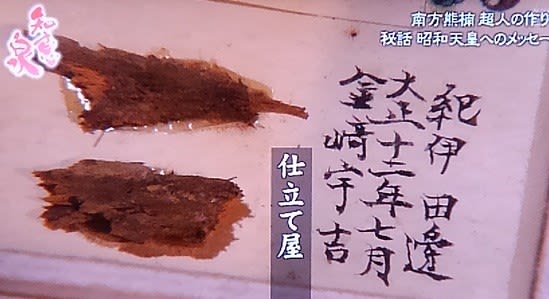

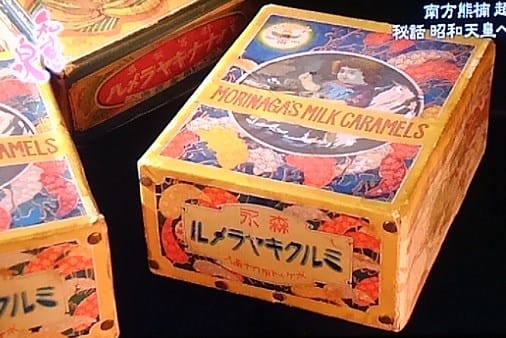

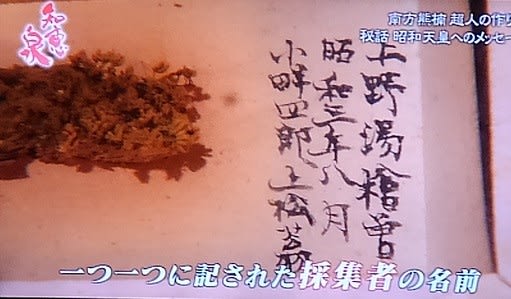

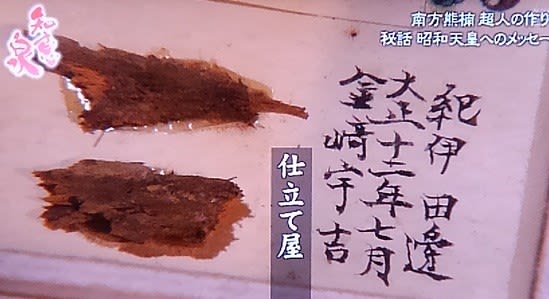

この時、熊楠が天皇に送ったものが今も大切に残されています

国立科学博物館名誉研究員・萩原さん:

これが昭和4年に南方熊楠が昭和天皇に献上した標本の一部です

粘菌など100を超える生き物の標本です

特筆すべきは、ひとつひとつに記された採集者の名前 近所の仕立て屋、絵描き、、、

熊楠は、身近な協力者達の功績を感謝し、標本に込めて天皇に伝えたのです

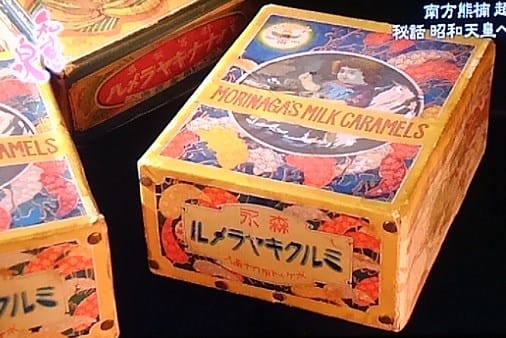

標本を見せる時の入れ物は、なんとキャラメルの空き箱

周囲は仰天しましたが、天皇は大喜びし、会話が弾んだと言います

しょこたん:

一見くだらないと思うことの中にこそ、大事なものだったり

その瞬間にパッと思いついたことをちゃんと書いておくとか

何かに繋がると気づいていたのは素晴らしいと思いました

アナ:古今東西、時空を超えて話を考察していくことをどう思いますか?

田村さん:

広さという意味でもすごいけれども、資料の性質が全然違うものを

自由に横断しているというのはすごいですね

研究者は普通「秩序」を考える

これは「漢字文化圏」 これは「インド文化圏」というような分類意識があるけれども

彼はそういうことから自由になって

似たことがあっちにもこっちにもある

古代にも近代にあると言う 多彩さそのものが面白かったみたい

本当に分け隔てなく誰の話でも聞いて、面白ければ使う

ある意味、節操がないようにも見えるけれども、何でも使う自由さとも言えると思います

しょこたん:

知識って、あればあるほど色々なことに役立って繋がっていく

感性を伸ばしていけたからこそ、視点が人よりもちょっと上にあったというか

田村さん:

研究の世界で長いこと南方さんってあまり評価されず、「支離滅裂」という印象があるわけです

でも、今インターネット上の検索エンジンで検索したら、情報がずらっと並ぶ

それに似ていて、南方はあの時代にインターネットの検索エンジンをやりたかったみたいなんですね

南方が何をやっていたか、やっと今私たちも分かるようになってきたんです

アナ:さかなクンも、例えば子どもさんに話したりしていますね?

さかなクン:

地元のお子さんが魚釣りしていると「何釣れるの?」とか聞いて

「この川はカジカ」「キレイな川なんだ」

「他には何が釣れるの?」「カワムツとオイカワ」「うわっすごい!」

小さな子どもだからこその観察眼があると思う

「面白い もっと聞かせて」と喋っていると、だんだん楽しくなる

ワクワクしていると、聞いてる人もワクワクするし

もっと聞きたいとか、自分のしていることも教えたいって

お互いの良い循環が巡ってくるんじゃないかな

しょこたん:

いい言葉 ワクワクするってすごく大事

これが好きっていうのってポジティブですよね

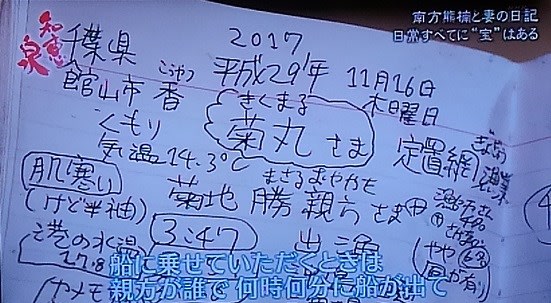

3.初公開 妻が見た超人の素顔

熊楠を近くで見ていた妻・松枝が日記を書いていた

その日記が残されていて、親族の方に初めて見せていただきました

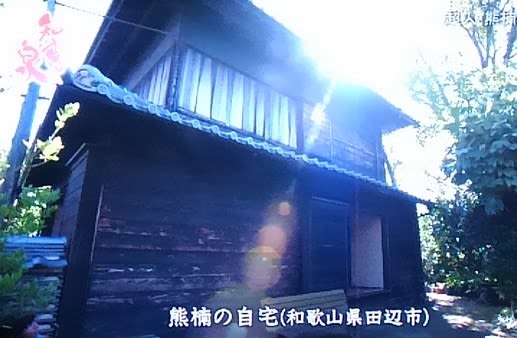

和歌山県田辺市 熊楠が後半生を過ごした自宅が残っています

熊楠はここで妻と二人の子どもと暮らしていました

●1906年 知人の紹介で神社の娘で12歳年下の松枝と結婚

しかし、結婚生活はトラブルだらけ

例えば、松枝が落ち葉を炊こうとすれば、熊楠が血相を変えて止めてしまいます

「粘菌を生やしているから片付けるな!」

熊楠にとっては当たり前でも、松枝にとっては常識外れなことばかり

二人の間にはこうした予想外のすれ違いが絶えませんでした

また、何事にも熱中しすぎる熊楠に心配した松枝が少しでも口出ししようものなら

何をきっかけに怒り出すか分からない夫に松枝は困り果ててしまいます

ところが、そんな夫婦の関係は、歳を重ねるうちに良くなっていったと言います

松江の親族・橋本さんから遺品を見せていただきました

橋本さん:これが松枝が書きました昭和10年からの日記です

その中身を覗いてみると、書き出しは毎日熊楠のことから

食べたもの、会った人、研究のために書斎に入った時間まで行動が記録されていました

「昼食ビフテキ」

海外生活が長かった熊楠が、毎日のようにビーフステーキを食べていたこと

時間も分単位で記され、まるで熊楠の観察日記です

やがて、行動記録だった日記は、次第に心の動きまで詳細に見つめています

「主人 朝7時頃から私と文枝とにカミ事(言いがかり)

後主人午後7時10分起きる にわかにご機嫌直った」

朝怒っていても、夜には元通り

感情の変化までも記録するうちに、松枝は熊楠を深く正確に把握するようになったのかもしれません

●娘の南方文枝さん

少しずつ変化する夫婦の姿を最も近くで見ていた人の証言が残っています

生前のインタビューで、雷は苦手なのに強がる父と、

それを察した上でうまく応じる母の姿を振り返りました

文枝さん:

父が「雷鳴るぞ!」ってここへきていうんですよ

私らはちっとも怖くないんですけどね

母が気を利かせて「お父さん、みんな怖がっているから来てください」

父が「ハーーーイ!」って

子どもみたいなところがありましたから

母に「世の中にはこんな人もいるんだよ」ってそう言われました

晩年、熊楠は松枝にこう語ったと言います

「お前はわしよりまだえらい」

松枝が始めた熊楠の記録は娘・文枝が受け継ぎます

「昭和16年12月15日 医師鈴木氏来たり

肝臓硬化症より来たるカタル性黄疸と診断 ブドウ糖10グラム注射」

●1941年(昭和16年)熊楠74歳 病に倒れる

文枝は、父の病状や医師の治療を記録

「12月18日 文枝10時より3時まで絵を描く」

病気の父に代わりにキノコのスケッチをする文枝

父と母の書き方を受け継ぐかのように、日常を静かに記します

「12月25日 容態悪化」

その4日後の1941年12月29日 熊楠は静かに息を引き取りました

●死の前日 日記の最後の記述

文枝は一言だけ自分の思いを書きました

「12月28日 雨午後晴れ 朝から見舞客が多くて困る」

南方熊楠74歳

この世の全てを知ろうと挑み、関わり合って紡ぎ出した人生でした

アナ:この日記からどのような夫婦像を思われましたか?

田村さん:

南方さん自身の日記とよく似ているというのがとても興味深いところでした

自分が何をしたか、家族が何をしたかなんてことも含めて

三人称目線みたいに淡々と記録していく それは南方の日記の特徴なんですよね

南方の日記を松枝さんが読んでいたとはあまり思えないですけれども にもかかわらず

しょこたん:

今で言うブロガーとかインスタのおしゃれな人をチェックする人みたいに

だんだん熊楠の生き方とかを見て、ハマっていったのではないか

アナ:ブログといえば、しょこたんも書いてますが

しょこたん:

自分なんかどうでもいいという自暴自棄な感じで、でもせめてこれが好きだったみたいな

生きた証を残しておこうみたいな、勝手な遺書みたいな感じで

どうせ誰も見てないしという感じで始めてたんですけれども(私と同じ動機/驚

そのうち、どうでもいいことから、好きなことを書き残すことにハマっちゃって

そのうちにポジティブになってきちゃったっていうのがあるんですけれども

熊楠さんの生き方のおかげで、どうでもいいことしか書いてなかったと思っていたけれども

それすらも何か意味があるのかもしれないと思えるのが有り難い

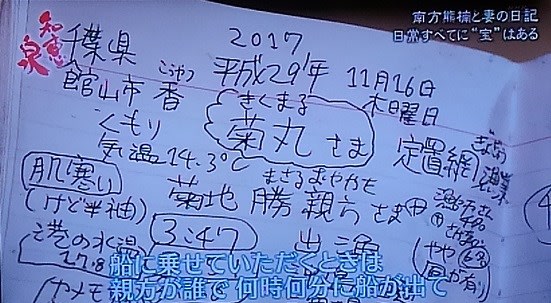

さかなクン:

私、今朝、定置網漁に行ってきたんですけど

船に乗せていただくときは、親方が誰で、何時何分に船が出て

どういう風向きで、こんなお魚がとれたというのを書いておくと

後に、こういう船に乗れば、こういう生物相があるんだというのは

なるべく記したいなというのはあります

後で同じような研究をする人に伝えたい

田村さん:ちょっとした心の動きとか、書き留めておかないと絶対になくなっちゃう

しょこたん:そういうことにこそお宝が潜んでいたり

アナ:いざ自分の旦那さんだったら、大変な部分もあったと思いますけれどもw

田村さん:

南方熊楠の家庭のことは、そんなに色々は分かっていないんですけれども

色々な騒動があったことは日記にあります

子ども二人連れて実家に帰っちゃったりとか

でも、相当扱いにくい人物だった南方を生涯支えて

「お前のほうがまだ偉い」と言わせたのはすごいですよね

さかなクン:

私も小さい時から変わり者だったんですけど

勉強もろくにしないで、お魚ばっかり

学校の先生も「もっと授業に集中しなさい もっとお魚以外のことも覚えなさい」って言ったんですけれども、母は

「みんながみんな同じようなことをしたら、みんな同じ人間になっちゃうから

うちの子は魚が好きで、絵が好きなんだから、それでいいんです」って先生に伝えてくれたみたいで

本当にのびのびとやらせてくれまして

今では、母は「自由にのびのびさせたら、本当に魚になったね」って 感謝感激でございます

(それが本当の教育だね やりたいこと、好きなことをやる

肩書き、名誉、給料のためじゃなくて

アナ:南方から学べる事ってどんなことだと思いますか?

しょこたん:

学生時代に絵を描いてたりすると「オタクだ」「気持ち悪い」とか

言われたこともあったなって思ったんですけれども

「好き」を貫いた結果、いろんな人が「いいよ」ってついてきてくれたのは

とても素敵な楽しい生き方で、これからも読書したり、いろんなことを見つけて

楽しんでこそ、仕事もはかどるんじゃないか 生きるのが楽しみになりました

アナ:

超人を作った料理を最後にご賞味いただきたい ニラの味噌汁です

ビフテキを食べて贅沢をしたりもしてたんですが

本当に欲しい本がある時には、ニラの味噌汁を飲んで、お金を節約して本を買っていたそうです

【ブログ内関連記事】

・「南方熊楠-100年早かった智の人-@国立科学博物館(2018.2.14)

・『小学館版 学習まんが人物館 南方熊楠』

・『猫楠 南方熊楠の生涯』水木しげる

・「こんにちは! 変形菌」@ビッグイシュー

・天神崎を大切に!@ナショナル・トラスト

ゲスト:中川翔子、さかなクン

しょこたん:

超人といえば、やっぱり宇宙の中心であるブルースリー様ですよね 考えない瞬間がないですね

<東京海洋大学名誉博士・客員准教授 さかなクン紹介>

魚の魅力を伝えるためなら全国各地どこへでも

本職は、大学でも教鞭をとる魚類学者です

魚の全てを知りたいさかなクン

形や正体はもちろん、地元でしか知られていない利用方法や、美味しい食べ方まで

あらゆる面で 魚の事を極めようとしています

さかなクン:

ワクワクして楽しいという気持ちで集中して取り組むと、極めることに繋がるんじゃないかと思うんですよね

南方熊楠 明治から昭和初期にかけて活躍した 博物学者・生物学者・民俗学者

しかも世界の全てを知ることに挑んだ超人なんです

人間離れした知識の持ち主 南方熊楠

その知恵の欲求は桁外れ

海の中宇宙 あらゆるものを調べつくし、そのつながりを考え尽くして、

世界の真理、宇宙の法則にたどり着こうとした哲学的な超人です

人生をかけて神羅万象の不思議に挑み続けた熊楠

一体どんな環境が彼を超人へと導いたのでしょうか?

1.やりたいことが多すぎる!

和歌山県和歌山市 熊楠は1867年(慶応3年)に生まれました

城下でも指折りの商家の息子として期待をかけられていた熊楠

でも、商売に役立つ算数のノートを覗くと、本物そっくりな魚の絵、戦うよろい武者、、、

そろばん勘定よりも歴史が好きな子どもだったようです(絵がうまいなあ/驚

●何でも知りたい少年時代

少年・熊楠の旺盛な知識欲を物語るのがこちらの帳面

米粒のような字で天文学の知識がびっしりと書き込まれています

実はこれ、江戸時代の百科事典を丸ごと書き写したものです

この世の不思議に満ちた百科事典は、熊楠にとって宝の山

ひとつでも多く自分のものにしたいと、中学卒業までに100巻以上写しました

南方熊楠記念館館・長谷脇さん:

溢れんばかりの知的好奇心という部分と、興味の範囲の広さはすごいとしか言いようがないですね

19歳になった熊楠は、世界を舞台に学問の道で成功したいと単身海外へ渡ることを決意します

出国前に撮った写真の裏には

「洋行すましたその後は 晴る日の本立帰り、一大事業をなした後、天下の男と言われたい」

●1892年(明治25年)熊楠25歳 アメリカ大陸を経て世界の学問の中心地ロンドンへ

「知の殿堂」と言われた大英博物館で、熊楠は世界中から集まった書物を読み漁ります

そこで得た知識を基に書いた論説は、科学誌の『ネイチャー』に度々掲載されました

例:東洋の星座

中国やインドでの星座の認識について、古今東西の文献から知識を学んだ熊楠は

世界的な学者への階段を登るはずでした

しかし、熊楠は学者としての専門性が認められる「学位」には関心を持っていませんでした

興味を持てば、学問の分野は関係なし

世界の全てを調べ尽くすことに夢中の熊楠は、大学から研究職への誘いが多くあったが

学問の世界は専門性が重要

熊楠は、専門を絞りきれずにどれも立ち消えになってしまいました

南方熊楠顕彰会 田村さん:

心理的な抵抗感というのか、恐怖感というんでしょうか

ひょっとしたら、彼の性格的な弱さかもしれないんですけれども

自分の仕事を小さくまとめることはなかなかできなかった人みたいです

●夢を叶えられないまま留学費用を使い果たし、33歳で帰国

14年ぶりの里帰りをした熊楠に家族は唖然とします

立派な学者になるところか、学位もお金もないという体たらく

これでは世間に恥ずかしいと、熊楠は和歌山市の実家で暮らすことを断られてしまい

追いやられるように、実家の店の支店がある熊野地方南部「那智勝浦」へ

大都会から遠く、その山々は「神秘的な聖地」と言われるほど人を容易に寄せ付けぬ奥深い森

熊楠は、当時をこう嘆いています

「全く歓迎してくれる人もいない 熊野の勝浦それから那智

当時実に英国より帰った小生には蛮野の地」(知人宛の書簡より

(素敵な巨樹がいっぱい!

最先端の研究環境も、世界的な学者になる夢も失った熊楠

しかし、これまで足枷だった「全てを知りたい」という知識欲が新たな道を切り開きます

●南方熊楠 超人を作るための知恵1:全部手を出し、全部飲み込め

熊楠が毎日つけていた日記

ここに失望から立ち直っていく様子が伺えます

1903年7月9日 色鮮やかな蜘蛛の絵、変わった形のキノコ

熊野の森で集めた生き物の記録です

温暖湿潤で地形も複雑な熊野の森は、多様な植生物に満ちた神秘の森

世界の全てを知りたい熊楠にとって、熊野こそ無限の宝を秘めた奥深い世界と悟ったのです

「熊野の森は、その文明的ではない点が この地の科学上極めて尊いゆえんで

小生は夥しく生物学上の発見を成したのである」

●中でも夢中になったのは「粘菌」

動物のように活動し、大きくなった後は植物のように枯れ、

キノコのように胞子を出して数を増やす不思議な存在に熊楠は思いを馳せます

粘菌には動物と植物の境目がない

全ての生き物は、互いにつながり影響しあって存在するのではないか

それら全てを丸ごと抱えるのが巨大な熊野の森ではないか

●「南方マンダラ」

それは一つの宇宙

まるで仏の世界の理(ことわり)を描こうとした曼荼羅

それぞれが役割を持つ大小の仏が互いに関わり合うことで一つの宇宙を織りなしている

そして、熊楠の思想の結晶とされるのがこの不思議な「南方マンダラ」と呼ばれ

熊楠はここに世界の真理を示そうとしたと言われます

あらゆる生命はひとつひとつに意味があり、関係し合うことで存在している

熊楠がたどり着いた言葉です

「世界にまるで不要のものなし」

専門を絞らずに、全てのことに世界を丸ごと理解しようとしたからこそ到達した超人的な境地でした

しょこたん:

せっかく人類に生まれたなら、無趣味よりも好きなものとか

知りたいことを見つけまくったほうが勝ちな気がする

熊楠の曼荼羅がすごく気になったんですけど

南方熊楠を研究されている田村さん:

説明は一応はあるんですけれども、我々はついていけない 今の時代でも分からないです

世の中のいろいろなものが、お互いに関係があったりなかったり

随分この中に凝縮しているみたいです

熊楠さんが言ってるのは、これは平面ではない

つまり奥行きがあって、立体的な空間の中で色々な点が散らばっている

「いろはにほへとちり」と文字が書いてあります それがお互いに関係している

真ん中が密度が高く、外側がだんだん薄くなっている

二本の線が上にあって、「ワ」のところでかろうじて繋がっているところを辿っていくと

密度の高いところに近づいて行く

だから、間接的につながっている

どことどこが繋がっているのか分からないような意外なところも

実は繋がっているということが言いたかったみたいです

さかなクン:

小さな微生物が一生懸命汚れたものを綺麗なものに分解していたり

全然違う生き物、例えばイソギンチャクとクマノミが仲良く相利共生していますよね

全然違う生き物同士の関わり方もありますし、

どの生き物も一生懸命生きている

それが自然界の中では、何かの役に立っていると思うんですよね

田村さん:

つまり、生物の世界に、いろんな役割を持っている生き物がいる

今だと「生態学」という学問があるから、私たちは教科書で勉強できるんですけれども

まだ生態学という学問が未熟だった頃に、先に採集でそういうことをやっている

アナ:その真理にたどり着くための知恵が、“全部に手を出して 全部を飲み込め”ということなんですけれども

さかなクン:

いくら時間があっても足りない!

魚でさえも、見て、触れて、描いて 全然時間が足りない!

田村さん:

まずは好きなことをやる決意・覚悟があったんでしょうね

そして、時間があった

私たちの知る限り、南方さんは、仕事をして対価をもらったことがないんじゃないかと思います

とても羨ましいです 実家にお世話になってたんだろうと思います

このことを彼ははっきり自覚している

つまりアマチュアが学問をやるって大事

イギリスにはそういう伝統がある

実際、ダーウィンもそうですけれども

生まれた家の関係で、仕事をしなくてよい人が、ずいぶん大事な研究をしている

2.話を聞きたいけれども人見知り!

1904年(明治37年)熊楠37歳 熊野地方の玄関口・田辺に移り住む

『追憶の南方先生』

当時の熊楠について 意外な証言が残っています

「先生は未知の人に初めて会うのは苦手で、出来るだけ避ける風があった」

●民俗学の大家 柳田国男が東京から訪ねてきたときのエピソード

人見知りな熊楠は、柳田の突然の来訪を妻から聞き大パニック!

酒の力で乗り切ろうとしますが、会う前から泥酔し、ろくに話もできない状態に

一流の知見を得られるチャンスなのに、熊楠は恥ずかしがり、布団をかぶったまま対応したと言う

(このイラスト面白すぎるww

かしこまった場やお偉いさんは大の苦手

しかし、世界の全てを知りたいという気持ちが、地元の人々との特別な接し方を生み出すのです

●超人を作るための知恵その2:身近な雑談に宝あり

4歳の頃、熊楠の家に泊まった西さん(93歳):

「お前が食事を運べ」と言われて熊楠がおる間は毎食運びました

人懐っこい子どもみたいな人だから、近寄りがたいという印象はないです

「おじいさんが来た」って感じ

聞かれたことが多かった

どこどこの谷や山は、どの辺で、どのぐらいのものか

走り回っておったから地形なんかも分かるし

熊楠は、学問の意見交換や、情報収集ではなく

雑談に好奇心をのせて、地元のことを尋ね回った

人見知りの熊楠も、学問は分からない地元の人々も尻込みせずに会話は弾み

自然と動植物の情報が集まります

いつしか熊楠のもとには、植物採集を手伝う人や、珍しいものを持ってくる人が集まるようになりました

●熊楠の日記にも人々との触れ合いが記されている

「牛乳屋の子 燐光あるキノコ持ち来る」

漁師にもらったクサビフグヒレの長さから血管の太さまで細かく記録

それでは飽き足らず、乾燥させて、そのまま大事にとっておきました

熊楠は、自ら「粘菌大王」と名付けた会社員や、

後に「キノコ四天王」と呼ばれる教師たちなど

学者ではない協力者等に生涯尊敬と愛着を持って接しました

さらに熊楠は、身近な人との雑談で得た暮らしや風習の情報をもとに論考にも取り組みます

『十二支考」

十二支の動物ひとつひとつに関して述べた文章

ウサギの項目では、地元の猟師から聞いた話を紹介しています

「熊野の猟師は、猟の途中でウサギを見ると、すぐに引き返すと言う

犬が夢中で追いかけて、猟もできずに疲れ果ててしまうからだ」

ウサギは猟師にとって縁起が悪いという熊野独自の話から、世界各地への考察を広げます

インド、アラビア、アフリカにまで同じような風習があるというのです

田村さん:

さらに 古代まで遡り、アリストテレスや『古事記』でのウサギに関する考え方まで

あらゆる地域や時代を視野に入れ、学問から雑談まで

全てを対等に縦横無尽に考察することで熊楠は世界を捉えようとした

学者的な人って、高級な知識と低級な知識に区別することを無意識にしてしまうんですけれども

熊楠さんは意識してか無意識なのか、そういう区別や分け隔てはしていないように見えます

古今東西の情報を並べて、独自の視点でつなげることで

世界を丸ごと理解しようとした熊楠

そのスケールの大きさから「日本人の可能性の極限」とまで称されました

●1929年(昭和4年)熊楠62歳

昭和天皇の和歌山への行幸へのご進講役に熊楠が抜擢された

学位も名誉もない民間人が選ばれるのは異例中の異例

南方熊楠研究会会長・武内さん:

昭和天皇は「変形菌(粘菌)」生物学者として有名で

熊楠の粘菌の研究のことをよくご存知だった

昭和天皇ご自身のご希望として熊楠の講義を受けたいと

この時、熊楠が天皇に送ったものが今も大切に残されています

国立科学博物館名誉研究員・萩原さん:

これが昭和4年に南方熊楠が昭和天皇に献上した標本の一部です

粘菌など100を超える生き物の標本です

特筆すべきは、ひとつひとつに記された採集者の名前 近所の仕立て屋、絵描き、、、

熊楠は、身近な協力者達の功績を感謝し、標本に込めて天皇に伝えたのです

標本を見せる時の入れ物は、なんとキャラメルの空き箱

周囲は仰天しましたが、天皇は大喜びし、会話が弾んだと言います

しょこたん:

一見くだらないと思うことの中にこそ、大事なものだったり

その瞬間にパッと思いついたことをちゃんと書いておくとか

何かに繋がると気づいていたのは素晴らしいと思いました

アナ:古今東西、時空を超えて話を考察していくことをどう思いますか?

田村さん:

広さという意味でもすごいけれども、資料の性質が全然違うものを

自由に横断しているというのはすごいですね

研究者は普通「秩序」を考える

これは「漢字文化圏」 これは「インド文化圏」というような分類意識があるけれども

彼はそういうことから自由になって

似たことがあっちにもこっちにもある

古代にも近代にあると言う 多彩さそのものが面白かったみたい

本当に分け隔てなく誰の話でも聞いて、面白ければ使う

ある意味、節操がないようにも見えるけれども、何でも使う自由さとも言えると思います

しょこたん:

知識って、あればあるほど色々なことに役立って繋がっていく

感性を伸ばしていけたからこそ、視点が人よりもちょっと上にあったというか

田村さん:

研究の世界で長いこと南方さんってあまり評価されず、「支離滅裂」という印象があるわけです

でも、今インターネット上の検索エンジンで検索したら、情報がずらっと並ぶ

それに似ていて、南方はあの時代にインターネットの検索エンジンをやりたかったみたいなんですね

南方が何をやっていたか、やっと今私たちも分かるようになってきたんです

アナ:さかなクンも、例えば子どもさんに話したりしていますね?

さかなクン:

地元のお子さんが魚釣りしていると「何釣れるの?」とか聞いて

「この川はカジカ」「キレイな川なんだ」

「他には何が釣れるの?」「カワムツとオイカワ」「うわっすごい!」

小さな子どもだからこその観察眼があると思う

「面白い もっと聞かせて」と喋っていると、だんだん楽しくなる

ワクワクしていると、聞いてる人もワクワクするし

もっと聞きたいとか、自分のしていることも教えたいって

お互いの良い循環が巡ってくるんじゃないかな

しょこたん:

いい言葉 ワクワクするってすごく大事

これが好きっていうのってポジティブですよね

3.初公開 妻が見た超人の素顔

熊楠を近くで見ていた妻・松枝が日記を書いていた

その日記が残されていて、親族の方に初めて見せていただきました

和歌山県田辺市 熊楠が後半生を過ごした自宅が残っています

熊楠はここで妻と二人の子どもと暮らしていました

●1906年 知人の紹介で神社の娘で12歳年下の松枝と結婚

しかし、結婚生活はトラブルだらけ

例えば、松枝が落ち葉を炊こうとすれば、熊楠が血相を変えて止めてしまいます

「粘菌を生やしているから片付けるな!」

熊楠にとっては当たり前でも、松枝にとっては常識外れなことばかり

二人の間にはこうした予想外のすれ違いが絶えませんでした

また、何事にも熱中しすぎる熊楠に心配した松枝が少しでも口出ししようものなら

何をきっかけに怒り出すか分からない夫に松枝は困り果ててしまいます

ところが、そんな夫婦の関係は、歳を重ねるうちに良くなっていったと言います

松江の親族・橋本さんから遺品を見せていただきました

橋本さん:これが松枝が書きました昭和10年からの日記です

その中身を覗いてみると、書き出しは毎日熊楠のことから

食べたもの、会った人、研究のために書斎に入った時間まで行動が記録されていました

「昼食ビフテキ」

海外生活が長かった熊楠が、毎日のようにビーフステーキを食べていたこと

時間も分単位で記され、まるで熊楠の観察日記です

やがて、行動記録だった日記は、次第に心の動きまで詳細に見つめています

「主人 朝7時頃から私と文枝とにカミ事(言いがかり)

後主人午後7時10分起きる にわかにご機嫌直った」

朝怒っていても、夜には元通り

感情の変化までも記録するうちに、松枝は熊楠を深く正確に把握するようになったのかもしれません

●娘の南方文枝さん

少しずつ変化する夫婦の姿を最も近くで見ていた人の証言が残っています

生前のインタビューで、雷は苦手なのに強がる父と、

それを察した上でうまく応じる母の姿を振り返りました

文枝さん:

父が「雷鳴るぞ!」ってここへきていうんですよ

私らはちっとも怖くないんですけどね

母が気を利かせて「お父さん、みんな怖がっているから来てください」

父が「ハーーーイ!」って

子どもみたいなところがありましたから

母に「世の中にはこんな人もいるんだよ」ってそう言われました

晩年、熊楠は松枝にこう語ったと言います

「お前はわしよりまだえらい」

松枝が始めた熊楠の記録は娘・文枝が受け継ぎます

「昭和16年12月15日 医師鈴木氏来たり

肝臓硬化症より来たるカタル性黄疸と診断 ブドウ糖10グラム注射」

●1941年(昭和16年)熊楠74歳 病に倒れる

文枝は、父の病状や医師の治療を記録

「12月18日 文枝10時より3時まで絵を描く」

病気の父に代わりにキノコのスケッチをする文枝

父と母の書き方を受け継ぐかのように、日常を静かに記します

「12月25日 容態悪化」

その4日後の1941年12月29日 熊楠は静かに息を引き取りました

●死の前日 日記の最後の記述

文枝は一言だけ自分の思いを書きました

「12月28日 雨午後晴れ 朝から見舞客が多くて困る」

南方熊楠74歳

この世の全てを知ろうと挑み、関わり合って紡ぎ出した人生でした

アナ:この日記からどのような夫婦像を思われましたか?

田村さん:

南方さん自身の日記とよく似ているというのがとても興味深いところでした

自分が何をしたか、家族が何をしたかなんてことも含めて

三人称目線みたいに淡々と記録していく それは南方の日記の特徴なんですよね

南方の日記を松枝さんが読んでいたとはあまり思えないですけれども にもかかわらず

しょこたん:

今で言うブロガーとかインスタのおしゃれな人をチェックする人みたいに

だんだん熊楠の生き方とかを見て、ハマっていったのではないか

アナ:ブログといえば、しょこたんも書いてますが

しょこたん:

自分なんかどうでもいいという自暴自棄な感じで、でもせめてこれが好きだったみたいな

生きた証を残しておこうみたいな、勝手な遺書みたいな感じで

どうせ誰も見てないしという感じで始めてたんですけれども(私と同じ動機/驚

そのうち、どうでもいいことから、好きなことを書き残すことにハマっちゃって

そのうちにポジティブになってきちゃったっていうのがあるんですけれども

熊楠さんの生き方のおかげで、どうでもいいことしか書いてなかったと思っていたけれども

それすらも何か意味があるのかもしれないと思えるのが有り難い

さかなクン:

私、今朝、定置網漁に行ってきたんですけど

船に乗せていただくときは、親方が誰で、何時何分に船が出て

どういう風向きで、こんなお魚がとれたというのを書いておくと

後に、こういう船に乗れば、こういう生物相があるんだというのは

なるべく記したいなというのはあります

後で同じような研究をする人に伝えたい

田村さん:ちょっとした心の動きとか、書き留めておかないと絶対になくなっちゃう

しょこたん:そういうことにこそお宝が潜んでいたり

アナ:いざ自分の旦那さんだったら、大変な部分もあったと思いますけれどもw

田村さん:

南方熊楠の家庭のことは、そんなに色々は分かっていないんですけれども

色々な騒動があったことは日記にあります

子ども二人連れて実家に帰っちゃったりとか

でも、相当扱いにくい人物だった南方を生涯支えて

「お前のほうがまだ偉い」と言わせたのはすごいですよね

さかなクン:

私も小さい時から変わり者だったんですけど

勉強もろくにしないで、お魚ばっかり

学校の先生も「もっと授業に集中しなさい もっとお魚以外のことも覚えなさい」って言ったんですけれども、母は

「みんながみんな同じようなことをしたら、みんな同じ人間になっちゃうから

うちの子は魚が好きで、絵が好きなんだから、それでいいんです」って先生に伝えてくれたみたいで

本当にのびのびとやらせてくれまして

今では、母は「自由にのびのびさせたら、本当に魚になったね」って 感謝感激でございます

(それが本当の教育だね やりたいこと、好きなことをやる

肩書き、名誉、給料のためじゃなくて

アナ:南方から学べる事ってどんなことだと思いますか?

しょこたん:

学生時代に絵を描いてたりすると「オタクだ」「気持ち悪い」とか

言われたこともあったなって思ったんですけれども

「好き」を貫いた結果、いろんな人が「いいよ」ってついてきてくれたのは

とても素敵な楽しい生き方で、これからも読書したり、いろんなことを見つけて

楽しんでこそ、仕事もはかどるんじゃないか 生きるのが楽しみになりました

アナ:

超人を作った料理を最後にご賞味いただきたい ニラの味噌汁です

ビフテキを食べて贅沢をしたりもしてたんですが

本当に欲しい本がある時には、ニラの味噌汁を飲んで、お金を節約して本を買っていたそうです

【ブログ内関連記事】

・「南方熊楠-100年早かった智の人-@国立科学博物館(2018.2.14)

・『小学館版 学習まんが人物館 南方熊楠』

・『猫楠 南方熊楠の生涯』水木しげる

・「こんにちは! 変形菌」@ビッグイシュー

・天神崎を大切に!@ナショナル・トラスト