袖が済んだら、左右の身頃の背中心を縫います。ここはミシンで、2度縫い。

2mmのキセをかけて片倒ししたら、縫い代がぴらぴらしないよう手縫いで耳ぐけ。

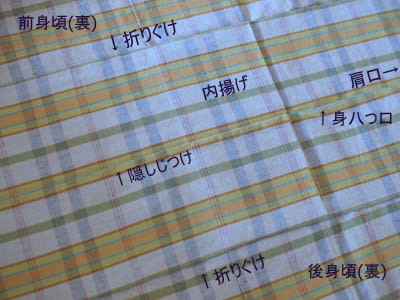

その後、前・後身頃の内揚げを縫い、キセをかけて折りぐけ。

写真は省略。

ところで着物なのにミシンを使うということに、何となく罪悪感というか

正式じゃない感じをもっていたけど、あまり気にしないことにした。

なぜならば---、少々ミシンで縫っても有り余る手縫いが待っているから!!

でも、段々とコツも身について、初めほど時間はかからなくなってきた。

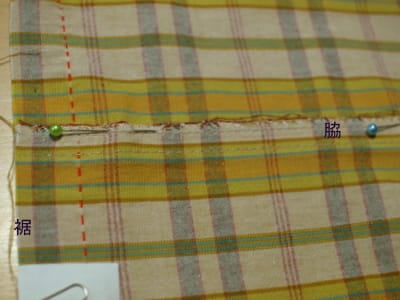

さて次は、脇縫い。

ここで、参考にしている本と見本にしていた手持ちの単衣の処理が異なっている。

本では脇縫いの後、縫い代を片倒しにしてキセをかけて折りぐけしてあるが、

手持ち単衣では、両開きにしてそれぞれ折りぐけしてある。

さらにこだまさんのHPでも、片倒し・・・。

ただ、この伊勢木綿は結構厚地。これを片倒しにするとかなり分厚くなる。

ここは両開きにしたいところ。

色々調べて、この本に載っていた両開きの方法を採用。

単衣といっても、いろいろな縫い方があるんだなー。

ちなみに両開きの方法は載ってないけど、こちらの本は単衣メインで編集されてます。

DVDもついているし、浴衣や単衣を縫いたい人には参考にしやすいと思う。

本には、「脇を縫った後4mm上をもう1度縫い、1本目に2mmのキセをかけて

2本目の縫い目を後身頃側へ折って広げ、1.5cm感覚でしのびを入れる」と

いうようなことが書いてある・・(´д`) ??

ここで数日放置。しのびというのは、隠しじつけのことらしい。

何とか気持ちを入れなおしてやってみたけど合ってるのか??

左右縫い代は裾から折りぐけ始め、肩を通って、また裾まで。

身八つ口までは合い印丁度で折り、袖付けからは4mm長めに折り出す。

地味で単調な作業が長く続く、という意味で脇縫いは大きな山場でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます