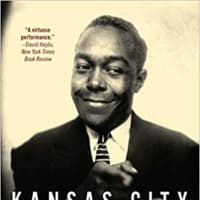

きのうジャン・ギャバンの「現金(げんなま)に手を出すな」のビデオを久しぶりに見た。この映画を見るのは三度目だと思うが、見るたびに新たな発見が得られる。きのう見て気づいたことがある。まずこれは、いわゆるフランスのフィルム・ノワール(暗黒映画)の範疇には収まらない映画であり、監督のジャック・ベッケルが描きたかったのは、何よりも老境に差しかかった中年男の悲哀と友情だったのか、と気づいたことだ。主役のギャバンは年季の入った辣腕のギャングだが、大仕事の後そろそろ引退を考えている。彼には昔からの頼りない相棒(ルネ・ダリー)がいて、ギャバンがずっと世話を焼いてきた親友なのだが、年甲斐もなく若い踊り子(駆け出しのジャンヌ・モローが演じている)にうつつを抜かしている。二人とも妻子がおらず、暖かい家庭のない寂しい中年ギャングなのだが、この二人の心の交流が実に細かくうまく描けていた。ギャバンが隠れ家に連れて来た相棒を諭した後、二人で寂しく就寝するシーンはこの映画の見せ場だった。えっ、こんなシーンがあったんだ!という感じなのだ。ギャバンが相棒のためにパジャマやタオルや歯ブラシを女房のように揃えてやるところが特に印象的だった。

ジャック・ベッケルといえば、あの「モンパルナスの灯」を作った監督で、日本ではそれほど評価が高くない。フランス映画と言うと、戦前派のクレール、ルノワール、デュヴィヴィエ、カルネなどの巨匠がいて、戦後はゴダール、トリュフォー、マル、レネといったヌーベル・バーグの監督たちに目を奪われがちになる。が、戦前派とヌーベル・バーグの間にも優れた作品を撮った映画監督はたくさんいた。ジャック・べッケルはそのうちの一人だ。私はジャン・ギャバンやジェラール・フィリップが好きなので、埋もれかけたヌーベル・バーグ以前の監督たちの映画も見ることが多い。50年代から60年代初めにかけてのギャバンは最高だった。戦前の「望郷」や「大いなる幻影」や「我等の仲間」の若いギャバンもいいが、アンリ・ヴェルヌイユの「ヘッドライト」「地下室のメロディ」、そしてデュヴィヴィエの「殺意の瞬間」などに主演した中年ギャバンの魅力は、本当に味わい深いと思っている。

ジャック・ベッケルといえば、あの「モンパルナスの灯」を作った監督で、日本ではそれほど評価が高くない。フランス映画と言うと、戦前派のクレール、ルノワール、デュヴィヴィエ、カルネなどの巨匠がいて、戦後はゴダール、トリュフォー、マル、レネといったヌーベル・バーグの監督たちに目を奪われがちになる。が、戦前派とヌーベル・バーグの間にも優れた作品を撮った映画監督はたくさんいた。ジャック・べッケルはそのうちの一人だ。私はジャン・ギャバンやジェラール・フィリップが好きなので、埋もれかけたヌーベル・バーグ以前の監督たちの映画も見ることが多い。50年代から60年代初めにかけてのギャバンは最高だった。戦前の「望郷」や「大いなる幻影」や「我等の仲間」の若いギャバンもいいが、アンリ・ヴェルヌイユの「ヘッドライト」「地下室のメロディ」、そしてデュヴィヴィエの「殺意の瞬間」などに主演した中年ギャバンの魅力は、本当に味わい深いと思っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます