細かいことだが、この映画を見て気づいたこと、見終わってから調べて興味深く感じことについて触れておこう。

10分ほどのプロローグの終わりに外人部隊に入隊する人々を描いたシーンがある。場所はフランスのどこかの港町(マルセーユあたり)のカフェであろう。ここでピエールは、ロシア人移民のニコラに出会う。二人が互いに自己紹介をしたあと、向こうを見ると、ピアノの周りで同国人の入隊者が数人いて歌を唄っている。その歌は、フランス語ではなく、歌詞に「ハイマート」(故郷の意)という言葉があるので、ドイツ語かとも思ったが、ドイツ人がフランスの外人部隊に入るのも不自然であり、よく聞くとドイツ語でもないようだ。今のところ不確かであるが、監督のフェデールと脚本家のスパークの故郷ベルギーの言語のフラマン語なのではないかと思う。彼らが唄っているショットがかなり長い間写されるので気になるところだ。

場面が変わると、荒涼としたモロッコになり、外人部隊が道端で小休止している。その様子が、トラック・バックの長回しで映し出される。野外ロケであるが、実際にモロッコで撮ったと思われる。兵士が100人以上いるから壮観である。小休止が終わって、隊長が笛を吹くと、兵士たちは立ち上がって隊列を組む。地面に寝そべっているピエールが、ニコラに促されてやっと重い腰を上げる。そして行進が始まる。

次にモロッコの町に移って、歓楽街のキャバレーとキャフェ兼ホテルの主要舞台(これはルネ・クレールの『巴里の屋根の下』などのセットでも有名な美術デザイナーのラザール・メールソンのセット)が出て、物語がいよいよ本格的に始まるが、外人部隊が町へ帰ってくる時の行進の様子がまたもや長回しで映し出される。これも野外撮影で、今度は街の一角にキャメラを置き、ゆっくり引きながら、鼓笛隊を先頭に向こうからやって来る外人部隊を延々と撮る。

この長い行進の様子と鼓笛隊の音楽は、ラスト・シーンに生かされる重要なショットである。兵隊を見に、子供たちが走り寄っていくが、彼らは現地の子供たちにちがいない。兵隊もエキストラではなく、本当の外人部隊なのかもしれない。その隊列の後ろの方に、ピエールとニコラもいて、二人が歩いている姿をバスト・ショットで捉える。ジャック・フェデールは、こういう情景描写を手抜きせず、きっちり撮っている。データを調べてみると、ロケ地はモロッコのアガディール(Agadir)という港町である。ピエール役のピエール・リシャール=ウィルムとニコラ役のジョルジュ・ピトエフはモロッコ・ロケに参加したのだと思う。

ところで、フランスの外人部隊というのは、その名の通り、外国人の入隊者を募って編成された部隊である。1831年創設というから、長い歴史がある。フランスは徴兵制であるが、人口が増加せず、また何度もの戦争で成人男子が不足して、外国人に兵力を頼った。この映画は、当時の現代劇であるから1930年頃の話で、第一大戦が終わって10年以上経ってからのことである。この頃の外人部隊にはイタリア人とロシア人が多かったというが、日本人も数十人いたそうだ。外人部隊は主に北アフリカのフランス植民地の統治のために利用されたが、現地人の反乱を鎮圧するだけでなく、道路建設などの労務にも携わった。この映画を見ると、その辺のところがきっちり描かれている。外人部隊を統率する将校は軍人出身のフランス人だったが、自ら志願し外人部隊に入隊するフランス人もいたという。ごく少数だったらしいが、その場合、国籍を変え、名前も変えたという。この映画のピエールは、フランス人であるから、苗字をマルテルからミュラーに変えていた。初めは伍長だったが、軍曹に昇格している。

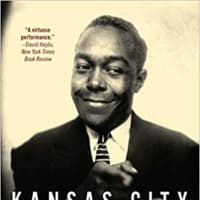

ニコラ役のジョルジュ・ピトエフ(1884~1939)は、当時のフランス演劇界では著名な俳優、舞台装置家、演出家、翻訳家であった。彼はアルメニア人で、若い頃モスクワ留学中に演劇に魅せられ、スタニスラフスキーと知り合い、ペテルスベルクで舞台を踏み、ロシア各地を巡業したというから、ロシアとも深い縁があった。『外人部隊』でロシア人の兵士を演じたのも適任だった。第一次大戦中はスイスのジュネーヴを拠点に演劇活動を続け、大戦後、パリに出て、自らピトエフ劇団を主宰して、フランスでも活躍したという。映画出演は2作だけらしく、そのうちの一本が『外人部隊』だった。

ジョルジュ・ピトエフ

途中でキャバレー「フォリー・パリジェンヌ」のショーの場面があり、前座で歌ったイルマ(歌詞を忘れるなど、歌は下手だったが、これも吹き替えなのだろう)に続いて、ドーヴィルという名前(役名)の女性歌手が登場するが、彼女はリーヌ・クレヴェール(1909~1991)と言って、パリ生まれの本物のシャンソン歌手である。1930年代から40年代にヒット曲も多く、女優としても数本の映画出演。フェデールの『女だけの都』にも魚屋の女房の役で出て、彼女の地を出して、コミカルな面白いキャラクターを熱演じている。『外人部隊』では、ワン・シーンだけの登場だったが、ニコラの恋人役で、陽気でいかにも下町のパリのおねえちゃんといった感じが出ていた。彼女が舞台衣装を身にまとい、身振り手振りを交えてシャンソンを歌う場面は、当時ミュージック・ホールに出演していた脂の乗った人気歌手の実態を伝える記録としても一見に値するものだと言えるだろう。聴衆も本当に喝采しているのがうかがわれる。

リーヌ・クレヴェール

歌人の塚本邦雄は、第二次大戦前からシャンソンをこよなく愛した人であったが、その著書にもリーヌ・クレヴェールのことが紹介されている。まず、「くりくりっとした眼の、はちきれるような肥り肉(じし)、下町女風のよくあるタイプ」と言い、「ミスタンゲットにはない胸の透くような爽やかさ、そこへ山椒と丁子を混ぜたような辛みこそ彼女の身上だろう。発散するエロティシズムも乾性(セック)で、巽(たつみ)上りの奇声も戦後のアニー・コルディあたりより遥かに洗練されている」と褒めている(塚本邦雄「薔薇色のゴリラ」)。

主役のピエール・リシャール=ウィルム(1895~1983)は、演劇出身で、1930年代から40年代にかけて映画にも出演し、フランスで大変人気のあった二枚目俳優であったが、1947年を最後に映画界から引退し、以後は人民劇団の幹部俳優として演劇に専念した人である。

マリー・ベル(1900~1985)も似たような経歴で、演劇から映画、そしてまた舞台に戻って演劇に専念した女優である。ベルはパリのコンセルヴァトワールを首席で卒業後、コメディー・フランセーズに入り舞台に立っていたが、1920年代終わりから30年代にかけて映画出演して人気を博し、「最高級のフランス女性」と呼ばれた。日本では、この『外人部隊』とデュヴィヴィエの『舞踏会の手帖』の2本の主演作で多くのファンを得て、憧れの対象となったフランス女優だった。『舞踏会の手帖』で、マリー・ベルが雪山に訪ねて行った山男の青年がピエール・リシャール=ウィルムで、まったく違う二人の共演がこの作品でも見られる。(つづく)

10分ほどのプロローグの終わりに外人部隊に入隊する人々を描いたシーンがある。場所はフランスのどこかの港町(マルセーユあたり)のカフェであろう。ここでピエールは、ロシア人移民のニコラに出会う。二人が互いに自己紹介をしたあと、向こうを見ると、ピアノの周りで同国人の入隊者が数人いて歌を唄っている。その歌は、フランス語ではなく、歌詞に「ハイマート」(故郷の意)という言葉があるので、ドイツ語かとも思ったが、ドイツ人がフランスの外人部隊に入るのも不自然であり、よく聞くとドイツ語でもないようだ。今のところ不確かであるが、監督のフェデールと脚本家のスパークの故郷ベルギーの言語のフラマン語なのではないかと思う。彼らが唄っているショットがかなり長い間写されるので気になるところだ。

場面が変わると、荒涼としたモロッコになり、外人部隊が道端で小休止している。その様子が、トラック・バックの長回しで映し出される。野外ロケであるが、実際にモロッコで撮ったと思われる。兵士が100人以上いるから壮観である。小休止が終わって、隊長が笛を吹くと、兵士たちは立ち上がって隊列を組む。地面に寝そべっているピエールが、ニコラに促されてやっと重い腰を上げる。そして行進が始まる。

次にモロッコの町に移って、歓楽街のキャバレーとキャフェ兼ホテルの主要舞台(これはルネ・クレールの『巴里の屋根の下』などのセットでも有名な美術デザイナーのラザール・メールソンのセット)が出て、物語がいよいよ本格的に始まるが、外人部隊が町へ帰ってくる時の行進の様子がまたもや長回しで映し出される。これも野外撮影で、今度は街の一角にキャメラを置き、ゆっくり引きながら、鼓笛隊を先頭に向こうからやって来る外人部隊を延々と撮る。

この長い行進の様子と鼓笛隊の音楽は、ラスト・シーンに生かされる重要なショットである。兵隊を見に、子供たちが走り寄っていくが、彼らは現地の子供たちにちがいない。兵隊もエキストラではなく、本当の外人部隊なのかもしれない。その隊列の後ろの方に、ピエールとニコラもいて、二人が歩いている姿をバスト・ショットで捉える。ジャック・フェデールは、こういう情景描写を手抜きせず、きっちり撮っている。データを調べてみると、ロケ地はモロッコのアガディール(Agadir)という港町である。ピエール役のピエール・リシャール=ウィルムとニコラ役のジョルジュ・ピトエフはモロッコ・ロケに参加したのだと思う。

ところで、フランスの外人部隊というのは、その名の通り、外国人の入隊者を募って編成された部隊である。1831年創設というから、長い歴史がある。フランスは徴兵制であるが、人口が増加せず、また何度もの戦争で成人男子が不足して、外国人に兵力を頼った。この映画は、当時の現代劇であるから1930年頃の話で、第一大戦が終わって10年以上経ってからのことである。この頃の外人部隊にはイタリア人とロシア人が多かったというが、日本人も数十人いたそうだ。外人部隊は主に北アフリカのフランス植民地の統治のために利用されたが、現地人の反乱を鎮圧するだけでなく、道路建設などの労務にも携わった。この映画を見ると、その辺のところがきっちり描かれている。外人部隊を統率する将校は軍人出身のフランス人だったが、自ら志願し外人部隊に入隊するフランス人もいたという。ごく少数だったらしいが、その場合、国籍を変え、名前も変えたという。この映画のピエールは、フランス人であるから、苗字をマルテルからミュラーに変えていた。初めは伍長だったが、軍曹に昇格している。

ニコラ役のジョルジュ・ピトエフ(1884~1939)は、当時のフランス演劇界では著名な俳優、舞台装置家、演出家、翻訳家であった。彼はアルメニア人で、若い頃モスクワ留学中に演劇に魅せられ、スタニスラフスキーと知り合い、ペテルスベルクで舞台を踏み、ロシア各地を巡業したというから、ロシアとも深い縁があった。『外人部隊』でロシア人の兵士を演じたのも適任だった。第一次大戦中はスイスのジュネーヴを拠点に演劇活動を続け、大戦後、パリに出て、自らピトエフ劇団を主宰して、フランスでも活躍したという。映画出演は2作だけらしく、そのうちの一本が『外人部隊』だった。

ジョルジュ・ピトエフ

途中でキャバレー「フォリー・パリジェンヌ」のショーの場面があり、前座で歌ったイルマ(歌詞を忘れるなど、歌は下手だったが、これも吹き替えなのだろう)に続いて、ドーヴィルという名前(役名)の女性歌手が登場するが、彼女はリーヌ・クレヴェール(1909~1991)と言って、パリ生まれの本物のシャンソン歌手である。1930年代から40年代にヒット曲も多く、女優としても数本の映画出演。フェデールの『女だけの都』にも魚屋の女房の役で出て、彼女の地を出して、コミカルな面白いキャラクターを熱演じている。『外人部隊』では、ワン・シーンだけの登場だったが、ニコラの恋人役で、陽気でいかにも下町のパリのおねえちゃんといった感じが出ていた。彼女が舞台衣装を身にまとい、身振り手振りを交えてシャンソンを歌う場面は、当時ミュージック・ホールに出演していた脂の乗った人気歌手の実態を伝える記録としても一見に値するものだと言えるだろう。聴衆も本当に喝采しているのがうかがわれる。

リーヌ・クレヴェール

歌人の塚本邦雄は、第二次大戦前からシャンソンをこよなく愛した人であったが、その著書にもリーヌ・クレヴェールのことが紹介されている。まず、「くりくりっとした眼の、はちきれるような肥り肉(じし)、下町女風のよくあるタイプ」と言い、「ミスタンゲットにはない胸の透くような爽やかさ、そこへ山椒と丁子を混ぜたような辛みこそ彼女の身上だろう。発散するエロティシズムも乾性(セック)で、巽(たつみ)上りの奇声も戦後のアニー・コルディあたりより遥かに洗練されている」と褒めている(塚本邦雄「薔薇色のゴリラ」)。

主役のピエール・リシャール=ウィルム(1895~1983)は、演劇出身で、1930年代から40年代にかけて映画にも出演し、フランスで大変人気のあった二枚目俳優であったが、1947年を最後に映画界から引退し、以後は人民劇団の幹部俳優として演劇に専念した人である。

マリー・ベル(1900~1985)も似たような経歴で、演劇から映画、そしてまた舞台に戻って演劇に専念した女優である。ベルはパリのコンセルヴァトワールを首席で卒業後、コメディー・フランセーズに入り舞台に立っていたが、1920年代終わりから30年代にかけて映画出演して人気を博し、「最高級のフランス女性」と呼ばれた。日本では、この『外人部隊』とデュヴィヴィエの『舞踏会の手帖』の2本の主演作で多くのファンを得て、憧れの対象となったフランス女優だった。『舞踏会の手帖』で、マリー・ベルが雪山に訪ねて行った山男の青年がピエール・リシャール=ウィルムで、まったく違う二人の共演がこの作品でも見られる。(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます