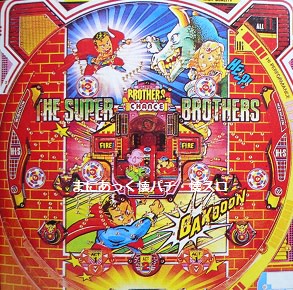

1988年(昭和63年)に西陣から登場した旧要件ハネモノ「スーパーブラザース11」

★賞球…オール11

★最高8ラウンド継続(9カウント)

★1ラウンドのハネ開閉回数…最高18回まで

★大当り中のダブル(トリプル、それ以上も)あり

★賞球違いの兄弟機「スーパーブラザース13」、後継機「スーパーブラザースJr」、新要件版「ストリートブラザースZ」

いかにも当時の西陣らしい、遊び心やコミカルさ満載の「古き良きハネモノ」である。

私は平成2年(1990年)デビュー組だが、当時地元だった私鉄O線・Y駅前の「パチンコL」という店で、やや年季の入ったスーパーブラザースを、三洋の「スタジアム」と共に良く打った

先日、この「L」店に関するコメントを頂き、大いに「ノスタルジー」を感じた。Y駅は、個人的に19年間も過ごした思い出の地である。もちろん、「L」店には授業をサボってしょっちゅう入り浸っていた。ネコのいる換金所や、夕方6時の打止台開放抽選が懐かしい…「L」店敷地内にあった「ゲームコーナーランド」、駅前の「リイド書店」、ハンバーガーショップ「ラピッド9」、ゲーセン「スペースセンター」、中華「大京園」、そば処「山田家」、レストラン「ブルーメ」、酒屋「コロモヤ」なども…(謎)。

盤面に描かれたアメコミ調のヒーローは、どう見てもスーパーマンとスッパマンの「ブレンド」(⇒ブレンドと言っても三共「フィーバー」の原型ではないw)としか思えない。

機種名、キャラ、そして何と言っても大当り中のゲームチックなBGMは、当時流行りのファミコン「スーパーマリオブラザーズ」を彷彿とさせた。盤面上部のモンスターと姫は、クッパとピーチ姫が「原型」だろうか。ドラクエも多少混じっている気がするがw。

役物内では、怪しげなモンスターキャラ2体と、帽子を被った少年が対峙する。通常時や大当り中は、軽快なBGMに合わせて、このキャラ達が左右にガチャガチャとせわしなく動く。

一方、キャラの背後では、縦型の垂直回転体がクルクルと上方回転している。スネアドラムを縦に起こしたような回転体の形が特徴的だった。

回転体の中心線は銀色になっており、★マークが計5か所付いている。このうち1か所には、磁石(マグネット)が仕込まれており、★マークとその前後のゾーンに玉を吸い付ける。

アタッカー式(前開き)の四角いハネに拾われた玉が、役物の下段ステージ中央でタイミング良く磁石に吸い付いた後、上段奥のVゾーンまで運ばれれば大当りとなる。大当り時のファンファーレが独特で、権利モノの「スーパーロボット」にも何となく似ていた(件の「L」店にはスーパーロボットも設置されていた)。

オトシ(1チャッカー)。命釘の形も良いが、ハカマの並びが綺麗だと感じた。本機は、もともとオトシの元ゲージが甘めだが、朝イチでこんな釘を見つけたら、すかさずハンカチを置いたに違いない(タバコは吸わないので、台取りには専らハンカチを使っていた)。

「ACT」と書かれた西陣ハネモノのチャッカーには、チープながらも何とも言えぬ味わいや郷愁を感じる。「パチンコ大賞」や「マッハシュート13」のチャッカーも、これとほぼ同じタイプだった。件の「L」店では、パチンコ大賞も嫌というほど打ち込んだ。マッハシュートは新宿西口「ジャンボ」の地下で打っていたな…。

大当り中も、役物の回転体は上方回転を続ける。本機は「11個戻し」と出玉が少ない分、元ゲージが甘い上に役物に拾われた玉が磁石に付き易く、比較的Vに入り易い造りになっていた(13個戻しの「スーパーブラザース13」は元ゲージがキツめ)。大当り時は、アタッカーの開閉もゆっくりなので、玉の拾いは断然よくなる。したがって、V継続率もかなり高めの部類に入る(磁力が弱かったりクセ悪でパンクしまくる台を打つなど、自殺行為に等しい)。

ラウンドの後半は、回転体の速度が一気に上がる。同時に、キャラの動きも激しくなるので、磁石に付いた玉をキャラが弾くなどして、継続率は下がる。ラウンド前半で磁石に玉を付けることが、継続率アップのポイントとなる。

先ほども書いたが、回転体に仕込まれたマグネットは、★印が描かれた5か所のうちの一部分だけである。ただ、どの★マークが磁石付きかは、玉が付いて初めて判るものであり、最初から見分ける事など出来ない。その為、意図的に回転体の磁石を狙う事は難しいが、その分、常にドキドキしながら役物を見つめることが出来た。

★大当りの「ダブル」について

本機は、当時のハネモノに良く見られた「大当りの自力連チャン」(ダブル)が期待できた。

大当り動作が終了した後、役物内に残っていた玉が磁石経由でV入賞すると、再び1ラウンド目から大当りがスタートしたのだ。

大当り1回分の出玉が少ない分、こうした連チャンは大変有り難かった。「最終ラウンドのみダブル可」という機種も少なからず存在したが、本機の場合は、全ラウンドでダブルのチャンスがあった。

最終Rでダブルを決めた時はもちろん、途中のラウンドで「パンクか」と思った直後にVに入り、再び1ラウンドからスタートした時の嬉しさ…こういうささやかな喜びが、当時のパチ屋には多く転がっていたように思う。

但し、タイミング的にシビアな面もあり、大当り動作の終了間際、役物のキャラクターがまだ動いている時にV入賞してもダブルとはならず、単に次ラウンドに進むだけであった。ダブル成功の為には、ハネ18回開閉後または9カウント後、キャラが完全に動きを止めた後に、Vに入らなければならない。但し、これは回転体のタイミング次第であり、意図的にダブルを狙うのは難しい。なお、最終ラウンドのみ「大当り動作終了間際にキャラが動かない」という違いはあったが、ダブル発生のタイミングは全ラウンド共通である。

★「スーパーブラザース」か「スーパーブラザーズ」か

本機の名称については、昔から「スーパーブラザース」と「スーパーブラザーズ」という二つの呼び名がある。まぁ、大した違いではないが、実際はどちらが正しいのかという疑問が、以前よりずっと頭の片隅に引っかかっていた。

ネット情報では、「スーパーブラザーズ」の呼称の方が、「ブラザース」よりも多いように思われる。また、ウィキペディアでその辺りの事を調べてみると、正式な「型式名」は「スーパーブラザース」と書いてある。

では、現役当時、どちらの名称がより一般的に使われていたのだろうか。個人的には「スーパーブラザース」派だが、「ブラザーズ」という呼び名が広まっている以上、そちらを推す人も少なくない筈だ。

という事で、今回は1989年~1990年のパチンコ雑誌を見返して、どちらの機種名が使用頻度が高かったかを確認してみた。何かの参考になれば幸いである。

(「パチンコ攻略マガジン」目次より…こちらは「スーパーブラザース」とある)

(白夜書房「パチンコ必勝図鑑」より…こちらもやはり「スーパーブラザース」)

(中古販売「ファミリーマシン商会」の広告より…「スーパーブラザースI」の表記)

(中古販売「マシン商会」の広告より…こちらも「スーパーブラザース」だ)

(中古販売「金武商店」の広告より…またまた「スーパーブラザース」)

(中古販売「清本商会」の広告より…ようやく「スーパーブラザーズ(I、II)」の記載を発見)

非常に簡易な調査ではあるが、当時は「スーパーブラザース」の呼称の方が、より一般的だったように思う。あくまで推測だが、「ブラザーズ」と語尾が濁る呼称が広まったのは、本機の元ネタ(失礼!)である「スーパーマリオブラザーズ」の影響が強いのではないか。また、英語本来の「brothers」の発音をみても、やはり語尾が濁る方が正しい。まぁ、この辺りの事情については、今後も調査を続けたい(何かご存知の方は、情報提供も歓迎)。

まぁ、色々とクダラナイ事を書いてきたが、ともかくも常に「アナログ」な玉の動きを楽しめる点で、ハネモノ本来の魅力にあふれていた本機。「玉は引力に従って上から下に動く」というパチンコの常識を覆した意味でも、非常に画期的な一台といえよう。