この比較的単純な幾何分布を出発点に、様々な面白い分布へと展開していきます。

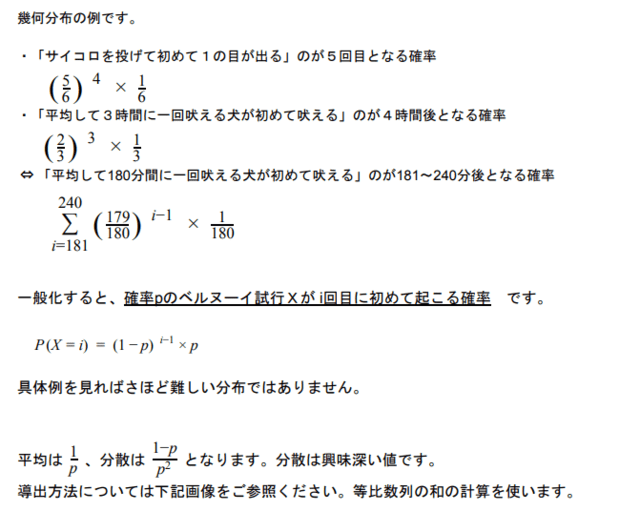

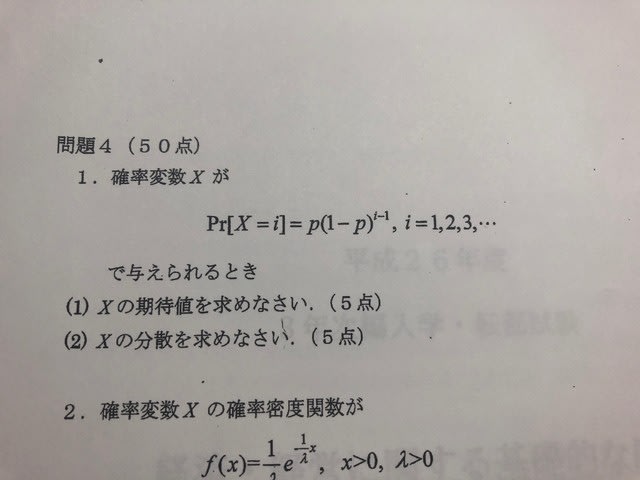

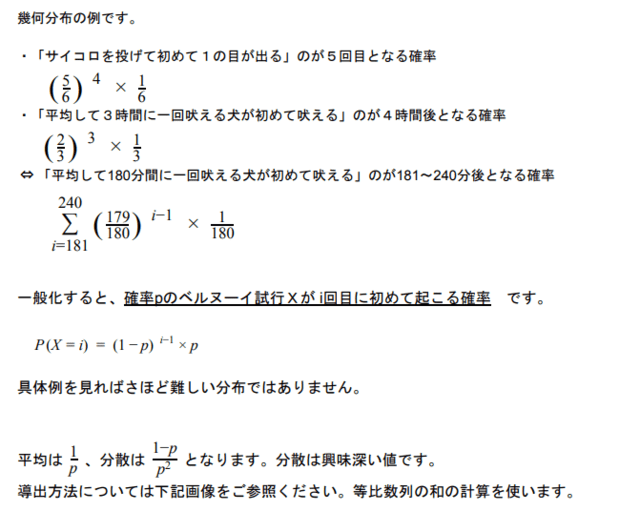

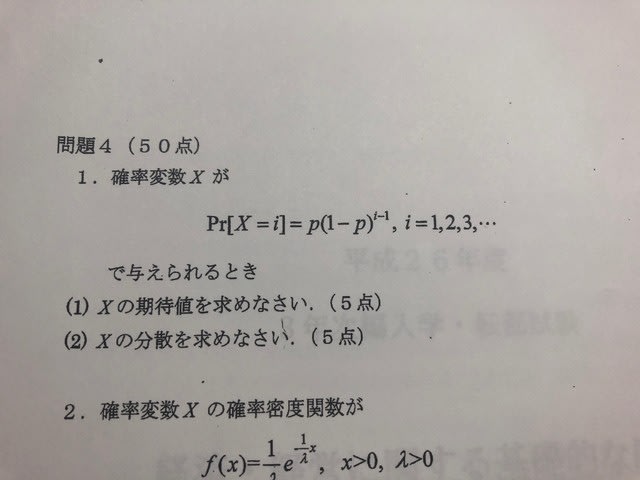

確率pで起こる事象が何回目に起こるか、を考えたのが幾何分布です。

回数だと離散型ですが、連続した時間の中でいつ起こるかを考えたのが指数分布です。

一方、視点を変えて、(一定回数・一定時間のうちに)

何回起こるかを考えたのがポアソン分布です。

いずれも確率過程を考える際にはたいへん重要な分布です。

この比較的単純な幾何分布を出発点に、様々な面白い分布へと展開していきます。

確率pで起こる事象が何回目に起こるか、を考えたのが幾何分布です。

回数だと離散型ですが、連続した時間の中でいつ起こるかを考えたのが指数分布です。

一方、視点を変えて、(一定回数・一定時間のうちに)

何回起こるかを考えたのがポアソン分布です。

いずれも確率過程を考える際にはたいへん重要な分布です。

ゲーム理論を公共財に応用したのが、自発的支払メカニズムとピボタルメカニズムです。

詳しくは下の「解説」に書かれています。

あまり難しい算式はでてきませんが、一般化しようとしてわかりづらい表現になっています。(よくあることですが)

具体例を挙げるとすると、市役所が保育園を作るとして、近隣住民の反応は以下のようなものが考えられます。

・就学前児童を持つ共働き世帯は大歓迎

・こどもが好きな人は歓迎

・保育園ができるとざわつく、うるさいから迷惑

このような利害調整をモデル化したものです。

----------------------------------------------------------------------------

経済学・統計学・数学 オンライン指導いたします。

詳しくはこちらをご参照ください。

https://blog.goo.ne.jp/scm123/e/745ef0930cfd8347f772a1f10c02a565

-------------------------------------------------------------------------------

産業連関表は、各産業間の仕入・売上の関係を表にしたものです。

タテに見ると、各産業がどの産業からいくら仕入れたか(+付加価値)、

ヨコに見ると、各産業がどの産業にいくらうりあげたか(=中間投入)(+輸出を含む最終消費)

がわかります。(産業連関表の構造と見方)

各産業の生産高を1として割合表示すると、投入係数が出ます。これを応用して逆行列係数が算出できます。⇒逆行列係数表

タテに見ると、各産業の1単位の生産増がどの産業に何単位の生産増をもたらすか(影響力)、

ヨコに見ると、どの1単位の生産増によって各産業で何単位の生産増となるか(感応度)

がわかります。また全産業平均で割ったものは影響力係数・感応度係数と呼ばれ、相対的な大きさを表します。(諸係数)

このファイルは、逆行列係数表から製造業・サービス業の影響力・感応度を比較したものです(Sheet4)。

製造業は、影響力も感応度も第1位、

サービス業は、影響力8位・感応度2位。

サービス業は他産業に影響されやすい反面、影響力はありませんが、仕入れの割合が低いことが要因と思われます(Sheet3)。

いっぽう実額で見てみると、GDP(付加価値)でサービス業は1位ですが、仕入額では製造業が1位です(Sheet1)。

第四次産業の時代ともいわれますが、製造業の存在感は我が国においても未だに大きいと言えそうです。

----------------------------------------------------------------------------

経済学・統計学・数学 オンライン指導いたします。

詳しくはこちらをご参照ください。

https://blog.goo.ne.jp/scm123/e/745ef0930cfd8347f772a1f10c02a565

-------------------------------------------------------------------------------

統計の最も基本的かつ重要な分散・共分散・相関係数についての資料です。

統計を理解するためにはまずここをしっかり理解することが必要です。

1つのデータの特徴を捉える: 平均 ⇒ 偏差 ⇒ 分散・標準偏差

2つのデータ間の関係を考える: 共分散 ⇒ 相関係数、 散布図

説明エクセル : データX、Y の値を変えれば、共分散・相関係数・散布図も変化します

----------------------------------------------------------------------------

経済学・統計学・数学 オンライン指導いたします。

詳しくはこちらをご参照ください。

https://blog.goo.ne.jp/scm123/e/745ef0930cfd8347f772a1f10c02a565

-------------------------------------------------------------------------------

今週のビッグ・ニュースですが、規制対象になったのは半導体・ディスプレイ材料の3品目。

正確には「規制強化」というより、「優遇撤廃」。理由は軍事的(レーダー照射)・外交的(慰安婦・徴用工等の条約無視)な韓国の問題行動。

この記事を見ると国内生産体制を強化するなど、かなり時間をかけて準備してきたようです。

前身のエルピーダは日本の会社、現在のマイクロンは米国法人。

半導体製造の法人国籍別シェアは、おおざっぱに言って、米国5・韓国3・その他2。

韓国減産→米国増産なら、米国経済は巨大な漁夫の利を得ます。実業家トランプもにんまりといったところでしょうか。

実はインテル等他社も昨年後半から増産のための投資を行っています。日本政府は米国政府に話を通しているようだし、一年以上かけて準備してきたようにも見えます。

歴史をたどれば、

日韓併合以降、韓国経済成長の原動力は日本からの援助

第二次大戦以降、内政不満のはけ口としての「反日」政治利用

朝鮮半島有事に備えてのことだとして、本当に日本に利益なんてあるの?

米中ロ・北朝鮮の状況も変化しましたし、安倍政権にこの問題をスッキリさせてほしいものです。