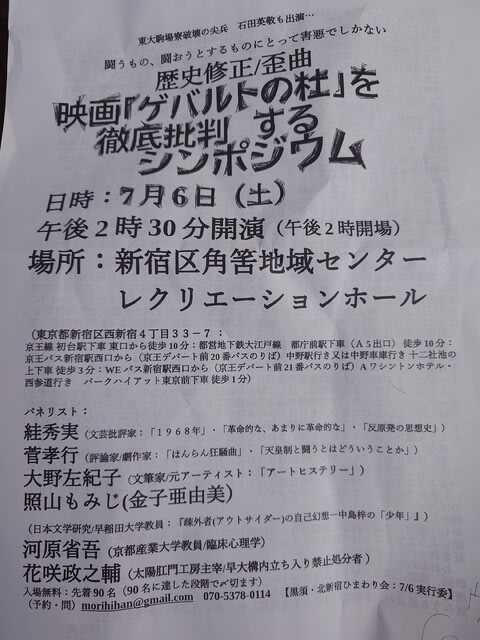

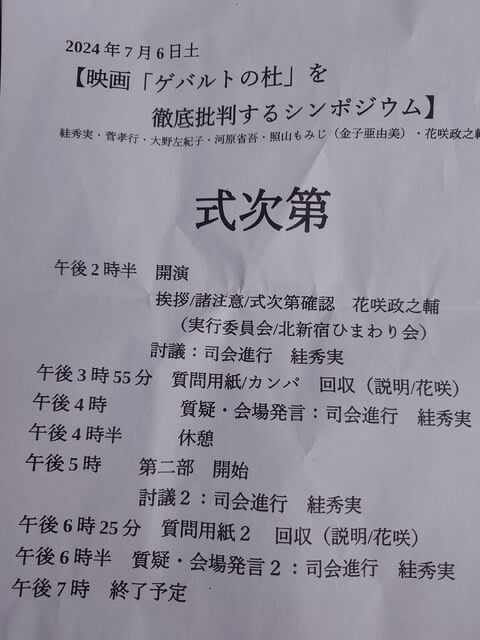

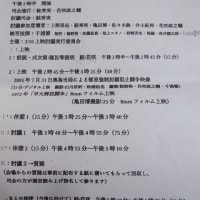

7月6日に「歴史修正映画『ゲバルトの杜』を徹底批判する」のシンポジウムに行って来た。新宿区角筈地域センターレクリエーションホールにおいて、14時半から19時まで、30分の休憩をはさみながら登壇者(絓秀実・菅孝行・大野左紀子・照山もみじ(金子亜由美))の議論と、会場の参加者との意見交換もあった。会場までは新宿駅から徒歩15分ほどの道のりで、茹だるような暑さであったが、シンポジウムが始まって二時間ほどたったところで、今度は会場内のマイクの声が聞こえないほどの雷雨となり、その激しい天候の移り変わりからも記憶に残る一日になったといえる。

シンポジウムは4時間を超える議論にも拘らず散漫になることがなく、登壇者によって映画『ゲバルトの杜』に内在する基本的かつ根本的問題点があぶり出されたものであった。特に映画が「内ゲバ」という「事実」とはいえない言葉で、川口大三郎へのリンチという暴力を矮小化し、また、大学当局と革マル派による早稲田大学構内の管理コントロール、即ち生権力による統治の問題が映画では全く問われていないことがあらわにされた。川口に対する「鎮魂」や「内ゲバ」というレッテルによって、それらの統治の暴力が批判されないまま温存されてしまったのである。その統治の暴力としての、生権力が問われないこと自体が、「奥島総長」の賛美へと繋がってしまう。シンポジウムがいう映画『ゲバルトの杜』のおこなった「歴史修正」とは、この生権力による暴力それ自体が、川口への「内ゲバ」の暴力に焦点化する虚偽によって隠蔽されることを指す。この隠蔽には、川口への「鎮魂」というロマン主義的美学化の問題があるだろう。

さて、休憩をはさんだ議論の第二部で質問者として意見を言ったのだが、内容としては、前回書いたブログ記事を主として、「川口への鎮魂をダシにして、映画製作者や演出家が自己正当化をおこない、権力側の生政治的暴力を隠蔽することに加担した、卑怯な内容だ」というようなことを発言した。時間の関係上手短に話さなくてはならなかったので割愛した内容があったので、少し以下に付け加えたい。

川口へのリンチという暴力を批判し、そして川口の存在自体を〈肯定〉するためには、「追悼」や「鎮魂」ではなく、「革命」としての「暴力」への理論的そして存在論的な「肯定」が必要だと考える。それこそが大学と革マル、延いてはこの暴力を存分に行使している新自由主義的国家権力への批判にもなるだろう。「鎮魂」という制作者と演出家のノスタルジーが「スクリーン」となって、「内ゲバ」という偽の暴力をそこに映し出すことで、本当に露わにされるべき「暴力」は隠されてしまう。川口の存在を「肯定」するためには、そのような偽の暴力を映し出す「スクリーン」を引き裂く、「革命」の「暴力」を「肯定」する必要がある。その「暴力」とは、決してノスタルジーや「鎮魂」では祓うことのできない「暴力」である。それをジャック・ラカンは「享楽」と呼んだのであろうし、文学や芸術はまさしくその周りを廻っているはずなのだ。川口の死をダシにしたり、懐かしがってノスタルジーの対象とするのではなく、川口の事件を「革命」の「暴力」の「肯定」の問題として考えることが必要といえよう。いかにして「暴力」を「肯定」するのか。川口へのリンチとしての暴力を批判し、「革命」の「暴力」を肯定するという二律背反を経ることなしに、川口の事件を考えることはできない。それは不可能な「暴力」の問題として考えられなければならないのだ。登壇者の絓秀実は、川口の事件と共に山村政明(梁政明)の焼身自殺の問題を発言していたが、これも山村をどのように「肯定」するかの問題であるのだろう。生政治という「スクリーン」を引き裂く山村の存在を思考しなければならないと、絓は考えている。それは、このシンポジウムの翌日の日付でもある、〈7・7〉の「華青闘告発」の問題でもある。

充実したシンポジウムで、映画の出演者であった幾人かの方と意見交換もでき、幾人かの参加者と朝まで議論することもできた。帰る方向が同じだった方と早朝の新宿を歩いて帰り、松屋で朝定食を食べて帰宅した。

シンポジウムは4時間を超える議論にも拘らず散漫になることがなく、登壇者によって映画『ゲバルトの杜』に内在する基本的かつ根本的問題点があぶり出されたものであった。特に映画が「内ゲバ」という「事実」とはいえない言葉で、川口大三郎へのリンチという暴力を矮小化し、また、大学当局と革マル派による早稲田大学構内の管理コントロール、即ち生権力による統治の問題が映画では全く問われていないことがあらわにされた。川口に対する「鎮魂」や「内ゲバ」というレッテルによって、それらの統治の暴力が批判されないまま温存されてしまったのである。その統治の暴力としての、生権力が問われないこと自体が、「奥島総長」の賛美へと繋がってしまう。シンポジウムがいう映画『ゲバルトの杜』のおこなった「歴史修正」とは、この生権力による暴力それ自体が、川口への「内ゲバ」の暴力に焦点化する虚偽によって隠蔽されることを指す。この隠蔽には、川口への「鎮魂」というロマン主義的美学化の問題があるだろう。

さて、休憩をはさんだ議論の第二部で質問者として意見を言ったのだが、内容としては、前回書いたブログ記事を主として、「川口への鎮魂をダシにして、映画製作者や演出家が自己正当化をおこない、権力側の生政治的暴力を隠蔽することに加担した、卑怯な内容だ」というようなことを発言した。時間の関係上手短に話さなくてはならなかったので割愛した内容があったので、少し以下に付け加えたい。

川口へのリンチという暴力を批判し、そして川口の存在自体を〈肯定〉するためには、「追悼」や「鎮魂」ではなく、「革命」としての「暴力」への理論的そして存在論的な「肯定」が必要だと考える。それこそが大学と革マル、延いてはこの暴力を存分に行使している新自由主義的国家権力への批判にもなるだろう。「鎮魂」という制作者と演出家のノスタルジーが「スクリーン」となって、「内ゲバ」という偽の暴力をそこに映し出すことで、本当に露わにされるべき「暴力」は隠されてしまう。川口の存在を「肯定」するためには、そのような偽の暴力を映し出す「スクリーン」を引き裂く、「革命」の「暴力」を「肯定」する必要がある。その「暴力」とは、決してノスタルジーや「鎮魂」では祓うことのできない「暴力」である。それをジャック・ラカンは「享楽」と呼んだのであろうし、文学や芸術はまさしくその周りを廻っているはずなのだ。川口の死をダシにしたり、懐かしがってノスタルジーの対象とするのではなく、川口の事件を「革命」の「暴力」の「肯定」の問題として考えることが必要といえよう。いかにして「暴力」を「肯定」するのか。川口へのリンチとしての暴力を批判し、「革命」の「暴力」を肯定するという二律背反を経ることなしに、川口の事件を考えることはできない。それは不可能な「暴力」の問題として考えられなければならないのだ。登壇者の絓秀実は、川口の事件と共に山村政明(梁政明)の焼身自殺の問題を発言していたが、これも山村をどのように「肯定」するかの問題であるのだろう。生政治という「スクリーン」を引き裂く山村の存在を思考しなければならないと、絓は考えている。それは、このシンポジウムの翌日の日付でもある、〈7・7〉の「華青闘告発」の問題でもある。

充実したシンポジウムで、映画の出演者であった幾人かの方と意見交換もでき、幾人かの参加者と朝まで議論することもできた。帰る方向が同じだった方と早朝の新宿を歩いて帰り、松屋で朝定食を食べて帰宅した。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます