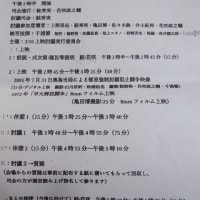

今もではあるが、余裕のないスケジュールが進行しており、思考も余裕がないので中々ブログも更新できていない。さすがに外に出ないともっとぐずぐずになりそうなのもあり、ちょうどいい機会でもあり『ゲバルトの杜』の批判の集いに行ってきた。会場は満員。シンポジウムの登壇者は、絓秀実・上野昂志・佐々木敦・井土紀州・亀田博・花咲政之輔で、亀田が所有している、川口事件後の1972年から亀田も撮影者として撮影した「早稲田解放闘争」8mmフィルムと、2001年7月31日の早稲田の「学館闘争」の映像も上映された。この8mmフィルムは、いわゆる川口事件を引きおこした革マルを批判して、一般の学生を含むノンセクトがおこなった大学の民主化運動を記録したもので、映画『ゲバルトの杜』でも一部使用された貴重な映像である。フィルムは箱に入れて仕舞いっ放しだったために、かなり保存状態の良いフィルムの映像となっており、しかも撮影者である亀田の解説付きで見られるという大変貴重な機会であった。今から50年以上経過した映像だったが、早稲田、高田馬場周辺は現在の僕の生活圏内であるため、50年たっても変わってないところは変わっていないな、という感想も持った。この感想自体が実際は変わっているということなのだが。

そして、2001年の「学館闘争」の映像だが、これは井土監督の映画『レフトアローン』にも使われていた映像で、見覚えがあった。記憶が定かではないが2005年くらいに早稲田で「学館闘争」のもっと長いバージョンの映像が流されていたと記憶する。その映像では、大学の当局の教職員から、抗議活動をする女性の持つトラメガの配線が引きちぎられるシーンが撮影されていたはずだが、そのシーンはいまだに鮮明に記憶に残っている。今回のバージョンにはなかった。そして、今回見直して印象に残ったのは、早稲田キャンパスの南門の鉄門で、学生と教職員と警察が門扉の開閉で押し合いの闘争を繰り広げるのだが、その場面に恐らく学生の若い声で、「高塚高校の事件を知らないのか!」というように聞こえる叫び声が録音されていた。「高塚高校の事件」とは1990年に神戸の高塚高校で女子生徒が、遅刻指導の名目で閉められた鉄門扉に頭部を挟まれて即死した事件であり、管理教育に対する批判が高まるきっかけの事件で、外山恒一もこれにはコミットしていたと著書で書いている。この時の鉄扉での闘争が、その学生に「高塚高校の事件」を想起させたのであろう。そういう意味で、2001年時点では、「高塚高校の事件」がまだ強く学生の意識の中にはあって、大学の管理コントロール支配ともリンクする形で想起されていたのが確認できた。やはり映像記録、ドキュメンタリーというのは、重要なものだということを改めて考えさせられた。

長時間に亙った討議も面白く内容的にも充実していたと思う。僕の知識的に追いつかないところもあり、ぼくが軽々に判断できない話もあったが、蓮實重彦と1968年の問題を佐々木が提起していたのも良かった。

討議を聞いていて、直接討議には関係なく考えたのは、やはり単純に事件の意味を考えたり、運動の思想的な意義をこねくり回して考えても、限界があるということである。そこには、映像作品なら映像作品のエクリチュールの分析が必要だ。僕の印象では昨今批評というのは批評の批評というか、ある人の批評の内容をそのまま受け取って理屈で講釈をこね回すというものが目立っているように感じている。そんなものは別に批評家を対象にしなくとも、どんなシチュエーションでも人物でも、物語分析や表象批判がなくとも、作品を見たり見ていなくとも、できてしまう。そんなことをやっても意味はないのではないか。うまいこと言ってやったというのは単なるこざかしいというだけだろう(そういう欲望自体は肯定したいが)。売れる売れないもほぼこれに属すると思う。批評というのは、やはり作品なりテクストなりを、一つのエクリチュールの壁に見立てて、そこに何度もぶつかったり解釈したりしながら突破していく作業だろう。

シラスで放送されていた綿野恵太と大杉重男の対談を購入して視聴したのだが、内容は面白くニヤニヤしながら見られた。その中で二人が批評と「ゴシップ」の話をしており、面白く聞いた。僕は批評というのは「ゴシップ」をいかに世界史的な文脈に置きなおすか、という行為だと考えている。ただこの場合の「ゴシップ」とは、小さいサークルの単なるうわさ話「だけ」を意味していない。こういう小さなサークルの噂話が世界史に通じることはありうる。しかし僕はそれだけではだめで、ヘーゲルがいうように、「俗」な次元の話が世界精神と矛盾を抱えながら連関しているという状態が維持されていなければだめなのだ、と思っている。それはマルクスの下部構造が世界を動かしているという構図ともつながっている。マルクスはこれまで「俗」だったエコノミーの次元、通俗そのものの人間の欲望の次元の動きを、それ自体を世界史を動かす根拠として転倒したわけだが、これこそが「批評」の大本のはずである。今の批評の批評は「ゴシップ」を世界精神に接続するというエクリチュールの次元の創造ではなく、売れる売れない、自己実現や承認欲求(自虐)のための、自分たち業界人しか知らない狭い範囲の「ゴシップ」を、哲学的に、あるいは文芸的にそれっぽく書いているだけなのではないか、と考えたくなる。勿論、そうではない、ちゃんとした人がいないわけではない。それはいる。

『ゲバルトの杜』を批判するには「ゴシップ」を絡めながら、映画のエクリチュール分析をすべきだ。そして討議の中で、時間がなかったので本格的には展開しなかったが、映像のエクリチュールの検討に入る場面があった。これが絶対的に必要だろう。

そして、2001年の「学館闘争」の映像だが、これは井土監督の映画『レフトアローン』にも使われていた映像で、見覚えがあった。記憶が定かではないが2005年くらいに早稲田で「学館闘争」のもっと長いバージョンの映像が流されていたと記憶する。その映像では、大学の当局の教職員から、抗議活動をする女性の持つトラメガの配線が引きちぎられるシーンが撮影されていたはずだが、そのシーンはいまだに鮮明に記憶に残っている。今回のバージョンにはなかった。そして、今回見直して印象に残ったのは、早稲田キャンパスの南門の鉄門で、学生と教職員と警察が門扉の開閉で押し合いの闘争を繰り広げるのだが、その場面に恐らく学生の若い声で、「高塚高校の事件を知らないのか!」というように聞こえる叫び声が録音されていた。「高塚高校の事件」とは1990年に神戸の高塚高校で女子生徒が、遅刻指導の名目で閉められた鉄門扉に頭部を挟まれて即死した事件であり、管理教育に対する批判が高まるきっかけの事件で、外山恒一もこれにはコミットしていたと著書で書いている。この時の鉄扉での闘争が、その学生に「高塚高校の事件」を想起させたのであろう。そういう意味で、2001年時点では、「高塚高校の事件」がまだ強く学生の意識の中にはあって、大学の管理コントロール支配ともリンクする形で想起されていたのが確認できた。やはり映像記録、ドキュメンタリーというのは、重要なものだということを改めて考えさせられた。

長時間に亙った討議も面白く内容的にも充実していたと思う。僕の知識的に追いつかないところもあり、ぼくが軽々に判断できない話もあったが、蓮實重彦と1968年の問題を佐々木が提起していたのも良かった。

討議を聞いていて、直接討議には関係なく考えたのは、やはり単純に事件の意味を考えたり、運動の思想的な意義をこねくり回して考えても、限界があるということである。そこには、映像作品なら映像作品のエクリチュールの分析が必要だ。僕の印象では昨今批評というのは批評の批評というか、ある人の批評の内容をそのまま受け取って理屈で講釈をこね回すというものが目立っているように感じている。そんなものは別に批評家を対象にしなくとも、どんなシチュエーションでも人物でも、物語分析や表象批判がなくとも、作品を見たり見ていなくとも、できてしまう。そんなことをやっても意味はないのではないか。うまいこと言ってやったというのは単なるこざかしいというだけだろう(そういう欲望自体は肯定したいが)。売れる売れないもほぼこれに属すると思う。批評というのは、やはり作品なりテクストなりを、一つのエクリチュールの壁に見立てて、そこに何度もぶつかったり解釈したりしながら突破していく作業だろう。

シラスで放送されていた綿野恵太と大杉重男の対談を購入して視聴したのだが、内容は面白くニヤニヤしながら見られた。その中で二人が批評と「ゴシップ」の話をしており、面白く聞いた。僕は批評というのは「ゴシップ」をいかに世界史的な文脈に置きなおすか、という行為だと考えている。ただこの場合の「ゴシップ」とは、小さいサークルの単なるうわさ話「だけ」を意味していない。こういう小さなサークルの噂話が世界史に通じることはありうる。しかし僕はそれだけではだめで、ヘーゲルがいうように、「俗」な次元の話が世界精神と矛盾を抱えながら連関しているという状態が維持されていなければだめなのだ、と思っている。それはマルクスの下部構造が世界を動かしているという構図ともつながっている。マルクスはこれまで「俗」だったエコノミーの次元、通俗そのものの人間の欲望の次元の動きを、それ自体を世界史を動かす根拠として転倒したわけだが、これこそが「批評」の大本のはずである。今の批評の批評は「ゴシップ」を世界精神に接続するというエクリチュールの次元の創造ではなく、売れる売れない、自己実現や承認欲求(自虐)のための、自分たち業界人しか知らない狭い範囲の「ゴシップ」を、哲学的に、あるいは文芸的にそれっぽく書いているだけなのではないか、と考えたくなる。勿論、そうではない、ちゃんとした人がいないわけではない。それはいる。

『ゲバルトの杜』を批判するには「ゴシップ」を絡めながら、映画のエクリチュール分析をすべきだ。そして討議の中で、時間がなかったので本格的には展開しなかったが、映像のエクリチュールの検討に入る場面があった。これが絶対的に必要だろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます