ケフェウス座には赤い散光星雲が数多くありますが、そのうちの一つと思われます。本当はIC1396を撮ろうと思っていたんですが・・・・・・。なぜ??この星雲が撮れているの?? 二晩続けてIC1396を撮ったのですが、二晩ともこの星雲が写っています。

この星雲の周りには、分子雲がウジャウジャいることは分かっているのですが・・・・、なんとか炙り出そうと色々やってはみましたが・・・・、出てこないですね。ISO3200 120sec 30枚では不足でしょうか。

ケフェウス座には赤い散光星雲が数多くありますが、そのうちの一つと思われます。本当はIC1396を撮ろうと思っていたんですが・・・・・・。なぜ??この星雲が撮れているの?? 二晩続けてIC1396を撮ったのですが、二晩ともこの星雲が写っています。

この星雲の周りには、分子雲がウジャウジャいることは分かっているのですが・・・・、なんとか炙り出そうと色々やってはみましたが・・・・、出てこないですね。ISO3200 120sec 30枚では不足でしょうか。

去年も何回か撮ったバブル星雲、バブル星雲の半分を赤く描き出すのがやっと、ましてや周りの赤い部分など、不自然なほどの極端な強調処理しなければ浮かび出てこなかったのですが、今年はあっさりと浮かび出てきました。

赤い星雲・・・・、撮影前の光軸合わせとフラット撮影、改造カメラの威力、ISO3200、2分露出で30枚(総露出時間60分)、Rap2によるダーク・フラット処理、シルキーピックスによる現像(強力なノイズ処理能力あります)、あとはステライメージのコンポジット・トーンカーブ調整、無理した強調処理をしなくてもバブル星雲から離れたところの赤い星雲(かなり抑えた処理をしています)まで浮かび上がってきます。驚きでしたね。

それにしても星色の豊かな領域ですね。見ていて楽しくなります。

明るく光っている星は、はくちょう座52番星、光度は4.2等級、地球から200光年くらいの距離と考えられています。一方、その横の火の鳥のような星雲はNGC6960(通称 網状星雲)は1500~1900光年くらいの距離です。

地球から見ると距離がまったく違うふたつの天体がつくる風景を写真で楽しんでいるわけですが、実際のところ、NGC6960を肉眼で見るのは難しいと言われています。高感度で撮った写真を何枚も重ねて、さらに強調処理して初めて浮かび上がってくる風景です。

宇宙には、このように写真でしか見ることのできない風景がたくさんあって、そんな姿を自分の感性で表現していくのも天体写真の楽しみのひとつですね。

小学校の頃、理科の授業で倣った”夏の大三角形”、はくちょう座のデネブ、わし座のアルタイル、こと座のベガ、天の川を挟んで三つの明るい星が三角形になっていて、なるほど大三角形だぁと思いましたね。

こと座のベガは、距離にすると25光年、わし座のアルタイル、16光年です。織姫さんと彦星は天の川を挟んでいるとはいえども近くに住んでいます。

しかし、はくちょう座のデネブ、この星1500光年も離れているのですが、そんなに離れていても光度は1.25等級、とてつもない明るさの星です。ちなみに質量は太陽の20倍、半径は200倍、明るさは65,000倍以上の白色超巨星と考えられています。

北アメリカ星雲(North American Nebula)は、そんなデネブのすぐそばに位置しています。北アメリカ星雲はデネブによって照らされて輝いていると考えている学者もいるようですね。

北アメリカ星雲のお隣には怒られているようなペリカン星雲がいて、構図的に面白いのですが、焦点距離800mmのR200SSでは、二つの星雲を一緒に写すことはちょっと難しいというかできない。そこで、初めてモザイクをやってみました。二つの写真の色調・明るさはなかなか合わないものですね。そんな苦労もありますが、800mmの焦点距離が400mmになるのですからコスパとしては大変よろしい。この調子でサドルから北アメリカ星雲まで一枚で・・・・・、ちょっと大変・・・・ですね。

ずいぶんサドルにこだわっているなぁと自分でも思います。昨日も何回も何回も画像処理を重ねました。・・・が、イメージしていた夏空の雲のような雰囲気を出せず、今日もまた画像処理を重ねています。

そんな中でたどり着いた姿がこの画像です。イメージしていた雰囲気を少し感じることができました。

はくちょう座十字の中心星”γ Cygni”は”Saddle”と呼ばれています。Saddleはアラビア語で胸の意味、”γ Cygni” が白鳥の胸の位置にあるため、そう呼ばれているようです。”γ Cygni”は、本来、黄色い色をした超巨星なのですが、長時間露光のため色が飛んでしまいました。”Saddle”付近の赤い散光星雲はこの超巨星の光を受けて光っているようですね。距離は2,000光年程度と考えているようです。

来年は、もう少し焦点距離の短い筒も使って広い視野で撮ってみたいと目論んでいます。楽しみですねぇ。

子供の頃は、この銀河の写真を見てワクワクしていたことを思い出しました。iMacの電源を入れた時の「ジャ・ジャーン」という音とともに現れるような、そんなイメージです。その頃はアンドロメダ大星雲と呼んでいましたが、今はアンドロメダ銀河になっていますね。確かに星雲ではなく、間違いなく銀河です。

明るさは3.4等級、ちょっと暗い夜空なら肉眼で見えます。夜空に浮かぶお隣の銀河を双眼鏡などで眺めると宇宙が近くなりますよ。

*****

望遠鏡にカメラを付けて写真を撮ってみると、中央部が極端に明るくて周辺が淡いという難しい対象です。露光時間を長くすると中央部が白飛びしてしまい、短くすると周辺部が写りません。仕方ないので露光時間が長い写真と短い写真を撮って重ね合わせ平均値処理します。これで中央部の明るさは抑えられ、周辺部は露光時間を長く撮った写真よりは暗くなるのですが、短いものよりは明るくなるので、画像処理技術で強調すると浮かび上がってくるという狙いです。

前回ブログアップしたペリカンさんのお隣、通称「北アメリカ星雲」と呼ばれています。北アメリカ大陸の形にも似ていますが、どちらかというと・・・、💢マークの付いた人の顔のようにも見えますね。

はくちょう座のα星デネブのすぐそばに位置していて、見かけの視直径は満月の10倍もあります。かなり大きいのですが、残念ながら肉眼で見ることはできません。高感度・長時間露出で写して初めて見ることができる星雲です。けっこう明るい星雲でノーマルカメラでも良く写ります。(この写真は改造カメラで撮っています)。

****

ちょっと専門的な話になりますが、反射望遠鏡の光軸調整がいかに大切かということを思い知らされた1枚です。今年撮影した画像は、いずれも中央付近に丸くカブリ部分出て、接眼部をがっちりテープで固定して迷光が入らないようにするなど工夫もしたのですが、相変わらずカブリが出てしまい、どうしたものかと。

この写真を撮影した日は、日中にしっかりと光軸調整を行ってからフラットを撮り、そして夜、撮影したのですが、後日、フラット補正してみると、カブリはまったく現れませんでした。光軸が合っていなかった・・・・、と、ようやく気づいた。反射望遠鏡は光軸調整が必数ですね。

昨夜、約2ヶ月ぶりに望遠鏡を持ち出してペリカンのお隣、北アメリカ星雲とM31を撮ってみました。

”やっぱり、晴れた夜は撮らないとダメだなぁ”などと思いつつ、2ヶ月もほったらかしにしていたペリカンの処理に着手。

元画像ではほとんど見えなかったのですが、18枚重ねるとペリカンが浮かび上がってきますね。いつか北アメリカ星雲とペリカンのモザイクを・・・、狙っていますが、来年になるかも。

久々の星撮りをしています。今日は快晴、最高の星空が広がっています。

前回の撮影が7月4日でしたから、2ヶ月近くもご無沙汰、空を見上げると、はくちょう座が天頂付近、アンドロメダも昇ってきています。星の世界はいつのまにか秋ですね。

7月4日に撮ったNGC6992、フラットが合わなくて四苦八苦でしたが、ようやく画像処理を終えました。ちょっとピントが甘いような気がするのが残念です。

6月に撮ったはくちょう座の網状星雲、少しカリカリ処理しすぎたとずっと思っていました。再処理しようと思っているうちに何だか忙しくなり、ずっと延び延びに・・・、ようやく再処理してみました。まだ納得できる状態ではありませんが、とりあえず少し柔らかめの網状星雲をアップ。

実は相方の網状星雲も撮っているのですが未処理状態、アンドロメダも撮っているのに未処理、ペリカン星雲も未処理・・・・・・。

【撮影データ】

H28.6.29撮影 R200SS+コマコレクターPH HEUIBフィルター

iOptron 45Pro Canon EOS 6D(新改造) PHDガイディング

ISO2000 20sec×15 Rap2でフラット補正、フォトショップでコンポジット

シルキーピックスでレベル調整、トリミング、調整

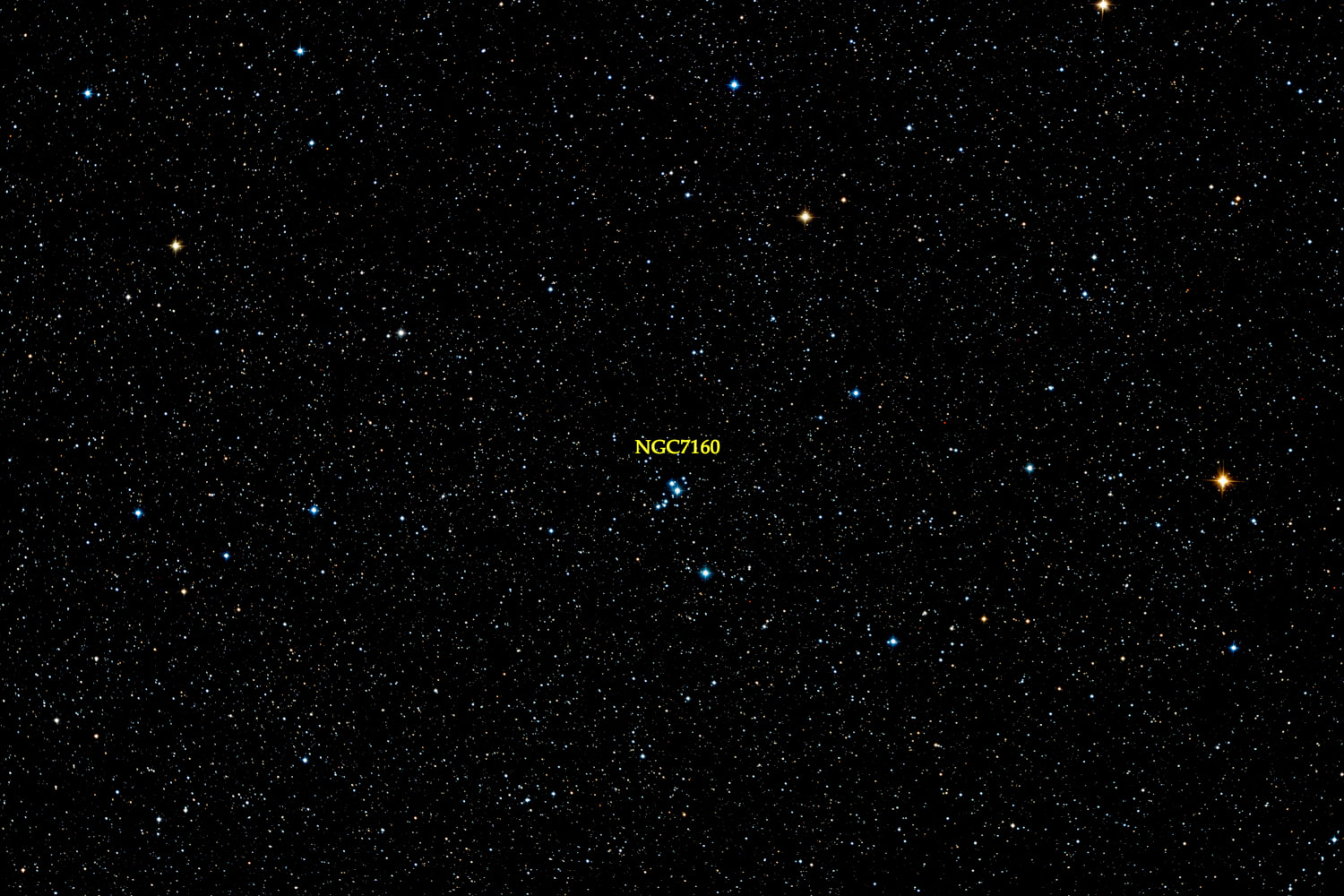

翌日は朝早くから出張のため撮影可能時間は3時間程度、ペリカン星雲で2時間ほど使ってしまったため、残り1時間で夜半頃の高度が高くなってきたケフェウス座を狙いました。本当はIC1396など撮りたかったのですが、1時間では中途半端になってしまうなぁなどと尻込みして、結局は、コンポジット枚数が少なくてもある程度かたちになる散開星団を撮ることにしました。

ステラショットで散開星団を物色してみると6.1等の散開星団があり、これだと思って撮ってみたのですが、中心星は確かに明るいのですが、思ったよりも小さな散開星団でした。

【撮影データ】

H28.7.6撮影 R200SS+コマコレクターPH HEUIBフィルター

iOptron 45Pro Canon EOS 6D(新改造) PHDガイディング

ISO2000 240sec×5 フラットエイド使用、

フォトショップでコンポジット

シルキーピックスでレベル調整、トリミング、調整

【撮影データ】

H28.7.4撮影 R200SS+コマコレクターPH HEUIBフィルター

iOptron 45Pro Canon EOS 6D(新改造) PHDガイディング

ISO2000 240sec×21 フォトショップでフラット補正、コンポジット

シルキーピックスでレベル調整、トリミング、調整

はくちょう座の中で最も好きな領域、思い切って4分30枚撮ってみました。しかし、途中で薄曇りになったり、明るい人工衛星が横切ったりなど使えたのは21枚、それでも画像はずいぶん滑らかになっています。

一晩で多くの対象を撮るのも良いですが、一つか二つの対象をジックリと撮って画像処理するのも充実感があっていいですね。

【撮影データ】

H28.6.29撮影 R200SS+コマコレクターPH HEUIBフィルター

iOptron 45Pro Canon EOS 6D(新改造) PHDガイディング

ISO2000 20sec×15 フォトショップでフラット補正、コンポジット

シルキーピックスでレベル調整、トリミング、調整

ノーマルのNikon D610で何回も撮った網状星雲、今年はEOS 6D(改造)で初撮りです。網状星雲はノーマルでも良く写るなぁと思っていたのですが、改造カメラでは写真右上の赤い星雲が色濃く浮かび上がってきますね。やっぱり赤い星雲を撮ろうと思ったら改造ですね。

画像がやや荒れ気味なんですが、R画像を見ると、背景に薄く星雲が広がっているようです。15枚ではそれら星雲まできれいに浮かび上がらせることができず、中途半端に浮き出ていて荒れ気味に見えるみたいです。はくちょう座はまだまだ撮るチャンスがあると思うので、次回は〇十枚狙いですな。

【撮影データ】

H28.6.29撮影 R200SS+コマコレクターPH HEUIBフィルター

iOptron 45Pro Canon EOS 6D(新改造) PHDガイディング

ISO2000 200sec×8 Rap2でフラット補正

フォトショップでコンポジット、レベル調整、トリミング

シルキーピックスで画像調整

久しぶりに天体写真を撮ってみると、どこかに抜けが出てくるものですね。今回は、赤道儀と三脚の固定ネジを締めるのを忘れていました。赤道儀はガタガタ状態でしたが、重さがあることと風がなかったことなどからガイド精度の低下程度で済みましたが・・・。

口径60mm、焦点距離240mmのガイド鏡をファインダーのようにセットして使っているのですが、ガイド鏡のピントを合わせてみるとM13がPHDガイディングの画面に映し出されました。センサーが小さいこともあるのでしょうが、けっこうな大きさで映し出されていました。動画にしてスタックすると精細なM13に仕上げることができるのかも。