2025年が明けて早くも1月の下旬に差し掛かってしまった。投稿が久しぶりであることをお許しください。ここまでの間何もやっていなかったわけではなく、先週まで音楽活動に取りかかっていた。「かあこ&橙水車」というユニットでこのたび松田聖子の「瑠璃色の地球」という曲をカバーさせて頂いた。これに2ヶ月くらい集中して、ようやく一息ついたところである。よければ下のリンク先(YouTube)でお聞きください。

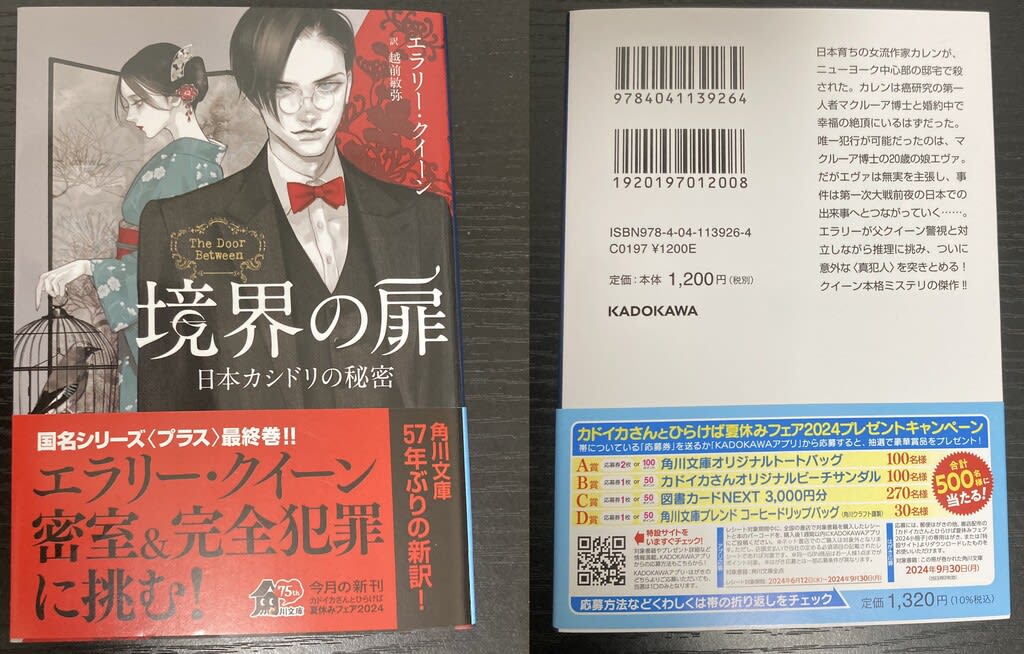

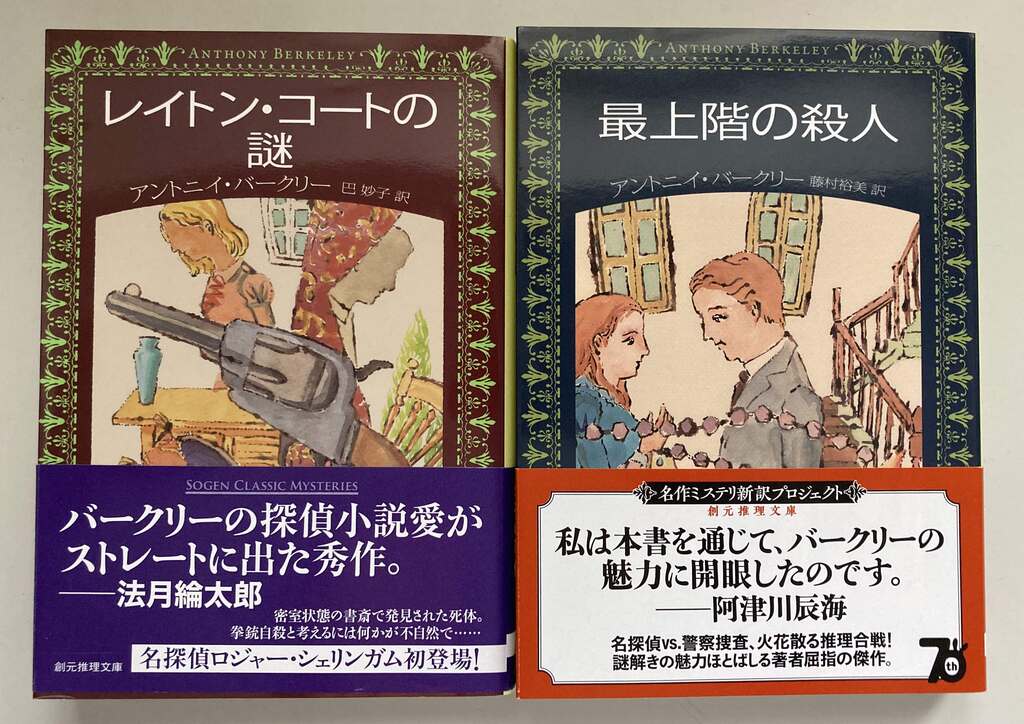

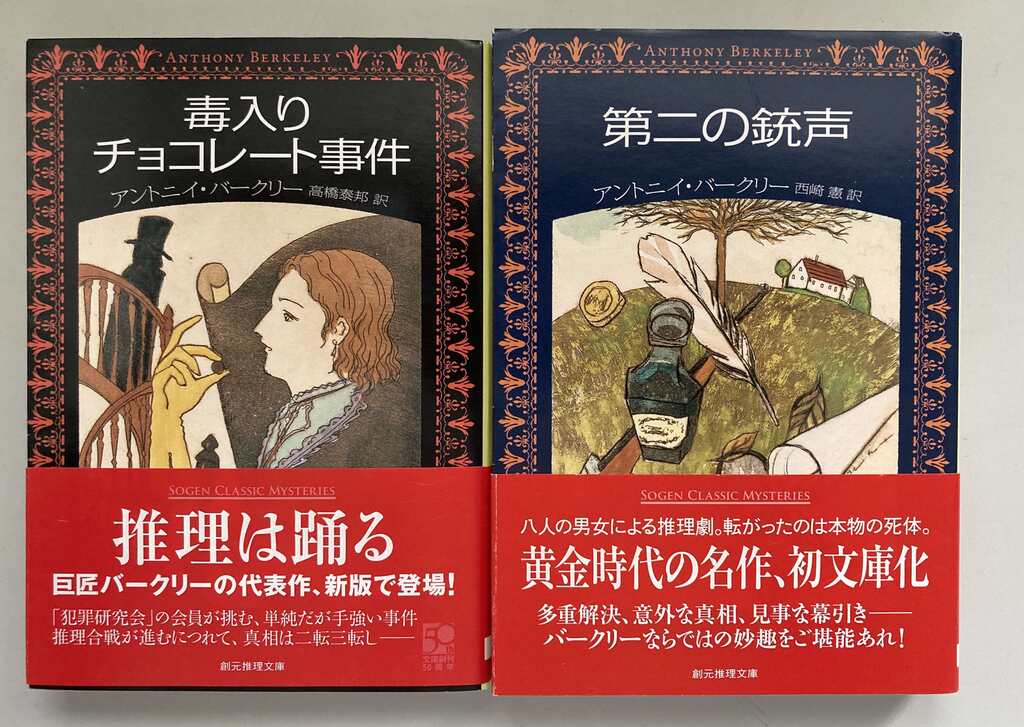

さて、私が好きなのはプログレッシブ・ロックとミステリ小説である。昨年末に恒例の「このミス」が発刊されたが、実は私は原書房から発売された「2025本格ミステリ・ベスト10」(探偵小説研究会・編集)の方を見ている。この「本格」というのがミソである。色々なタイプのミステリがあると思うが、ロジック・トリック・伏線・意外性そして謎解きなどがちりばめられた本格ものこそ私が求める作品なのである。

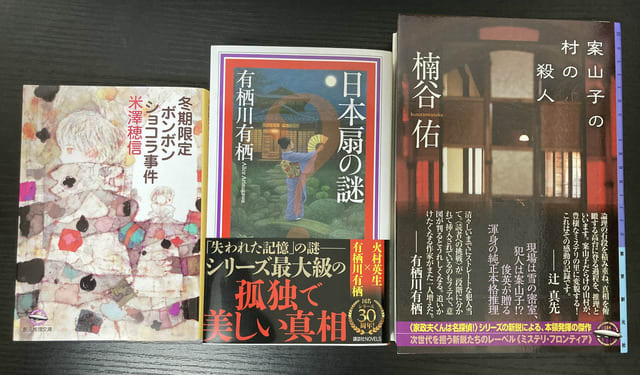

この中で最初に「2024国内本格ミステリ・ランキング」として30冊の小説が紹介されている。だが、何とそれらの中で読んだ作品は26位の「明智恭介の奔走」(今村昌弘)のただ1冊のみであった。この1年の間に自分の知らない優れた本格ものが他に29冊もあるとは!今となって知る事実にあまりにも悔しかったものだから、第9位「冬期限定ボンボンショコラ事件」(米澤穂信)、第10位「案山子の村の殺人」(楠谷佑)、第17位「日本扇の謎」(有栖川有栖)の3冊を立て続けに購入。現在「日本扇…」を読んでいる最中である。

新刊に対してしっかりとアンテナを張り巡らせていた訳でもないのでこのような状況は仕方がないのかもしれない。だからこそこうした参考書が必要なのだ。案の定、解説を読むとぜひ読んでみたい!と思わせる作品ばかりであるから財布が痛い。

一方「2024海外本格ミステリ・ランキング」では10冊が紹介されているのだが、読了したのは第6位の「白薔薇殺人事件」(クリスティン・ペリン)のみで、あと第1位の「死はすぐそばに」(アンソニー・ホロヴィッツ)は購入してあるが未読という状況。わたしは普段は海外物を読むことが多いので他の作品もタイトルだけは見たことのあるものが多くあった。

結局新刊にばかり目を向けていたわけではないからなあ、と思っていたら「2000年代クオータリー・ベスト本格ランキング」というコーナーがあった。これは国内作品の2000年から2023年までの24年間の優れた本格作品をアンケート形式で選出し発表したものだが、トップ10の中に5冊、さらに11から28位までの中で5冊所有する作品が含まれていた。特に第2位「首無の如き祟るもの」(三津田信三)と第8位「medium」(相沢沙呼)は本当に面白かった。前者はホラー+本格ミステリーという大好きなジャンルだし後者は「すべてが伏線」という帯のキャッチコピー以上に驚いたことを覚えている。横溝正史作品のように何度も読んでみたいと思える小説だと思う。そう、結局は読みたいから買って読んだだけなのだが、上位作品の中の10冊を体感できているというこの感覚はちょっとした自己満足である。ただ、圧倒的に高評価の第1位「名探偵のいけにえ」(白井智之)という作品は失礼ながら作家も含めてまったく知らなかった。今後チェックしなければ。

本格ミステリーの旅は今年も続く。

令和6年最初のブログです。年が明けてほぼ1ヶ月半が過ぎてしまった。この間いろいろあったのも事実だが、書くペースも遅くなっていることを自省します。

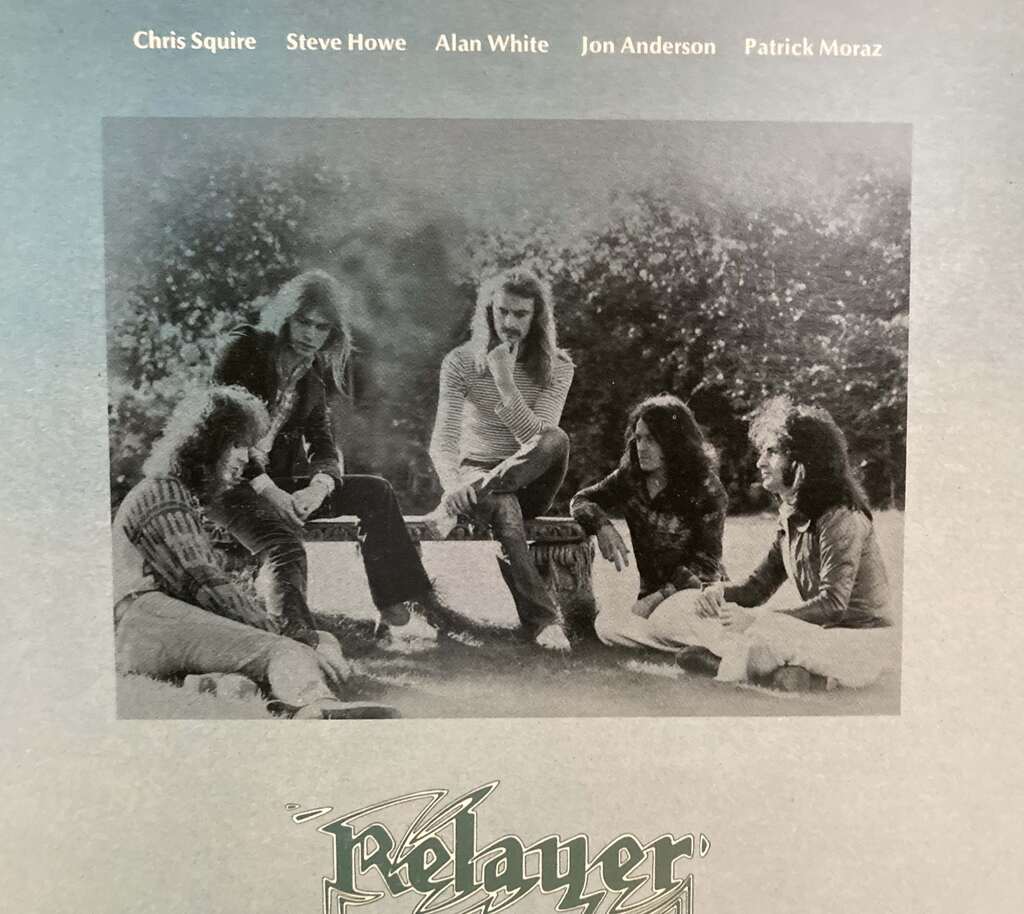

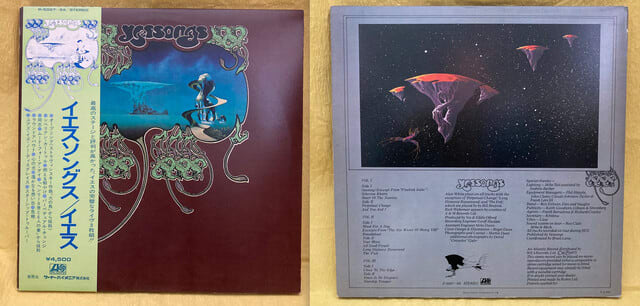

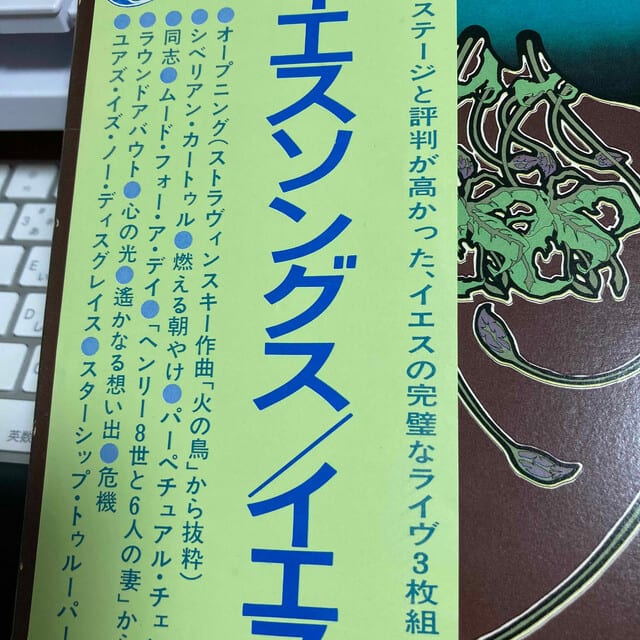

さて、先日小澤征爾氏が亡くなったそうだ。私がこの世界的に有名な指揮者の名前を知ったのは、1973年に発売されたYESの3枚組ライブアルバムYESSONGSのオープニングで聞かれるストラヴィンスキーの「火の鳥」によってである。小澤征爾・指揮、ボストン交響楽団*による「火の鳥」がここで使われていると知った。プログレ大好き高校生が聞いた初めてのYESのライブでは、クラシックの音楽が流れ、その終わり部分にリック・ウェイクマンの弾くメロトロンが重なり、間髪入れずに1曲目のシベリアン・カートゥルが始まる。何てカッコいいんだ!高校生の私はそう思ったに違いない。

ロックを聴く前はクラシックや映画音楽、イージーリスニングを好んでいたが、YESSONGSをきっかけに改めてクラシック音楽にも興味を持つようになった。EL&Pが取り上げた「展覧会の絵」は知ってはいたが、ストラヴィンスキーは全く知らなかったし、その後ラヴェルやドビュッシーなども聞くようになっていった。こうして振り返ってみると、小澤氏の演奏が私の音楽嗜好を拡げてくれたきっかけになったのかもしれない。

(小澤征爾指揮、パリ管弦楽団による「火の鳥」。)

ちなみにアルバムYESSONGSについては12年前にこのブログで紹介しているので、もしよろしければご覧ください。

*YESSONGS 日本盤ライナー、立川直樹氏の解説による。

CRIMSON(クリムゾン)。中森明菜1986年リリース10枚目のアルバムで、私はこれが大好きなのである。特に1曲目のMIND GAME の曲調、アレンジに最初に聴いた時から惹き付けられた。カッコイイ。作曲者が小林明子というのも驚きだった。「恋におちて」のイメージが強かったから。2曲目は竹内まりあ作の「駅」。作者の夫君がこちらのヴァージョンを聞いて異議を唱えた?という話があるが、私はこの明菜の囁くように歌い上げる方が断然好みだ。その他、何回も聞いたアルバムなので全曲耳に馴染んでいる。

前置きが長くなったが、今年このアルバムのアナログ盤が再発された。それも今回は45回転2枚組でのリリースだ。気がついた時には少しばかり時機を逸してしまったが、何とか手に入れることができた。そして、前回紹介した新しいレコードプレーヤーにて聴いている。A面からD面までの4サイドがあるわけだが、前述の2曲を聴くことのできるA面ばかりヘビーローテーションしている。ついでにいうと、この盤は1枚目が赤、2枚目が青のカラーディスクである。また、ジャケットがモノクロ(全然クリムゾン=深紅でない!)で味わい深く、このLPサイズは部屋に飾りたくなる。

個人的には当時流行のシンセサイザーの音が多用されているのが懐かしい。そして、オリジナルでは最終曲「ミック・ジャガーに微笑みを」にラジカセにカセットを入れるなどの効果音が重なっているのだが、この度のヴァージョンでは効果音なしのテイクがボーナストラックとして収録されているのも話題になっている。

さらに、今月「中森明菜ベストアルバム Best Ⅱ」が2CD+2LP+カセットテープから成るボックス形態で発売された。シングル盤がほとんど1位を取った時期の作品(DESIRE、TOTTOOなど)10曲が収録されているのだが、45回転2枚組のLPと今回はカセットまで付いている。価格も1万ちょっととのことで、思わず予約を入れていた。そちらも先日届いたばかりだ。ちなみに今回のLPも赤色とピンク色のカラーヴァージョンである。

このように中森明菜については「中森明菜デビュー40周年記念ワーナーイヤーズ・全アルバム復刻シリーズ」として過去の作品が次々リイシューされているのだが、解説を読むと今回の音源は「ラッカーマスターサウンド」と呼ぶ手法で制作された。曰く、「アナログレコードの原盤であるラッカー盤にカッティングし、カートリッジ(レコード針)で再生した音を、デジタル化した音源。原音に限りなく近く、アナログレコードの持っているふくよかなサウンドを再現!」。ということはレコード音源をデジタル化してレコードにしたのを今聴いている?(これに関してはいつも疑問に思うのだが、アナログをデジタル化した音源はアナログ的な音色なのだろうか?)

さて、中森明菜は林哲司氏トリビュート・アルバムのため「北ウイング」を再録音(これが大人の雰囲気でオリジナルとは全く別物だが素晴らしい!)するなど、徐々に活動再開に向けた動きが感じられる(という世論の読み)。長らく活動を休止していた状況から、ファンの皆さんは再登場を心待ちにしているのだろうが、音源的にはすでに再登場を果たしてくれた。私としてはこれらのレコードを聴くだけでひとまず満足だが、はたして年末の復活はあるのだろうか。

そんなことも気にかけながら2023年が終わる。来年こそ世界に紛争のない良い年であることを願い、今年最後のブログとします。

今まで手元にあったレコードプレーヤーは安価なベルトドライブ型である。レコードを聴くことが充分にできるのだが、若干ピッチが合わず不満もあった。昔のようにダイレクトドライブのレコードプレーヤーが欲しいなと思ってもいたが高価で手が出ない。ところが先日、アマゾンのブラックフライデーで目をつけていた製品が2割引になっていた(それでも自分にとっては高価ではあったけれど)ので思い切って購入してしまった。

その製品はオーディオテクニカのAT-LP120XBTという機種である。見た目はとても重厚で、カートリッジを接続しスケールバランスを取るなど、昔所有していたプレーヤーと手順は同じ。レコードを乗せて回すとストロボ点滅により正確なピッチであることがわかる。これには思わず興奮してしまった。パソコンとのUSB接続でレコード音源をデジタル化できるなどの機能もあるがまずはレコード再生である。絶対にいい音で聴けるはず。

こういう場合に最初に聴きたい盤は何だろうか、ということで以下はその時聴いたレコードを簡単に紹介する。ちなみにオーディオ・セットは、これも数ヶ月前に購入したパナソニックのCDプレーヤーSA-PMX90とその付属スピーカー。それまで使っていたONKYOのMD/CDプレーヤーのCD部分が壊れてしまい、修理に挑戦するも失敗したため購入した製品である。Hi-Rez対応でUSBメモリ等を接続することでFlacファイルなどが再生できることも大きな魅力なのだが、何と言ってもスピーカーの音質がもの凄く良い。特に低音の出が素晴らしくて、この品質の良さは驚きであった。

さて、この時聴いたのは当然、自分の好きなアルバムということになる。順に上げてみる。

1 最初にターンテーブルに載せたのはYESのClose To The Edge「危機」アメリカ盤両面マトリックスAである。大迫力の重厚な音が鳴り、最初のこの一枚で大満足。

2 だが、それで終わるわけはない。続いては、KING CRMSON の LIZARD。初期のアルバムで一番好きな作品。こちらは中学生の時に買った国内盤ではなく数年前に購入したアメリカ盤。AT/GPありの両面マトAA。一応AAはファースト・プレスと思われるが充分迫力ある音と繊細な演奏に耳が離せなくなる。

3 3枚目は大好きなミシェル・ルグランSUMMER OF '42「おもいでの夏」サウンドトラック。一番好きな映画音楽。そして久しぶりに全面を視聴。実はサントラの音源ではないのと、アルバムとしては「ピカソ組曲」という別の作品が収録されている。

4 ここで邦楽の代表として松田聖子のTouch Me, Seiko。シングルのB面を集めたアルバムだが、名曲がたくさん収録されている。聖子ソングで私が一番に好きな「蒼いフォトグラフ」(テレビドラマ「青が散る」のテーマ曲として有名)、SWEET MEMORIES、隠れた名曲「制服」、そして松任谷由実作の「ボン・ボヤージュ」など好きな曲が多いアルバムだ。

5 次に目が行ったのは、アントニオ・カルロス・ジョビン。タイトルはJOMBIN。このアルバムで有名なのは「三月の水」で、ポルトガル語と英語の2ヴァージョンが収録されている。が、加えてクラウス・オガーマンのアレンジによる重厚な夢弦サウンドと共に美しい小品が並ぶ。

6 5のストリングス・サウンドに触発され聴きたくなったのは、パーシーフェイス楽団のBOUQUET「愛の花束」。特に1曲目のアルバム・タイトル曲は重厚なストリングス・サウンドでこのシステムでも充分美しく聴くことができた。

7 次に聴きたいのはジャズとなる。ビル・エヴァンスMOON BEAMS。ジャケットを飾るだけでも持っている価値のあるアルバムだと思うが、そのサウンドも美しい。ピアノの音がきれいに、心地よく鳴る。こちらの盤はかなり後の再プレス。

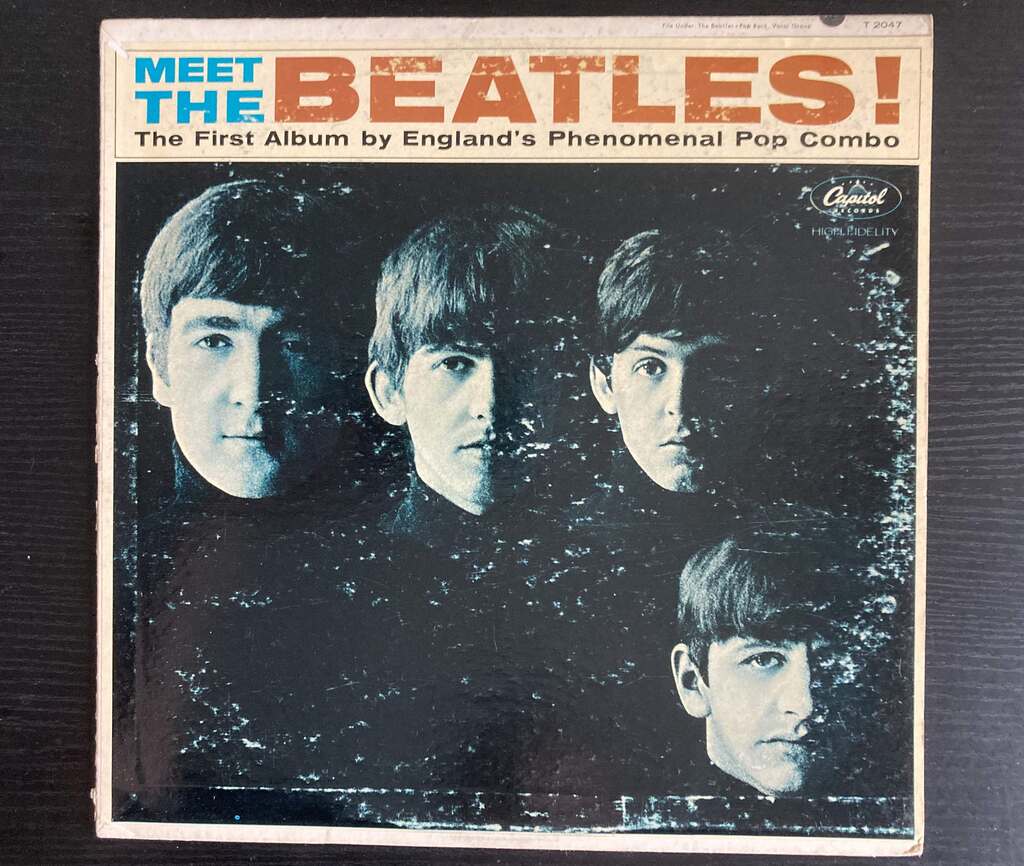

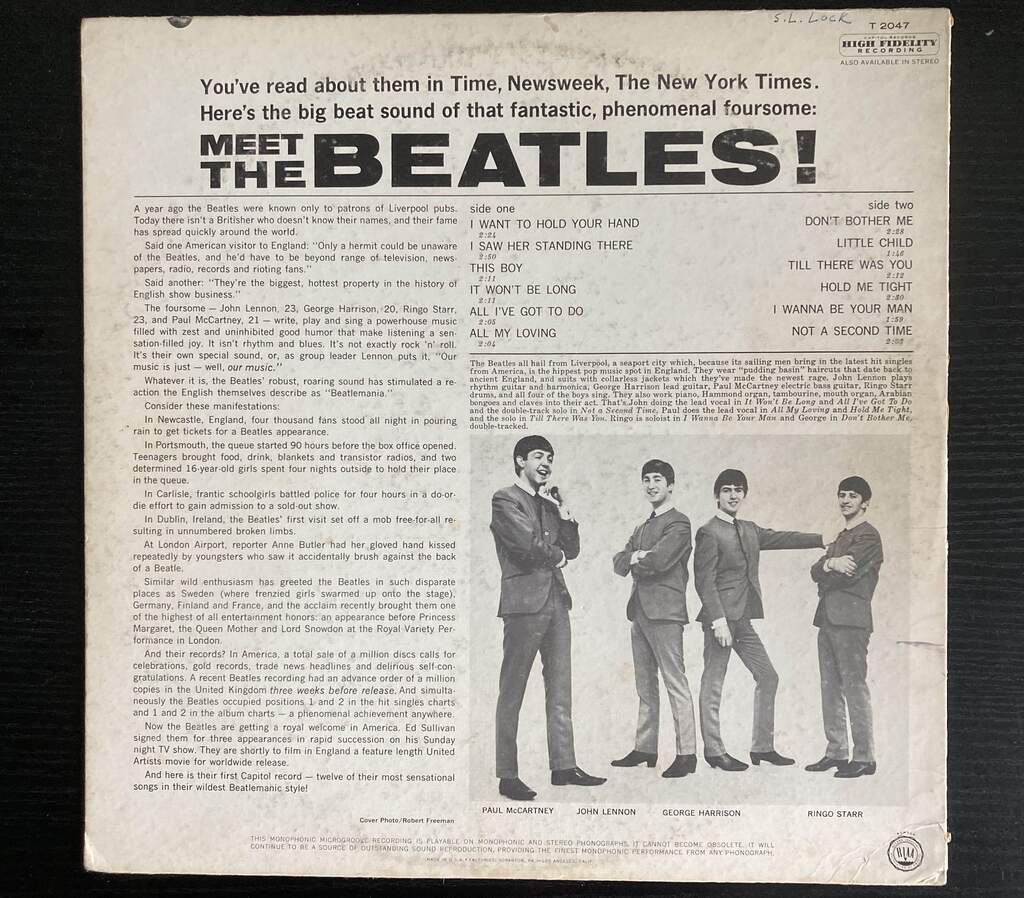

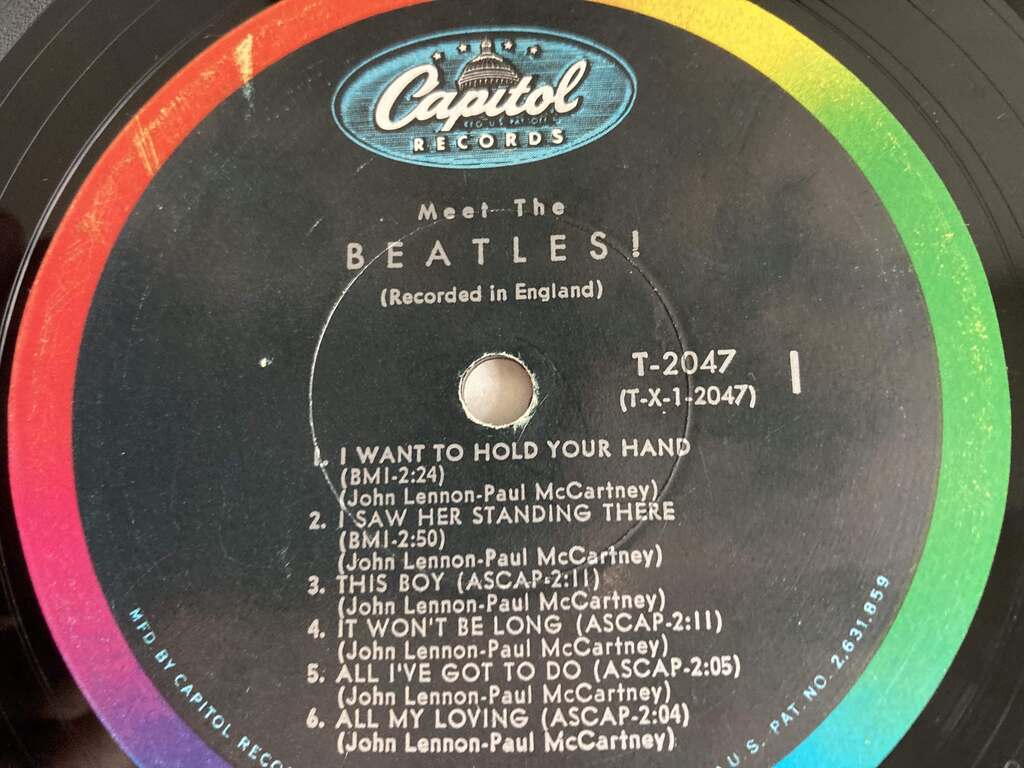

8 さて、ここまで来てTHE BEATLESのアルバムを聴いていないことに気がついた。次はビートルズだ、と思ったがどのアルバムにしよう?中々決められなかったが、結局LET IT BEにした。持っている3枚はすべて国内盤だが、70年6月にリリースされたボックスセット用のシングル・ジャケットをセレクト(AP-9009)。両面ともチリノイズが多く、何故か後のプレス版よりおとなしめの音がする。だが、音量を上げると迫力が出てとてもイイ感じに鳴る一枚だ。新しいプレーヤーでもチリチリ音は変わらず。

このプレーヤーが到着したのは休日だったけれど、聴くのはこの辺が限界。だが、音を確かめたいアナログ盤は他にもまだある。徐々に乗せてみよう。

そんな時に新たに購入したレコードが届いた。(次に続く)

Tower Recordsに注文していたザ・ビートルズの最後の新曲 NOW AND THEN が届いた。

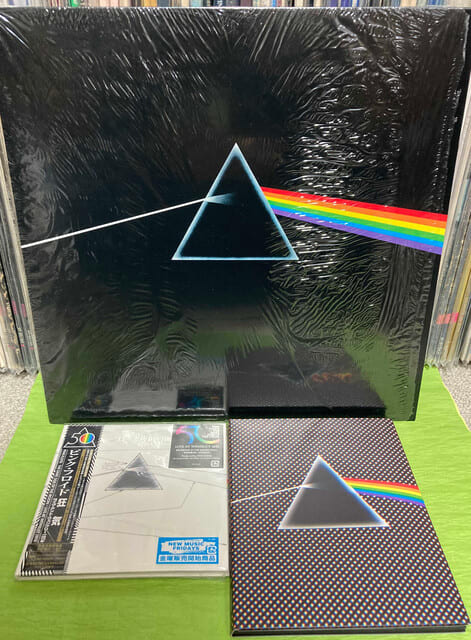

50年前の1973年は高校に入学した年だった。その年、ピンク・フロイドの「狂気」とキング・クリムゾンの「太陽と戦慄」という2枚のアルバムが発売された(英国発売はどちらも3月)。プログレ大好き少年の私としては当然のことながら注目をしていた。だが、どちらのアルバムを購入するかということは大問題であった。高校生の小遣い程度では両方を手に入れることは難しいからである。

結局私はクリムゾンの新作の方を買った。デビューアルバム「宮殿」に衝撃を受けロックに目覚め、「リザード」に夢中になった私にとってクリムゾンは変わらず神秘的で別格の存在だったのだ。そして、フロイドの「狂気」はNHK-FMの番組で全曲を放送しタイミング良くカセットテープに録音することができたという状況もあった。(当時はそのようなラジオ番組があった。イエスの「海洋地形学の物語」やEL&Pの「恐怖の頭脳改革」も全編オンエアされた記憶がある。)

しかし、そのクリムゾンの新作を聴いた時、何か違うなという感覚を持ってしまった。1曲目の「太陽と戦慄パート1」の攻撃的な音は私が期待したサウンドではなかった。確かに「放浪者」のようにフリップのアコギが入り、フルートやピアノの音が重なる叙情的な曲もあったのだが全体的には激しいロック・サウンドという印象だった。結果としてお気に入りのアルバムとはならなかった。

それに比べて、「狂気」の方は一部激しいサウンドや前衛的な部分もあるが、全体的には叙情性が豊かな印象だった。トータル・アルバムとしての存在感もあった。結局、「狂気」の方が好きになった。だが、カセットテープでいつでも手軽に聴ける「狂気」をレコードで入手することはなかった。レコード盤で購入したのは2011年のことである。

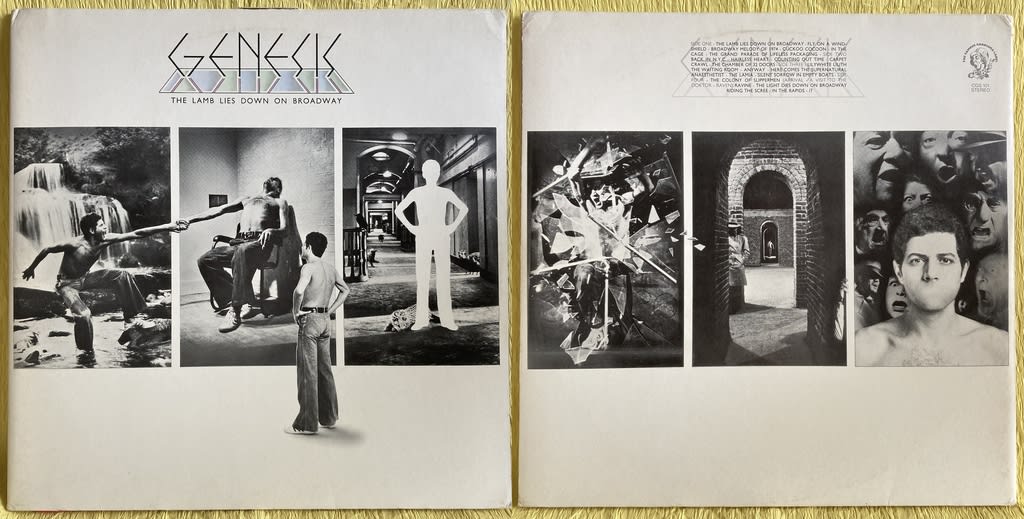

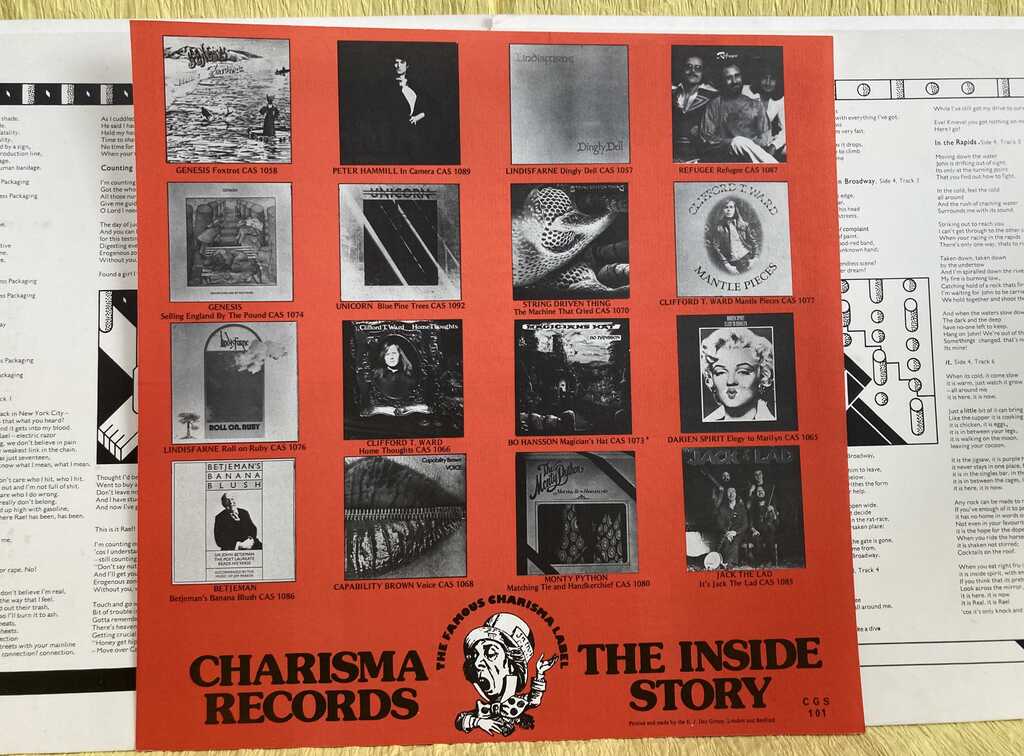

思い起こせば、1972年のイエスの「危機」に始まり、私にとって73年はプログレッシブ・ロック全盛の時であった。ジェネシスのFoxtrot(72年リリース)を高1の時の同級生から借りて初めて聴いたのはこの年であった。また、イギリス以外のヨーロッパのバンドが盛り上がった年でもあった。72年に発表されたオランダのバンドFocusの「Ⅲ」が73年に日本でリリースされ、その後ライブアルバムを発売。その彼らの2作目Moving Wavesは素晴らしい出来だった。またイタリアのP.F.M.が「幻の映像」を秋に発売。このアルバムはプログレのほしいところを全て網羅した傑作だったと思う。とにかくこの年は夢中になるバンドがありすぎて、翌年には高校でプログレバンドを作るまでになってしまったのである。

50年前、1973年はそんな思い出深い年であった。

(左下は50周年記念盤CD "LIVE AT WEMBLEY 1974"。右下はDOLBY ATMOS MIXなどが収録されたブルーレイ盤)

(本ブログにて以前「狂気」について記したことがあります。→ 思い出のプログレアルバム#11「狂気」)