dlpng.com

ルートビア・フロート(Rootbear Float)はルートビア

(アルコールなしのオリジナルはササフラの根のエキスに甘味をつけてソーダ水を加えたソフトドリンク)で、それにアイスクリームを入れたもの

驚くことに、私にも十代があって、あれは16歳の頃だったか、モーリン・デイリの小説17歳の夏を読み、その自然描写や感情描写が非常に繊細で美しいのに圧倒された。最初は和訳で読んだが、実際に原書ではどのようなのか大変に気になって読んだ。すると和訳以上に瑞々しい素晴らしい作品でとても気に入ったのを覚えている。今でもふとした時にこの本を手にして読んでみる。私はオリジナルの文庫本と英語の原書本をいまだ持っている。「断捨離?なんですか、それは。」の態をもって。

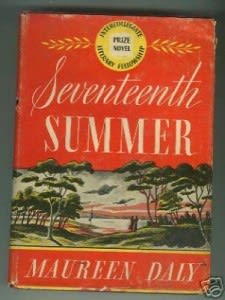

古い版の原書

日本語版 1971年

どのような内容なのか、というと、1940年代高校を卒業したばかりの十代の男女のはかない恋の物語である。恋愛物とさえ本当は私は言いたくはないほど、美しいのだが。物語は実に淡々と書かれ、ある人は退屈と言い、ある人は主人公のアンジーが冷静過ぎるのが気になる、と批評するが、私はそれでいい、と思う。作者のモーリン・デイリがこれを書いたのは、出版が彼女が21歳の時であるからして、おそらく17歳か、少なくとも20歳前に書いたのだろうと思われる。彼女の文才は非常にたけていると推察できる。

舞台は、ウィスコンシン州フォンデュラックとその周辺。大人からすれば実に他愛ないことが高校を卒業したばかりのアンジーの夏に始まる。彼女は私立女子高の生徒だったが、公立高校ではちょっとした人気者の同年のバスケットボールの花形少年ジャックに出会い、マクナイトのドラッグストアのソーダファウンテンやら近辺の湖やらカウントリークラブのダンスやらでデートをし、夏の終わりにはアンジーは予定通り大学へ進むために町を去り、ジャックは父親の商売のベイカリーで働き、どうやらそのまま仕事を続けるようだ。その後二人はそのままそれぞれの道を進み、もう二度と会うことはないかもしれない、少なくともガールフレンド、ボーイフレンドとして。

読み終わった十代の私は、それでいい、と思ったのを覚えている。そこかしこに、アンジーの育ちの良さ(裕福というわけではない)が滲み出ている文章がいくつかあり、テーブルマナーやテーブルセッティングについて書いていることや、遊びに行くとき(つまりデート)には、きちんと母親や父親の許可を伺い、家庭菜園で野菜を引き抜くとき裸足で泥だらけになっているわが身をジャックに見られて恥じたり、きちんとした家庭の躾をうけて育ち、当時女性でも高等教育を重要なことと考えているのがわかる。繰り返すが、彼女の両親は、裕福ではないが、実直に生きている人々である。だから読み手によっては、彼女が堅苦しい、冷静過ぎる、面白みがない、などと思うのだろう。まるできちんと糊がつけられ、丁寧にアイロンのかかったテーブルクロスのような心地よい清潔さを感じた私は、現代のように、とかく先へ先へと進ませる恋愛形態よりもずっと居心地のよい小説であった。四角四面というわけではない。人生は長いのだから、決して急いで生きたくはなく、まだ若いうちにいろいろなことを勉強して、大きく目と心を拡げていきたい、と16歳の私は考えたものだった。

1940年代のウィネベゴ湖

夏のはじめの頃の晩、ジャックは友人のスィードと共に小さなボートに帆を張ってアンジーと初デートをする。

アンジーがふいに現れそうなフォンデユラックの町並み

Earnshaw Drugstore - East Greenwich, RI - 1940sの絵葉書。

ロードアイランド州東グリーンウィッチの1940年当時のドラッグストアのソーダファウンテン。ウィスコンシン州や他州でも同じようなドラッグストアがあった。こうしたソーダファウンテンにたむろして、十代の若者は恋を見つけたり、育てたりしたのだろう。おそらくコーク・フロートやルートビアフロートをストローでかき混ぜながら。

モーリン・デイリ女史の自然描写は、特にカントリークラブでのダンスへジャックと出かけた晩の美しさは、容易に想像ができ、目の前に広がっていくように感じられた。そしてそういう小さなときめきやため息は、もう二度と同じ感性では起こらないことがわかる。この小説は、1940年代に書かれたが、ここに書かれている十代の感性は今でも決して色褪せてはいない。

比較するわけではないが、劇作家ウィリアム・インゲによる1929年の世界大恐慌の前後を舞台にして書かれたやはり十代の男女の物語、Splendor in the Grass (邦題:草原の輝き)は、17歳の夏とはまったく正反対の青春の苦悩への対応を描いている。この原作を読み、映画も観た私は、やりきれなさを禁じ得なかったが、それでもこの題名と本の基にある詩の一節が、中学生時から好きだった詩人ウィリアム・ワーズワースのものであり、それによってこの物語の真の意味を理解したのだった。そして17歳の夏に対しても、この一節はマッチすると思う。下記はその詩の一節で、緑色の字体がこの劇作に使われている。("Ode: Initimations of Immortality from Recollections of Early Childhood" by William Wordsworthより)

What though the radiance which was once so bright

Be now for ever taken from my sight,

Though nothing can bring back the hour

Of splendour in the grass, of glory in the flower;

We will not grieve not, rather find

Strength in what remains behind...

かつてとても輝いていた光が

わたしの視界から奪いさられたってかまわない。

過ぎた時間をとり戻してくれるものなど、何もなくとも

草の中の光や、花のうちに輝きがあった頃が、もう戻らなくとも

わたしたちは嘆くことはなく、むしろ、見つけたい、

後に残された強さを。

hamandista.com

モーリン・デイリは、2009年パーム・デザートで85年の生涯を閉じた。パーム・デザートは私たちが当時住んでいた南加の街から一時間ほど行った所で、憧れた作家がそんなに近い所にいらしたのかと、こちらに引っ越してから知った私は、庭から少し薔薇を切り、青いメイソンジャーに生けた。せめてもの若き日の感動のお礼に。