暑いでですね~、熱中症にならないよう気をつけなければ、

介護利用者さん宅伺ったときにはいつも水分を取るよう声

かけをしてくる。

そんな一日、写仏に行ってきた。

今日は地蔵菩薩を描く、中々難しいが二時間があっと言う間に

過ぎる。そして暑さも忘れる。

終わったあとの和尚さんとの談笑は面白いし、ちょっとためになる?

お茶と茶菓子のおもてなし、毎回違ったお茶請けが出る。

ちょっとゆったりした時間をもつ・・・・・・・

暑いでですね~、熱中症にならないよう気をつけなければ、

介護利用者さん宅伺ったときにはいつも水分を取るよう声

かけをしてくる。

そんな一日、写仏に行ってきた。

今日は地蔵菩薩を描く、中々難しいが二時間があっと言う間に

過ぎる。そして暑さも忘れる。

終わったあとの和尚さんとの談笑は面白いし、ちょっとためになる?

お茶と茶菓子のおもてなし、毎回違ったお茶請けが出る。

ちょっとゆったりした時間をもつ・・・・・・・

月一回の集まり、地蔵堂

いつも現役のころ、通っていた道端に小さな地蔵堂があった。

いつも扉は閉まっていて、寂れているなぁ~と思っていた。

最近たまたま通ったら扉が開いていて、おばあさんたちが掃除を

したり、花を飾っていた。

昨日23日は月一回の集まり日、村のおばあちゃんばかりの

集まりだ。どうもこういのはおじいさんは興味が無いのか、話す

ことが無いのか、はたまた集まってがやがやするのが嫌いなのか

わからないが、まずおじいさんは居ない。

きっと女性の長生きはこうした場所を作って、他愛ない(失礼)話しに

花を咲かせ、日頃の鬱憤をはらしているんであろう。

まぁストレス解消というところか。

昨日、通りかかったらあいていたので寄らせてもらった。

お供え物を持って、あがらせてもらった。

正面に小さな地蔵菩薩が祀ってあり10数名のおばあちゃんが

ぺちゃくちゃおしゃべりに花を咲かす。きっといい時間なんでしょう。

ひと時お邪魔して帰ってきた、なんだかほっとした気分だった。

老津の村はずれの地蔵堂にて

最高の天気の中、今日は奈良県まで仏像を

見に出かけた。仏教美術友の会主催の集いで

総勢45名あまりの参加の元出発。

まずは阿部文殊院

仏師、快慶が作ったと言われる、海を渡って

日本に来る様子を表している、本尊の文殊菩薩は

獅子の上に鎮座して、その像高さは7mに及ぶ。

日本三大文殊菩薩の一つである。

最新の国宝に指定されたもので、文殊菩薩を中心に

4体の脇侍が並ぶ、その姿は圧巻であった。

7mの大きな文殊菩薩は凛々しい。

そして次は聖林寺

ここは2015年04月20日

に行ったばかりである、ここの十一面観音菩薩立像は

何度見ても、何時間見てても飽きない仏像である。

白洲正子さんが愛してやまない仏像であった。

鶯の鳴く奈良の田舎のそんなに大きくないお寺である。

HPから

そして最後は飛鳥寺である。

ここの飛鳥大仏は最古の銅製の仏像で金をも使っている

大きな仏像である。鼻筋の通った大きなお顔は左右でその

表情が変わる。係りのユニークな説明にほっとする。

そしてここは仏像撮影OKです、思うように撮れます。

飛鳥寺へ行く道端には綺麗な水が流るる。

畑の中にぽつんと・・・・裏手には蘇我入鹿の首塚もある。

釈迦如来坐像

阿弥陀如来坐像

不動明王

弥勒菩薩

最高な天気で最高の仏像を観ることができた

秋にも開催予定、今から楽しみです。

善光寺ご開帳を済ませて、新潟は金太郎温泉へ

昨日はここで一泊、そして今日は瑞龍寺へ

総門

総門

仁王像

仁王像

荘厳な伽藍群

荘厳な伽藍群

釈迦三尊像

釈迦三尊像 禅宗の寺独特の飾り

禅宗の寺独特の飾り

山門

山門 藤の花と太子堂

藤の花と太子堂

さすが彫刻の町らしい、たくさんの飾り彫刻が

さすが彫刻の町らしい、たくさんの飾り彫刻が

勅使門

勅使門 勅使門の獅子の子落とし彫刻

勅使門の獅子の子落とし彫刻

GWに入って人の動きも慌しくなった初日、

長野善光寺のご開帳に行ってきた。

7年に一度のご開帳、今回は尼宮様じきじきに

お数珠を頂戴できるとのことで参加した。

中央高速からの駒ケ岳

中央高速からの駒ケ岳

善光寺門前

善光寺門前

大本願

大本願

扁額

扁額

日頃、写経や写仏をしているお寺からのお誘いで

参加した。大本願の座敷にあがり法会と一人ひとりに

お数珠を頭に受け、直にお言葉をいただく。

回向柱

回向柱

6年前に来たときは、めちゃ混んでいて回向柱まで

進までに2時間近くかかったが、今回はスムーズに

本堂まで行けた。連休の合間だったのかな人出は

思ったより少なかった。

善光寺をあとに今日の泊まり地、金太郎温泉まで

移動、夜は宴会です。

日本海に沈む太陽、綺麗でした。

日本海に沈む太陽、綺麗でした。

奥の院や壇上伽藍を散策し、高野山霊宝館に入った、今回高野山の主だった

施設の入場チケットをまとめて買ったので割安で見ることができた。

霊宝館はさすが真言密教の大本山だけあって圧倒的な量の宝物が

館内いっぱいに展示されている。空海が唐から持ち帰ったと言われている

国宝諸尊仏龕と言われる白檀製の厨子や八大童子、両界曼荼羅図、

空海自筆の「ろうこしいき」等々、じっくりと見てきました。

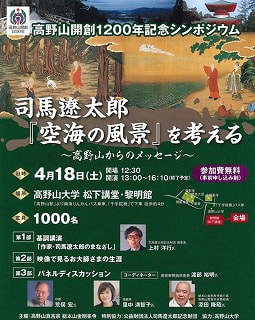

そして昼からは高野山大学でおこなわれたシンポジューム

司馬遼太郎の「空海の風景を考える」と題して著名な方々の講演やシンポジュームを

聴いてきました。

シンポジューム風景

4日間の宇陀路、大和路紀州慈路の見仏の旅、多くの秘仏や国宝級の

仏を見てきた。20mにおよぶ魔崖仏や有名な寺院の傍でひっそりと

仏を守っている小さなお寺、寺を守っていけないような小さなお寺など

寺院もいろんな問題をかかえていることを知った。

(檀家の少ない、あるいは居ないお寺は存続が難しい)

そして開創1200年行事でにぎやかな高野山、長閑で穏やかな天野の里など

気持ちのいい旅でした。

次は何処へ行こうか・・・・

琵琶湖北の十一面観音菩薩のたびにでようか・・・

今回の寺院、仏見の旅も最終章

高野山の麓の慈尊院から町石道沿いに行くと、天野という里に出会う。

白洲正子さんの「かくれ里」には、ここは現代の桃源郷だと記している、

穏やかな山間の村で本を書かれたころは台風、地震など自然災害に

あったことがない、と言われた里山である。そんな村の中に丹生都比売神社がある、

弘法大師空海が高野山を開山するときに、その地を貸し与えた神とされている。

大きな太鼓橋を渡って本殿へ、桜花が舞う中、朱色の橋や本殿の色が似合う。

そして高野山の玄関、大門へ着く。

大門

大門

大門から四国の方を。

大門から四国の方を。

ここは5年前に来たときに奇遇となったところ、四国遍路の時、高知の宿で

同宿した韓国人の女性とばったり再会したところである。

高知の宿で出会ってから一ヶ月以上経ってから偶然と再会した。不思議な

場所である。そして今回も似たような出来事があった。

慈尊院から180丁、第一番の町石道の卒塔婆が壇上伽藍にある。

町石道の道しるべ丁石 第1丁

町石道の道しるべ丁石 第1丁

根本大塔

根本大塔

大日如来三尊

大日如来三尊

金剛峯寺庭園

金剛峯寺庭園

金剛峯寺で抹茶をいただく

金剛峯寺で抹茶をいただく

高野山のマスコット こうやくん

高野山のマスコット こうやくん

今、高野山は高村光太郎の父開創1200年の大法要が催しされており、多くの人が

来られている。三度目の高野山だが、まだまだ知らないところがいっぱいだ。

余りにも多くの建物や工芸品、仏像などなど・・・

一日目は奥の院を参拝し、翌日に壇上伽藍や金剛峯寺を中心に見て歩いた。

そして仏像や空海が唐から持ち帰った法具、曼荼羅など随分と時間をとって

見てきた。

孔雀明王

孔雀明王

三鈷杵がかかっていた言われる松

三鈷杵がかかっていた言われる松

(空海が唐にわたり真言密教を恵果阿じゃりから伝授され帰国の途に着いたとき

乗船する港から、日本に向け三鈷杵を投げ真言密教の教えを広める根本道場の

最適な場所見つけたといわれる伝説)

大師堂

大師堂

西塔

西塔

山王院

山王院

金堂の本尊薬師如来は高村光太郎の父、光雲作でり、今回は初めての開帳であった。

金堂に入ってじっくりと見させてもらった。その金堂の隣には朱色の根本大塔が建つ。

中はまさに仏像ワールド、中央に大日如来、その四方にもアシュク如来、阿弥陀如来

宝生如来、不空成就如来などの仏像が取り囲み、

大塔の柱には堂本印象の絵が荘厳な雰囲気を醸し出す。

そして金堂の正面には官界の開創記念事業で172年ぶりに再建された中門が完成していた。

中門の四天王

中門の四天王

平安の歌人 西行の桜

平安の歌人 西行の桜

水向地蔵

水向地蔵

奥の院への参道

奥の院への参道

大師入定の地 奥の院

大師入定の地 奥の院

明日は高野山大学でのシンポジュームの聴講だ。

歓心寺の如意輪観音菩薩に魅了され、ひと時境内の中にいた。

離れがたく意を決して紀州和歌山に向かった。

今、高野山は開創1200年の一大イベントが毎日日替わりで開催されている。

中心寺院の金剛峰寺を中心に壇上伽藍、そして奥の院と高野の山上は

多くの老若男女が行きかう。

女人高野の石の標

女人高野の石の標

多くの願掛け札、とりわけ女性の願い札が多い

多くの願掛け札、とりわけ女性の願い札が多い

慈尊院の多宝塔

慈尊院の多宝塔

開創1200年に合わせて高野の麓九度山 、慈尊院も本尊の弥勒菩薩立像もご開帳を

されている。弥勒菩薩像はきりりとして威厳のあるお顔であった。

ここ九度山の名前の由来は、

大師は、月に九度は必ず高野山上より20数キロの山道を下って

母公を尋ねられたので地名を九度山と称す

ご母公がご本尊弥勒菩薩を尊崇せられた功徳により

入寂の砌、ご本尊様に化身さられたと言う信仰となり

女人の高野参りは、当院までということも相俟った。

そうである。「九度山HPより」

弥勒菩薩をじっくり拝観、その後裏手の高台にある丹生官省符神社が

あり、ここから高野山壇上伽藍まで町石道が20数キロのわたり有り

かの弘法大師もこの道を通ってここまで母に会いに来たのであろう。

1丁ごとに立てられた卒塔婆の形をした道しるべは今でもその歴史を

残している。5年前気持ちよく歩いたことを思い出す。

高野山壇上伽藍まで180丁の石標(約20キロ)

高野山壇上伽藍まで180丁の石標(約20キロ)

慈尊院の境内

慈尊院の境内

途中には大師がここに開山するときの土地の提供者、丹生都比売神社や道案内をしたと

いう狩場明神、信仰の深さに纏わるエピソードなど、天野の農村の豊かで

長閑な山里は今でも桃源郷のようだ。

こうして20数キロ歩きと高野山の大門の下にたどり着く。

天野の里

天野の里

丹生都比売神社

丹生都比売神社

標高800Mほどの山並みを歩き高野山へ

いよいよ5年ぶりの高野山だ。

やっと来れた歓心寺、そして如意輪観音菩薩

もうーたまりません、そのなんとも言えぬ艶かしい

肢体、姿態、色使い、、、、

2日間だけのご開帳、本堂には多くの方が住職の

話しを聞き、四天王に、守られている如来を見、ため息をつき、満足感いっぱい

の表情、御真言を唱えて本堂を後にし、宝物館へ。

訶梨帝母天堂

訶梨帝母天堂

ここにもたくさんの仏像がいっぱいです。

重文の如意輪観音試作品、十一面観音菩薩、地蔵菩薩像

聖観音菩薩白鳳時代の金鋼仏などなど。

じっくりと見て山門前で弁当を買って食べる。

国宝金堂

国宝金堂

重文 建掛堂

重文 建掛堂

文殊菩薩

文殊菩薩

この先に後村上廟がある。

この先に後村上廟がある。

開山堂

開山堂

如意輪観音菩薩

如意輪観音菩薩

如意輪観音をしっかり堪能して今回の最後のお寺、と言うより聖地

真言密教の総本山高野山へ

山への険しい登り坂をゆく西国三十三観音霊場第四番札所施福寺から

河内長野市からちょっと郊外の天野山金剛寺へ、ここは今三十年ぶりの

大改修をおこなっており本尊などは違うお堂に移されていた。

桜門を入ると広大な境内には多くの伽藍が立ち並ぶ、右手の受付にて

拝観を依頼し中に入った。

ここはなんといっても薬師三尊(薬師如来を中央に配し左右に

日光、月光菩薩を祭る。鎌倉時代の作だそうで衆生を救ってきたのであろう。

そしてお目当ての五智如来が隣の堂の中に鎮座している、思ったより

小さいが迫力満点である。中央に真言密教の本尊大日如来、右前に

阿閦如来、右後ろに不空成就如来、左前には宝生如来、その奥に

阿弥陀如来が鎮座、まさに仏像ワールドです。

桜門

桜門

金堂内の重要文化財大日如来坐像・不動明王坐像・降三世明王坐像も

平成22年度から3年間で修理されることになりました。今回不動明王坐像を

堂内から搬出するときに胎内背面から墨書が発見された。

本堂を出て書院のほうへ、ここにも宝物館があって多くの仏像が収められて

いる。

書院の庭園

さて随分と居座った、如意輪観音が待っている歓心寺へ。