義父が亡くなり、さらに息子は自立のために子供部屋を誂えなくてはいけなくなり、家中が片付けでおおわらわ・・。義母が箪笥を片付けていると1964年のオリンピックの時の思い出の品が出てきました。

義父の父が1964年の東京オリンピックでサッカーの試合の解説?をしたそうで、サッカーを通じてオリンピックに関与していたようで、東京オリンピックのブレザーのワッペンとボタンが遺っていました。ブレザー本体は残念ながらぼろぼろで捨てたようです。

*1964年のオリンピックでは日本はアルゼンチンに勝っていますが、惜しくも準々決勝敗退でした。その4年後に銅メダルに輝いています。この大会には釜本、杉山、そして川渕らが出場していました。

さて、本日は円山応挙の高弟であり、俗にいう「応門十哲」に数えられる画家である渡辺南岳の作品の紹介です。渡辺南岳の作品については他にも幾つかの作品を本ブログで紹介しています。

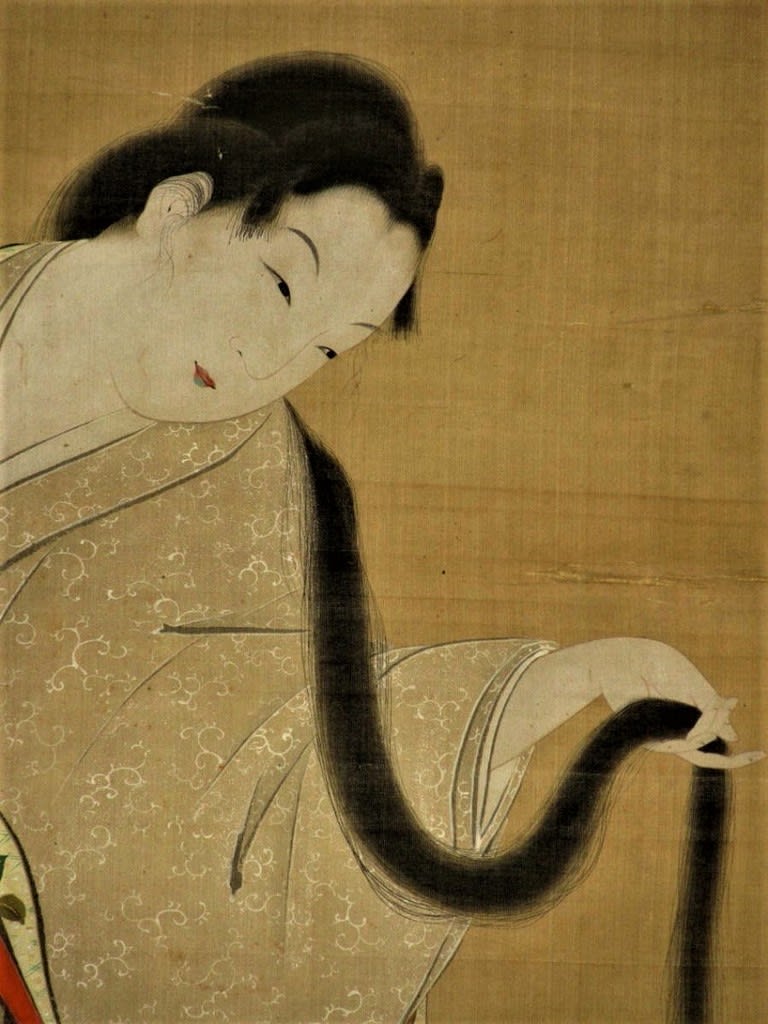

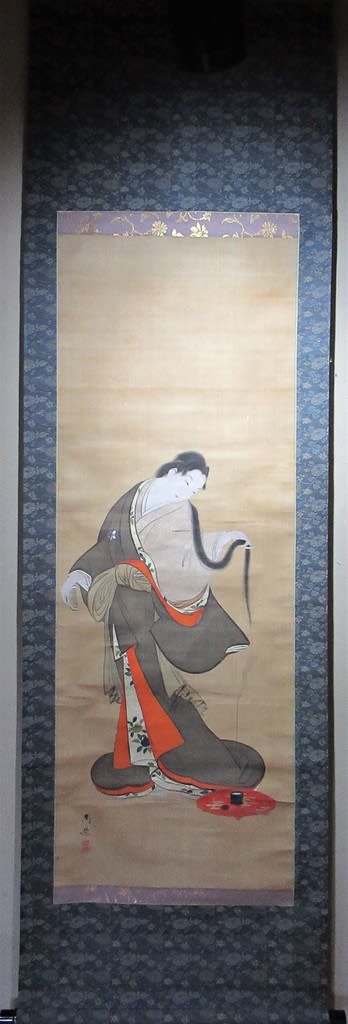

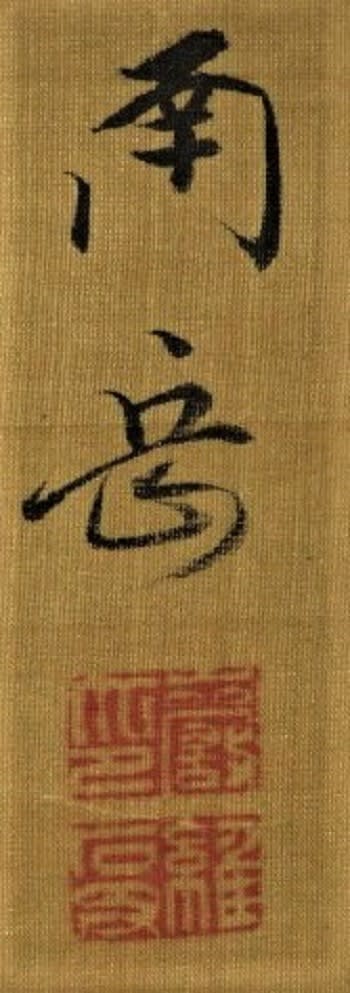

香焚美人図 渡辺南岳筆

絹本着色軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦1790*横526 画サイズ:縦1154*横419

応挙十哲の駒井源琦や山口素絢が比較的理想化された唐美人や遊女を多く描いたのに対して、南岳は市井の風俗に取材した女性像を描いています。

卵型の顔立ちと豊満な体つきは、南岳の描く美人画の特徴ですが、祇園井特との共通点が多いと指摘されています。

*駒井源琦、山口素絢、祇園井特の作品については本ブログの他の記事を参考にしてください。

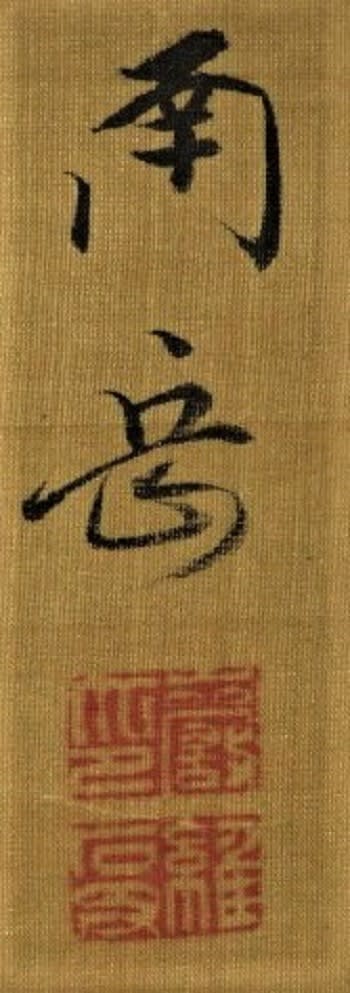

作品中には「厳之」と「維山」の白文朱方印の累印が押印されており、印章の確認は未了ですが、作行から真作と判断しています。

だいぶ痛んでいた作品であったのでしょう。かなり裏打ちの補強など補修して再表具した跡があります。

**********************************

渡辺南岳:明和4年(1767年)~文化10年1月4日(1813年2月4日)は江戸時代後期の画家。京都の人。名は巌、字は維石、号は南岳、通称小左衛門。

円山応挙の高弟で応門十哲に数えられる。江戸に円山派を広めた。画をはじめ源琦に師事し、ついで円山応挙に学ぶ。入門時期は不明だが、30代に入って年期を記した作品では既に円山派の技法を完全に身に付けている事から、20代には弟子入りしていることが推定される。二十代後半になって俳諧を中心とした版本の挿図(挿絵)を手がけている。このころ、三河吉田の恩田石峰が門人となっている。

三十代前半の3年間、江戸に遊歴。谷文晁・亀田鵬斎・酒井抱一・鈴木芙蓉・釧雲泉・浦上春琴・鍬形蕙斎・雲室・横田汝圭・長町竹石・広瀬台山・夏目成美・亀井東渓など当代一流の文人と交流した。

文晁の娘婿文一や大西椿年、鈴木南嶺が入門。渡辺崋山も南岳画の模写を熱心に行っている。このように南岳は江戸において「京派」・「京伝」と称され、文晁派を中心に円山派の画法を広めた。

京都に戻ると、円山派(奥文鳴・森徹山)・四条派(長山孔寅・柴田義董・岡本豊彦)の画家と交友し画作に励む。皆川淇園からは画の依頼を受けている。また国学者の上田秋成との交流が知られる。

南岳は大明国師像の模写を依頼されたとき、秋成の容貌が国師に似ている気づき、顔の写生を行ったという。文化10年正月、突如病に倒れ死没。享年48。戒名は「釈南岳信士」。京都双林寺に葬られた。

京都の門人に中島来章・松井南居がいる。南岳は、流麗な筆致で美人図・鱗魚図を得意とした。なお、尾形光琳を敬慕したとされるが、その画風に琳派のあまり影響を見ることはできない。しかし、装飾的な画面構成にその影響を見る向きもあり、江戸琳派の絵師酒井抱一は、南岳死去の報を聞いて「春雨に うちしめりけり 京の昆布」とその死を惜しむ句を詠んでいる。

**********************************

下唇を緑に、上唇は赤く塗っているのは、当時流行した化粧方法のようで、上方浮世絵の特徴であり、30代後半以降に江戸から京都に戻ってからの作と推定されます。

妖艶な女性の色香を表現した佳作と言えるでしょう。

香を焚いて髪の毛に香を移す仕草は香りまで匂い立つ色香があります。

享年が48歳ですので、祇園井特との共通点から脱却した晩年における佳作と判断しています。見るべき作品のない三畠上龍、吉原真龍らの退廃的な上方肉筆浮世絵にあって、抜きんでた作品と言えるでしょう。

本日は「ぼろぼろにならないように保存しておくのが得策」・・・という作品ですね。

義父の父が1964年の東京オリンピックでサッカーの試合の解説?をしたそうで、サッカーを通じてオリンピックに関与していたようで、東京オリンピックのブレザーのワッペンとボタンが遺っていました。ブレザー本体は残念ながらぼろぼろで捨てたようです。

*1964年のオリンピックでは日本はアルゼンチンに勝っていますが、惜しくも準々決勝敗退でした。その4年後に銅メダルに輝いています。この大会には釜本、杉山、そして川渕らが出場していました。

さて、本日は円山応挙の高弟であり、俗にいう「応門十哲」に数えられる画家である渡辺南岳の作品の紹介です。渡辺南岳の作品については他にも幾つかの作品を本ブログで紹介しています。

香焚美人図 渡辺南岳筆

絹本着色軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦1790*横526 画サイズ:縦1154*横419

応挙十哲の駒井源琦や山口素絢が比較的理想化された唐美人や遊女を多く描いたのに対して、南岳は市井の風俗に取材した女性像を描いています。

卵型の顔立ちと豊満な体つきは、南岳の描く美人画の特徴ですが、祇園井特との共通点が多いと指摘されています。

*駒井源琦、山口素絢、祇園井特の作品については本ブログの他の記事を参考にしてください。

作品中には「厳之」と「維山」の白文朱方印の累印が押印されており、印章の確認は未了ですが、作行から真作と判断しています。

だいぶ痛んでいた作品であったのでしょう。かなり裏打ちの補強など補修して再表具した跡があります。

**********************************

渡辺南岳:明和4年(1767年)~文化10年1月4日(1813年2月4日)は江戸時代後期の画家。京都の人。名は巌、字は維石、号は南岳、通称小左衛門。

円山応挙の高弟で応門十哲に数えられる。江戸に円山派を広めた。画をはじめ源琦に師事し、ついで円山応挙に学ぶ。入門時期は不明だが、30代に入って年期を記した作品では既に円山派の技法を完全に身に付けている事から、20代には弟子入りしていることが推定される。二十代後半になって俳諧を中心とした版本の挿図(挿絵)を手がけている。このころ、三河吉田の恩田石峰が門人となっている。

三十代前半の3年間、江戸に遊歴。谷文晁・亀田鵬斎・酒井抱一・鈴木芙蓉・釧雲泉・浦上春琴・鍬形蕙斎・雲室・横田汝圭・長町竹石・広瀬台山・夏目成美・亀井東渓など当代一流の文人と交流した。

文晁の娘婿文一や大西椿年、鈴木南嶺が入門。渡辺崋山も南岳画の模写を熱心に行っている。このように南岳は江戸において「京派」・「京伝」と称され、文晁派を中心に円山派の画法を広めた。

京都に戻ると、円山派(奥文鳴・森徹山)・四条派(長山孔寅・柴田義董・岡本豊彦)の画家と交友し画作に励む。皆川淇園からは画の依頼を受けている。また国学者の上田秋成との交流が知られる。

南岳は大明国師像の模写を依頼されたとき、秋成の容貌が国師に似ている気づき、顔の写生を行ったという。文化10年正月、突如病に倒れ死没。享年48。戒名は「釈南岳信士」。京都双林寺に葬られた。

京都の門人に中島来章・松井南居がいる。南岳は、流麗な筆致で美人図・鱗魚図を得意とした。なお、尾形光琳を敬慕したとされるが、その画風に琳派のあまり影響を見ることはできない。しかし、装飾的な画面構成にその影響を見る向きもあり、江戸琳派の絵師酒井抱一は、南岳死去の報を聞いて「春雨に うちしめりけり 京の昆布」とその死を惜しむ句を詠んでいる。

**********************************

下唇を緑に、上唇は赤く塗っているのは、当時流行した化粧方法のようで、上方浮世絵の特徴であり、30代後半以降に江戸から京都に戻ってからの作と推定されます。

妖艶な女性の色香を表現した佳作と言えるでしょう。

香を焚いて髪の毛に香を移す仕草は香りまで匂い立つ色香があります。

享年が48歳ですので、祇園井特との共通点から脱却した晩年における佳作と判断しています。見るべき作品のない三畠上龍、吉原真龍らの退廃的な上方肉筆浮世絵にあって、抜きんでた作品と言えるでしょう。

本日は「ぼろぼろにならないように保存しておくのが得策」・・・という作品ですね。