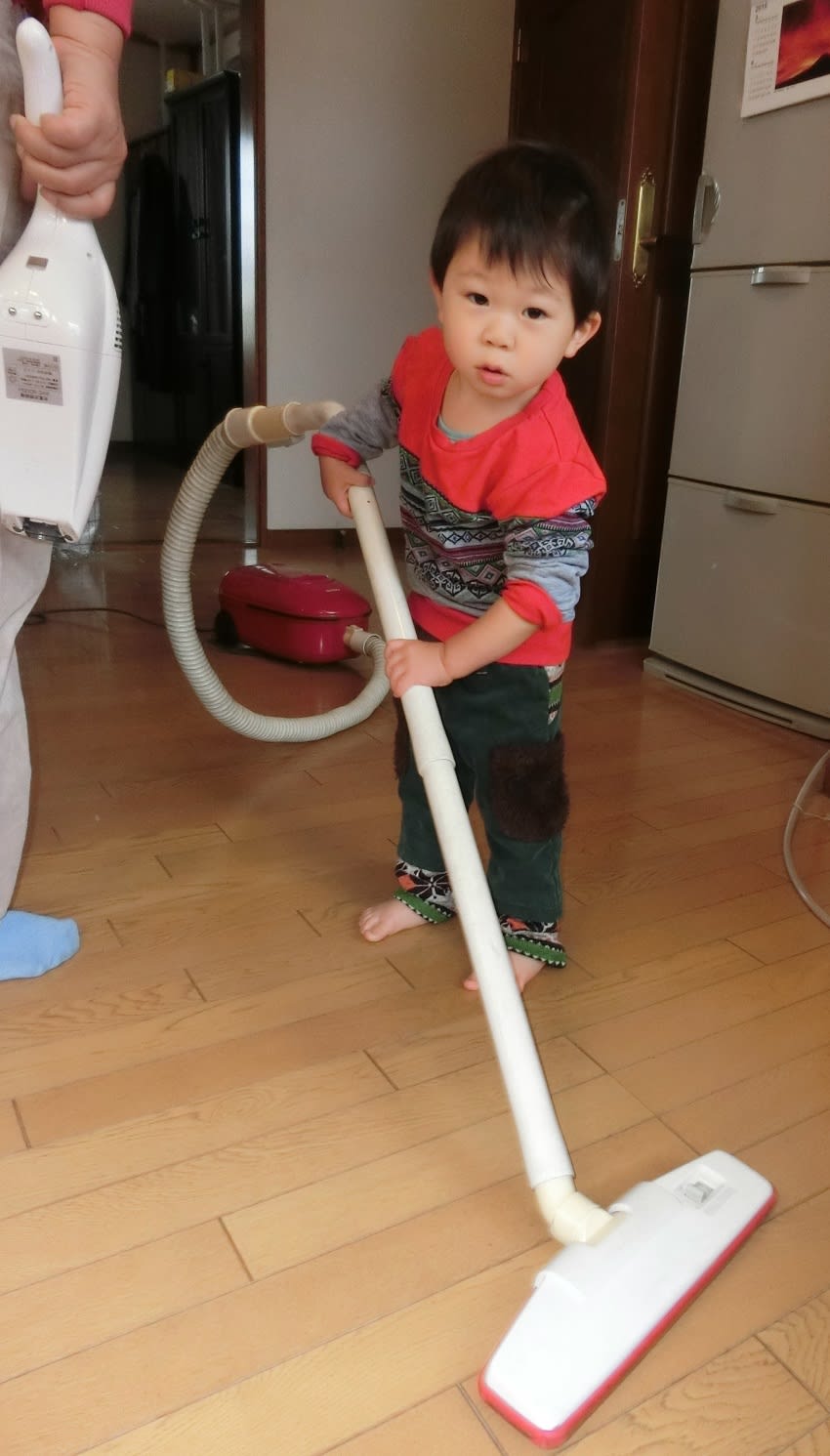

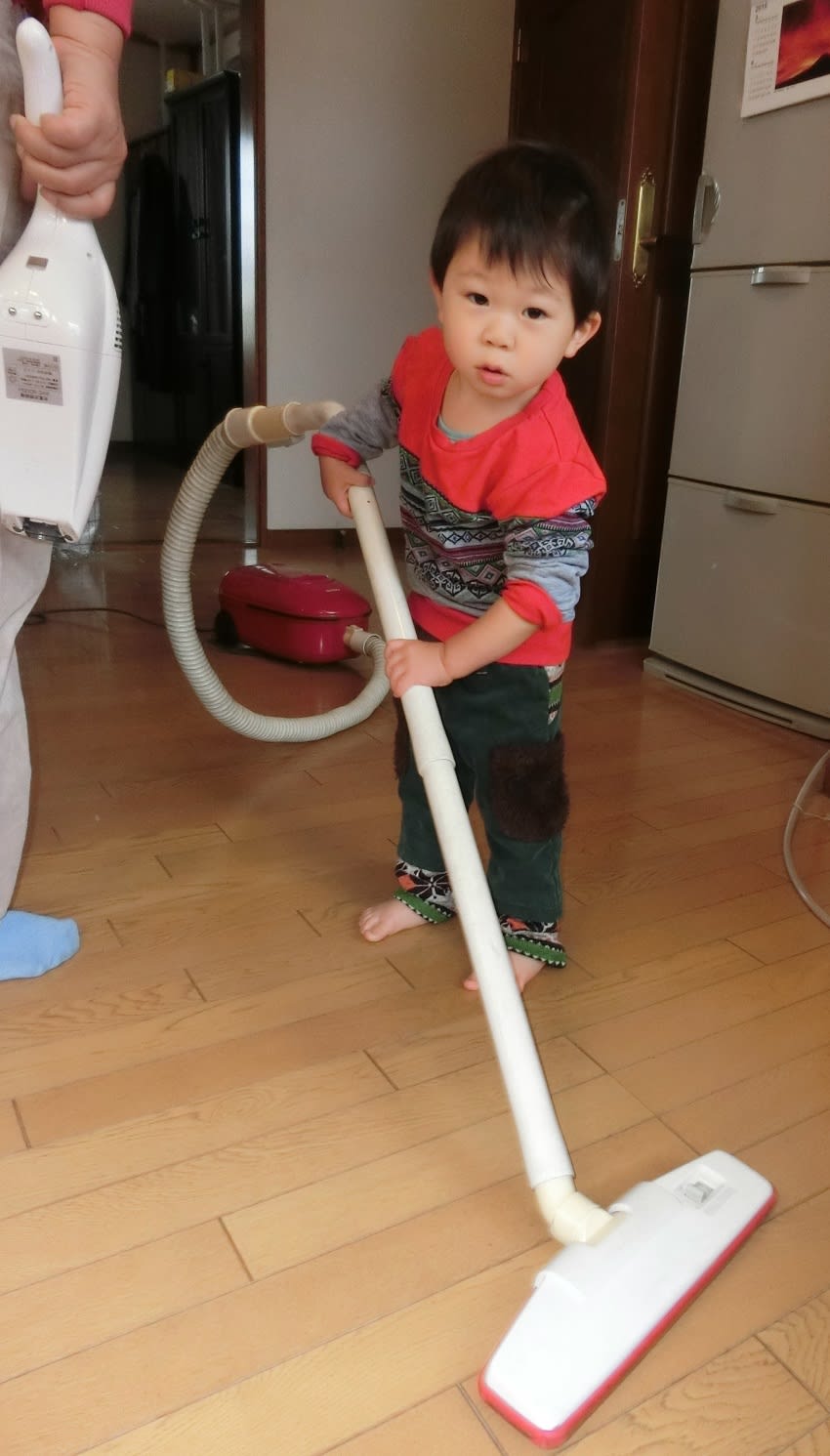

息子が掃除、小生が仏壇掃除を担当するのが週末の日課になってきました。大雑把な掃除なので、ハンドクリーナーで小生が仕上げ掃除です。当然息子は大人の3倍以上も時間がかかりますが、幼い子供が手伝わせること、手伝うことに喜びを感じることが大切ですね。

なにかと週末には家に居るようにしいてますが、常に小生の周りで息子は遊んでいます。ちょっと居なくなると泣いて小生を探し回るようです。「ちょっと起きてよ。」、「ちょっと来てよ。」が息子の口癖になってきました。面倒くさい気持ちが正直なところ少しはありますが、精一杯付き合うようにしています。これほどのたのしい時間は長くは続かないことを小生は知っているからです。大切で、貴重な神がくれた愛すべき時間です。

さて良い作品の掛け軸は観なくても持ってきた段階で解るという御仁がおられますが、持ち主やその扱い方、誂え(箱など)からの判断だろうと思われます。作品を見る前に感じることができるのは重さです。良い作品はそれなりの表具師に依頼されて表具しており、適度な重さの軸を使用していますので、そのあたりを判断して真贋を見極めているのでしょう。

掛け軸の作品を見るのには、巻いている作品を少しずつ広げていくので、段階的に作品が見えてきますが、その最初の筆致でほぼ判断が決まります。落款や印章、箱書はある意味でよほど出来のよい贋作でないかぎり付随事項でしかありません。

ところで掛け軸の作品を広げるときに作品を掛けるところがなければ、きれいな床に置いて慎重に見てください。いきなり手に持って作品を広げてぶらさげるのは作品を傷める可能性が高くなりますので厳禁です。少しずつ作品をみていくことで愉しみがましてくるはずです。

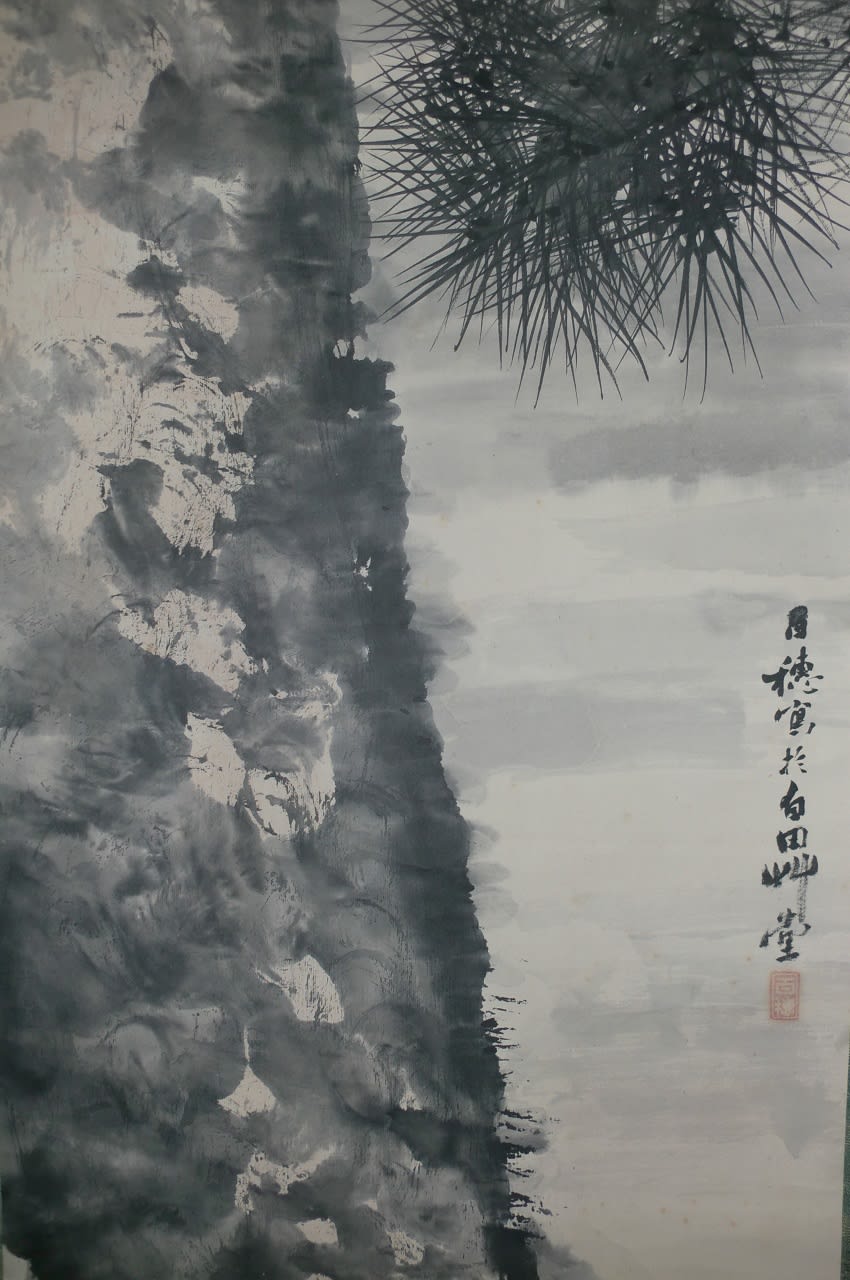

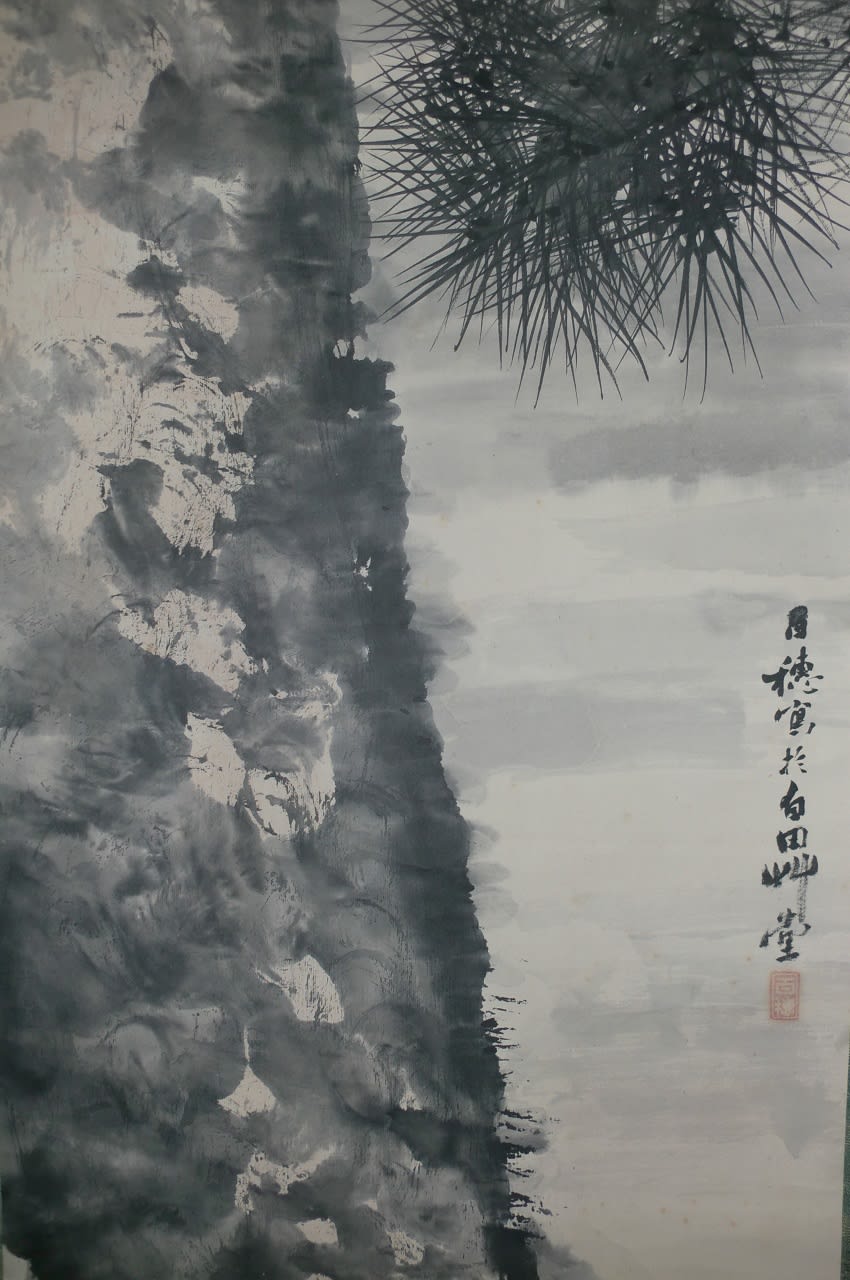

本日の作品は我が郷里の画家の平福百穂の松を描いた作品です。朝陽を浴びた老松を描いた吉祥の図です。少しでも長く陽が浴びれるようにと・・。

老松図 平福百穂筆 その13

紙本水墨淡彩 軸先象牙 合箱二重箱

全体サイズ:横470*縦220 画サイズ:横330*縦1380

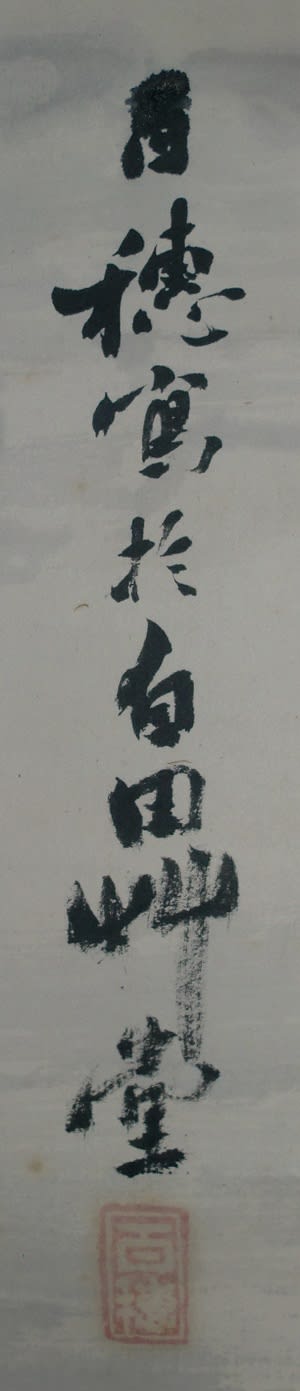

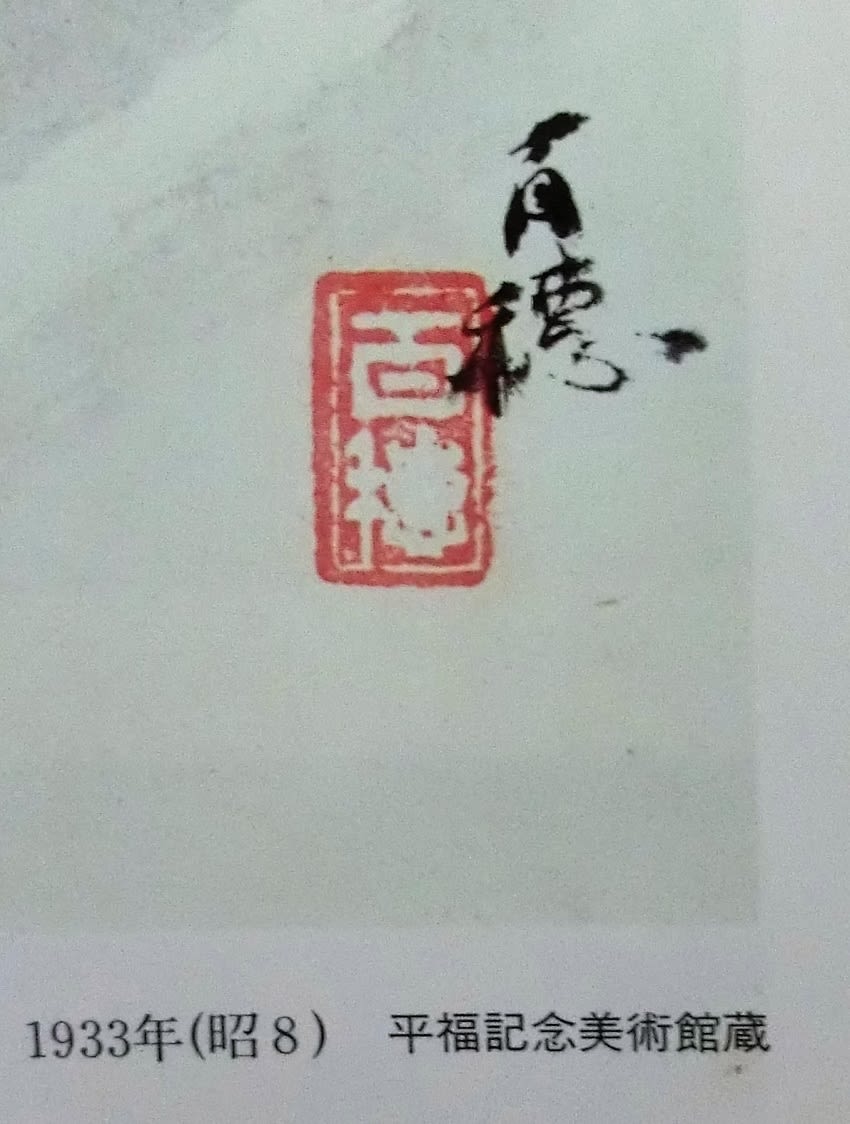

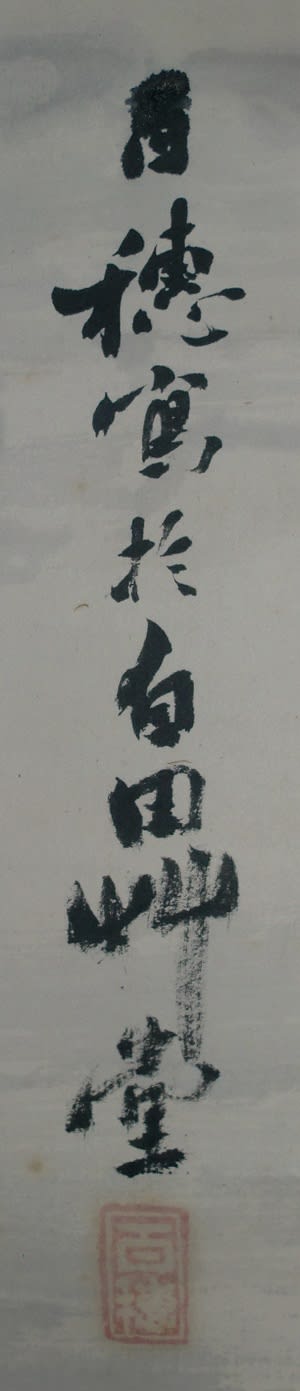

落款部分には「百穂写於白田草堂 押印」とあります。印章は本ブログに投稿された「不老長春」、「扇面武者絵図」と同一印章です。

このように勢いのある、水分を含んだ筆遣いの作品は見るものを魅了してやみません。

この筆遣いはよほど鍛錬していないと描けないものです。

水墨に僅かな代赭色を用いて朝陽まで描くことなく表現しているようです。良き掛け軸にめぐり合えたときは至福のひとときです。

「伝」ですが下記の作品もまた勢いのある筆遣いで梅を描いた作品です。

梅 伝平福百穂筆

紙本水墨布装軸箱入 画サイズ:横340*縦1260

好きな作品のひとつですが・・。

本作品と同様に水墨の使い方に妙技があります。

本作品の外箱にある「白根家」については蒐集家であったと思われますが詳細は不詳です。

平福百穂、穂庵の良き作品が市場に出てこなくなったように思います。最近見るのは贋作ばかり・・、なぜでしょう? インターネットオークションは贋作ばかりですので、真贋の区別には気をつけましょう。

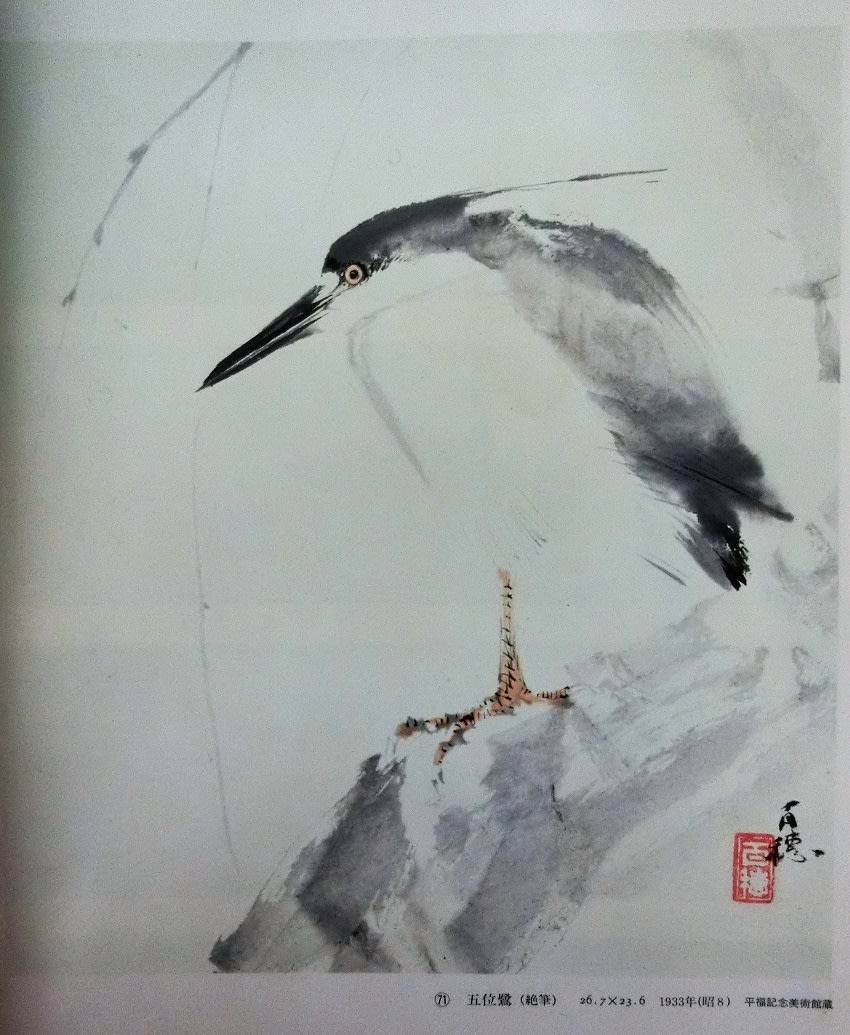

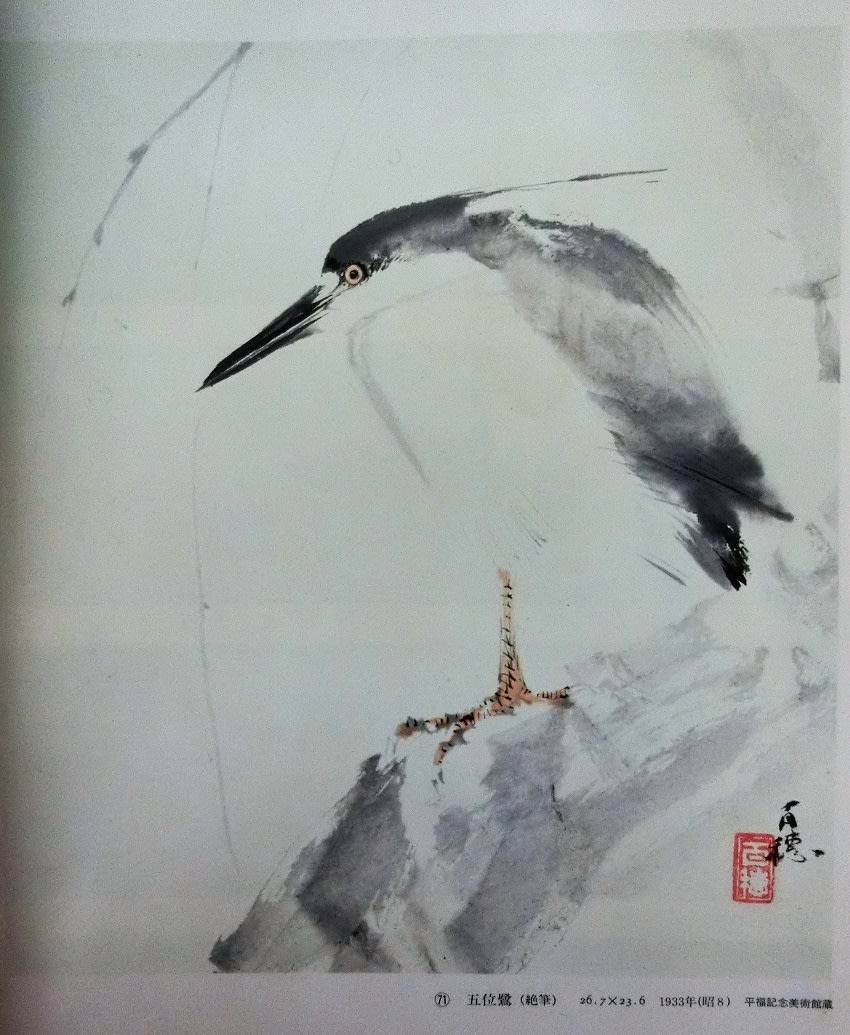

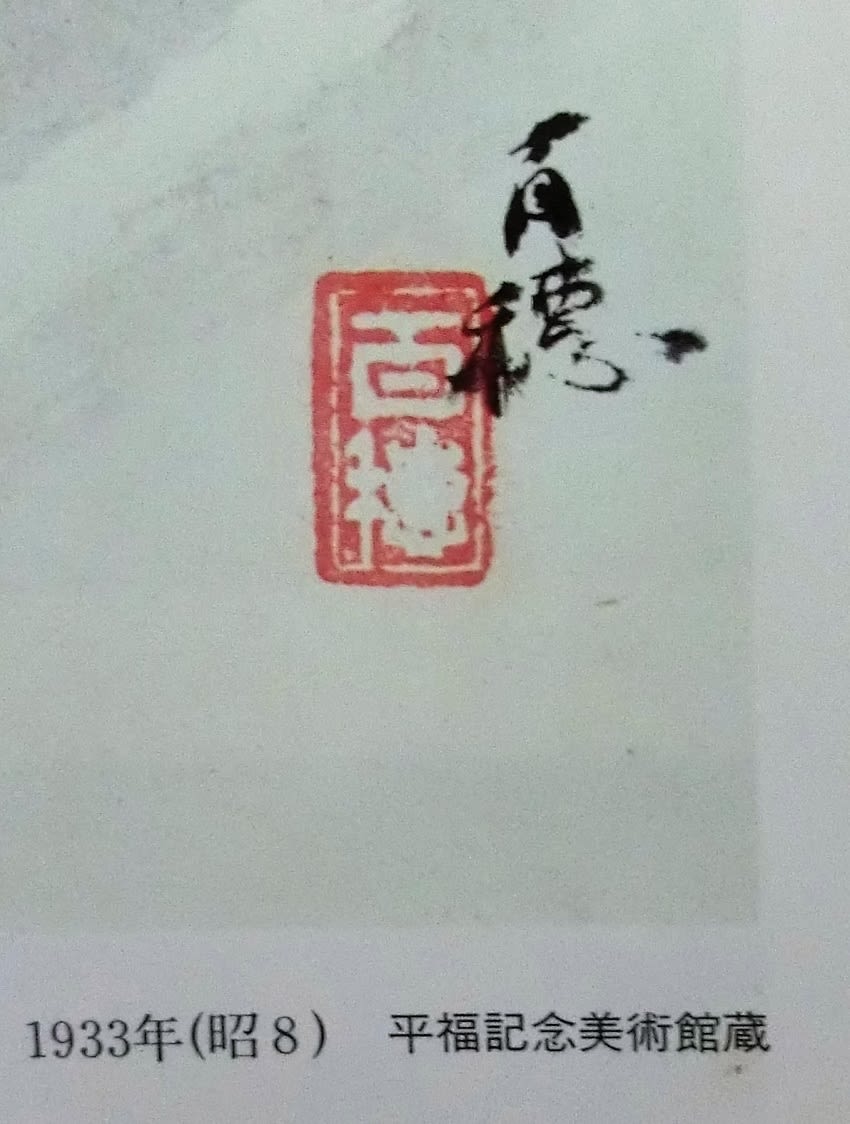

ところで本作品と同一印章の作品で「五位鷺」が平福百穂の絶筆の作品として画集に掲載されています。

この絶筆の作品(昭和8年の作)よりは印影が多少はっきりしているようですが、昭和初期の平福百穂の晩年の作で間違いないと推察されます。印章は資料を紐解かなくても頭に入っていることが肝心なようです。

良い掛け軸もまた神が与えてくれた貴重な賜物です。そのように感じ取れるかどうかは知識と感性の問題のようですが、その人の考え方によって人生は数倍に楽しめるものです。決して長くはない人生です、後悔の無きように存分に楽しむことです。

なにかと週末には家に居るようにしいてますが、常に小生の周りで息子は遊んでいます。ちょっと居なくなると泣いて小生を探し回るようです。「ちょっと起きてよ。」、「ちょっと来てよ。」が息子の口癖になってきました。面倒くさい気持ちが正直なところ少しはありますが、精一杯付き合うようにしています。これほどのたのしい時間は長くは続かないことを小生は知っているからです。大切で、貴重な神がくれた愛すべき時間です。

さて良い作品の掛け軸は観なくても持ってきた段階で解るという御仁がおられますが、持ち主やその扱い方、誂え(箱など)からの判断だろうと思われます。作品を見る前に感じることができるのは重さです。良い作品はそれなりの表具師に依頼されて表具しており、適度な重さの軸を使用していますので、そのあたりを判断して真贋を見極めているのでしょう。

掛け軸の作品を見るのには、巻いている作品を少しずつ広げていくので、段階的に作品が見えてきますが、その最初の筆致でほぼ判断が決まります。落款や印章、箱書はある意味でよほど出来のよい贋作でないかぎり付随事項でしかありません。

ところで掛け軸の作品を広げるときに作品を掛けるところがなければ、きれいな床に置いて慎重に見てください。いきなり手に持って作品を広げてぶらさげるのは作品を傷める可能性が高くなりますので厳禁です。少しずつ作品をみていくことで愉しみがましてくるはずです。

本日の作品は我が郷里の画家の平福百穂の松を描いた作品です。朝陽を浴びた老松を描いた吉祥の図です。少しでも長く陽が浴びれるようにと・・。

老松図 平福百穂筆 その13

紙本水墨淡彩 軸先象牙 合箱二重箱

全体サイズ:横470*縦220 画サイズ:横330*縦1380

落款部分には「百穂写於白田草堂 押印」とあります。印章は本ブログに投稿された「不老長春」、「扇面武者絵図」と同一印章です。

このように勢いのある、水分を含んだ筆遣いの作品は見るものを魅了してやみません。

この筆遣いはよほど鍛錬していないと描けないものです。

水墨に僅かな代赭色を用いて朝陽まで描くことなく表現しているようです。良き掛け軸にめぐり合えたときは至福のひとときです。

「伝」ですが下記の作品もまた勢いのある筆遣いで梅を描いた作品です。

梅 伝平福百穂筆

紙本水墨布装軸箱入 画サイズ:横340*縦1260

好きな作品のひとつですが・・。

本作品と同様に水墨の使い方に妙技があります。

本作品の外箱にある「白根家」については蒐集家であったと思われますが詳細は不詳です。

平福百穂、穂庵の良き作品が市場に出てこなくなったように思います。最近見るのは贋作ばかり・・、なぜでしょう? インターネットオークションは贋作ばかりですので、真贋の区別には気をつけましょう。

ところで本作品と同一印章の作品で「五位鷺」が平福百穂の絶筆の作品として画集に掲載されています。

この絶筆の作品(昭和8年の作)よりは印影が多少はっきりしているようですが、昭和初期の平福百穂の晩年の作で間違いないと推察されます。印章は資料を紐解かなくても頭に入っていることが肝心なようです。

良い掛け軸もまた神が与えてくれた貴重な賜物です。そのように感じ取れるかどうかは知識と感性の問題のようですが、その人の考え方によって人生は数倍に楽しめるものです。決して長くはない人生です、後悔の無きように存分に楽しむことです。

小生、横浜S堂GICの現場の技術コンサルをすることになり、久し振りに貴社のガラス部門とコラボすることになりました。楽しみです。