今ではどうしたことか蓑虫山人の作品を市場で見かけなくなり、ネットオークションですら蓑虫山人の作品は皆無の状況です。人気が廃れたのでしょうか? 一時期はNHKの日曜美術館(2016年 02月 21日放映 日曜美術館アートシーン)に取り上げらていて、「別編 井浦新 津軽へ 謎の絵師・蓑虫山人を追う」と題されていたほどですが・・・。

そういえば天龍道人の作品も見かけなくなりました。どうも両者の作品はともに供給不足(作品不足)とのことらしいです。

本作品は帰省に催して郷里の馴染みの骨董店で見かけた作品です。再表具の作品とはいえ、これほどのの佳作が出てくるのは滅多にないので即時購入しました。

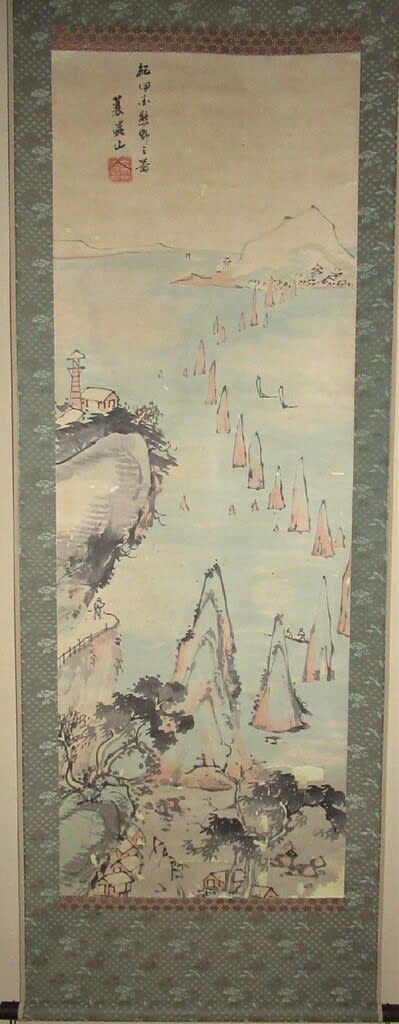

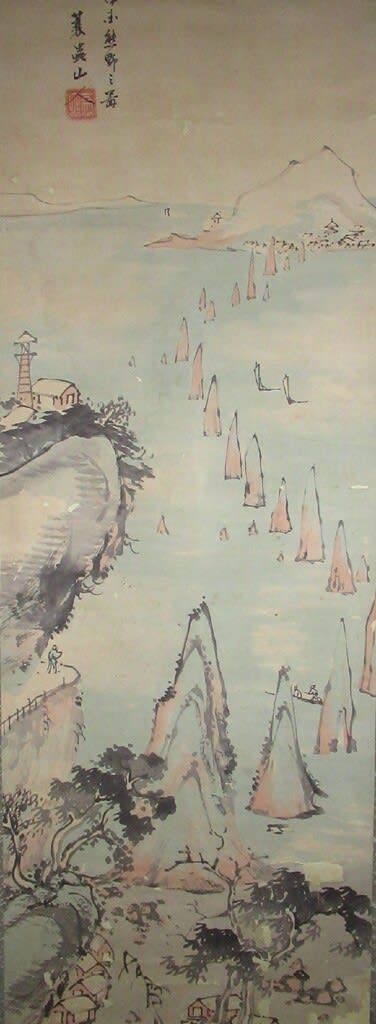

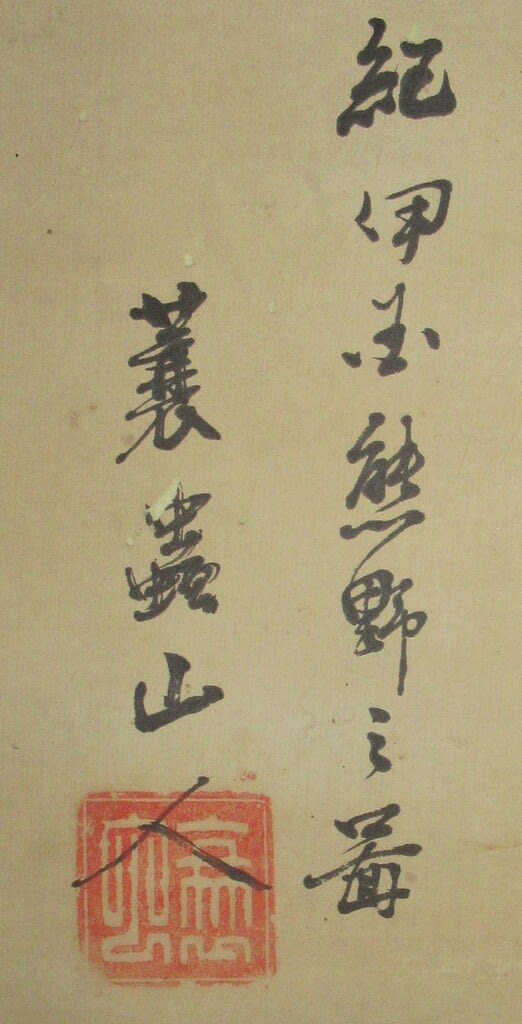

橋杭岩 蓑虫山人筆 その25

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 誂箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横*縦

昨年末の帰省にて、郷里の骨董店から2万円ほどにて購入した作品です。本作品は東北で描いた作品ではなさそうで、骨董の位置で骨董店で入手したようです。

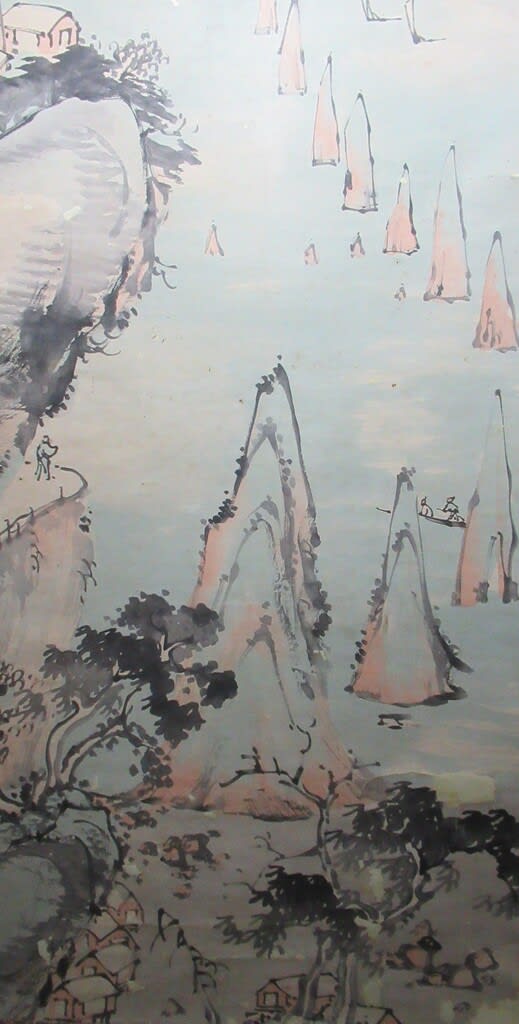

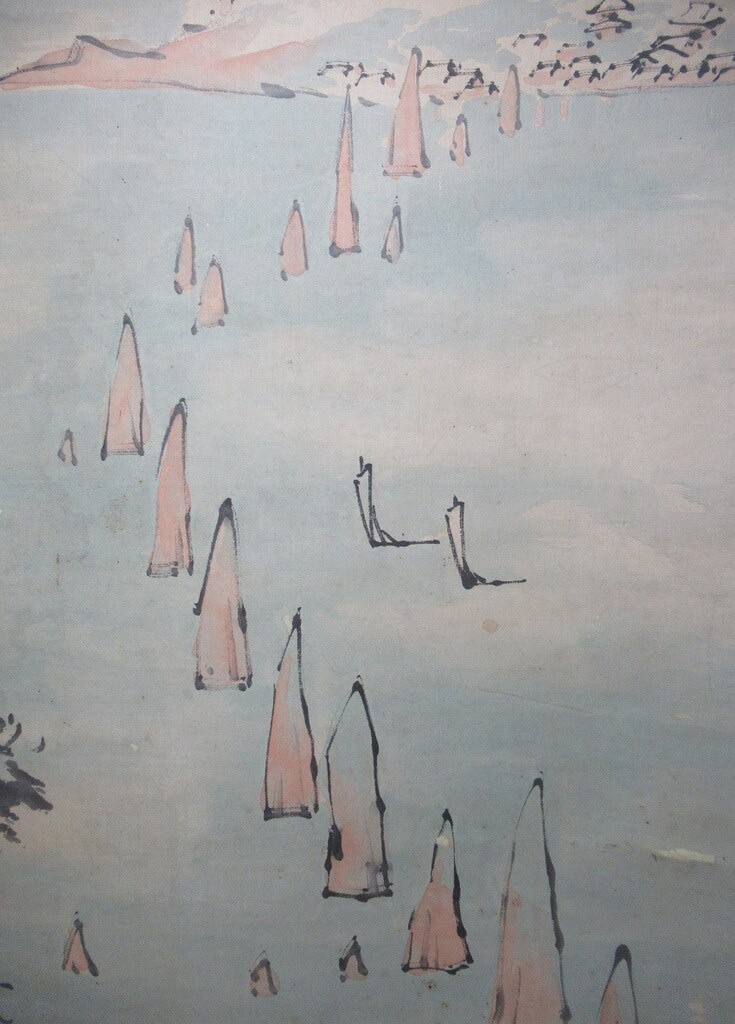

三重県串本町の東北端の海岸から大島に向かって延長850m、柱状に大小40余りの奇岩が一直線に並んでいるのが橋杭岩(はしくいいわ)。あたかも橋の杭を打ったようなさまからその名があり、弘法大師(空海)と天邪鬼(あまのじゃく)が紀伊大島へ橋を架ける競争をして一夜にして奇岩を立てたという伝説が残されています。

黒潮の激しい浸食にも耐えた不思議な奇岩列は、約1500万年前~1400万年前に地下から上昇したマグマが、熊野層群に貫入した石英斑岩の岩脈。

第3紀層の岩盤が地震で亀裂しマグマが噴出、周囲を覆っていた軟らかい頁岩(けつがん)部分は侵食され、硬質な石英斑岩の岩脈部分だけが断続して残ったため、橋の杭のような不思議な景観が生まれました。

岩自体も、「日本の地質百選」の古座川弧状岩脈に含まれています。岩脈が崩壊して波食棚に散在する漂礫は、宝永地震など巨大地震による津波で運ばれたものなのだとか。国際的に希少な鳥類であるウチヤマセンニュウの繁殖地にもなっています

本作品は三重県の景色を描いていることから東北に行く前か、東北から岐阜に戻って以降の作ではないかと推定されます。

最晩年の略歴は下記の通りです。

1896年 明治29年 61歳 1月秋田県扇田の麓家を最後に東北地方における長年の旅を終わり、名古屋の嫡兄左金吾宅を訪ねる。4月羽島郡下羽栗村円城寺に滞在する。美濃地方に大洪水起こる。

1897年 明治30年 62歳 1月円城寺に滞在。10月円城寺地区の人々の援助を受けて「篭庵」なるものを作る。

1899年 明治32年 64歳 7月丹羽郡北小渕村の大慈寺(姉の寺)に招かれ、聴衆に国体の趣旨を説く。長母寺に蒐集した古器物出土品等を運びこむ。

1900年 明治33年 65歳 2月名古屋市東区矢田町長母寺にて永眠する。法号蓑虫庵遍照源吾居士。

殆ど当方を旅しており本作品は1896年から1900年の間に描いたものではないでしょうか?